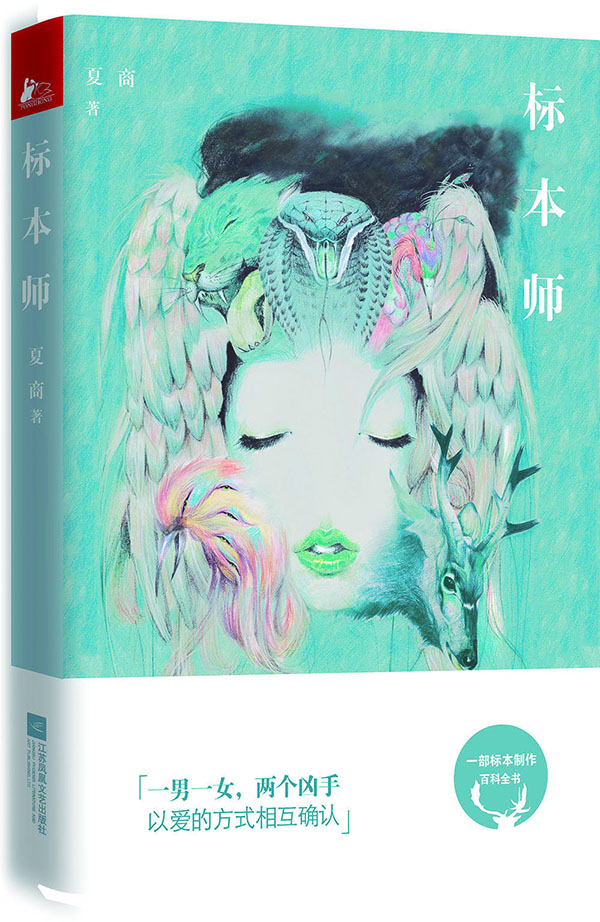

夏商新作《标本师》出版

先锋作家搅局类型小说,爱情惊悚重口味震惊书市!

作者:夏商

类别:畅销•小说

上市日期:2016年4月

出版社:江苏凤凰文艺出版社

ISBN :978-7-5399-8960-0

定价: 35.00元

页码:248

开本:32开,145*210

●名家推荐

夏商貌似在写小说,其实在概括生活。

——李承鹏(作家、 时评人)

夏商的小说仿若寓言与现实之间的桥,以生动直接的语言在其间作人性之舞,令人瞩目。

——北村(作家)

时至今日,夏商的小说开始呈露意义,它预示着新的小说感的来临。这些作品,不属于20世纪90年代而属于未来,而在新世纪重读时,却又感到它们见证着20世纪90年代。

——李敬泽(文学评论家)

直面残酷的现实,夏商藏巧守拙的虚构具有一种克制而孤傲的痛感。

——陈朝华(诗人、搜狐网总编辑)

夏商的小说借助控制力的语言和结构,讲述意味深长的故事,值得推荐。

——叶兆言(小说家)

夏商的小说表达出带着希望的幻灭感,揭示出坚硬现实和荒诞虚构之间的“平衡”,表达对生命价值和人格尊严的思考。夏商是我认识的最早写出“穿越小说”的作家。

——阎晶明(文学评论家)

犹如雨果之于巴黎,夏商是上海这个都市天然的描述者;不同于施蛰存的传统,有异于张爱玲的模式,夏商笔下的故事奇谲而带有精神分析色彩。

——葛红兵(小说家、上海大学教授)

夏商的小说往往不动声色地还原世事的残酷与真实,是一种简约的考究。

——程永新(作家、《收获》主编)

●内容简介

一段将深爱的女人制成标本的残酷爱情。一男一女两个杀手以爱的方式相互确认。小说植入了大量解剖学知识,像一道道黑暗料理,又借助探案式的推理,还原了诡异的谋杀现场,展现了标本师这一职业,堪称一部讲述标本制作的百科全书!医科生和重口味女生必读!

一个人在船上遇到一名青年男子推着一个坐轮椅的美丽女人,并意外捡到这名男子遗失的笔记本。从中读到一个标本师的爱恨情仇——

著名作家阎小黎横死于私邸,花样少女苏紫离奇失踪。案件扑朔迷离,始终悬而未决。相关者的人生逐渐被越来越重的阴影笼罩。数年以后,标本师爱上了样貌和气质神似前女友苏紫的女人焦小蕻,她是自己已故同学欧阳世阁的妻子。两颗年轻的心慢慢靠近,两人的命运从此彻底改变,卷进了充满禁忌的亲密游戏。

苏紫去向之谜慢慢揭开,欧阳世阁的真实死因浮出水面。每一个人物似乎都心怀鬼胎,各有目的,模糊了善恶的界限。奇怪的生死,神秘莫测的过去,真假难辨的故事,关联旧秘密的绝对禁地……未解悬案滋生出的恶逐渐萌芽生长。

人性、兽性、惨案背后的爱情令人惊叹唏嘘……

●作者简介

夏商,著名作家,原名夏文煜,1969年12月出生于上海。中国作家协会会员。著有长篇小说《东岸纪事》《乞儿流浪记》《裸露的亡灵》及四卷本文集《夏商自选集》。

●目录

1994年3月20日星期天 007

3月27日星期天 013

3月28日星期一 018

3月29日星期二 020

4月3日星期日 024

4月4日星期一 028

4月6日星期三 033

4月7日星期四 036

5月17日星期二 040

5月18日星期三 043

5月20日星期五 045

5月21日星期六 047

5月24日星期二 051

5月31日星期二 053

6月2日星期四 044

6月3日星期五 058

6月4日星期六 060

6月8日星期三 065

6月11日星期六 069

6月12日星期日 074

6月13日星期一 083

6月15日星期三 088

6月16日星期四 104

6月18日星期六 107

6月27日星期一 118

6月29日星期三 124

7月4日星期一 128

7月6日星期三 130

7月8日星期五 133

7月9日星期六 140

7月10日星期日 150

7月11日星期一 157

7月16日星期六 167

7月17日星期天 176

7月18日星期一 191

7月22日星期五 201

7月23日星期六 210

7月24日星期日 219

7月25日星期一 225

7月26日星期二 231

7月28日星期四 238

●作者后记

我们常用毁其少作来表达对旧作的不满,除了极少数天才之外——其实我越来越怀疑是否有这种生物存在——在漫长的写作生涯中,出现赝品劣作几乎难免。从自我检讨的角度说,或许并非坏事,当你回望学艺之路,可以知道成为一个手艺人的过程是多么艰辛。幸运之处在于,如果你还处于写作状态,就有机会加以修订,或者,再彻底一些,干脆推倒重来。

1995 年春天, 或更早一些, 北方一家出版社拟推出一套“廊桥丛书”,彼时美国言情小说《廊桥遗梦》在大陆红得发紫,作为山寨大国,文学的投机商们也想借此沾光淘金。组稿的是一位文学刊物主编,他担纲这套丛书的策划人,据说同时约了八位小说家参加同题作文——记得同一时段,某导演也约请了一批小说家同题炮制 《武则天》 ——作业是七八万字与 《廊桥遗梦》篇幅相当的大中篇,各写一个发生在中国的爱情故事。

花了一个多月,交出了一个以标本师为主角的日记体爱情故事。此刻回想,已忘了为什么将主角设定为标本师,应是一种时髦驱使:借助冷僻职业来增加故事的猎奇性,初习小说者常用的伎俩。

因是急就章,交差后也没多上心,一晃三年,当差不多忘记这部小说的时候,组稿人来电说项目夭折了,才想起还有这么个存货。刚好《时代文学》一位编辑来沪约稿,就给了这家山东的文学杂志。该刊 1999 年第一期以头条位置发表了此作,同年第四期配发了 “五人评论小辑” 。不久花城出版社拟出我的小长篇《裸露的亡灵》 ,和社里一商议,将这个大中篇一并做成了单行本,就是《标本师之恋》 。

小说出版后未再加印,版权到期后也未再找新的婆家。2009 年编辑多卷本文集时,有再版的机会,却毫不犹疑地放弃了收录。

倒不是因为是言情小说路数而低看一筹,无论是严肃小说,还是通俗小说,只有文本优劣,而没有类型高下。之所以对此作耿耿于怀,是因为乃仓促之作, 起笔之初既然迎合市场, 运笔之时必然有媚俗的矫情桥段,虽获些许赞誉, 但在个人的创作谱系中, 因为完成度不高, 一直被排除在外。

很多年过去了,有一天,偶听东方早报记者赵岚说起采访了一位标本制作大师,我心念一动,想到了那部小说。回家将旧作找出来,看是否能加以修订。沮丧的是,稚嫩得令人羞愧。也感悟到,写小说,终归还是中年人的事业。

过了一段时间,那个标本师的爱情故事并未从脑海中剔除,反而清晰起来。就向赵岚要了电话,去采访标本制作大师唐庆瑜,唐老师是标本世家,给我详尽解释了标本的来历与现状,推荐了一些书籍材料。经人介绍,又去沪郊一家标本制作厂看了标本制作实况,随着对这行有了大致了解,一个全新的标本师爱情故事也渐渐在脑海中形成。决定放弃旧版,重写一部穿着爱情外衣的知识小说。

所谓知识小说,除了要讲述一个有趣的故事,还能让读者额外获取一些有趣的知识,可以是风土民俗,可以是奇谈秘闻,也可以是一本标本制作的“百科全书” 。

写作过程比我想象中艰难得多,写旧版时二十五六岁,写新版时四十五六岁, 整整过去了二十个春秋。对小说艺术的理解, 对世事的理解,对男女之爱的理解都有了变化, 俗气地说, 变得成熟了。只是对写作而言,成熟未必就意味着驾轻就熟,丧失了少年无知无畏式的恣意,写作越来越成为遍布危险的雷区,即所谓的眼高手低。

用了将近两年,才完成这部长篇小说,需要指出的是,我可以放弃原来的日记体形式,也可以重拟一个标题,使之完全和旧作摆脱关系,可我还是保留了日记体, 甚至固执地采用了现在这个书名, 唯一的理由是, 用《标本师》覆盖掉《标本师之恋》 , 用同样的形式、 近似的书名, 植入全新的故事与思考,来挑战小说无边的可能性。

圈上最后一个句号,欣慰地发现,重写未必是一件讨巧的事,但无疑是值得的。

●精彩试读

放好行李箱,靠在栏杆上抽烟,一旁的婕婕抱着玩具熊,脸在熊鼻子上磨蹭,把鼻尖拱成猪八戒状,咯咯咯笑。上小学二年级了,还喜欢各种长毛绒玩具,熊猫、斑点狗、企鹅、黑猩猩,丢在床铺或写字桌上,睡觉时搂着,做功课时去摸一摸。按心理学说法,孩子依赖玩具,表面看是童心,深层原因是缺安全感。她靠一点过来,细密浓黑的发丝,和她妈妈一样。

那人在舷梯口出现时,给我留下的印象是有点憔悴,眼圈发黑,明显缺觉。套一件皱巴巴的灰色格子T恤,斜挎一只帆布包,草绿色脏成了枯草色,红布缝成的镰刀斧头早已残破,包角处磨损出碎絮,刚从垃圾堆捡来似的。

金堡岛属于本市飞地,一座县建制的死火山岛,距母城约270海里,一早从联草集码头上船,次日午时抵达目的地。今天这班船是“友谊号”,一等舱双人大床,设施齐全带电视。三、四等舱少则四人,多则十几人同宿,统舱更是又脏又闹的难民营。考虑下来,二等舱最适合,有卫生间和衣柜,两张单人床。

抽完烟,曲起手指将烟头弹进洗笔江,却见从舷梯口消失的那人推着轮椅再次出现,轮椅上是个年轻女人,一头乌发遮住了大半边脸。一股奇异的香气弥漫在空气里,好闻得禁不住要深呼吸。

“友谊号”共四间二等舱,分为B1-B4室,我住B3室。房间不大,七八个平方,本以为两张单人床是并排,却是上下铺。刚才进屋放行李,就抱怨客轮公司抠门,二等舱票价那么贵,却如此逼仄,还有股难闻的尿骚味。

环形锁旋动,扩大的门隙中露出一张

坐下不久,听到敲门声。

“谁呀?”婕婕问道。脸,正是那年轻人。

“我是隔壁B2室的,请问你们有肥皂么?”

“卫生间不是有肥皂么?”我说。

“只有一小块香皂,我不用香皂,只用碱皂。”

“抱歉,没碱皂。”

“噢,那对不起。”那人捎上了门。

“婕婕去把门关一下,好像没锁上。”我说。

“那你以后不能再乱扔烟头了。”婕婕去关门,却被外力推开,那张脸再次出现。?

“你差点撞破了我的头。”婕婕嚷道。?

“对不起,请问看到我的包么?”此刻,客轮响起了汽笛声。

“是那只很旧的帆布包么?”我说。

“是啊是啊,你捡到了?”他急促道。

“刚才在甲板上看到你背着,那么破的包没人会偷的,回房间再找找。”

“找过了,记得放在衣橱里,眨眼就不见了。”那人的脸在门隙中渐渐缩小。?

客轮以20海里的时速一路向南,此行是送婕婕去金堡父母家。我平时上班,没时间照顾她。从去年她念书开始,寒暑假都送到爷爷奶奶那儿,住到开学前夕。

“友谊号”由江入海,风平浪静,开得很平稳。一早起来有点乏困,婕婕爬到上铺,搂着玩具熊睡起了回笼觉。我在下铺,将被子和枕头垒起来,靠着发呆。人一无聊就容易犯烟瘾,去甲板上抽烟,正巧那人也在,问他是否找到了帆布包。他摇摇头。过了一会儿,我们各自回房间。经过B2室,看见轮椅上的女人,似乎睡着了,睫毛盖住了眼睑,她的美貌甚至让我愣了一下。

靠着被枕,昏昏沉沉中睡去,直到被一只无形的巨手摇醒。

客轮在浪尖上颠簸,胃来到嘴里,必须双唇闭紧,不让它掉出体外,硬吞回去的滋味真不好受。我敢打赌,比死好不到哪儿去,可毕竟是临时的痛苦,想到岸上的好日子,忍受就显得很有必要,这就像人生。

客轮如同浪涛里的木盆,胃里的东西终于从嘴巴里掉出来,变成一滩秽物。耳膜里除了此起彼伏的呻吟声,就是各种物品磕碰的撞击声。睡在上铺的婕婕哼了几声,既没呕吐也没哭叫,孩子的脑垂体没完全发育好,对外界的反应跟成人是不同的,看到的世界也是迥异的,民间有孩子通灵的说法,据说可以看到奇异的景象。

不知过了多久,风浪宽恕了这条船。我去叫乘务员收拾房间,乘务员拿了畚箕和苕帚过来,将畚箕里的煤灰倒在呕吐物上,抱怨道:“今天见鬼了,这么大的风浪。”

“海上有风浪不是很正常的嘛。”我有气无力道。

“这里是近海,这么大的风浪一年遇不到几次,可能是龙路过了。”

“叔叔,真有龙么,你见到过?”婕婕的两条腿从上铺挂下来。

“见过啊,几海里长,见首不见尾,威风极了。”乘务员说。

“为什么我爸爸晕船那么厉害,你看上去一点事都没有?”婕婕的好奇心总是无处不在。

“陆地上的人会晕船,船上待惯的人也会晕陆。”乘务员将糅合了秽物的煤灰扫进畚箕,出去了。

经过一夜航行,次日中午,客轮抵达金堡岛码头,我在卫生间梳理睡瘪的头发,忽听婕婕叫我:“爸爸,你看。”

走过去,见她站在衣柜前,指着一只破旧的帆布包。

“有可能是走错房间了,二等舱都长得差不多。”我说。

提着帆布包去敲B2室的门,没人应答,又敲两下,那个打扫呕吐物的乘务员刚好经过,说:“这间的客人已经走了。”

父女俩趴着栏杆张望,岸上的乘客正陆续散去,百米之外,看见了那个推轮椅的背影。

“喂,叔叔,你的包。”婕婕大声呼叫。

那人没回头,喧闹的码头是天然集市,卖日杂的、卖海鲜的、卖瓜果的小贩竞相吆喝,婕婕的呼喊被掩盖了。

返回B3室,取了行李箱,快步下船。等到了岸上,环顾四周,不见那人踪迹,不知拐进哪条巷子去了。

“怎么办?”婕婕看着我说。

“先看下有什么东西吧。”

把包打开,一本很厚的蓝皮本,一支圆珠笔,再摸,没东西了。

拿起蓝皮本,粗翻一下,是一本日记。

“幸好不是贵重物,等爸爸回城,去报社登一条失物招领启示。”我把日记和圆珠笔塞进帆布包,放进了行李箱。

父母家在县城东隅,退休前他们都是中学老师,父亲教美术,母亲教语文,还担任过县二中副校长。双教师家庭,又是独子,学业被盯得很紧。按成绩,考上城里的名牌大学不成问题,但自幼跟着父亲学绘画,我还是报考了美院,大学毕业后分配在市油雕院,住了几年职工宿舍,办了一次个展,拿了几个小奖,分了一套小两室,结束和女友的爱情长跑,娶妻生女。公务、家事缠身,只有逢年过节才回来探亲,但家里还是保留了我那间小卧室,牙齿快掉完的奶奶,也就是婕婕的太奶奶,用漏风的声音对我说:“就是十年回一次家,也得给你留着,这是你的根。”

婕婕见了爷爷奶奶,瞬间就不怎么理我了。俗话说:“隔代亲”,祖辈对孙辈总是没原则的纵容,等寒暑假结束,我就得给她立规矩,剥掉被惯出来的骄、娇二气。她喜欢爷爷奶奶,和太奶奶却不太亲近,私下对我说:“太奶奶太旧了,身上的味道我不喜欢。”

在父母家住了一宿,赶第二天早上的客轮回城,这一班是“胜利号”,还是订了二等舱。上船时我特意四处留意,希望能遇到那个推轮椅的年轻人,好将帆布包完璧归赵,但他没有出现。

客轮启程,躺在下铺,依然将被子和枕头垒起来,靠着发呆。为打发无聊,下床取出那本蓝皮日记,第一行字是:

1994年3月20日 星期天

然后我看见一个青年男子骑着自行车,行驶在去往郊区的公路上——?

惊蛰一过,渐渐暖和起来。今天温度适中,清风徐徐,适于郊外垂钓。前几天去渔具店买了新渔竿,原来那根用了多年,因金属疲劳折断了。

快有半年没去阴阳浦了,起个大早,将渔竿和抽拉式鱼兜塞进长帆布袋里,这是让楼下裁缝铺定制的,有可伸缩的背带(骑车时斜挎在后背),书包架一侧用来挂网格小筐,放入小桶、折叠凳、小铲、军用水壶,以及垫饥的馒头。

天蒙蒙亮出门,八点不到骑到了阳桥。阴阳浦有很多胡乱分岔的河泾,汇总到东欧阳村之侧的洗笔江。有阳桥就有阴桥,两者相距不过三百米,站在此桥能看见彼桥,造型是水乡常见的拱桥,区别在于阳桥是石桥,阴桥是木桥。当地人习惯进村走阳桥,出村走阴桥。看见村民从阳桥方向过来,就招呼道,回来啦?往阴桥方向去,就招呼道,出门办事呀?

平时去的垂钓点处于两桥之间,无名河边的土路只有半人宽,坑坑洼洼的,常被灌溉庄稼用的小水沟断开,没法骑车只好推行。来到一处河坡,将自行车拴在野樟或斜柳上。乡村的诗意无处不在,屋顶的炊烟们飘上鹅蛋色的澄明天空,对岸春色烂漫,鹿角状的桠杈舒展白天,旺盛的野花铺满绿堤,拍婚纱照的情侣摆出各种姿势,采风的摄影师到处出没。

我很少用花鸟市场买的鱼饵,喜欢就地挖蚯蚓做饵,雨后的河岸随处可见蚯蚓屎,蚯蚓吃土,屎和土一个颜色:一小坨盘成塔尖状,堆在蚯蚓洞附近。用小铲轻轻一挖,就是一条。斩成两段,穿在鱼钩上,新鲜的蚯蚓在水里扭动,截断处漫出血腥气,蛊惑贪嘴的鱼。

坐在折叠凳上,拿着渔竿,往周遭望斜眼。狗尾巴草长得痴狂,夹杂其间的叫不出名字的蕨类也不甘示弱。一只大白鹅领着几只灰鸭,悠闲地浮在水面上。河水虽不能说一览无遗,仍算得上清澈。颜色我形容不来,像是嫩绿,也像是淡青。河里鱼多,每次来都能丰收而归。记得年前曾钓到一条五十三斤重的鳡鱼,是个人垂钓史上的重大收获。没舍得吃,制成了标本,至今还在座架上以凝固的姿态游弋呢。

制作鱼类标本比哺乳动物难,鱼皮薄,易掉鳞,完全是慢工出细活。不是每个标本师都能做出完美的鱼标本,我是名师亲授,虽比不上师傅,不过在这一行,也算高手。标本制作是冷僻行业,没有新秀选拔之类的全国性竞技比赛,要不然我肯定能入三甲。师傅生前告诫我,虽然我天资不错,可手艺活都是靠祖师爷传承吃饭,除了少数特别开窍的后人能有所创新,绝大部分唯手熟耳,没什么值得骄傲的。

师傅姓苟,却让我叫他“敬师傅”。他说苟姓有多个出处,念“句”音,也念“勾”音,恶作剧者会故意念成“狗”音。他家这一支出自敬姓,五代十国时,为避晋高祖石敬瑭讳,将敬姓一拆为二,一支姓苟,一支姓文。所以说,苟姓、文姓、敬姓很可能是一个祖宗。

既然他要求,我就叫他敬师傅。

敬师傅是标本世家出身,祖父是晚清山野猎人,姑且叫敬老祖吧。敬老祖是个聪明的猎人,狩猎之余,爱琢磨动物标本。当然,他那时并不知道标本这个说法,起个名称叫“假壳”。假壳这词造得很聪明,我认为比“标本”一词更能准确概括其本质。敬老祖开始只做些兔子、黄鼠狼这样的小动物,有一年家里盖房,做了只母豹子放在新屋前,类似于大户人家的镇宅石狮,说是用来辟邪。

敬老祖的“假壳”在村镇间渐有薄名,一个叫古斯塔夫的黄发蓝睛洋人慕名找来。这位瑞典动物学家通过随身翻译告诉敬老祖,来到中国是为了采集标本,需要像他这样有标本制作经验的猎人当助手。敬老祖这才知道“假壳”的学名叫“标本”。古斯塔夫给出的报酬让敬老祖怦然心动,说真的,猎户靠捕杀鸟兽去集市换些银两补贴家用,一个寒暑下来所剩无几,所以当古斯塔夫用手指比划出每月4块银元时,敬老祖吃惊地长大了嘴巴。他把头转向翻译,翻译颔首表示确认。对老百姓而言,一年48块银元是笔巨款,敬老祖当然没理由拒绝。

翻译告诉敬老祖,古斯塔夫先生是瑞典国王的堂弟,相当于中国的亲王。敬老祖诧异得直咧嘴,为什么不待在宫里享福,跑到穷乡僻壤收集臭牲口?翻译说,古斯塔夫先生对政治没兴趣,从小跟着大人在皇家猎场狩猎,对动物日益着迷。敬老祖还是不理解,搞动物标本有什么意思嘛。翻译说,古斯塔夫先生大学念的专业是动物分类,这是动物学的基础,没有标本就无法研究和教学。敬老祖还是懵懂,也不多问,对他而言,真金白银更重要。

古斯塔夫给敬老祖带来了优渥的收入,也带来了先进的标本制作技术。学习和探索是双向的,敬老祖之前做的“假壳”虽工艺粗糙,制作原理和欧洲差不多,他自己琢磨出来的一些土办法,让古斯塔夫解决了一些技术难题,古斯塔夫常夸敬老祖心灵手巧。

为保证野生动物完整,古斯塔夫希望少用弓箭和猎枪——敬老祖本有两支土铳,射中目标后创口较大,古斯塔夫想办法给他弄来了一支英制小口径猎枪——而更多使用陷阱、网具和笼具。三年多时间,古斯塔夫带着敬老祖走遍名山大川,将几百件珍贵标本陆续运往瑞典某大学标本馆。据说直到今天,出自古斯塔夫和敬老祖之手的标本还是该馆珍藏,其中有些动物已在地球上绝迹了。

古斯塔夫返回瑞典前,将敬老祖介绍给中国同行严宽教授,严宽安排敬老祖在生物系担任动物技师。严宽教授和古斯塔夫研究方向不同,专攻禽类。敬老祖有四子二女,长子与三子随父亲学艺,跟着严宽教授跑遍千山万水,猎鸟无数,帮助他完成了重要的《中华禽鸟分类图集》,收录了一千多种有标本实物的鸟类。

长子和三子后来也成为标本名家。到了第三代,也就是敬师傅这一辈,敬家已有十几位标本技师分布在各地高校、动物园和自然博物馆。敬师傅终生未娶,虽有几个助手,正式拜师的入室弟子只有我一个,之所以对我尤为器重,是因为他和我的教授父亲(他正式职称是高级研究员,喜欢人家叫他伍教授)是多年合作搭档,把我当世侄看。敬师傅在自然博物馆干了半辈子,直到患病后神秘失踪。

所以,命运有时就是一场歪打正着,如果敬老祖和其他猎人一样,光知道狩猎喝酒睡大觉,不去做什么“假壳”。就不会招来古斯塔夫,也不可能把儿孙带出深山,来到城市,成为体面的手艺人,从而彻底改变了家族的命运。

我抛出了鱼线,估摸有二十分钟,钓到了今天的第一条鱼,一尾四两左右的鲤鱼。我将它扔进草丛,它气极了,乱蹦一气,让我想起跳龙门的寓言。如果鱼不是哑巴的话,我相信它就要出口伤人了。没过多久,它屈服于草茎与落叶之间,嘴巴一张一合,将它扔进蓄着河水的水桶,一甩尾巴,活了过来。

河面有不断滋生的涟漪,来自水流自身的波动,一圈又一圈。

河岸那边距我约十步之遥,一女子推着轮椅往土路走去。轮椅上坐着个男的,手握收拢的渔竿,正视前方,对周遭置若罔闻。那女子侧脸朝我瞥一眼,我一激灵,心里叫道,这不是苏紫么?霎那间,巨大的水声从耳中升起,水雾四溅将我吞没。每当这种幻听响起,就会伴随一种生不如死的幻灭感。耳蜗里的水声并非与身俱来,它源自那个阴霾的黄昏,源自日落时支离破碎的尖叫。一种充满疼痛的恐惧,转化为灵魂的一部分——平时它就像一个密封的囊肿,和血液、淋巴一起游动,当抵达耳朵深处,便突然炸开,魂飞魄散。

无论身高还是轮廓,猛一看她和苏紫确实很像,细看还是有所不同,却属一个类型。美的本质究竟是形状还是物质,这是我常思考的问题,譬如奔腾的骏马身姿优雅,此刻的美丽是一种形状,当它死后被制成标本,动作被凝固在永恒的瞬间,仍然是美,却是一种物质化的美丽。当然,这种区分是以唯美论为基础的,并非标准答案。

她扎着马尾,烟灰色过膝长裙,套一件灯芯绒收腰夹克。我感觉她不属于这里,虽然城乡差异日益缩小,市区姑娘和村姑毕竟不一样,这种差异有时细微到蛛丝马迹。眼前的她,就是一个城市的女儿。诚然,走在市中心大街上,这种气质的姑娘并不鲜见,她们有很高的回头率,马上又会被忘得一干二净。可在寂寥的乡间,被芦苇、野草和杂树烘托着,她的漂亮被放大了很多倍。

她拐个弯,往东欧阳村方向走去。修长的背影如此熟悉,连走路的步姿都那么神似,水声在耳朵里越来越大,强烈的恍惚感令我脑袋炸裂开来。

?

3月27日 星期天?

再次来到那条无名河,今天来此处,有比钓鱼更重要的目的:守候那姑娘。能否见到她,我并无把握。过去一个星期,脑海常浮现她的身影,导致分神,将参茸药店委托加工的一只梅花鹿差点弄砸了。她就像遗落在乡间的另一个苏紫,来历不明,一如世事中所有人物,每个人都像幻影,看上去那么真实,其实是那么缥缈。

阴阳浦虽说是郊区的一个村镇,其实就在市区接壤处。从住处出发,沿着国道旁的乡间公路,骑车一个多小时就能抵达。我喜欢上垂钓,是因为敬师傅。随着动物保护政策出台,合法的野生动物皮张来源越来越少,敬师傅除了仿制他的古代防腐剂,业余喜欢上了钓鱼,原先守在市区小河边,收成不好,几乎见不到大鱼。某个周末,我带他来到阴阳浦,这里河汊纵横,鱼又多又肥。

后来就常陪敬师傅来,师徒俩度过安静的一天,向晚时分,慢慢骑回市区。

之所以喜欢上标本,是因为小学四年级的那个下午。那天放学早,去父亲办公室,他不在,同事说去标本工场了。那里一般不对外人开放,但父亲在馆里很受尊敬,我又是小孩,同事就网开一面,将位置指给我看。我顺着指引走到后院,很远就闻到动物的腐尸臭和消毒剂混合的异味,未经处理的鸟兽尸体散落在水门汀上,更多标本成品被摆放在架子上,我被这些漂亮的标本吸引住了。

敬师傅正和父亲说话,见我进来,冒出一句:“这孩子长得越来越机灵了,给我当干儿子吧。”父亲冲着我笑,说:“快来磕头拜干爹。”我不知他们是真是假,站在那儿发呆。敬师傅板着脸问我:“不愿意啊?”

我朝那些标本扫一眼,说:“教我做标本,就管你叫干爹。”

敬师傅道:“要学标本?我没问题,怕你爸不乐意。”

父亲笑道:“随他,他要喜欢,你收他为徒我没意见。”

多年后我才明白,父亲并不是真心话,他以为小孩一时心血来潮,乐得顺水推舟,不驳敬师傅面子。当我考上科技大学生物系,毕业后将标本师作为职业时,他显得很不高兴,却为时已晚。

我向敬师傅正式拜过师,不过没叫过他干爹,他倒是把我当干儿子看。必须承认,起初我只是对标本制作好奇,慢慢真喜欢上了这门技艺。让一具没有生命的躯壳“复活”,感觉自己有点像造物主。唯一的瑕疵是,动物尸体的味道实在难闻,手上的异味很难祛除,碱皂伤皮肤,却比香皂容易祛味,后来养成习惯,不怎么用香皂了。

只要一有空,我就往标本工场跑。敬师傅手把手教我,直到我大学毕业进了自然博物馆,正式成为他助手。

进自然博物馆是自己投的简历,在这之前,要不要和父亲在同一单位工作颇令我纠结。后来想通了,既不是走后门,也不在一个部门,没什么可避讳的。简历寄出不久,面试通知书就来了,我属于那种品学兼优的大学生,生物学专业又对口。和敬师傅学艺多年,业余完成了不少标本作品,已是合格的标本制作师。说实在的,自然博物馆之前没本科学历的标本师,大学生不会考虑做这个,说好听点是技师,其实和技术工人差不多,就像八级钳工虽然级别高,归根结底还是工人序列。通常来说,大学生毕业进入自然博物馆这样的半科研机构,要么从事行政,当干部走仕途,要么搞研究,像父亲那样,从助理研究员到副研究员,直到成为教授级高级研究员。研究人员也和动物尸体接触,有时也要解剖,可那属于学术范畴,和标本师性质迥然不同。

在河边待到下午三点多,没看见她走来。因为注意力不在渔竿上,没能钓到一条鱼。这是预料中的情况,守株待兔,本就渺茫。遂收起渔竿,去东欧阳村寻访。

这个很小的自然村,紧挨着宽阔的洗笔江,还是当年模样,有些民居翻新了,整体给人的感觉反倒更衰败了。村子不过十来户人家,房子是老式带瓦楞的那种,有两口井,也有公用自来水。有户人家窗户换成了刚开始流行的铝合金,玻璃上贴着大红喜字。一只野鸟掠过屋顶,有几只停栖在户外电视天线上。标本师算得上半个动物学家,我可以轻易叫出它们的名字:翠鸟、江鸥、杜鹃,还有一只停在更远的榆树上,穿着一身黑衣服,看不清是喜鹊还是乌鸦。?

推着自行车在村里转悠,下象棋的老头,剪螺蛳的村妇,跟狗说话的庄稼汉,都朝我瞥一眼,显而易见,他们并不喜欢我这个不速之客,将戒备之情写在脸上。

公用自来水旁,一个四十多岁的锥子脸女人放下淘米萝,冲着我喊起来:“嗨,高个子,逛了有十分钟了,找谁呀?”她的两颊从颧骨处突然削到下巴,嘴鼓出来,像是长了龅牙。

我向两边张望,摆出一副迷茫的神情。

“别找了,说的是你。”锥子脸女人喉咙里恍若安着扬声器。

“没记错的话,欧阳世阁是住这儿吧?”情急之下我问道。?

“你是他朋友?”

“小学同学。”?

“那间帖‘喜’字的就是他家,现在家里没人,他媳妇去开追悼会了。”

“谁去世了?”

“世阁钓鱼时轮椅滑进河里,死了。”

“什么时候的事?”

“四天前。”锥子脸女人道,“世阁去年瘫了后,常让小焦推他去河边钓鱼。”

“小焦是谁?”

“世阁的媳妇。”

“他好端端怎么就瘫了呢?”我问。

“被车给撞了,”锥子脸女人说,“一辆拐弯的平板工程车,看得到车头看不见车尾的那种。”

我联想了一下,欧阳世阁站在路边,一辆大型平板工程车驶来,他避开了车头,却没留意后面的长尾,当它像怒气冲冲的巨蟒将尾巴横扫过来时,来不及躲了。

“可怜小焦,结婚不久丈夫就瘫了,守了两年多活寡,这下真守寡了。” 锥子脸女人又说。

“我记得世阁是独子,他妈妈生他时难产死了,他爸现在还好吧?”

“他爸身体不太好,一直没续弦,前年秋天去世的。”

“感觉这家人好倒霉。”

“谁说不是呢,都说他们家祖坟被人下过蛊,风水坏掉了。”

“时间不早了,我先走了。”

推车离开东欧阳村,远处的土路出现一支衣袖别着黑纱的队伍。让到一边,目睹他们走近。最前面的正是那天河边推轮椅的女子,垂首捧着一框遗像,遗像上的死者好生面熟,多年不见,儿时面容依稀能辨。念书时,我和欧阳世阁交往不多,只记得他不怎么爱说话,喜欢给人起绰号,为此还和同学打过架。

她从我身边走过去,看了我一眼,既没吃惊,也没回避,像看一只既不讨厌也不喜欢的野猫或松鼠。然而,有一点我可以肯定,那只停在榆树上的黑鸟不是喜鹊,而是乌鸦。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业