诗人老乡其人

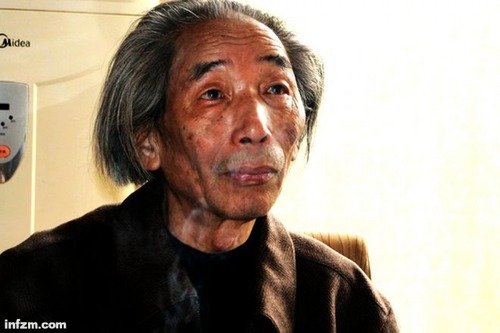

诗人老乡(作者供图)

很多人只闻其名未见其人——有位习惯了在笔记本上摘录他诗歌的学子问我:“老乡的有些诗歌,风萧萧易水寒的意思,人一定长得气吞山河吧?”

学子一定联想到了老乡曾经的革命军人身份,跃马边塞的那种。

我乐了。我不知道我的表情属于小说还是属于诗歌。怎么说呢?我内心暗自把老乡的外部样貌划入疑似类人猿的那种,而且还是类人猿中并不出色的一类:眉骨高,颧骨凸,眼窝陷,下巴尖。个子也就一米六吧,还精廋,还弯腰,还塌背,步态一摇三晃。十年前他客居津门时,早已谢顶,稀疏如蒿草般的余发被干旱的脑门逼到耳根,杂乱地晾晒在地埂一样的肩头。我想起他的诗《旱乡》:“越是干旱的地方/风云人物/反而越多。”

甘肃一位作家告诉我,兰州城的某夜,老乡拐进一家饭馆,吓得女服务员花容失色,钻进老板怀里,直喊:“救命啊——”

有次酒至半酣,我越发听不懂他叽里呱啦的河南话,于是习惯性地陷入对他曾经革命军人和报务员身份的想象中:五十多年前,一位应征入伍的河南籍青年,远走南疆,又是持枪,又是报务,最终做了《飞天》杂志的诗歌编辑。那英姿飒爽的人,会是他吗?老乡突然开腔:“秦岭,你说我长得俊吗?”

他的问题总让我始料未及,仿佛身处死胡同遭遇飞来的炮弹,你根本无处躲藏。

我别无选择,脱口而出:“俊!真俊!!”

“哈哈哈……举杯,喝。”

于是又多喝了几杯茅台。我到底答对了还是答错了,他不给标准答案,答案只是一个字:喝。怎么会有答案呢?他在《一个被鹰追的人》中写道:“在荒原我不愿谈论/一个真实的我/一旦谈起/荒原上的绿叶/将会骚动绿叶/鲜花挤疼鲜花。”

他的原名平铺直叙,曰:李学艺,誓把艺术学到底的意思。我尚不知是其父母的精心设计还是自己励志而为。人间取“艺”字的人很多,比如同样的西北老乡张艺谋,把个“艺”字弄得老谋深算,煞费心机。李学艺的笔名更奇绝,奇绝到化有为无,没油没盐:老乡。老乡?你到底想当谁的老乡?你是否孤独到人人喊你老乡时,才能寻求到灵魂的慰藉和安静?

早在上世纪八十年代我在老家甘肃天水时,就读过老乡的诗。作为诗人,他把诗歌经营得波澜壮阔;作为甘肃《飞天》杂志的编辑,他把中国诗坛搞得地动山摇。他的诗歌呈现中,那种无与伦比的形式创造,那种古典与时尚的机巧融合,那种黄河古道上特有的壮烈、悲情、隐忍与呐喊,那种义无反顾的坚守和毫不留情的颠覆,在不断还原着当代诗歌的尊严,拓展着文学精神的外延。多年来,他的诗集《老乡的诗》《野诗全集》《春魂》《被鹰追的人》如集束炸弹,让诗歌界频频把目光投向苍凉的陇上高原……

有一次,聊我的小说《摸蛋的男孩》和《杀威棒》。我担心他不明白,便主动解释:“所谓摸蛋,就是……”

“你不用给我上课,我摸过的蛋不比你少,至今手指上还有粪味儿。”

说着把手指头伸过来:“你闻闻。”

时过经年,岂有粪味儿?但我说:“有。”

“正确。”他不忘补充,“看来你骨子里也有诗歌的基因。”

“你为啥不把摸蛋的经历写出来?”

“这味道熏了我几十年,却一直没有找到诗歌的出口。没想到,你把它写成了小说。”

所谓摸蛋,就是在手指头上蘸了唾沫,伸进母鸡屁股眼儿判断产蛋的时辰,便于及时对母鸡实施控制,避免把蛋产进邻居家的院子里——这是供应制时代的旧事。那时,天下所有母鸡的屁股眼儿,休得安宁。

尘封的岁月一旦打开,他开始张牙舞爪地数落文坛,尽显出马一条枪的秉性。在他看来,相对古人,当下的一些所谓诗人学养储备不足,凭情绪写诗,把诗弄成了狗屁牢骚,诗歌成了怨妇的出气筒。当下不少写小说的好在语言上玩花哨,不懂中国古典文学的精髓和西方文学的思想根基,小说里通篇看不到中国文化的影子,越是不伦不类,越敢招摇过市……

“置身生活和体验生活绝对是两码事儿,有些作家从乡村走马观花一趟就敢写乡土小说,我真想吐。”他再次伸出手指头,“谁要没听说用它摸蛋,谁就没资格谈城乡二元结构,谈农村社会……鸡屁股眼儿里是有历史的,有现实的,有记忆的,有诗歌和小说的。”

摸蛋的岁月,俱往矣!所幸,他的宝贝女儿和女婿在天津搞得很发达,老夫妻住在天津一个叫梅江的高档小区,颐养天年,高枕无忧。可有次他却吟起自己的旧作:“在鹰眼里/我吃的是齐白石的虾/骑的是徐悲鸿的马/其实我骑的只是一头边塞的小毛驴/至于鲜味儿/无非是野火上烤熟的/几只蚂蚱。”

津门和陇上毕竟有别,比如喝酒。陇上是豪饮,津门是小酌。我在天津二十年,本属于高原的脾性被消解了不少,反而惧酒。有时老乡一个电话打来,我往往如坐针毡。他酒量不是太大,却有让对方尽兴的诸法儿,比如激将,比如埋汰等等,到头来宾客烂醉如泥,唯他独醒,小眼睛忽眨,忽闭,如一只狡黠的老狐狸。

有次我和女诗人林雪同往,均微醺,脑子里灌满了他津津乐道的诗歌哲学、诗歌美学、诗歌社会学以及诗坛阳春白雪和下里巴人尖锐对立的凡俗逸事。凭窗远眺,世界只剩一片云烟,思想起凡尘俗世,竟不知今夕何夕,不由想起他的诗:“一路向西/天下的红地毯/已被各路英雄走尽。”

“思想可以自由,但诗歌必须有纪律。”他说。

我把纪律听成了妓女。来不及细究,便稀里糊涂表示赞同:“哦,妓女。”

“你说啥?”他突然二目圆睁,举杯不动。

我重复了一遍。

“你……哦哦哦。我懂了,我是诗人的嘴,你是小说家的耳朵,也许,你那里一篇小说诞生了。”

诗人老乡(作者供图/图)

老乡的夫人是天津籍,姓魏,当年支边甘肃时和老乡恋爱。当初的小魏姑娘定当是艳若桃李、顾盼有致的缺物,至今风韵犹存。后来我才知道,她退休返津后在我负责的文联下属一支舞蹈队里当台柱子。那腰身,上了台便是春风杨柳,千条万条的意思。有人问老乡:“当年你咋追上嫂子的?”

老乡反问:“我先问你,啥叫追?”

对方顿时哑口。

老乡说:“人间就两种性别,一个服了一个的水土,那就变成了爱情。”

某次,他电话诚邀我和《天津文学》主编谭成健等人前往做客,事前郑重声明两点:一、这是一般性的小聚;二、不得辞谢。到场一看,暗吃一惊。只见楼下的宝马香车停成了长龙,各路宾客气度不凡,男士西装革履,女士衣袂飘飘。车队到了某五星级酒店,更是张灯结彩,恍如十七世纪的英国皇室宫殿。那天的他头戴彩纸叠的“皇冠”,基本就是吾皇万岁的架势了。他的女儿李小也郑重宣布:“今天,是我敬爱的老爸六十六岁大寿……”

“皇冠”下一张诗人的脸,平静,怪诞,还有点庄严。

现场议论纷纷:

“如果他是美猴王,诗歌就是他的金箍棒。”

“如果他是二郎神,诗歌就是他的哮天犬。”

有人小声预测:“如果他是……他……他有朝一日突然没了,他的诗歌,会是诗坛的催命鬼吗?”

老乡果然就没了,这是2017年7月10日的早晨,老乡在天津某医院安静地关闭了生命的诗行。弥留之际,有位天津女诗人含泪告诉他:“老师,我新写了一首诗,还想请您指点呢。”当时的老乡已经气若游丝,可他的目光愣是闪了一下,嘴唇豁开一丝缝儿,吐出三个字:“以后吧。”

这三个字,石破天惊。是诗歌的意象,还是小说的虚构?

葬礼那天,从全国各地跋山涉水来了不少人,其中有些是来自甘肃的诗人。“此刻的津门,疑似陇原。”

灵堂前的挽联是:高情自成大境界,野诗恍若小昆仑。

有诗云:“然而,相隔数年/却是别一番情境——鹰也远去/又是空空荡荡的/空空荡荡的远天远地……”

当然是老乡写的,并非绝笔,但他已了无踪迹。

我婉拒了记者的采访,但我说了这样的话:“今后当人们互称老乡时,假如有一种文化的警觉,那种力量来自诗歌。”

(本文首发于2017年7月27日《南方周末》)

作者:秦岭

来源:中国诗歌网

http://www.zgshige.com/c/2017-08-03/3953425.shtml

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业