故乡旧事

作者:何平(米仓山人)

我的老家在川北一座小古镇上,嘉陵江的支流宋水河蜿蜒从镇旁流过。古镇顺山坡脊而建,宛如一条休眠的苍劲石龙。小镇号名“嘉川镇",由庙二湾与梁家场两组分段而成。俯瞰状如一条盘龙。头朝向嘉陵江。在中国地图上县城都只有绿豆大的一个小单圈,双圈才是标地级市的。

这地在川北历史上颇有名气,史书记载:“南北朝(420年)时期,属宋熙郡、兴乐县。隋开皇二年(582年),废宋熙郡。清朝,属百丈堡。1950年属第一区"。地方志记载大宋名相吕蒙正旅居过,诗翁陆游留下嘉川驿诗篇。清代嘉川何家坝还出过一位举人名何衢,出任过台湾知县。为政清廉。被称为何青天。相传远古时嫘祖与轩辕帝在嘉川坝完婚举行过大典。现尚有遗址可考。

嘉川是"米仓古道"上的一座重要驿站。上接秦垅,下达苍阆的必经要塞。素有“水陆旱码头"之称。宋水河起源秦岭山系,于川陕交界的四川省旺苍县与陕西省宁强县山麓中,河水清沏如镜,鱼翔浅底,碧绿的十分可人,蜿蜒而下流经县城过此而向南至苍溪县与嘉陵江汇合一路向南经阆中,南部,南充……便到达重庆朝天门汇入浩荡的长江。

在六七十年代,镇上没有自来水。沿河的居民生活用水都是直接在河畔取水用木桶挑回。我家挑水的事就由我承担着,街坊中有七八位豆蔻年华的少女也相约在早晨下河边取水。夏天她们穿着碎花的滚边紧身衣和筒裤,像我们男娃子一样打着赤脚,挑上岸坡在那大槐树下统一歇气。水桶上都盖着片大荷叶,行走时扁担幌悠悠地,它护着桶水很少浪出来。七十年代初她们和我也都成为知青下乡了。这当中有位像外国名星苔丝的女孩,一头天生黄卷发,十八岁时她成为我的初恋。

我记忆中的宋水河(县城段叫东河)如电影上甘岭插曲的景色,船帆携云,两岸青山如画,纤夫拉船,号子彼起此伏,沿浅滩处常有妇女们用皂角加槌衣棒搓洗衣服,泡沫在扑簌簌的浪韵中款款飘逝。当纤夫四五人匍匐弓身,肩上搭着的布带紧紧地系在缆绳上,吃力地前行,衣裳敞着下襟被流水冲刷,翻卷贴在结实的腹肌上,下面几乎裸着,每当他们踩着沿岸光滑的石头,拉犁般跨过,沿水洗衣的妇女都羞涩的低埋着头搓着手中的衣裳,涌起的水花飞溅她们胸脯上。当地人称拉纤的叫"船拐子"。我小时八九岁就常去河湾冲滩。遇上行船队时就光叉叉地站在洗衣大妈的背后,等纤夫艰难地趴过后与小伙伴们又扑入滩口的河心。直到现在几十年过去了,每当开车路过时,都要侧望一眼那段记忆深刻的河滩。虽然它已失去当年的形状,曝瘦地被釆砂船弄得坑坑洼洼。原来浩然的河水也变成小溪。

嘉川镇,在古代,为嘉川驿。汉代汉王刘邦有经旺苍百丈关“离妻岩”"御甲扁"“鹿渡"(骑鹿过溪)至汉王山的故事。此为出川或入蜀米仓古道四路之一,后有省道212线,广元至(巴中)罗坝铁道线蜿蜒横陈。镇上街道依地势而建,头尾约两公里坡梁。头一端叫“庙二湾”,吊脚楼傍崖而建,下临宋水河。错落有致。住家户凉晒的衣物在风中摇曳,倒映在河面上,水泽清碧,青岭排闼,宛如一幅水墨丹青图。春夏的时节停泊从“下河”(南部县以远的俗称)来运煤和药材,石材的木船。状如《三国演义》描写的连环船一字排开,白帆片片。夜晚河面渔火星光融融,船上人家架起顶罐烹饪晚餐,袅袅炊烟弥漫着,在依稀的星空下泛开。我中年时出差去重庆在朝天门码头乘江轮经奉节县,见识了长江夜晚的壮丽景观。儿时印象中故乡嘉川镇夜景在这儿竟如同中年见识的三峡。

嘉川镇北面米仓山矿产丰富,尤以煤炭在四川著名,是产煤大县,在计划经济时期,煤炭燃料是宝贵生活生产资料。为沿河至南充的人民的必需品。山脊缓,青石砌的小街弯曲着,向藤蔓伸向幽长的另一头。两边的木楼房贴着它,如南瓜枝蔓上的叶,参差地掛在蒂上。街两边都是木板门面,木板竖立在横木梁槽里。内边用铁钩环用来固定那个锁门的封板。上面猩红土漆斑驳脱落,留下鱼鳞状的花纹,酷似年迈老人的额头。

母亲原来是1950年参加地区妇干班的积极分子,随任区长的父亲工作。后来1962年困难时期因子女多后退职下来帶子女,加入了镇上互助合作商店补充生计。父亲在距家两天路程的国华镇上任区委书记,行政18级。那时这个级别的干部全县不到二十人,月薪83.50元,大部分是我们每月供养费。母亲分得的两层木板楼房的房子,楼上堆杂物。楼下隔了小三间。我家弟兄多,还有一个妹妹排行第三,我是大哥。每天母亲将临街屋右边房搭成个木板摊位,每条宽约20公分,2米多长。每次开门卸下门条,逐个拼放于两个支开的木橙上。上面堆放草纸,棕刷(洗衣用的),锅帚,木水瓢和芙蓉牌肥皂等日用品,每逢乡下赶场(集市)很热闹,人头躜动……后来我读小学高年级,弟妹也都上小学了,开支大。母亲为增加营业额,只身去本地山沟一家窑罐厂进瓦罐、米缸饭碗等土陶品。租驾架车运回销售,兄妹也帮衬着从屋里抬出抬进摆摊。陶缸缸沿上有突起的釉气泡,手感很让人粘抚。

入夏夜晚景像很别致。店铺收堂后,木门板在小街上平铺个麦草编的凉席,和家弟睡往上面,仰望两街间空出的狭窄天空,星河横在头上。房檐的瓦片成波浪符号般排列,限制了我儿时的眼界。 吃夜饭的街邻也三五成堆坐在门前木坊坎上,有的嘘嘘吃面条招呼着街邻们。平时哪家煮有新米包谷(玉米)粥,便会分享出来,爱吃的人匀上一碗。特别是母亲辣手(家乡话是绝活)的手擀面皮酸菜玉米稀饭之“下饭菜”,先将五六个青辣椒串于竹签上用明火燎略焦黄后切碎,陈胡豆炒煮裂皮熟后捞入大碗,淋上少许生菜籽油和青辣椒一起加佐料再用盖焖上一会后搅匀。这下饭菜至今谁一说“家乡的味道〞我就会口齿生香。这也是母亲留给我的宝贵记忆之一。

那时的度夏,没有什么电器。天气也没现在炎热。傍晚时分邻居们沿街而座,街巷就如大走廊样通风。仨俩老婆婆爱唠着家常,漫不经心地摇把棕蒲扇。我数着若隐显的星辰。水灯星挑担样斜放在天宇上。最醒目的是呈勺形的北斗星。儿时常用指沿它形状比划勺子。 夏天蛟子多,母亲用驱虫避邪的陈艾(也叫艾蒿)草,晒过太阳蔫了后用棕叶撕条连接捆杂成水瓶粗大小,用明火燃烧后捻熄火苗,形成烟雾。捧拿起在人群处绕行。恍如孙行者用筋骨棒为师傅划“禁地圆圈”样,蚊虫就消失了。不知讲故事的大伯又卷了几裹旱烟,他吧答吧答抽着,火忽明忽暗,很有节奏。陈艾怄的烟弥漫在街的小台沿上,漫起一团团的,又在蒲扇扇起的风中卷逝。白天中,趁课外活动跑去河里偷偷游泳的情景,浮在脑际。

母亲在我前头生育有几个儿子,因旧社会都夭折了。所以将余下的我们看得宝贵,不准去河中冒险游泳。夏天早上就用墨笔在我和二弟后颈处划个小圈,晚上验过。假如游泳就要弄没挨板子打。我兄弟俩游过后动笔互相照例补上。水中的滋味真美,难怪人类在母腹中就于“羊水”中了。河水如绿毡,我四肢摊开仰泳,恣意畅想深邃天空中的幻象。学业的枯燥与贫脊的生活此时被格式化了……“今夜我只想你”:天外是否有神仙……地球怎么浮在空中的……人死了又去了哪里??

夜阑人静街邻孩子都回屋睡了,第二天要上学。上屋邻居赵婆婆已八十多岁了倚在竹躺椅上,一束黑丝绸裹着稀松白发,手中捻着旱烟,小水壶筒,吧嗒吧嗒地,烟壶星火在夜色中对应着她眼中的世界。孩子们呼噜声从里屋传来,门轴咿呀一声关上后,小镇便生灵俱歇……

作者简介:何平,大学文化,笔名米仓山人,中共党员,四川省广元市旺苍县人。为中国诗歌学会会员、中华诗词学会会员、四川省作家协会会员。中诗网驻站诗人。

注:本文已获作者授权发布

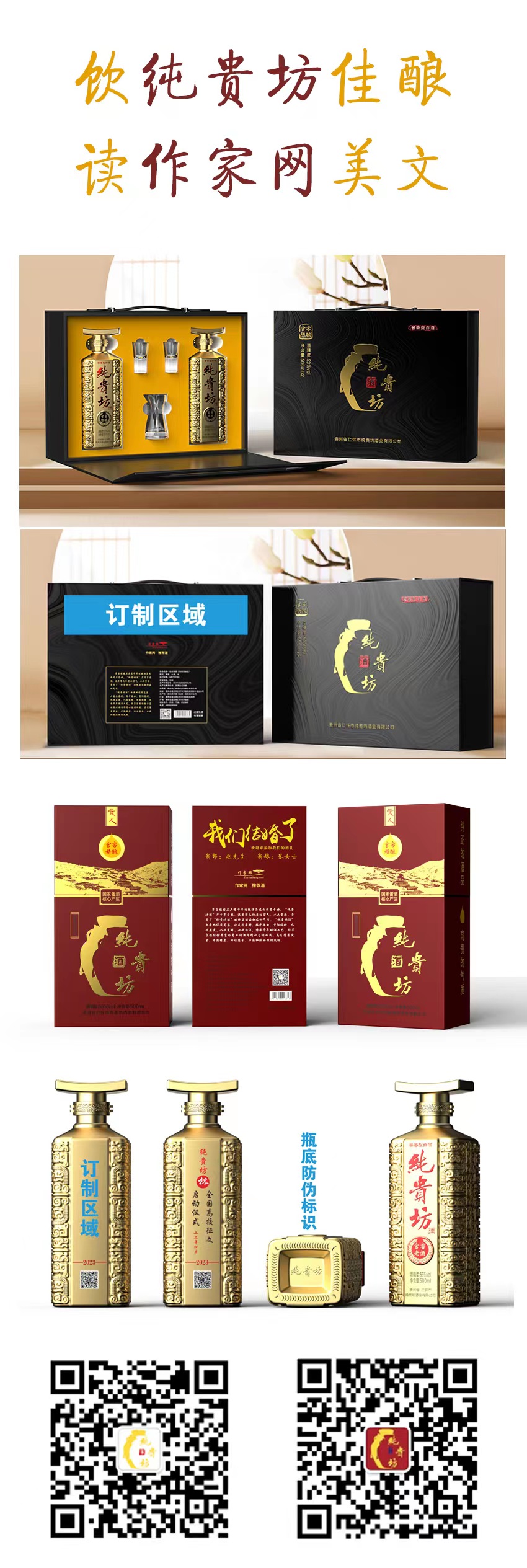

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业