印象云冈石窟

作者:刘桂忠(江西莲花)

西出大同,一路阳光锦绣,绿树成荫。越往郊外越空阔,间有桃园略过,已经秋天气象。车水马龙,单行线穿过远远就看得到的“雲岡石窟”四个大字的牌楼,停车场引人注目的是一行行身姿提拔的白杨树,显然是为树下一排排的汽车“封妻荫子”的。阳光从树枝间透过,印在不同外形、不同颜色的车身上,再辅以轻微的扬尘在光束里蠢蠢欲动,仿佛是行为艺术。

刷手机进闸,突兀在眼前的是一尊黑得沉重的瘦高塑像,注意到塑像基座的两个字“昙曜”,据介绍是被誉为北魏复兴佛教的名僧,更是云冈石窟最初开凿的推动、组织和经营者。

穿过这“塑像广场”越过景区入口高大门楼的门槛,眼前一亮的是大道两旁一眼到底的土黄色方形石柱,威武、庄重,又有三分神秘,源于石柱上嵌有千姿百态的小佛像,而基座一头头神色凝重的大象驮着。疑问这大象是北魏文成帝逆太武帝而复兴佛教尊大象为图腾或吉祥物、还是当代的建设者一心向佛把大象当成了佛教起源的象征?

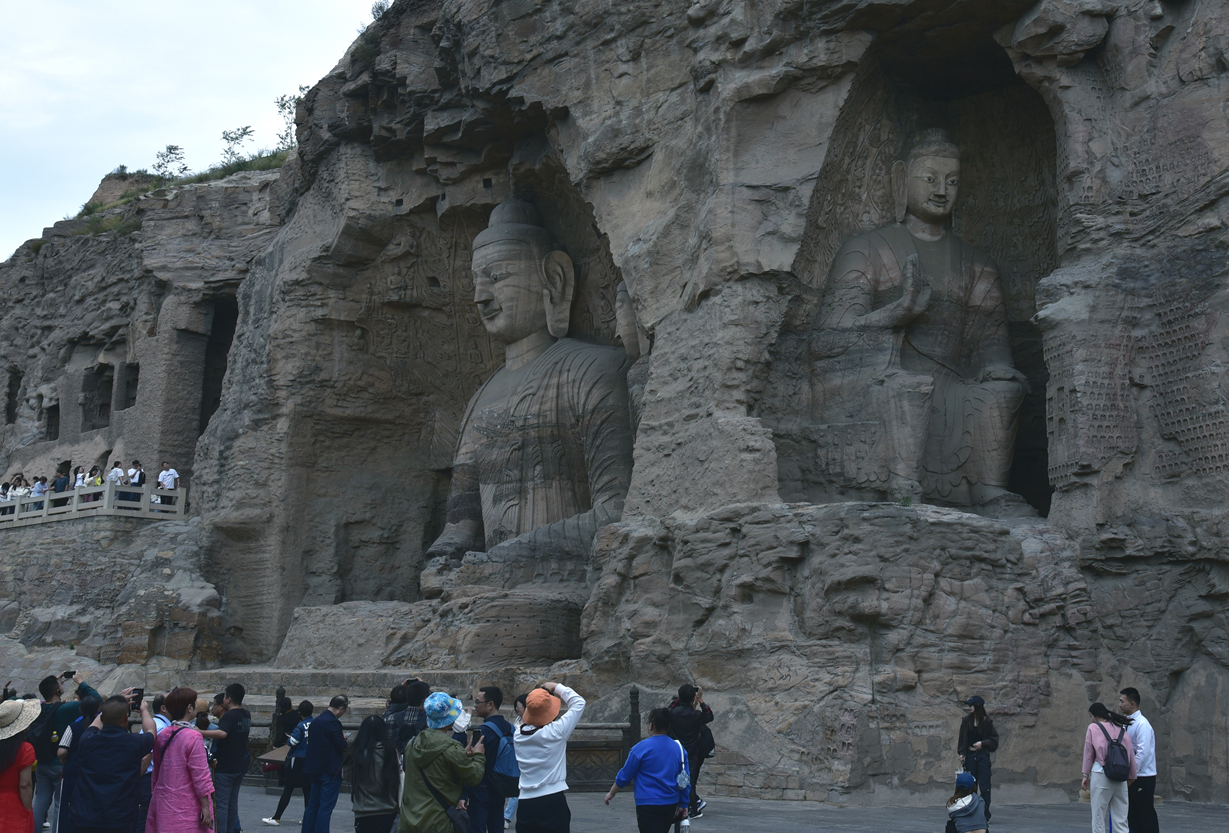

满以为这云冈石窟应该是在名曰“云冈”的整座石山上开凿的。如果不是山顶上有稀疏的小松树等,这承载着“全国重点文物”、“世界文化遗产”的武周山其实就是一块横卧在沟边的巨石而已。整块石头的一个切面,或是自然形成,或是人工破壁,再从切面水平凿洞雕琢。洞口平常开,洞内乾坤大。栩栩如生、千姿百态等词语都不足以形容这些大大小小、零零总总又斑驳陆离的雕像——远不止常见佛像的意义,异域风情十分浓郁。与其他石窟的雕像比较,云冈石窟有明显、突出的西来样式,胡风胡韵浓郁。既有印度、中西亚艺术元素,也有希腊、罗马的建筑造型、装饰纹样和像貌特征等。想知道的是,这些明显的外来艺术,是异国他乡的艺术家不远千里、万里来到这里的创作?还是北魏的艺术大师到异域学成归来?皇家如此兴师动众支持开凿前后60多年,之后又延续多个朝代的诸如石窟寺、灵岩大阁等重大附属工程的扩建、重建或修葺,到底是因为宗教信仰、还是因为“彰显政治雄心”——相当于“以工代赈”或“形象工程”?

洞窟内的拥堵在预料之中、又在意料之外。第一次另类地见识了保安的敬业精神——夹杂在游客中不懈与坚持地喊叫“不要拍照”,而不是如市面上小摊小贩的小喇叭播放录音。初以为是不能拍照,看到拍照的人只顾拍照而停滞不前,瞬间理解所谓的“不要拍照”原来是提醒游人赶紧游!洞窟的雕像好在绝大部分位于人高之上,有些甚至需要用力昂起昂头才可以仰望,避免了前胸贴后背只能看脑后的尴尬。洞窟的灯饰比起天然洞穴景点的灯光秀,有天壤之别。但略显昏暗的光影无形中增添了雕像的凝重感和神秘感。是因材而变、因时而雕、还是因人(雕琢的工匠)而异?整个石窟数以千计的大小雕像无论神态还是服饰,都难以看出有基本相同的。

鱼贯而入、随人逐流、步履迟缓、流连忘前、沉湎拍照、无暇琢磨,整个流程下来不累得慌、也闷得慌。机械地、懵懵懂懂地随人流到洞窟外的树荫下歇脚,还是禁不住回首,意犹未尽地远看洞窟外的阁楼、寺院,想到几度毁于战火,是文化或宗教遇到兵有理说不清、还是征服者不仅想从肉体上消灭敌人而且想从精神上征服?很难相信,这些“封建糟粕”在文化大革命时期,没有被当做“四旧”而被打砸、破坏,甚至焚毁?如果确实保护、保障了,那又是何人不惜以个人的政治前途、乃至身家性命力挺?

慢慢走向出口,左顾右盼,突然炸起音响,但见一群盛装的舞娘就在空阔的大道上随着旋律翩翩起舞。路过的男女停下了脚步,走向这边的老少加快了脚步。游客越聚越多,姑娘也越来越有了状态。一招一式显得有几分专业素养,尤其那甜美的笑容更具有职业风范。她们的妆容和舞姿,尤其她们手中的道具,特别是那把琵琶和那“反弹琵琶”的造型,与印象中的“丝路花雨”如出一辙。不失为云冈石窟给我们留下的美好印象。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业