泪水中的记忆

——怀念易尔康先生

刘启明

易尔康先生离开我们将近三年了。在他辞世后的日子里,我时常想起他、梦见他。眼下又到清明节气了,我对先生的缅怀之情骤然变得尤为浓烈起来。回想起与先生三十多年的师生情谊,件件往事像影视回放一般交替闪现,历历在目,刻骨铭心……

我和先生认识于上世纪八十年代末。那是一个文学热度极高的年代,我在乡下教书,和许多文学青年一样虔诚地迷恋着写作,痴情地做着自己的“文学梦”。那时互联网没有普及,自媒体尚未兴起,投稿主要是纸刊,上稿率极低,文字变铅字十分艰难。1989年5月,我在常德师范离职进修,偶然看到新创刊的《常德日报》发了一则征稿启事,为新辟的《朗州人语》专栏征集杂文稿件。我欣喜异常,连夜赶写了一篇应征稿。为节省时间,我将稿件亲送到栏目责任编辑高翔老师手中。当时报社还没有自己的办公场所,租住在常德彩印厂二楼,办公条件十分简陋。就在我和高翔老师交谈之际,一位五十开外的长者走进办公室,他身材单瘦,面容温厚,目光慈善,身穿一套洗得发白的灰色中山服,手里夹着一支香烟,非常和蔼地向我点头示意。高翔老师立马起身向我介绍:“这是报社副总编辑易尔康老师,你就喊‘易总’好了。”接着又把我介绍给易总,并将我投送的稿件转呈给易总过目。看完稿件,易总脸上流露出满意的笑容,连声夸赞“这个稿子写得可以”。之后,他仔细询问了我的一些情况,鼓励我要“多写多练多投稿”。临走时,易总告诉我,他也是汉寿人,以后我们可以多联系。三天之后,我的那篇题为《“狂人”小议》的杂文,果真在《常德日报》发表了。此稿后来还获得了湖南省首届“白鹤泉”杯诗文大赛三等奖。

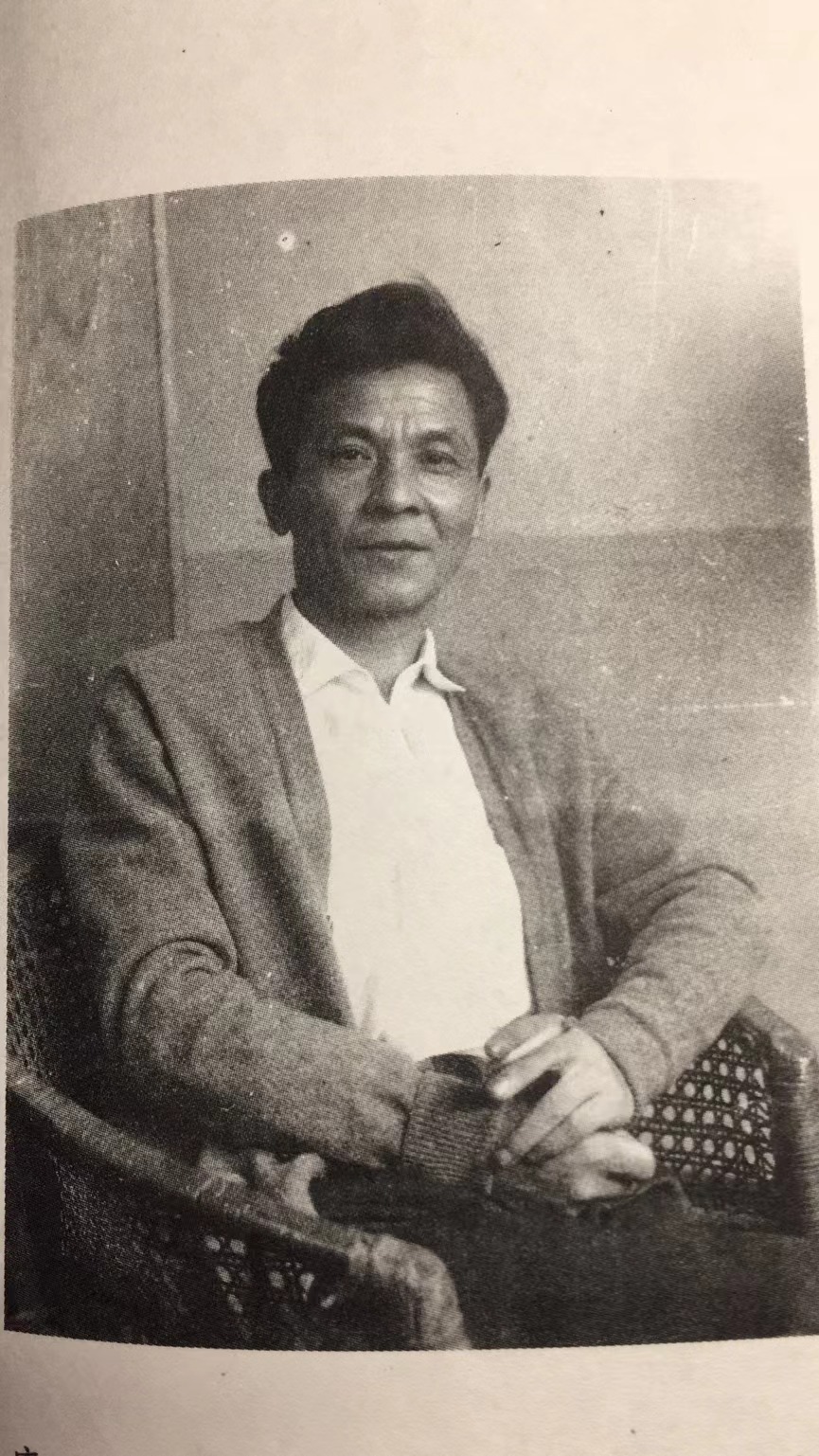

易尔康遗照1

那次初识易尔康先生和向《常德日报》投稿“首战告捷”的经历,对我以后的写作实践产生了特别积极的影响。自此以后,我大胆地开始了与易尔康先生日渐密切的联系和交往,每当写作上遇到困惑与难题,我总是及时向他请教;每当写出了什么文稿,我总会首先寄给他指正。先生也总是乐此不疲、不厌其烦地帮助我扶持我。1990年8月,先生向报社推荐将我纳入骨干通讯员培养,安排我利用暑假去报社跟班见习了一个月。其间,先生对我面命耳提、亲自辅导,从新闻理论到采编实践,对我进行系统强化训练,切实提升了我的新闻专业素养和采编实战能力。同时,先生还主张我不要放弃文学创作,争当写作多面手。他为我推荐了一些中外名著必读书目,并把自己创作的散文集、小说集送给我阅读,现身说“法”般为我介绍创作经验,传授写作技巧,使我醍醐灌顶,茅塞顿开,受益良多。

随后几年,在教学之余,我学以致用,笔耕不辍,先后写出了《童心桥》《特别班会》《学生给我画“像”之后》《为了心中那一片绿荫》《教坛升起一颗星》等一批反映校园生活的新闻通讯,创作出了《赴约》《今晚月色真好》《波波的妙计》《生命之光》《捉贼》《“燕舞”风波》等一批文学作品。其中小说《波波的妙计》登上了《春城儿童故事报》头版头条,小说《赴约》获得了湖南省首届“白鹤杯”诗文大赛一等奖。1993年11月,常德市作协成立,先生被推选为首任作协主席。他随即力荐我加入市作协,成为市作协首届会员。也正是得益于先生的扶植,我在写作上取得了些许成绩。1995年9月,组织上把我从教育战线选调出来,安排在县委、政府“两办”从事文秘工作,至此结束了我十二年的教学生涯。

1998年,汉寿遭受了百年一遇的特大洪灾,县防指安排我到围堤湖临洪一线参加防汛,并负责围堤湖分指的抗洪新闻宣传报道工作。我不顾酷暑和劳累,夜间随领导巡堤查险,白天蹲在大堤上陆续写下了《生命壮歌》《众志筑起钢铁长城》《党旗高扬在抗洪大堤上》《“天使”义诊上一线》《王再武:为驻港部队添光彩》《指挥长的特别“寿宴”》等一系列抗洪通讯。稿件写成后,我立马传真给先生修改把关,及时编发,达到了又快又好的宣传效果。先生还根据自己的经验判断,指导我将新闻价值比较突出的稿件向外界主流媒体报送,《王再武:为驻港部队添光彩》《生命壮歌》《“天使”义诊上一线》等一批文稿先后在《解放军报》《农民日报》《湖南日报》等大报上发表。这些抗洪通讯发表之后,产生了良好的社会反响,不仅极大地鼓舞了全县干群的抗洪斗志,而且向外界广泛推介了汉寿人民勇战洪魔的英雄壮举。

易尔康遗照2

2020年下半年,我把多年来在各级报刊公开发表过的300多篇约计80多万字的文字成果进行了分类整理,并从中精选了118篇23万字的文稿,拟出版一部文集。考虑到这些文稿都曾凝聚过易尔康先生的关爱与心血,心想若能请先生作序,那是再好不过的事了。12月7日,记得是大雪节气,天气很冷,刮着大风,我怀揣文集清样轻轻叩开了先生家的门。刚进门,一股浓烈的烟草气味扑面而来。我清楚先生本来烟瘾就大,加之师母不久前离世,他内心悲伤、苦闷、孤独肯定只能靠抽烟来排解。先生这次的身体状况大不如前,脸色蜡黄、面容憔悴,眼里布满血丝,谈话间不停地哮喘,不停地咳嗽。他告诉我,自从老伴去世后,他的精神就崩塌了,身体也一天不如一天,一日三餐全靠女儿奉送,家里再没有开过锅火,他也很少出门,腿脚不灵便了。目睹先生这般境况,我感到一种莫名的难过与伤感。请他作序之事自然只能欲言又止,不忍提出。先生睿智过人,似乎早已洞察我的心思,主动开门见山直奔“主题”:“你这本文集选的都是正能量典型,文笔也颇见功力,很有含金量,很有宣传价值,我比较熟悉其中的一些情况,序言就交给我来写吧!只是不要太急,等我身体稍微好一些了再动笔”。令我大为惊讶、无比感动的是,仅仅过了三天,也就是12月10日,先生抱病所作的洋洋洒洒四千余言的大序竟然在这么短的时间里完成了。随后遭遇三年疫情,书号在焦灼中等了一年多时间,文集《绿叶对根的情意》直到2022年4月才由团结出版社公开出版。得到这一消息,先生十分高兴,说要亲自为文集出版“发声造势,扩大影响”。他竟然真的拖着孱弱之躯,将序言改写成一篇题为《满纸新风颂 一部正气歌》的书评,交由《常德日报》于7月31日全文发表。

现在回想起来,我终于明白:那时已八十三岁高龄的先生正重病缠身,风烛残年的他所做的这一切,恰是他在倾尽自己全部的心力,来完成对我事业扶持上的最后一次托举。令人无比哀痛的是,仅过三个半月之后的11月15日13时40分,先生溘然长逝,驾鹤西去……

先生走了,我失去了一位师长;先生还在,他永远活在我的记忆中!

作者简介:刘启明,笔名田原,汉寿县人。湖南省作家协会会员,中国管理科学研究院特约研究员。先后在国内各级报刊发表作品80多万字,已出版文集《绿叶对根的情意》。小说《赴约》曾获湖南省首届“白鹤泉”杯诗文大赛一等奖。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业