红叶深处的梵音时光

王国成

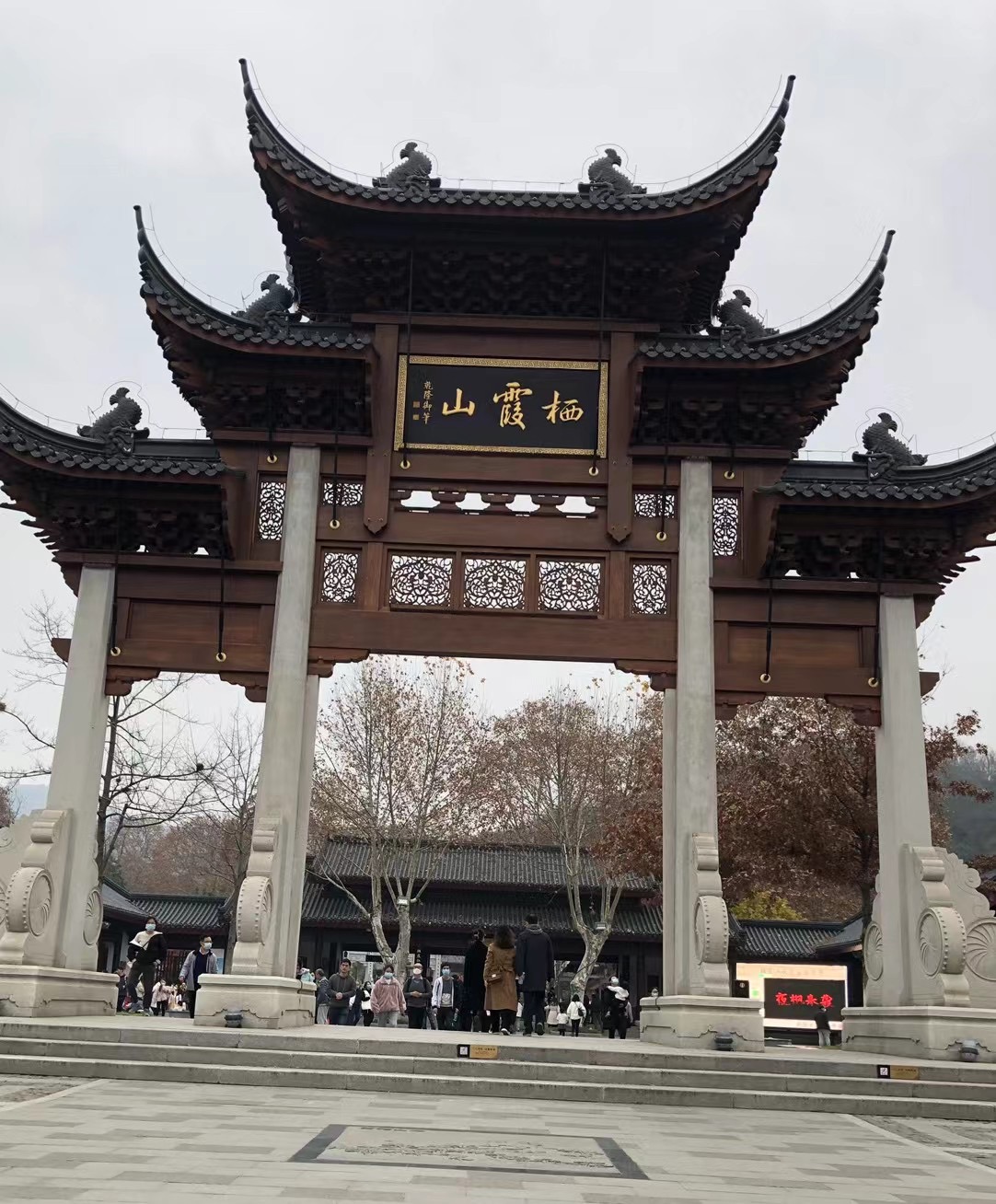

南京有句老话:春游牛首,秋游栖霞。秋日的栖霞山,是一卷被岁月浸染的佛经。山门未启,枫香已隐隐透出,像是千年前某位高僧遗落的偈语,悬在枝头,等风来诵。拾阶而上,满山红叶如云霞漫卷,将金陵的秋意酿成一杯醇厚的茶。行至山脚,忽见一座古刹掩映于层林之间,飞檐挑着几片金黄的银杏,梵钟声起,惊落一树斑斓——这便是栖霞寺,一座以秋色为袈裟,以佛光为眉目的千年禅林。

栖霞寺前,唐碑静立,青石斑驳如老僧的袈裟。碑文乃唐高宗亲撰,字迹如行云流水,记载着南朝隐士明僧绍的故事。这位征君六拒皇权,独爱林泉,晚年舍宅为寺,从此摄山易名栖霞,梵音替代了虎啸。碑阴栖霞二字,据传为高宗御笔,墨痕已化入石纹,却仍透着帝王对隐逸的倾慕。

绕过碑亭,舍利塔如白玉雕琢的莲台,立于霜色中。五层八面,浮雕密布,释迦八相图里,佛陀托胎、降诞、苦行、涅槃的片段,被五代匠人以刀代笔,刻入石髓。最妙的是塔檐下的飞天,衣袂如敦煌流云,眉眼却含江南烟雨的温婉。赵聪曾考据其与杭州灵隐石塔的渊源,称二者“一脉法眼宗风,两处江南禅韵”。驻足凝望,忽觉塔影与枫影重叠,佛传故事与秋日私语竟在此刻相融。

踏入栖霞寺,古银杏的金叶簌簌落满石阶,似铺就一条通往南朝的小径。大雄宝殿香火氤氲,而我的目光却被偏殿一尊褪色的木像牵住,那是寂然法师,一位在血色1937年以袈裟为盾的僧人。彼时南京城破,两万难民涌入山门,寺中存粮将尽。他日减僧粥,以济饥民;夜采草药,以疗伤者。日军刺刀逼近时,他谎称坠亡的士兵是酒醉失足,以破戒之谎,护众生之命;又以万字血书,投予拉贝,让栖霞山的钟声化作控诉暴行的证词。如今殿角仍悬着他手书的“无畏布施”匾额,墨迹枯瘦如竹,却比任何经幡更撼动人心。

寺后千佛岩的洞窟中,102号龛顶的飞天在秋阳下泛着橙光。这些六朝石刻的仙子,褒衣博带,衣纹如吴带当风,与敦煌飞天的飘逸迥异。赵聪曾指着一处漫漶的降魔图说:“你看,佛陀的手印,从南朝秀骨清像,到唐代丰腴圆融,佛衣渐宽,恰似华夏文明对异域神祇的温柔驯化。”的确,栖霞山的佛,是饮过江南烟雨的佛。他们眉目低垂,看惯春樱秋枫,连莲座下的石刻海浪也少了些怒涛,多了分秦淮河的涟漪。

循着泉声,往深处去,白乳泉畔的试茶亭早已荒芜,石桌上却仿佛坐着陆羽的魂灵。唐人载:“栖霞茶味甘香,泉清石冽”,而今茶树零落,唯有野菊在石缝中开着,金黄如昔年茶盏中浮沉的月华。行至纱帽峰顶,落日将千佛岩染成赤金。俯瞰山下,长江如带,舟楫如芥,六朝兴亡,皆成眼底云烟。陈文帝永宁陵前的石麒麟,仍在松涛中昂首;萧宏墓的辟邪,爪牙已风化模糊,却依旧守着王侯的寂寞。这些南朝石刻与栖霞佛雕,一为死后的威仪,一为生时的超脱,却在秋色中达成某种默契:无论帝王将相,还是高僧隐士,终究化作岩间一道刻痕。唯有枫叶,年复一年,替他们续写未了的偈语。

暮色四合时,山道渐隐。回头望去,栖霞寺的琉璃瓦泛着幽蓝,与枫林的红构成冷暖相撞的禅境。我突然明白,此山何以被称作金陵第一明秀,它的明,是舍利塔上飞天的衣带,是寂然法师灯下的血书;它的秀,是千佛岩洞窟的幽深,是白乳泉煮茶的清冽。秋日的栖霞山,既是一部刻在石头上的《金刚经》,又是一轴泼了朱砂的《江山秋霁图》。

下山时,偶遇一位扫叶的老僧。我问:“师父,栖霞最美是何时?”他笑指满山红叶:“昨日叶绿,明日叶枯,今日叶红,当下最美。”我顿悟:原来栖霞山的佛法,不在龛中佛像,而在这一季又一季的绚烂与凋零。秋色终将褪去,但那些碑刻里的故事、岩壁上的慈悲、红叶中的禅机,早已渗透金陵的血脉,使这座古城飘逸着永恒的活力和灵性。(文:首发;图:自拍。)

作者简介

王国成,宁波人,现居南京。1974年至1991年服役在海军东海舰队。1977年在《前线报》发表散文处女作《橄榄岛上的金丝燕》。以后在《解放军报》, 《人民海军报》,《浙江日报》,《宁波日报》,《福建日报》,《文学青年》,《青春》等报刊杂志发表小说、散文,诗歌,评论数百篇。长篇报告文学《海上猛虎》,1988年由上海百家文艺社出版,20年后,中国文化出版社再版。作品先后获得过特等奖,一等奖 ,二三等奖多次。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业