施施然画作《室内写生》(2020年)

写生课(节选)

作者:施施然

写生课(节选)

作者:施施然

6、

汪立夫1957年出生在郑州,父亲是当地颇有名气的山水画家,也是当时美协机构的负责人之一。母亲温柔传统,守在家里料理家务,帮着父亲打理书画纸墨、访客来宾的招待迎送等。汪立夫自小由母亲带大,度过了一个无忧无虑的童年,到了小学快毕业,文化大革命开始,但那时候他年纪小,并不太懂得大人们的世界里的变化,只觉得外面铺天盖地的标语和大字报,新奇又好玩。街上游行或批斗右派的时候,他也和小伙伴们举着彩纸做的小旗子,跟在游行队伍的末尾跑来跑去,及至上到初中,父亲开始回家越来越晚,回来后也越来越沉默,以前是一个多么讲究风度的艺术家啊,现在衣着却越来越邋遢,那身蓝哔叽呢的列宁装,以前都是让母亲熨得平平整整,父亲才肯穿上出门,现在不但不熨烫了,有时候半个内兜翻在外面,父亲都毫无察觉。汪立夫开始觉出不对劲了,从母亲的唉声叹气,父亲时而焦躁时而沉默寡言中,少年预感到事情不妙,往日家里宾客盈门,往来无白丁,一派欢声笑语,现在,四周却围绕着死一般的沉寂,似乎,一切都在等待着什么降临。

终于,一个隆冬的早晨,天还没亮,北风在空旷的夜空中肆虐,又绕过窗檐下的冰凌,发出呜呜的怪响。突然,一阵杂乱粗暴的擂门声,把少年从睡梦中惊醒,他先是呆楞了片刻,一种从未有过的惧怕从头到脚碾压过来,接着,他突然醒悟过来,来不及披上棉衣,光脚跑了出去。客厅突然多出许多戴红袖章的陌生人,汪立夫一眼看见人群里散乱着头发的母亲,整个身体都在压抑着哀哭。她试图挨近风暴中心的父亲,想把一个包着衣物的包袱塞到父亲手上,被一个戴红袖章的男青年连人带包袱一把搡在一边。汪立夫赶紧看一眼父亲——父亲!这个昔日里说话中气十足,仪表威严的男人,此刻衣衫不整,被一群比他年纪小了近一半的红卫兵揪住后衣领,宽阔的身躯被压迫成弓型,头发像一丛杂草,有几绺散下来遮住了前额。旁边有个精瘦如猴子的人拿着手指粗的细麻绳,一边推搡着父亲往外走,一边把父亲的双臂拧在背后。

一股热血冲上少年的头顶,“爸爸!”他大喊一声,想冲过去抱住父亲。一直顺从的父亲这时却突然使劲挣扎起来,同时大喝一声:“回去”!红卫兵们闻声七手八脚一拥而上,摁得父亲头更低下去,动弹不得。精瘦猴子为主的大声呵斥立即此起彼伏:“给我老实点!”,“快把反动学术权威汪从儒押走!别让他跑了!”

父亲就这样被带走了。汪立夫苍白着脸呆在那里,他知道父亲那句“回去!”是对自己说的。危险时刻,父亲用一声断喝,来保护儿子。

汪立夫扶住哭泣瘫软的母亲,一瞬间,他仿佛经历了多少年,一下就长大了似的。父亲被押走了,再没回来,他作为这个家的男子汉,要和母亲一起撑起来,活下去。

后来,辗转打听到,父亲和一众“反动学术威权”、“臭老九”一起,被秘密下放到甘肃劳教去了。具体在什么地方,没有人知道,问也没人肯说。汪立夫在舅舅的资助下,上到高一,学校开始闹罢课,老师被打倒的打倒,下乡的下乡。汪立夫无学可上了,就和同学一起,响应毛主席发出的“农村是一个广阔的天地,到那里是可以大有作为的”,“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,报名参加了“上山下乡,去农村定居和劳动的群众路线运动”。事实上,这也是那时候他唯一可走的路。

汪立夫和几位高中同学,被分配在广西百色的德额乡。那时候的德额山区,别说钢筋水泥楼房了,就连几间像样的砖房都没有。乡民们住在低矮的土坯屋里,电灯也没有,煤油灯要省着用。白天,汪立夫和当地乡民们一起,下地犁田种地,挑粪施肥,晚上,上过“毛主席语录”学习班后,回到乡邻腾出来的茅屋,倒头便睡。夜里,硕大的老鼠就在房梁、锅灶、甚至是被窝里来回窜。有时候睡得过死,醒来一看胳膊,被山区的大蚊子咬的一个包连一个包,跟煮熟的老玉米似的。

汪立夫在这里一呆就是三年多,从城里来的身子刚抽条儿的学生娃,长成了一个肩宽臂壮的黝黑的乡下青年。在这三年里,他学会了犁地、播种、插秧、脱土坯、修补屋顶,成了“可教育好的子女”,还和房东关大娘学会了把省下的口粮封进瓮里,以免被老鼠偷食。那时候,最常听见的消息就是,哪里有人饿死了,死后肿胀的不像人样的尸体,又被人挖出来。或者,哪里又有多少人在武斗中被打死。每当这时,汪立夫都强迫自己麻木起来,不多言不多语,更不多想。还能囫囵活着,粮食能省下一口是一口,以备不时之需。

汪立夫也想家,想母亲,更惦记父亲。他牢牢记住了父亲被红卫兵从家里押走时的样子:头发蓬乱,一件褪色的中式旧棉袄,一只袖子套进父亲的右胳膊,另一只,在父亲弓起的后背和屁股上搭拉着。北方的寒冬腊月,他们竟连让父亲把衣服穿完整都不允许!汪立夫常在临睡前痛苦的回到这一幕,眼泪在黑暗中,闪着晶莹的亮光,从眼角两侧滚落到枕头上。他心酸的难受。有时候他发狂的猛劲摇头,想把记忆从头脑中摇出去,可是越摇,这锥心的画面就越根深蒂固的扎在他的脑海深处……他强迫自己闭上眼,什么也不想。

7、

1976和1977年,中国大地上发生了太多大事,几位国家领导人相继逝世,唐山大地震,文化大革命结束,国家恢复由于文化大革命的冲击而中断了十年的高考制度。1977年9月,中国教育部在北京召开全国高等学校招生工作会议,决定以统一考试、择优录取的方式选拔人才上大学。这是具有转折意义的全国高校招生工作会议决定,恢复高考的招生对象是:工人农民、上山下乡和回乡知识青年、复员军人、干部和应届高中毕业生。中国由此重新迎来了尊重知识、尊重人才的春天。

汪立夫清楚记得他拿到高考录取通知书的情形。那一年,他年满二十岁。

在这之前,他曾到乡里开了证明,盖了章,搭公社唯一的一辆拖拉机赶到县城,去参加了考试。回来后,他几乎瞒着所有人,不敢提,不敢抱太大奢望,更不敢不抱奢望。他暗暗咬紧牙,依旧每天日出下地,日落收工,他变得更加沉默。父亲临被押走的那一声断喝,使他早早懂得,想要在这世上平安活着,就要把自己隐藏起来,才能保全自己。在那些毫无希望的日子里,他除了听从队里头头儿的呼来喝去,辛勤劳作,不争不抢,安分守己,就是在下工后,偷偷拿起高中课本,回忆老师讲过的每一道习题。这几年,他把初中、高中的功课,竟然又重新默学了一遍。谢天谢地,终于等来了国家的新政策,恢复高考了!他可以回城了!他兴奋的连续几夜都睡不着觉,说不清是高兴还是紧张,坐立不安,身上一层一层的起鸡皮疙瘩,落下一层,又起一层。

等待录取通知书的日子是煎熬的。以前没有希望,日子倒也捱过去了。现在,希望忽然来了,就在不近不远的地方闪耀着,你知道它就在那里,可是又不知能否抓住它。万一它是个昙花一现的梦呢?万一没被录取呢?万一录取了又在什么地方被以政治问题卡住了呢?如果乡里不放人怎么办?汪立夫极度的焦虑,几根早生的白发似乎是一夜之间,就像闪电一样出现在他额前乱蓬蓬的黑发中。这些年,他实在是见识过太多命运在顷刻之间的翻云覆雨。他见过造反派把两个八、九岁的黑五类的孩子活活打死,尸体就从半山腰那么随手扔下去,一个软软的滚了几下,卡在杂草丛中,另一个浑身沾满泥土草籽,像个麻袋一样噗通噗通翻滚着掉进河里。他见过为了回城,在公社臭气熏天的茅房后面偷偷生下婴儿的女知青。他见过为了吃一口饱饭,嫁给当地无知无识的农民过日子的四川妹子。他又想起瘦弱多病的母亲,被打成右派的父亲,想着自己的前途,和今后未知的一生……他从没有像现在这样煎熬和软弱,他似乎再也经不起任何打击了。

日子一天一天过去,转眼到了1978年春天。这段时间,汪立夫心急如焚,瘦了很多,两颊塌陷下去,嘴上爆着皮,嗓子黯哑着,也无心喝水。眼看着离预计的收取通知书时间,已经过去一周了,他还是没听到任何动静。广西百色本就偏远,德额山区则更是偏上加远,路途艰辛不便,汪立夫想过这些,因此在心里把收信日期往后一推再推,找着各种理由安慰自己。这些天,他每天都要往乡里公社跑两趟,中午歇工去一趟,下午找事由请假又去一趟,可是,规定的到校报道时间临近了,还是没有收到任何信封上写着“汪立夫”三个字的信件。

汪立夫的心,渐渐地沉下去,沉下去,坠进了无边无际的冰冷的黑洞。

这一天上午,汪立夫和老乡在地里撒着菜籽。春天了,去冬的红薯已经起的干干净净,新翻的土地正松软,最适合点上萝卜。突然,广场上那只权威的大喇叭响起来:“三队的汪立夫,三队的汪立夫,公社有你的信,公社有你的信,下工了来取一下”。

汪立夫平静地放下锄头,直起身子,把头上戴的破草帽丢在田埂上,又掸了掸身上的泥土,才转过身,压抑住狂跳的心,向不远处的郭老伯说,大伯,我请一会假,去公社取封信。不等答复,就又对吴四春说:四哥,我借你的车子骑一下。他平静地跨上那辆半旧永久牌二八横梁自行车,平静地骑行在去公社高低不平的乡间土路上。他呼呼喘着粗气,僵着脸,生怕露出什么不恰当的表情,被谁看见。是啊,他还在人家的地盘上,命运还在别人的手心里攥着,要小心再小心,和平常一样,万不可功亏一篑。他甚至还和赶集回来的吴四春媳妇打了个招呼。

革委会刘主任是公社叱咤风云的人物,他盯着汪立夫看了好一会儿,直到汪立夫脸色渐渐由红转白,才一手夹着旱烟,另一只慢条斯理地手拉开抽屉,从里面拿出一个牛皮纸信封。信封是公家的,收件人处用楷书工工整整写着:汪立夫,下面的地址处印着一行红字:广州美术学院。汪立夫接过信,恭恭敬敬向革委会主任鞠了一躬,再听不见他说些什么,又把骑来的那辆自行车,好言好语托付给外间看报的会计,叮嘱他帮忙还给吴四春。最后,头也没回快步上了去县城的山路。德额乡每天有一班通往百色的汽车,但他再也不能等了,他要离开这里,现在就走。

8、

半年后,汪立夫渐渐融进了大学校园生活。写生、素描大卫石膏像,学习俄语,一遍一遍听读。这天晚上,他照例最后一个离开画室,关灯,锁门,下楼,走在回宿舍的石子铺就的曲径上,此时已是晚上十点钟,校园静谧,高大的棕榈和梧桐随处可见,清风吹拂,空气中有一股栀子花和芒果混合的香气。走着走着,他突然长长舒出一口气。

他舒了长长的一口气。他终于觉得可以把心放下来了——这一切看来都是真的了,不是梦,也不会再生变故了。汪立夫笑起来,直到这时候,他才忽然想起,德额山区那间他住了三年多的土屋,那扇摇摇晃晃的门后边,还有他这几年积攒的、从嘴里节省下来舍不得吃的口粮:大半麻袋玉米粒。算一算,在当时的市价上也是一笔不小的数目呢,到集上卖了,能值32块。

节选自《写生课》

原载于《飞天》2019年第4期

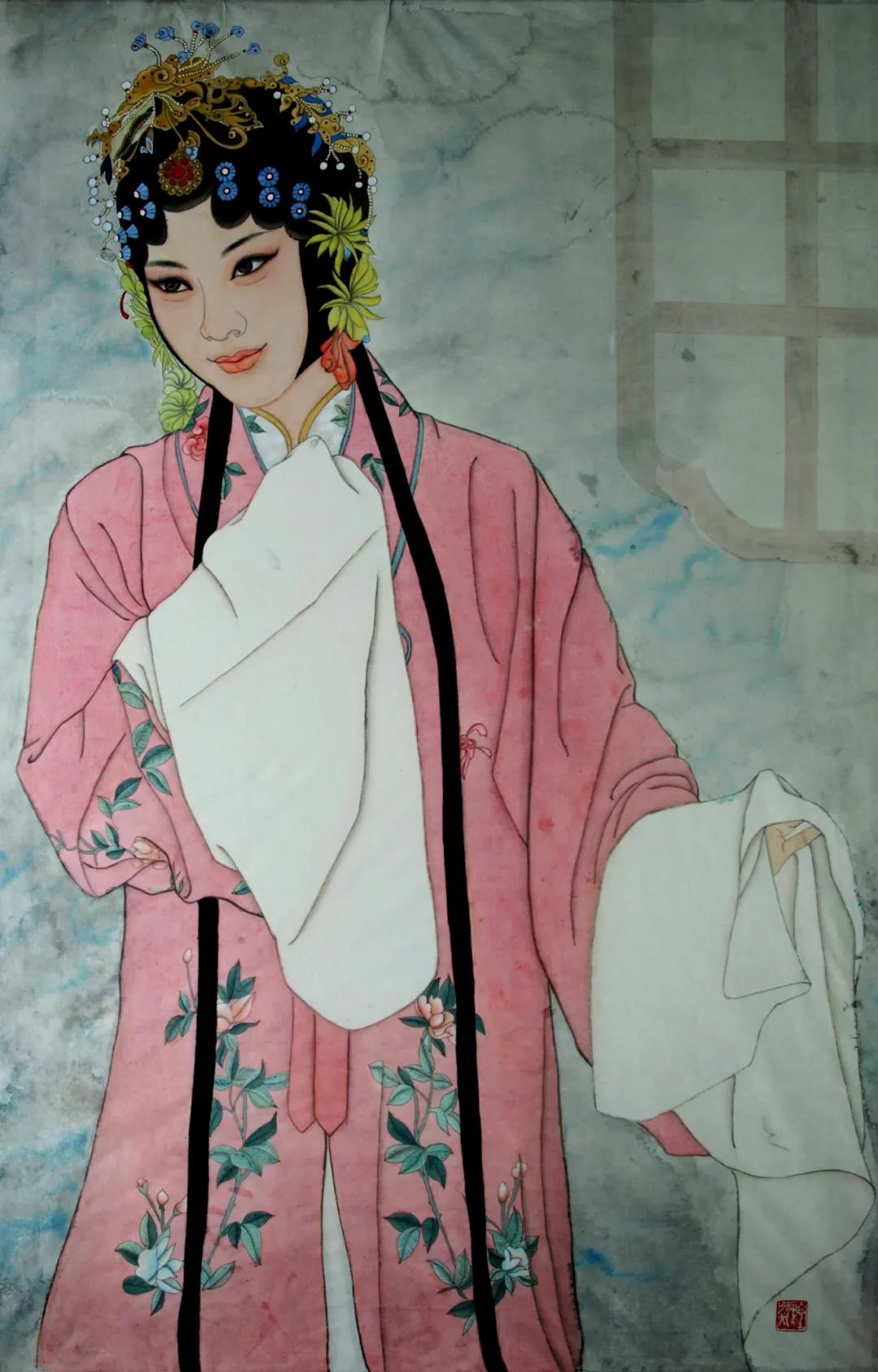

施施然画作:《杜丽娘》

作者:施施然

来源:女诗人诗选

https://mp.weixin.qq.com/s/vwuoT-L3A0L0gPS81x1EtQ

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业