连载|忽培元:《群山》第70章

【编者按】李星(陕西省作家协会《小说评论》主编、编审,著名作家、文学评论家)

培元同志:近好!至今仍衷心铭感九六年元月我患病期间你给我的关照,几天的东府之行虽未能像你所祝愿的将“疾病去掉”,但却使我从这件事看到你的为人。患难见朋友,今天当我已完全恢复健康的时候,愈加感到这种友情的可贵,并从种种细节之中,体味到你的忠诚、善良、宽厚与博大,在许多人将人与人关系变成一种赤裸裸的利用关系、交换关系的时候,你当时为我所作出的一切,更超出了你我的范围,成为一种扶困济弱、乐于助人的典范。

对不起的是,近50万字、700多页的传记文学著作《群山》捎给我看,我虽一直放在案头,随时准备阅读,但却因为诸事缠绕,一直顾不上。直到3月下旬才一气阅读到600页,4月上中旬因故又放下了,直到前几天才将剩下的100多页读完。听说尽管有首都的许多评论家给这部书以很好的评价,你仍然很重视省内几个行中人——包括我的意见,这使我更增加了愧疚。然而因为5月份我又有几次外出,时间安排得很紧,仍然无暇写出庄重的评论文字,以与你历时四载、竭力构筑的文学大厦相称,只能以柬代文,谈谈我对这部书的初步阅读印象。

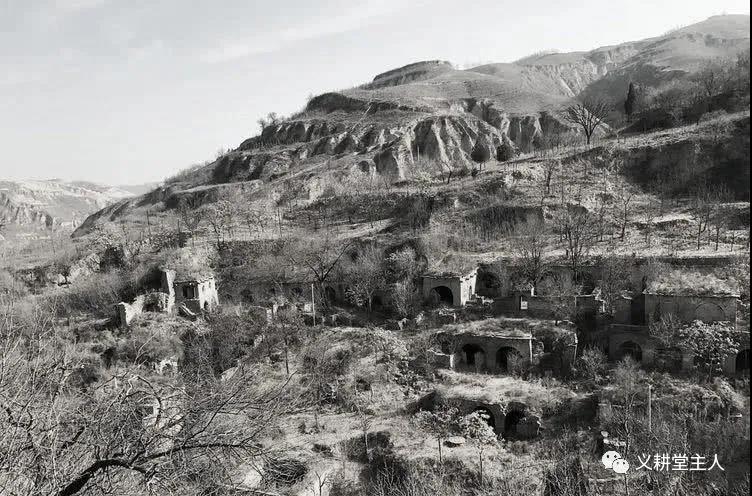

《群山——马文瑞与西北革命》确实是一座庄重的传记文学大厦。这不只是因为你的传主是西北革命根据地的建设者和创立者,是人民共和国的柱石之一,具有非凡的革命经历和思想品质,重要的是因为你在这部著作中所追求、所实践、所实现的文学个性和风格,如黄土高原一样的朴实与坦荡,如陕北的群山一样的苍茫和博大,如黄河一样激情澎湃、奔腾跳跃。你在为老一代无产阶级革命家雕像,为伟大的陕北人民的忠实儿子塑像,你为他们树立起一座文学的丰碑,你用群山来隐喻革命、隐喻陕北儿女、隐喻从这块土地上走出的无产阶级革命家。由于你的忠诚的劳动,你对自己成长的这块土地的深厚感情,你长期笔耕不辍所锤炼的文学功力,《群山》也成为你创作中的一个重要的界碑,成为你作为一个成熟作家的标志。

我读过不少的各种名人、革命者的传记作品,也深知为仍然健在的人,特别是担任重要领导工作的领导人写传记的不易。不排除其中有可观者,但也有相当多的文学赝品,它们有的通篇都是空洞的赞扬的话,有的只是一部干巴巴的人物履历表,毫无文学性,从而也毫无感染力和生命力可言,大不了只具有史料的价值,而无美学的价值。你对文学的长期追求,你在文学的创作上目前达到的成就和已经具备的修养,甚至还有你执著的性格,使你不满足于只是将传主的传奇经历罗列出来,还要让自己满意,无愧于文学,于是你走上了一条艰难漫长的创作道路。不只是调到传主身边工作,贴身体验他的思想和个性,熟悉传主的一言一行,你还采访了数百个与传主当年一起工作的同志,翻阅了大量的历史档案资料,最为难能可贵的是你沿着传主当年生活、工作、战斗的路线,考察那里的地形和地貌,熟悉那里的风土和人情、历史和现状,作了数十本笔记和札记,拍下了数不清的照片……在今天,那些动辄数十万言的传记文学作者,谁有你这样的精神和毅力,谁有你这样的自甘寂寞的创作态度?有一份劳动才会有一份收获,那些仅靠简单的采访东拼西凑的资料堆积的作品,岂可与你将传主的经历,作为自己思想感情、生命体验的作品同日而语!

乍一看,长篇传记文学《群山》的结构是平实而朴素无华的,基本上是按传主的人生经历、生活道路和革命道路结构的,但是行中人一看就会明白,它并不是那样简单,那里面实在渗透着你的深思熟虑,你是以传主的人生经历为经,以中国革命的历史风云以及党史上的许多重大事件为纬,精心结构全书的。于是作品中的时间和空间才像这样广阔,这本书才这样丰满而厚重。人们从中看到的不只是传主做了什么,以及这样做的意义,而且看到了一部艰难曲折的中国革命历史。你在作品中恢复和再现了一幅幅真实的中国革命历史图景,传主和传主所生活战斗的小环境、小背景,中国革命的大环境、大背景,在你的书中浑然一体、有机结合,这正是本书的主要成就之一。我想到了长篇创作中经常提到的穿冰糖葫芦式的结构方式,想到了文学纵横结事、故事性和情节性结事的创作经验之谈,这些你都领会并熟练运用了,所以作品才这样丰赡充实,具有很高的艺术品位。

原载于《群山》评论集——《群山回响》

《传记文学的重要收获——读<群山>致忽培元》之第一部分

陕甘宁边区,是在“双十二事变”以后,贯彻中国共产党的抗日统一战线方针和政策,经过反复争取,获得的唯一的一块被国民党承认的红色区域,为政治上取得合法地位的中国共产党放手发动群众、壮大革命力量,提供了有力的依托,其意义十分深远。

这个在特殊时期和特殊情况下产生的特殊政权,在它的体制建立和发展过程中,按照实际情况的需要,经过不断的调整变革,逐步趋向完善,终于成为了模范的抗日根据地,成为美好新中国的雏形。马文瑞经历了陕甘宁边区的产生,发展,壮大全过程,并在其中扮演着一个重要角色。他1937年冬天到陇东,1944年4月离开,先后整整7年。如果说,他投身革命以来,最初的十年是在白色恐怖下,为创建西北红军和西北根据地而付出了艰辛的努力,那么陇东7年则是为打败日本帝国主义、建立新中国而夜以继日地艰苦奋斗着。这7年,是风雨交加、艰难困苦的7年,也是轰轰烈烈、卓有成效的7年。在这一时期,马文瑞肩负重任,主政陇东,用青春和热血谱写了自己生命历程上辉煌的一页,载入了中国革命的史册。

1938年3月,中共陕甘宁边区党委决定,将陕甘宁分区划为三边、庆环两个分区,将定边、安边、盐池等县划出,归三边分区。留下曲子、环县、固北、华池等县归庆环分区。马文瑞任中共庆环分区党委书记,马锡五任专员。同年五六月间,中央决定,陇东特委、庆环分区合并为陇东地委。地委所辖除“老区”和“统战区”之外,国统区平凉一带地下党组织,也划归陇东地委,原甘肃地下党省工委所属组织也划给陇东地委管,原工委书记孙作宾担任地委统战部长。这里的地下党组织分布在兰州、陇南、河西一带。马文瑞担任中共陇东地委书记兼军分区政委,1942年后兼任驻军三八五旅政委。

1938年3月,中共中央作出《关于大量发展党员的决议》。马文瑞一连好几天,闭门不出,认真阅读这个既简明而又令人十分鼓舞的决议。“……大量的,十百倍的发展党员,成为党目前迫切与严重的任务……”作为长期从事党的地方工作的领导人,他最能理解中央决议的深刻含义。他深深地懂得,在一个拥有四亿五千万人口的国家,进行如此波澜壮阔的、空前伟大的革命运动,没有一个坚强而力量无比的党,没有相当数量的信念坚定又富有牺牲精神的党员,是断然不行的。他也深知,身为一个地区党的领导人,应当也必须时刻把党组织的建设和党员的发展工作当做一项重要工作来抓。陇东的实际状况是,老区的党组织需要进一步巩固和加强,统战区党的组织必须尽快健全和发展,同时建立发展农会、自卫军和工青妇等群众团体。此项工作,他亲自动手来抓。有一位同志被派到一个村子去组织农会。马文瑞事先到过那个村子。村里有多少户、多少口人,他都清楚。那个同志回来向他汇报工作,说农会组织起来了,有四百多名会员。马文瑞笑问:“四百多名?那是连吃奶娃娃也统计上了吧?”那个同志是陕北吴堡人,很老实,严肃地说:“那当了。”(意思是“那当然”)可见陇东地区十分注重了组织群众的工作,许多乡村几乎把每一个农民都组织到了一定的团体中。

主要作品有文学传记:《苍生三部曲——群山、长河、浩海》《耕耘者——修军评传》《百年糊涂——郑板桥传》《难忘的历程——习仲勋延安岁月回访》《刘志丹将军》《谢子长评传》《阎红彦将军传》等;长篇小说《雪祭》《神湖》《老村》《乡村第一书记》;中篇小说集《青春记事》《家风》,中短篇小说集《土炕情话》;散文集《延安记忆》《人生感悟》《毛头柳记》《大庆赋·铁人铭》《地耳集》《生命藤》《京密河札记》《秦柏风骨》《山秀珍》《义耕堂笔记》;长诗《共和国不会忘记——大庆人的故事》和诗集《北斗》《开悟集》等。

《群山》《耕耘者——修军评传》分获第一届、第四届中国传记文学优秀作品奖(长篇);长诗《共和国不会忘记:大庆人的故事》获中华铁人文学奖。作品被译成英文、俄文在国外出版。

反映当代生活的长篇小说力作《乡村第一书记》由作家出版社出版,已改编成同名电视剧。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业