【2010年11月曾主持过一个访谈栏目,题为“外省诗人在北京”,每人只一题,后刊登于古筝主编的民刊《陌生诗刊》。现借助《作家网》回顾并重启此栏目,敬请关注。——安琪】

安琪:卧夫你好!能把“出资修葺海子墓”视为你重返诗坛的第一步吗?此前你如大多数新归来者诗人一样创业、经商,现在你则悠闲地写诗、作文,我注意到这么多年的“荒废”并未损害你文字的语感,我想知道形成你今日文字表达的来源?

卧夫:安琪这次提及我曾出资给海子修墓事宜,我可以透漏一个内幕:海子是我的救命恩人。海子经历过的“流浪、爱情、生存”三次苦难,我几乎也经历过。无论失意之时还是麻木之际,我曾数次想消灭自己。我差不多一直都在筹划死亡方式,却始终没找出新花样。另外,我的胆子也非常小,不敢对自己轻易下手。如今我改变了主意,我现在的理想是:混吃等死。我发现我死不过顾城,活不过海子。顾城死的时候,他有勇气把自己在意的东西同时带走。海子也提前死了,可他活在许多人的心里。我只好寄希望于什么事故,比如我期待我偶尔乘坐的飞机失事,我搭乘的海轮沉底。那年我在上海的南浦大桥漫步的时候,我感受到了桥身的一种轻微的弹性,就渴望过坍塌。

或者当我的身体衰弱得需要别人照顾的时候,再把自己干掉。

死后的海子被我视为知心朋友。我半真半假地主张“和死人交朋友,与活人做交易”,是我觉得死人比活人可靠。国外有个家伙(忘了姓名)写过这样的一句话:“没有永远的朋友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。”在利益面前,友情像王八蛋一般脆弱,一磕即破。而且把王八蛋磕碎之后,爬出来的不一定会是一只成品的王八。对朋友“以诚相待”这一说法,是理想主义者散布的一种把人活生生地推进火坑的伎俩。在私欲面前,我曾屡遭朋友伤害,无论损人利己还是损人不利己的事情都有人做,甚至连隐私和隐痛都被朋友当笑料去传播。这些总会让人万分尴尬,乃至痛楚,导致我的情感寄托形同荒漠。海子有一年利用暑假回老家探亲,他看到家里的麦田没被及时耕种,裸露着去年的麦茬,他很光火。他是农民的儿子,他深知土地上的收成对一家农户的重要性。他的诗里数度提及麦子,乃至后来他在他的《黎明(之二)》里出现的“负伤的麦子”和在《四姐妹》中的“绝望的麦子”,也许都与那年他家被荒废的麦地有关。如今,让海子伤心过的田野已被植树造林,而我们的伤心地带却眼睁睁地沙漠化了。和死人交朋友,双方愿打愿挨,与活人交朋友,却容易被虐待;和死人做交易,一碗水端不平,与活人做交易,买卖不成仁义还在。

我给海子修墓,也因为野蛮而悲伤的海子实在让人太心疼了。他如此选择的生存方式如一堵坚硬的屏障档住了我的出路,尽管左奔右突都没找到更嚣张的理由逾越,才让我苟活至今,而且有了妻儿。每当我看到已经年满10岁的我的宝贝儿子老乐在我身边跑来跑去,这几乎是海子用他对自己的决绝额外给我的一份慰藉。虽然我与海子从未谋面,而且没有任何联系。但是海子用他的死潜在地挽救了我,我感激他。2010年清明节,我到安徽怀宁去给海子扫墓,遇到两个四川大学的学生。他们在海子墓前读海子的诗,读一页烧一页,让我很是震撼。不久前我又赶到山海关,秦皇岛诗人辛泊平陪同我走访了海子的卧轨之处,我把我带来的一本《海子的诗》和成都诗人可可西写给海子的一首《一千个海子》在铁轨间烧化之际,我有点想哭,但我最终没哭出来,甚至我还对陪同的诗友笑了一笑,当时虽然没照镜子,我能猜测出来我的笑容一定是一种苦笑。海子的身体如果活到今天,成为著名诗人中的一员,或许就像别人那样想当爷爷没人买账,又不肯装孙子,只好一边做自己的上帝,一边做金钱的奴隶。但他在死亡中获得了永生和庄重。

顺便说明的是,海子当年的诗友西川、同学刘广安、同事孙理波,弟弟查曙明,都给我的《图说海子》提供了重要线索,他们也是好人。

安琪说我“重返诗坛”我觉得语气有点重了。对于“重返”也许应该这样理解:走进来又走出去,然后再返回来。可我根本没进来过,因此就谈不上重返。90年代初我辞了公职,从黑龙江东北部的一座煤城漂进北京,当时我有两个梦想:一个是文学梦,一个是发财梦。我还以为一到北京,就能一步登天。我通过丁天认识了芒克,芒克本来是我心目中的一个很伟大的偶像,但他首先把我的文学梦给摧毁了。我在这里动用“摧毁”二字,并非是指芒克把我怎么样了,而是他的生活状态让我看到了一个著名诗人的尴尬处境。那时候他住劲松一带,每天的工作就是喝酒和玩牌,似乎比我这等闲散杂人更显颓废,这让我极度茫然。想必我的名气万一非常大了,也不可能住进宫殿,更不会有人给我大把大把的钱让我这辈子花不完。

芒克通过画笔杀出一条血路,丁天通过小说步步为营,这是后话。

我的文学梦破灭之后,就一心一意做我的发财梦,因为我和他们不同,外地人在北京,生存成本也比较高,我根本玩不起。于是我就一边打工,一边寻找商机,并学着做生意。其实十多年来,我无论穷得口袋里只剩五块钱的时候还是像今天这样终于当上万元户了,我一直没停笔,只是少了功利目的,把文字视作与自己交谈的方式,不再刻苦研习章法,只为轻松与自由,贪图那种做爱般的快感。而且基本不与别人交流,把自己封闭在角落里自言自语。我甚至没有了一鸣惊人的念头,因为我组合的那些即兴文字根本不像世界名著。

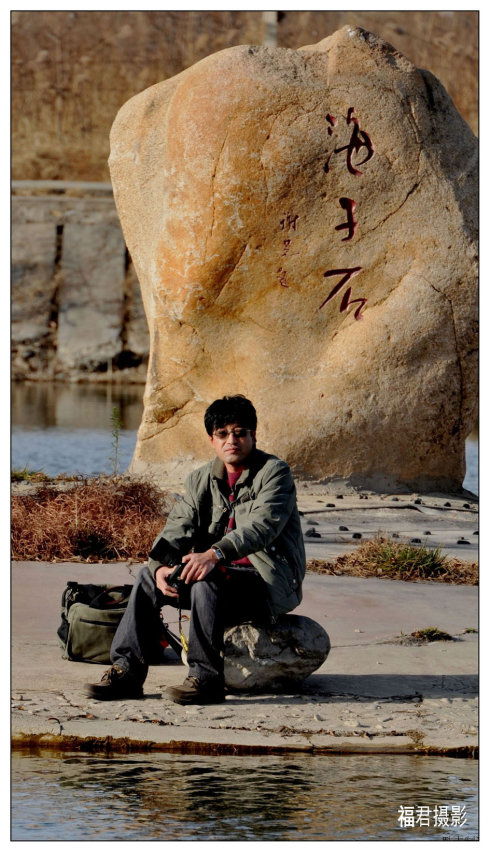

安琪如此垂青我的文字,令我颇感意外。诗歌在我眼里实在太神圣了,看似长长短短简简单单,实则妙不可言深不可测,这导致我对我的野心严重缺乏自信,亦无斗志,堕落成旁观者。我几乎对所有的诗人都充满了敬意和宽容,甚至原谅了个别让我不开心的诗人,也不在意他们根正苗红还是地富反坏,更不在意他们相貌平平或者闭月羞花,很想通过我的镜头记录他们的一种生动,这也是我目前正在补习摄影知识的主要原因。我知道自己没有做诗人的天才,可又偏爱诗歌,就想当一名诗人的服务生,于是我对写诗与作文这类活计越来越不遵守劳动纪律。我的日子过得远远不够浓厚,把遣词造句视为游戏。我相信了海子说的“远方除了遥远一无所有。”我发现我无论怎样去寻欢作乐,都不是那种无牵无挂的可以忘乎所以的快乐。于是就给自己找了一份稍微有点兴趣的工作,这份工作,就是我想把我编撰中的《图说海子》与《诗人地图》尽快完成。《诗人地图》拟分“古代卷”和“当代卷”,其实就是一部诗集。我想有机地插入相关的实景图片,例如“古代卷”将配发历代诗人的故里、故居、墓地以及他们在世间留下典故的地方。“当代卷”包括当代诗人不同时期的旧照、工作照、生活照、笔迹、书画作品,收藏品、卧室、书房、旧居、工作过的单位或学习过的学校以及交通工具等等。我的设想是以图为主,文字互补,并在书中分别附上古今诗人的评介和代表作,并把我前期写过的部分诗评纳入其中。为此,我已经准备好了交通工具和相应的粮草,我想走遍中国,一边游山玩水,一边寻访古今诗人足迹,够一本就陆续出版一本,直至魂断行军路上。

等我攒够了钱也许出版我个人的诗集,但我准备把我的诗集只印3本,一本留给自己,一本送给诗人海湄,因为只有海湄主动向我要过我的诗集。另一本想送给刘福春,他热衷于收藏诗集,他也问我要过。也许,我再加印一本送给安琪,如果安琪同意的话。人们大多忙于写自己的诗,也忙于读自己的诗,时间都很有限,我不想为难别人。

2010/11/30/卧夫制造

卧夫

卧夫

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业