在你素描的光阴里缓行

——读李娟的散文集《光阴素描》

文/水凝碧

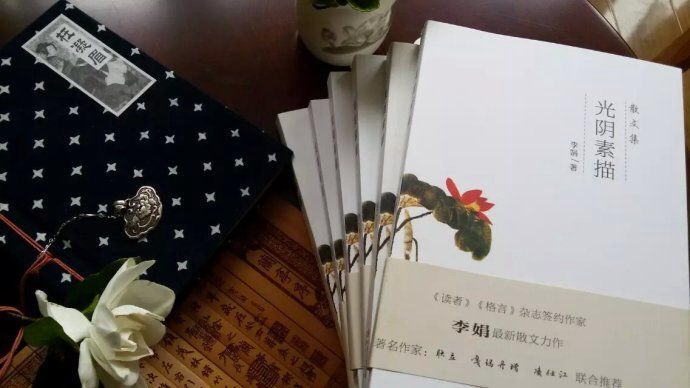

收到作家李娟的散文集《光阴素描》,恰是一个阳光洒满的午后。人还在假期中,有一本好书用以闲读,该是多么美好的事。“居汉水之畔,读书、写作。”使人仿佛看到了那条流淌在秦岭南麓的大江,一位被秦风楚韵浸染了的女子,把文字养在心里,以秦人特有的执著,在文学的田野里独行,捡拾起自然和尘世给她的所有恩赐化成文字。因而,她的散文有着水一样的质地,如诗般的清澈,如画一样的宁静。李娟的散文简洁不芜,纯粹自然、沉静从容中蕴藏着一种大气,如一幅水墨丹青,有着秋水长天的静美。

李娟散文取材广泛,其中一个重要题材“我读丹青”是对文学和绘画大师的描写,她对他们充满着敬仰。她很早就喜欢沈从文先生的作品,因此她的文字也带了沈先生的细腻和纯美,随着她的文字心也温柔的难以割舍。她读张爱玲,了解她的哀愁和悲凉。她读丰子恺,林风眠,吴冠中,米勒,好像他们就在她的左右。她的文字也因此被熏陶出了古朴淡雅的风格,文字开阔和大气。

李娟用女子特有的细腻笔触真情的抒发,之后用富有哲理和诗意的语言阐释,让你静思后由衷地赞叹她的才情和敏锐。我总觉得李娟的散文犹如一朵莲花,在泥水和冰封中积蓄力量,亭亭出水,缓缓绽放,超凡出尘的美好中带着一点点禅意。读李娟的文字,就像随着她在光阴中慢慢地行走,时而为人一个人一处景做或长或短的停留。缓缓走近,慢慢去品味。

随她《春天,去看一个人》到那座凤凰古城, 沈从文先生的故居中看见先生的《像》“沈从文先生年轻时的一帧黑白照片,一脸的干净纯粹,嘴角微微扬,眉宇间英气逼人,洒脱俊朗。”“暮年时的照片,戴着一副眼镜,儒雅、温和、慈悲。孩童般纯真的笑脸,似清水洗尘。走进他的书房,仿佛还能听见他朗朗的笑声。” “翻开沈先生写给张兆和的信‘梦里来赶我吧,我的船是黄的。尽管从梦里赶来,沿了我所画的小镇一直向西走。我想和你一同坐在船里,从船口望那一点紫色的小山。’字字如明玉,心心念念。‘梦里来赶我吧’,只有深深爱着的人,才看到什么都想到她,想和她共有一双眼睛,一双耳朵,一颗纯净的心。世间一切美好,要和她一起分享。醒着梦里都是她,才下眉头,却上心头……在水边读沈先生的书信,常常无端的惆怅和感伤,坚硬的心一瞬间柔软了,化为沱江里一泓清流。想起凤凰水边他孤单的身影,那一刻,他有了兆和女士,就有了爱,有了一位温柔的知己,就如同沐浴在人间的四月天里。”“乘上一艘木船,沿沱江顺流而下,去听涛山看望沈先生。两岸横着苍苍的翠微,吊脚楼将伶仃的脚伸进江里,水清澈的令人忧伤,湘女的歌声如燕子掠过水面。就听见沈先生轻声地低语‘三三,你若坐了一次这样的木船,文章一定可以写得好多了……’‘三三,我一个人在船上,内心无比的柔软伤感,三三,但有一个相爱的人,心里就是温暖的。’”“‘我行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。’原来,好文字不在气势磅礴的的作品里,却在云中锦书里,在人世小小的悲欢里。那里有刻骨的相思,深深的懂得,幽幽的情思,才是尘世间真切的温暖,碧玉一般泊在心里,又如一件纯棉衣衫,贴心,暖心。”(《你是我的暖》)读到这里,你是否也会在心底柔柔地说声“你是我的暖”呢?

她读米勒的《晚钟》“浓郁的伤感弥漫在他的画里,让人坚硬的心一瞬间如雨滴一般柔软。我恍然明白,宁静和悲悯具有一种神奇的力量。有些画,不在笔尖,不在画布上,在他的心里。生活的磨难没有给他的画带来多少寒意,更没有让米勒沉沦。相反,他的画着色柔和温暖,深情饱满,圣洁安详,土地和农人是他一生创作的源泉,也是他悲苦生活里永恒的春天。因为,他从没有忽视春天。不论霜严雪寒,艺术带给他的竟然都是生命的暖意。将一生沉浸在庄稼,大地中的画家,怀着一颗赤子之心。”她感慨地说“生活给予我的都是金黄的麦穗。似水流年里,所有的过往,疼痛、欢颜、善美、温暖都是沉甸甸的麦穗。我以一支笔,俯身拾起它们。因为,我决不忽视美,如同决不忽视春天。”(《决不辜负春天》)

在《人间烟火》中,我们可以看见“街头一对情侣,男孩用手臂揽着女孩纤细的腰身,甜蜜地说着笑着,一会儿,就旁若无人地在女孩脸上亲吻一下。他仿佛一只漫步山间的小鹿,口渴了,立在清清的溪水边啜一口水喝。” “菜市场里,穿花裙子的女孩子买了一把西芹,一位满头华发的老妈妈, 一个小宝宝躺在天蓝色的婴儿车里,白嫩的手臂像胖胖的莲藕一样。冬日的午后,有了一点点温暖的阳光,路边有位婆婆坐在矮凳上缝制小孩的棉衣。一针一线,皆是疼爱”。甚至是街上遇见两个女人打架,她亦能捕捉出那么一点美妙,“中年女人撕扯着年轻女子的衣服,骂不堪入耳的话。大意是年轻女子勾引了自己的老公。年轻女子顶着一头金黄的波浪,装束时髦而俗气,一边整理衣服,一边骂中年的女人,你今天回去就挨打,看你老公不打死你!中年女人一边走,一边回过头回答,我挨打我愿意,我挨打我愿意!围观的众人都笑了,这真是人生的一种悲哀。连挨打也是因为她有资格,连挨打也是因为爱。”读来,不禁让人哑然失笑。卸去白日的热闹“华灯初上的时候,在江边散步,灯影摇曳,水光潋滟。一曲《春江花月夜》,江边小路上走来一对老人,微微驼着背,手牵着手,迈着蹒跚步履,不离不弃。执子之手,与子偕老。那是人间的另一种烟火,也是最温暖的烟火吧。”

人生在世,还是那浓浓的亲情最难以割舍。 “小名是私密的名字,只有至亲至爱的人知道。”“那一声轻唤,是寂寞红尘中的一枚碧玉,是人世给你的一份温暖。”(《小名》)“生命是一本太仓促的书,来不及细细品读。光阴流转,一转身,我们成了壮年的他们,父母成了年幼的我们。人间亲情,似水流年里,都是锦上的花。不是吗?你我都来不及慢慢地等,在父母的有生之年,好好爱他们。因为两代人生命的衔接处,光阴只是窄窄的台阶啊。”(《牵手》) “时光似一位睿智的长者,他告诉我,曾经的我,永远回不去了。”(《光阴素描》)

随她穿越时光,我们看见作家路遥。“每天中午吃完两个馒头,一碗稀饭,就像丢下襁褓中的婴儿一样匆忙地赶回工作间。在准备工作的空档,用电热杯烧开水冲一杯咖啡,立刻就坐下来工作。晚饭后,要带回来两个馒头,等凌晨工作完毕上床休息之前,再烧一杯咖啡,吃下去这说不来是宵夜和早点的两个冷馒头。后来晚饭后就得多带一个馒头,因为房间里增加了一位‘客人’。作家路遥笔下的这个‘客人’,其实是一只老鼠。而这只老鼠竟成了那个孤独的世界里,作家唯一的朋友。这就是透支生命的作家写作时最为真实的写照。这样的文字,一点一滴敲打在人的心上,让每一位读者内心酸楚和感动。写作是艰苦的,与之相伴的生活更为艰苦,寂寞,孤独与寒冷。英年早逝的路遥,文字中流淌着青春的激情和人生的艰辛,饱含着对于这个冷暖人世的真切的感受,也浸透着对于生活与世界真挚的爱。我们知道真正的作家是蘸着血液写作的人。也是情愿为文字受苦的人,更是用生命写作的人。”所以我对这些文字要敬畏,用心去读,读他们的文章,懂他们的人生,对写下文字的人要怀有一种深深地崇敬。

走进她的山水文章,我们看见了《水墨徽州》“漫步宏村青石铺就的小巷,溪水自家家门前流过,有白发的婆婆在水边浣洗。阡陌小巷,鸡犬相闻,你仿佛一瞬间走进光阴皱纹里,走进几百年前的明代。”“恍惚间,看见几百年前一位红妆女子被抬进徽商世家,深深庭院里,一时间鼓乐喧天,歌舞升平。花烛摇曳,琴瑟相和,共赏春花秋月,共度天阶微凉。春宵几度后,他外出经商走了,一去经年,赚回来白花花的银子修老宅,建祠堂,铺桥修路,光耀门楣。她在老宅里默默等着,用思念和寂寂流年抗衡。‘空守云房无岁月,不知人世是何年’他一去几年,几十年。一日,他回来了,红顶商人衣锦还乡,站在厅堂里,她的发如雪,鬓如霜,他不敢上前与她相认。恍惚听见黄梅戏里婉转唱到‘少年子弟江湖老,红粉佳人两鬓斑’。似水流年里,她老了,老成木门上那只彩凤,再也飞不起来。庭院深深深几许,多么深的庭院,原来就有多么深的寂寞。徽州女人的寂寞,如小巷里的凌霄花,开了一年又一年,女人的忧愁,唯有廊前的花儿知晓。”这一幅水墨中分明也洇染着她的哀愁。

李娟用她的散文告诉我们,慢也是情趣的。“落雪之夜,围一炉红泥小火,读一本旧书,品一杯苦茶香茗。张潮说,春听鸟鸣,夏听蝉声,秋听虫声,冬听雪声。世间所有美好的声音,几乎都被他写尽了。是啊,我们有多少个秋冬,没有听见虫鸣与雪声了?落雪之夜,时光是缓慢的,用一个冬夜听雪,读书,想念一位故人。”(《慢》)

春日的阳光花洒在书封上,那朵莲花素简干净。正如李娟所说,“大凡美好而令人珍视的事,都需要慢慢等待,慢慢欣赏”。“文字有着穿透光阴,超乎寻常的力量。它引领我们,躲避俗世一切的浮躁和喧嚣,寻找到灵魂的安宁”。读着李娟的文字,在她素描的光阴里缓行,走近自然,走进大家,感悟生命里的善和真,享受内心的那份宁静和丰盈。

李娟简介:

李娟,《读者》《格言》杂志签约作家。陕西省作协会员,中国电力作协会员。居汉水之畔,文风雅洁温情,蕴含大美。曾获得第五届冰心散文奖、“孙犁文学奖”第一届散文大赛奖。

散文作品见《读者》《人民日报·海外版》《海燕》《散文选刊》《黄河文学》《散文百家》《岁月》《红豆》《朔方》《语文报·高中版》《中国艺术报》《西北电力报》等。百余篇作品并常被《读者》《意林》《格言》《视野》《品读》《青年文摘》《散文·海外版》《中学生学习报》《中外文摘》等转载。大量散文作品收录《中国精短美文精选》《中国随笔年度佳作》以及中学生阅读选本;已出版散文集《品尝时光的味道》等。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业