杨碧薇:从“小”中看东篱诗歌

图片:2016年12月摄于广东深圳 。杨碧薇摄。

一花一世界,一叶一菩提

——从“小”中看东篱诗歌

摘 要:东篱的诗歌里有一种“小”,它贯穿于其诗歌的外在结构与精神结构之中,决定着诗歌的整体面貌与气质。它推翻“大”并建立起自己的阵地,在有限性中发掘着相对意义。以“小”为重的书写策略,既与地域、审美等因素有关,又与诗人的性格、当代汉语诗语境不无勾连。

关键词:东篱;诗歌;小;镜像

小,是东篱诗歌给我的最与众不同的印象。他的诗歌亲切、干净、轻盈,鲜有长诗,常常篇幅短小,十余行内便伸展出一方人生天地;题材也小,无外乎日常生活、个人情爱;语言更“小”,使用得颇为节制,即使是处理一些重大历史题材(如唐山大地震),也尽量避免选择大词。而诗歌中的“小镇”“小村”“小人儿”“小坤车”等,更是俯拾即是。

“小”的出现及诗人对它的反复揉捏,绝不只是无意的现象。在“小”的背后,有一套完整的美学支撑,而诗人对这套美学机制的选择,则委身于诗学观念与人生观念之间。正如他的诗集名字“秘密之城”所示,这些“小”诗,就像一条条纵横交错的小巷,在他的诗歌迷宫中密密麻麻地蜿蜒。这里有着另外的秘密,另外的天地。

一、“小”词:手握兵权的精灵

东篱的诗歌里,与“小”有关的词总是在乐此不疲地闪亮登场。它们弹跳于平实温顺的诗句之间,在一个个短暂的抒情片断中,扮演着或妙趣横生、或画龙点睛、或点墨成香的精灵;它们积极踊跃、见缝插针,一遍又一遍地强化着自身的形象,生怕短暂的退场,就会被舞台所遗忘。这些和“小”有关的词主要有以下几类:

一、空间类。如“小村”(“小村的原野,白茫茫一片”、“像晨曦中的小村,宁静、幽远”《年关纪事》)[1]、“小镇”(“我愿意将整座小镇/都看做是阳光的孩子”《小镇的阳光》[2]、“从一座小镇出发,四五十公里”《夜读》[3])、“小巷”(“当我有意或偶然再次经过那条小巷”《陌生人》)[4]、“小院”(“你在小院晒被/而涛声遥远”《阳光之城》)[5]。

东篱对小场域、小空间的偏爱,还出现在一些不含“小”字却直指“小”的诗句里。如“在十三平米的水泥笼子/来回走动”(《风雨夜怀人》)[6]、“余下的时光,就交给这片水域吧”(《南湖写意·晚居》)[7]、“屋子有些灰暗”(《女诗人画像·心不在焉》)[8]、“一种混沌的白,让一个人的屋子”(《大雪无痕》)[9]、“我选择一棵老槐树下小憩”(《寻芳》)[10]。这些地理空间贯穿了东篱整体的诗歌创作,带有很强的个人印记。从油葫芦泊到唐山,他经历了空间位置上的改变,他走进了城市,“身居闹市,看惯了繁华,听惯了喧闹”(杨立元语),但其生活环境始终与政治中心、文化中心有着明显的距离。对故乡的眷恋、对都市的反省构成了其诗歌地理空间的双向维度,在其间,具有向内性、收束性与封闭性的小村、小镇、小城、小巷、小院以调和的姿态出现,它们既是诗人对过去生活的回忆,又承载起诗人对现时生活的某种抵抗。

二,人物类。东篱的诗歌里常常写到孩子,他将孩子放在“被看”的位置,以成人的视角去观察他们。而当代诗歌整体上是侧重于成人世界,“孩子”形象普遍缺席。东篱的诗歌刚好填补了这样一个空白。在成人世界里,他转身看见了“身后的孩子们,是轰隆隆奔跑的鹅卵”(《雨中山叶口》)[11]。在《南湖写意》的第一首《游园》中,东篱观察到的孩子是“骑在大人肩上/舔糖葫芦的”[12];在《复活(组诗)》中,《最后的笑脸》《废墟旁的书包》都是写给在汶川地震中罹难的孩子,他的描述非常细致,写到“一颗颗小拳头状的红星在黑暗中闪”,写到“光着的/小脚板们”[13];《集市》一诗中,东篱看到的集市上有“阳光中一个脏兮兮的小乞丐”[14],他还听到小乞丐那“尖细的‘谢谢’声”[15]……

他还喜欢用“孩子/小”来比喻其他事物及成人。如“偶见的野菜/有穷人家孩子的脏和单薄”(《寻芳》)[16]、“阳光是个莽撞的孩子”(《九月诗抄·秋风》)[17]、“像个赖皮的孩子/跌倒了,不愿再爬起”(《片刻欢愉》)[18]、“送鹤到村口,她哭了,仿佛远行的是她心爱的孩子”(《信仰》)[19]、“那如新生儿般/茸茸的/粉嫩的”(《公平的春天》)[20]、“小诗人死后享受了一次大诗人的礼遇”(《诗人之死》)[21]、“那个戴眼镜的小个子书生”(《情人》)[22]。在这些比喻里,作为喻体同时也作为能指的“小”,是代表着纯净、美好与弱小的。

再来说人名。东篱的诗歌中出现了一些人物,这些人物的名字基本都以“小”字开头:小西、小北、小东、小红、小丽、小莲、小兰、小宽……好像除了“小”,东篱不愿再使用其他的命名方式。而“小”的重复使用,使这一系列人物具有了某种类型化、同质性特征。他们都是平凡的、弱小的,放在人海里极易消失的,面对命运力不从心的。

特别是在写女性时,东篱注重突出她们的“小”,如“红豆小嘴的佳人”(《江湖》)、“天地空濛。一个小脚女人/无端地撵着一个凄然的路人”(《雨中怀人》)[23]。他先是观察到女性身体的“小”,这种“小”随之辐射到性别角色上,带动性别化特征,也有某种群像化特征。总之,无论是写男性还是女性,这种对人物群像的“小”的刻画,都强化了他们弱小、需要保护、引人爱怜的特质。而诗人的善良、悲悯、对人的个体及人类本身的尊重,正是在这些细节里一点点晕染开。

三,自然意象类。面对大自然,东篱像一名别具匠心的园艺师,用一支可削、可圈、可点、可塑的笔,将自然景观变成一个微缩的园林。小草,是他笔下常见的自然意象,它总是与诗人的乡土情结有着千丝万缕的勾连:“大地上的小草/刚露头不久,嫩黄的身子骨还需风雨的吹打”(《寻芳》)[24]、“你门前的小草/青了又黄,黄了又青”(《关于父亲的两种叙述方式》)[25]。除了小草,他还写小花,“因一朵无名的小花,我爱上了整个春天”(《仿生学》)[26]、“一见略显孤苦的小野花”(《唐山风物·秋风还乡河》)[27]。他写的紫玉兰有着“冻紫的丹顶鹤式小嘴”(《紫玉兰》)[28];他把秋菊比作村妮(“站在阳光下/她就是个村妮”)[29],把山丹丹比作山妮(“这些涉世不深的山妮”《为教场沟而作》)[30];他写“这座城市唯一的小山丘”、“旁边是一盆盆摇曳的小黄菊”(《九月》)[31]……

除植物外,他诗里的小禽、小鸟、虫豸也不胜枚举。在仿若细密画的《画瓶》里,他写到“放下那些轻灵的小禽”、“小禽回到天空,牡丹回到神农”(《画瓶》)[32]。他写“希望我这样做,不会引起小鸟们的反感”(《接近春天的方式》)[33]、“小鸟像忠诚的小狗一样,颠颠地跟着”(《鸟鸣》)[34]、“给衣兜里探出小嘴的鸟喂虫子”(《论自由》)[35]、“芦苇是自由的,粘着小鸟的体温”(《自由的睡眠》)[36]。他写“三轮车夫如虫豸一般”(《小镇的阳光》)[37]、“承载万物的大地,漠视奔涌的虫豸”(《诗人之死》)[38]、“有蜇虫始振”(《生日之歌》)[39]、“我把自己涂成一条泥鳅”(《减法》)[40]……尽管有人认为东篱的诗有“北方大平原的性格”(徐敬亚),他对平原、大地的书写也构成了一种地域标签,但鲜有人发现东篱置身于这“大”的环境下却坚持探索、发现那些微小的景物。在这一点上,我倒更认为他的诗歌在自然的营造上,“呈现出经过微缩之后的效果”[41],在某种程度上,它们比微缩园林更小,甚至是如盆景般精致。

四,物事类。生活中,东篱也偏爱“小”的事物。他不仅将自然景观微缩了,还把日常生活也浓缩进一个城堡模型里,这里的所有事物都是那么小巧有致,与城堡的规模是相匹配的。如“再用小的铁锹刨个坑”(《非典时期的爱情》)[42]、“你骑着小坤车,紧随其后”(《在雨中》)[43]、“父亲,我想买一个铅笔盒,两毛钱”(《关于父亲的两种叙述方式》)[44]、“烤白薯。煎饼。兰州拉面。沈阳花卷”(《漂》)[45]。越是“小”,在东篱的诗歌里就越被尊重,它们被突出并放大了,像是用大光圈锁定了一个人像面部特写,更像是用微距来发现那些隐藏在日常视线里的细小的绒毛与颗粒。层层叠叠的“小”,在如切如磋、如琢如磨的情绪里缓慢地熬煮着,诞生出一种只有在慢时光里才会氤氲开来的味道,醇香、细滑,给舌尖留下一种不可替代的记忆。

柏克(Edmund Burke)认为,“能够引生可爱感的优美意象在‘量’上有一个共同的特点,那就是‘小’,并且从语义学角度,将可爱的对象与‘小’这个词关联起来”。[46]。他进一步说明:“在大多数语言里,爱的对象都是用小词来称呼的。……在希腊文里,cov和其他的小词尾,差不多总是被用作表示爱情和温柔的词尾。这些小词尾通常被希腊人加在他们用友好和亲昵的措词来谈到的那些人的名字后面。罗马人……也自然而然不知不觉地在同样情况下使用小词。古时在英语里,小词ling是加在作为爱的对象的人和东西的名字之后的。某些名词我们还一直保留着,如“亲爱的”(darling或“小爱人”little dear)和少数其他的名词。但是直到目前在日常谈话里,通常在我们所爱的每个东西上加上爱称little(小);法国人和意大利人使用这些爱称的小词甚至比我们还多。在除了我们人类以外的动物中间,我们倾向于喜爱小动物,如小鸟和某几种小兽。……因此如果注意到它们的量,那末美的对象比较地说是小的。”[47]由此,我们不难解释在东篱这些优美的诗作中为何总闪烁着星星一样动人的“小”。小,充满了爱意,将令人惊叹而又心存敬畏的美牵到人间,让美变得可观、可触、可感、有着光泽与温度。

以上提到的都是名词。在动作方面,东篱也常常用“小”来修饰动词。毫无疑问,东篱的诗歌,整体的气息是平稳的,如同端坐在大地上的一泊碧水,没有大弧度的波澜,更没有上天入地的奔腾海啸。而他诗歌里的动作,正是与整体的气息一脉相承,偶尔划动一两下,也像是静水微澜,缓慢、安静、细琐、不使力。

关于睡,他写道:“我不把酒言欢,只要小睡静养”(《生日之歌》)[48]、“午后小睡。梦中有雨人出现”(《雨天书》)[49]、“草地浩荡。而睡眠微小”(《春眠》)[50]。关于喝酒,他又写:“小饮可御寒”(《古城行》)[51]、“那就小酌几杯/小酌乃人生一大快事”(《清明与父亲对饮》)[52];关于发声,他写“有些人在小声念着”(《一座城市的碑影·抗震纪念碑在这一天会不会暗下来》)[53]。关于休憩,他写“我选择一棵老槐树下小憩”(《寻芳》)[54]、“在短暂的小憩后/开始猫腰往前拱”(《小镇的阳光》)[55]。此外,还有“我在小儿辫梢系柏叶”(《清明仿古》)[56]、“我多么想轻轻按一下删除键”(《在雨中》)[57]等,都可见其动作的舒缓、轻柔——他不是不能使力,而是不愿使力;因为热爱,因为执念,他手下的力道似乎力图应证“轻为积极,重为消极”[58]。用“小”来修饰动作,明显地改变了动作的性状:动作发生的时间被缩短了,它们成为短暂的一瞬,迅捷得让人眨眼之间仿佛就要错过;动作的强度被削弱了,它们可能出现的硬朗的线条,在发生之初就被扭得纤细、圆润;动作的美感被提亮了,就像在平淡的山水中,柔软的毫尖悄然点下一点红。有了“小”,这些动作与诗歌整体更加协调,它们像是小三和弦里那些轻巧的根音,决定了每个和弦的情绪、色彩与性质。

而所有的“小”词,则像手握诗歌兵权的小精灵,它们遍布于这一方诗歌疆土的缝隙中,虽“小”却底气十足地运筹帷幄。每一时刻,它们都在诱导着叙述者行动的总方向,并提示叙述者如何进行下一步的抒情与议论。兵权精灵还布下了阵列,安排好了行路的方向,挖好了必备的沟壑,打通了需要疏通的水道,让诗歌的行进不至于偏离它们权力的轨道。

东篱,1966年生于河北丰南。中国作家协会会员,鲁迅文学院第十四届中青年作家高级研讨班学员,河北文学院第十一届合同制作家,河北青年诗人学会副会长,河北省作协诗歌艺委会副主任,唐山市作协常务副主席。获第五届全国煤矿文学乌金奖、2007~2008年度阳光文学奖、第三届中国最佳诗歌编辑奖、首届河北诗人奖、第十届滇池文学奖、第四届中国红高粱诗歌奖。出版诗集《从午后抵达》《秘密之城》《唐山记》。

二、作为“小”的虚假镜像的“大”

根据以上的基本判断,“小”已掌握了东篱诗歌的兵权,它具有绝对的统治地位。但这并不代表“大”作为一种异议的声音,就完全绝迹于东篱的诗歌里。相反,他的诗里除了“小”,还有许多与“大”有关的词。乍一看,这些词的出现,弥补了因“小”而造成的视野单一化,也势必对“小”的绝对权力造成威胁。实际上真是这样吗?带有“大”的词,在东篱的诗歌里究竟是怎样的存在?

“大”也可以作为书写的主体,让“小”附属于“大”,成为“大”的华美礼服上那一圈花边。这样的例子数不胜数,在宏大叙事的文学里,不管从哪方面来说,“小”都是“大”的奴隶。但东篱显然对“大”并不看好,他一定是更倾向于修马克(E.F.Schumacher)的“小即是美”(Small is Beautiful)的。在他的笔下,“大”对“小”心悦诚服,将自己的话语权力拱手交给了“小”。因此,“大”在诗歌里蜻蜓点水般的现身,不过是为了论证已登上王者宝座的“小”有多么可贵——“大”,成为这个诗歌王国里的边缘了,它彻彻底底沦为了一个参照物,一个配角。

与“小”一样,东篱诗中含有“大”的词也可以大致归类。尽管稍一用心,就会发现许多词不过是空挂着一个“大”作为前缀,在真正的“大”队伍中“滥竽充数”。东篱喜欢用“大”来修饰量词:“今年咱家的高粱满满一大缸”(《写给佝偻背的母亲》)[59]、“地上就落了满满的一大片”(《你总会有这样的时候》)[60]、“夜又黑了一大截儿”(《夜行车》)[61];他也用“大”来修饰名词,如“一直梦想将你家的大房子卖掉”(《无题·之三》)[62]。或者,他直接使用含有“大”字的形容词,如“人间这座巨大的垃圾场”(《谷雨日》)[63]、“巨大的黑暗”(《复活·废墟旁的书包》)[64]、“膨化功能强大”(《我的正剧》)[65]、“两只硕大的翅膀”(《受虐狂》)[66]等。

而最常出现的“大”,莫过于“大地”。正如霍俊明所说,“东篱的诗有一部分是对乡村记忆的反复呈现”[67],在这样的反复中,作为乡土经验中最基本的元素,“大地”是不可或缺的意象,它也在反复:“承载一切而无言的是大地”(《南湖写意·落日》)[68]、“大地上蹲着几个土丘”(《减法》)[69]、“尘埃紧紧抓着大地”(《记梦》)[70]、“大地运载完黄金”(《午后小睡醒来,独坐怀人》)[71]、“让阳光直射空荡荡的大地”(《说,或者不说》)[72]、“在大地的睡眠中”(《满世界的棉花白》)[73]、“大地一片寂静”(《夜读》)[74]、“像九曲河,切开大地”(《天上草原》)[75]……东篱对“大地”的书写是如此自然而然,也如此频繁,频繁得似乎让他快忘了,这个含有“大”字的词对他诗歌整体上的“小”会不会有什么伤害。但显而易见,如果将“大地”放回具体语境中,就会发现它仅仅只是诗歌背景的一个因子,并不作为被观看、被表现的主体。在这些诗歌里,东篱真正关心的,是大地上的小生灵,是某个一闪而过的细节,是站立在大地上却无处皈依的那个孤独的“人”——整个世界都是从他的内心生发而出的,他的情绪、感受、观念,才是站在诗歌背后的真正的主人。

刚才已谈到,“大”的合法性被“小”取消了,“大”的不再具有特权,成为游移在“小”的世界边缘上的零余者,而它的存在价值不过是为了证明“小”的合理与正确。那“大”又是怎样出现的呢?它的实质是什么?在我看来,它不过是“小”的某个变异的镜像。仿佛“小”拥有一面有放大功能的哈哈镜,它将自身摆在镜子前,让镜子替自己折射出一个个体积庞大的虚假镜像,这些镜像就是“大”。东篱诗歌里关于大小的真正逻辑便是:没有“小”,就不会有“大”。“小”,这绝对的君主,正站在舞台中央,顶上的灯光打出它的无数虚假的放大的镜像,这些镜像围绕着它,而它是唯一的真实。

试看一例:“我喜欢大雪天,怀想一个人”(《泥瓦匠之歌》)[76],如果只读前半句,读者会误认为雪天是整首诗描写的重点,但后半句马上一转,“怀想一个人”。原来作者喜欢的并非大雪天,而是在这样的天气里怀想一个人。于是,这一句之后的整体行进,都围绕着“怀想”而展开,“大雪天”只是一个铺垫。如果这还不能说明问题的话,那么《大海》、《祖国》《江湖》等,更能体现出“小”与“大”在东篱诗歌里的实质关系:

大海

“一直羡慕大海有纳百川的胸怀

而自己却生就一副鸡肠小肚

小到只开一种花,名卡萨布兰卡

小到只结一种果,名庵波罗果

小到只容纳一个人

在其间,日夜呼吸和穿梭

你有叹息,我即疼痛

我有蜜饯,供你品尝

腹心结石,请容我用余生

在一日三餐中,独自消化”[77]

从第一句到第二句,我们看到的是一个迅速收缩的过程。从海纳百川到鸡肠小肚,诗人仅仅用两句话便完成了大小之间的转化,将对“大”的赞美挪移到对“小”的辩证上。而接下来的几句,无非都是这种辩证的详细展开,并且它们只与“小”有关,再也不关“大”的什么事。在这样一个结构里,“大”起到一个抛砖引玉的作用,它引出了“小”,随后就沦为“小”的镜像,反衬“小”,以自身的错误来证明“小”的正确。诗到末尾,诗人坚持“小”的立场清晰凸显。

再看《祖国》:

“请允许我先拒绝一些什么

允许我把你具体到家乡的

一座山,一条河,一片森林,一寸土地

具体到我的油葫芦泊和父母亲

请允许我在天朗气清之日或月黑风高之夜

读一读《论语》、屈子、李白、苏东坡

允许一介小民有他内心的家国天下

并希望它们永世合安”[78]

开篇第一句,诗人就使用祈使口气,“请允许我先拒绝一些什么”。接下来,“祖国”被具体化,具体到家乡的“一座山,一条河,一片森林,一寸土地/具体到我的油葫芦泊和父母亲”。“祖国”这一包含政治向度的大词被解构了,它被不断分解、细化,越缩越小,重新赋形并定义,成为诗人所熟悉的故乡和亲人,变得可知可感了。“小”用它奇妙的能力,揭穿了“大”的空虚,还原了事物的本质,并赋予其肉体。“小”在让这世界变得具象,变得充沛而生机。诗的末尾,诗人呼唤“允许一介小民有他内心的家国天下”,将“大”囊括于“小”之中。“小”才是诗人要表达的重点!

这些诗让我想到雷平阳的一个句子,“这逐渐缩小的过程”(《亲人》)[79]。在由大到小的结构中,随着焦点的推移与重新定位,东篱完成了自己对事物的认知:预设一个或虚假或立不住脚跟的“大”,然后通过罗列一系列的“小”现象与“大”进行对比,在这个过程中不断地让“大”的合理性四散飞逸、蒸发;最终越写越小,并在诗歌末尾,明确地表述出自己的志愿:拒绝“大”,坚持“小”。这与那种先小后大、先抑后扬、先缩后张的结构刚好是相反的。

由于结构策略是先大后小,东篱的诗歌在气韵上也有越来越轻之感,收尾处轻如浮光掠影,而光影之间,明晰起来的却是意境。如《谷雨日》,以“暮春之雨,清洗着自然万物/和人间这座巨大的垃圾场”起头,写到最后,“巨大的垃圾场”已经退场了,“我”的愿望浮出——却不过是简单的“柄有时光之暖,铲有岁月之冷”[80]。是的,垃圾场难以被消灭,但爱还会生长,此刻“正宜缱绻,一刻千金”,我们回到爱中彼此挥霍与使用,就能避免“过早沦陷于垃圾之途,过早奔赴黄泉路上的奈何桥”[81]。而气韵之“轻”,并不等同于“弱”,后者是涣散的,前者却拥有凝聚性和质感。敬文东评价说:“东篱的诗,追求的是轻盈,轻盈到了不愿意伤及任何事物的皮肤”[82]。不愿伤及任何事物的皮肤,似乎是在暗示我们,东篱的“轻”有一种悬浮感,也有一种内在的悲悯。它所环绕着的,正是爱的诉求。因此,敬文东又说:“这很可能来自他对这个世界怀有的绝望感和深深的爱意。”[83]

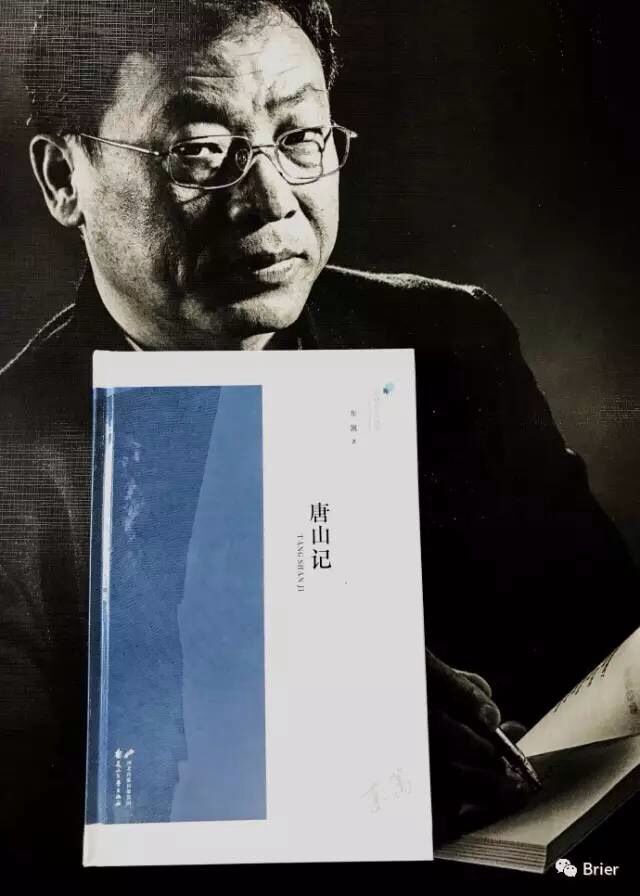

东篱最新诗集《唐山记》

三、对“小”的追求——有限性中的相对意义

从以上评析中可见,东篱在诗歌中对“小”的偏爱,已不仅仅是对某些小词的拿捏与收放,亦不仅仅是对短小格局的打造与经营。在对“小”的一次次使用与打磨中,东篱的美学追求和个人经验都找到了可靠的落脚点。

首先,“小”,仍然在“都市/乡村”的二元结构中扮演着一个价值引导的角色。东篱的诗歌有写城市的,也有写乡村的,乍一看,这两类诗歌并无多少联系,其实隐形的二元对立仍然存在。他那些写城市的诗歌,虽然不像别人的一些都市题材作品那样具有强烈的批判性,表面上似乎是中立的,但也并没有新感觉派那种靠拢、礼赞都市的倾向性。而他的诗歌中最能打动人心的,还是那些关于乡村的篇章。东篱对乡土生活有感情,以“油葫芦泊”为题材的一系列诗歌,灌注了他深挚的情感,“从诗中我们可以看到诗人浓烈的家园意识和恋乡情结”。[84]

将“油葫芦泊”放到地图中,它小得不见踪影,但在东篱的诗歌里,它却是最基本也最重要的地理概念。这是东篱成长的地方,他在访谈里提到:“反正知道它是座水库就行了。但我喜欢‘油葫芦泊’这个名字。”[85]因为它太小,太不起眼,连名字也正逐渐被人遗忘:“这个称呼除当地管村志或乡志的一些人,恐怕再无人知晓。”[86]油葫芦泊的命运,放在发展中的中国来看,并不是特例。有多少小地方、小村镇、小湖泊,都在被匆忙生活的人们逐渐淡忘。有的,随着地名的更迭,更是难免被历史抛弃。但身为诗人,东篱在快捷的生活中似乎走得慢了一步,对旧事物的感情驱使他铭记并书写。他对油葫芦泊有着深厚的感情:“这是我一生的记忆和记忆的源泉,是我灵魂扎根的地方、精神的来源地和写作的根据地。”[87]油葫芦泊是他诗歌的源泉,而诗歌内在的使命感也驱使着他为这样一个名不经传的小地方“立传”,使它通过文字得以被记录、被保留。这样的地域书写姿态,正如孟醒石所说:“东篱所处的环境奠定了他写作的基础。”[88]而霍俊明则归纳为:“当‘油葫芦泊’在诗人情感过滤、知性整合以及更为宽远的地缘文化上不断在诗歌中加重和反复叠加、呈现的时候,诗人对事物和存在的命名和发现能力就被凸现出来,而‘油葫芦泊’……已经成为中国诗歌地理版图上地标性的象征和不断生发、创设的文学域场和诗学空间。”[89]

油葫芦泊,成就了东篱诗歌的地域性,也收束了其诗歌的空间,使其变“小”。另一个与油葫芦泊具有性质上的同构性的,是作为城市的唐山。“东篱的乡愁则经历了从‘油葫芦泊’这个具体所指到‘唐山’这个模糊的所在的历程,在这两个地名之间构筑了属于他自己的诗歌地理版图。”[90]大学毕业后,东篱被分配到开滦赵各庄矿工作,后又辗转回到唐山,他的简介上说“东篱,世居唐山,专业办报,业余写诗”[91]。唐山成了他地域书写的另一极,桫椤认为,适合东篱的标签有很多,“但有两个是不可忽略的,一个是油葫芦泊,一个是唐山。”[92]

有关大地震的回忆、地震的创伤与反思,是东篱唐山系列诗歌中的重头戏。他说:“唐山是座重伤的城。”唐山大地震发生那年,东篱仅仅十岁,“虽然我的家人都幸免于难……但242769个死难者中有我的左邻右舍,有我光着屁股一起玩泥巴的伙伴”[93]。作为地震的亲历者,东篱对灾难有切身的体验,但对于诗人来说,仅仅有体验不够的,他必须具有一种诗人的能力——也即保持记忆的能力、深刻的反思能力及超越常人的悲悯之心。他必须让自己不远离这种灾难又跳出灾难的限制,以更高的眼光来看待灾难,拒绝套路,为人性、为诗歌提供不一样的东西。

东篱做到了。他的方法,就是将大地震这类的历史大事件进行整体的“缩小”,遮盖其中被大众熟知的部分及普遍性情感,突出某些不被重视的、个体性的体验。但东篱并没有到此为止,他还做了最后的一步:将这些体验放在一个小小的放大镜下,在诗歌的结尾,制造一种“以小见大”的效果。在写于唐山大地震三十周年的《准备》中,东篱写到政府、亲历者、外围都开始为地震纪念活动吵吵嚷嚷地做准备,写完这些“大”厚,他笔锋一转,“作为劫后余生者,我想我没什么可准备的”,“如果非要让我准备什么,我更愿意是忽略/所带来的内心永世的平静和安宁”(《准备》)[94]。诗歌从外到内,从客体到主体,一下子缩小了。对地震的纪念最终回归到个体对平静生活的追求。但诗歌并没有“小”到此处为止,因为我们还会陷入沉思:为什么灾难会促使我们渴望长治久安的生活?

同样的结构,还贯穿于其他关于唐山地震的诗歌中。如《地震罹难者纪念墙》、《家园——在唐山地震遗址公园》、《黄昏——在唐山大地震遗址前》。它们都从外界对地震的普遍认识写到自己,“我一次次地来/不为凭吊,不为对饮/面面相觑而已”、“而我多年来一次次故地重历/仿佛是为了寻找我自己”。人类的大灾难与人的个体,通过一条“小”的通道,走到了一起,凑在一面放大镜下互相参照,窥见对方隐秘的部分,并以此不断检验自身,在这个过程里,“小”获得了另外的意义。而东篱笔下的唐山,也不再只是一座城、一座灾难之城,它的过去与现在、地震冠以它的片面性标签,已足以促使一个个体的人对自身命运、价值观念进行思索与检阅,并探求其中的奥秘。以这个角度来看,我们似乎能找到一把钥匙,去打开隐蔽的门,发现唐山与“秘密之城”(东篱诗集名字)的关系。

“大”是“崇高”的化身,它有高亢激昂的情绪,它强烈、明艳,所爆发出的每一片火焰,都带有冲击力与危险性,可燃烧整个原野;而“小”更接近“优美”,它不做大海,而是像涓涓细流般,虽没有大海的波澜壮阔,却从不间断,持久、忍耐、淡雅、轻快,充满了和谐音。

“小”是一种认知。它使人认识到个体的局限性,并在处理飞快发展的生活时,仍保有清醒的视角和踏实的态度。所谓认识到个体的局限性,首先就是承认自己的失败,“失败的宿命正是诗人的使命”[95]。《受虐狂》中的形象,仿佛就是诗人自身的写照:“这些浮云,这些粪土/这些可怜虫。”[96]这个失败者继续倾诉道:“我有不可言说的沮丧”(《泥瓦匠之歌》)[97]、“我的文字,不能还原我心中的爱”(《心中之诗》)[98]、“有时候,感觉自己/就是一只蜣螂虫”(《理想》)[99]、“他的眼里,有做爱后的动物感伤/和落寞”(《记梦》)[100]、“但在他们眼里,我肯定是无用之人”(《寻芳》)[101]……最终,他承认“我一事无成,并在衰老中爱上了时光本身”(《午后小睡醒来,独坐怀人》)[102]。其次,是坦然接受现状,不去高攀、不去过分追求、不去妄想虚幻的童话王国;面对可知的“小”,诚恳、踏实、本分地过好生活的每一天。

其实,这样的“小”,正是一种智慧。它是诗人走过了数十载岁月后孕育出的思想结晶。既然这个世界有太多的东西难以理解,也在个人能力范围之外,那么,还不如毅然地选择沉默转身,以退为稳,把握此生,珍惜自己的园地。“知者不惑”“君子无所争”,这是一种儒家式的人生智慧,中庸而平和。东篱说“一直梦想将你家的大房子卖掉……我要干净地将你带走”(《无题·之三》)[103],他不需要“大”,却祈祷“请给我最小的自由”(《无题·之八》)[104]。这种祈使式口吻,直指对“小”的需求,在《大海》《祖国》等诗里也频频出现。在对“大”的抛弃与对“小”的追求中,诗人逐渐明心见性,把握住有限之物,使之通透敞亮;而那些不可把握之物,他看透但不说透,看透亦难得糊涂。

这种儒家智慧指导了东篱的人生,也左右着他的诗歌观念及诗艺手法。他的写作,不绕进“现代性”的密林,不追求玄虚的技巧,更不去触及难以把握的“大”。他的写作更接近于钻石切割,缓慢、不讨巧、执着。一首诗在他手中,如米粒大的钻石毛胚,他细致地切割它,并对每一个截面都进行耐心的打磨与抛光,让它们小而璀璨。生活中的普通片断,就是钻石的毛胚;而他于其中的独到发现、由此而被抓住的瞬间诗意,便是一个个切割面,他用自己的切割术打造毛胚:“大自然有删繁就简之力/我有躲清静之心”(《唐山风物·南湖晚秋》)。[105]

他的切割术,第一点就是节制情感。“在写作中,情感同样需要节制。好的抒情诗应当是朴素、沉静、内敛的。”[106],他的节制循序渐进,在《富有者》中,他先是渴望着“泼妇般大喊大叫的搓棉扯絮”,但诗歌结束时,“大”的渴望还是让位于“小”的心愿,他用祈使式语气说“让我足不出户,就拥有满地的碎银”[107]。第二点,在语言的使用上,他也删繁就简,排拒大词,并让日常语言入诗,力求简短、精准:“在语言上力求朴素、准确,说人话,不说唬人吓人的鬼话和神话。”[108]正因如此,他的不少诗以口语为载体,如《跟梅子有关》《母亲说,下雪了》《你也许比那个歌者更寂寞》《活在唐山》等。他在这些诗歌中操练着自己的目标——好的诗歌应该是“很直接的,简单而富有内涵”[109]。因此,他的诗歌平易、畅达,“一切都是朴素自然的呈现”(东篱语),让人一目了然。第三点,诗歌的结构也受这种观念的影响。东篱的每一首诗,都有一个清晰可循的结构,它以一条一气呵成的主脉的形式表现出来,抒情的通畅保证了这条脉络的稳定与连贯,我们看不到断裂甚至是转折的迹象。因此,在结构上,东篱的诗歌是整饬的,有着“小”的优美和古典的和谐。

不过,局限性也正攀附于优点的反面。新的问题出现了:无论是技巧层面,还是本体论层面,这些诗歌的含混性(ambiguity)都被削弱了;由于要求诗歌的直接与畅达,直抒胸臆的抒情方式便将隐喻逼到了逼仄的角落,而现代诗歌的技巧之一就是“重新发现隐喻并且充分运用隐喻”[110]。因此,东篱的诗歌显得不那么“现代”,我们很难看到“方向丧失、通常物消解、秩序瓦解、内在统一性消失、碎片化倾向、可颠倒性、排列风格、去诗意化的诗歌、摧毁性闪电、切割性图像、粗暴的突兀、脱节、散焦观看法、间离化……”[111]。当然,从某种意义上说,任何一首诗歌都是片面的,我们不能苛求一首诗囊括了所有的观念、写法,展示出世界万千。用一种要求去规定所有的诗歌,这是愚蠢的做法,只有放宽限定,才会发现更多的好诗作。也许,诗歌的这一规律正如人生,一方面有着逃避不了的有限性,另一方面,有限中又蕴含着必然的点滴之美。正是这些小小的美,带给我们相对的意义。

所谓“一花一世界,一叶一菩提”,回到文章开篇的比喻,如果说东篱的诗歌是一座“秘密之城”,那么“小”,正是这座小城里纵横交错的巷子。它们蜿蜒在大街之外,打通了城市的经脉,保证城市的呼吸畅通。对这座城市的正常运转,它们有着不可代替的意义。

“小”塑造了这座城市的气质。“小”的灵魂游走于这座城市,让一种精致之美浮现在城市的面孔上。但这还不是“小”的根本作用。“小”的关键性在于:它有穿针引线的功能,它缝缀起了语言的布料,让这些零散的布块在它的针脚下连结起来。在这样一个语言碎片化的时代,诗歌的语言甚至诗歌的伦理也面临着前所未有的强力挤压与破坏,正因有了“小”的穿连,这种类型的诗歌才能以整体性的面貌呈现于我们面前,承续起前人的乡土经验、抒情方式,并在这个基础上挖掘出更适应于今日语境的表达道路。在我们对它的印象里,必然包含一种对当代汉语诗歌的认识。“即使在最微不足道的东西中也包含着无限的可能性”[112],我们的视角,将决定我们怎样去认识“小”的缝缀法,以及它背后更深层的书写动机。而这种书写动机及其结果,在当代汉语诗的语境里,既生发于诗人的个人特质,又绝不是孤立的现象。

参考文献

[1]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011.

[2]杨立元.深厚的“油葫芦泊”情结——解析东篱诗的根脉[J].东篱新浪博客,2011,8.

[3]东篱新浪博客.

[4]张桃洲.地域写作的极致与囿限[A].语词的探险:中国新诗的文本与现实[M].社会科学文献出版社,2012.

[5]孙秀昌.优美与可爱——一种对西方美学中优美与可爱之关联的探讨[J].河北师范大学学报,2010,9.

[6][英]柏克.关于崇高与美的观念的根源的哲学探讨[A].古典文艺理论译丛(第五册)[M].北京:人民文学出版社,1963.

[7][法]米兰•昆德拉.不能承受的生命之轻[M].许钧译.上海译文出版社,2010年8月.

[8]霍俊明.从午后抵达的斑驳光线与沉潜面影——东篱诗歌小读[J].诗刊,2008年2月.

[9]雷平阳.山水课——雷平阳集1996~2014[M].作家出版社,2015.

[10]敬文东.艺术与垃圾[M].

[11]敬文东.绝望和爱,失败,心境之轻[A].东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011.

[12]东篱、霍俊明.“我来时,秋风已先期抵达这里”——东篱访谈录[J].滇池,2014,5.

[13]桫椤、东篱.诗歌是打通灵魂和世界间的通道——桫椤对话东篱[J].东篱新浪博客,2016,1.

[14]醒石.书生意气——东篱诗歌刍议[J].诗刊,2008,2.

[15]桫椤.从救赎美学到现实关怀——首届河北诗人奖获得者李南、东篱双人评[J].诗选刊,2012,6.

[16]赵毅衡编选.“新批评”文集[C].北京:中国社会科学出版社,1988.

[17][德]胡戈•弗里德里希.现代诗歌的结构[M].李双志译.译林出版社,2010.

[18][德]汉斯•昆、瓦尔特•延斯.诗与宗教[M].李永平译.生活•读书•新知三联书店,2005.

[19]卢桢.“在春风中干净地奔跑”——阅读东篱诗集《秘密之城》[J].卢桢新浪博客,2011,8.

[20]东篱、晴朗李寒、北野等.在河以北——“燕赵七子”诗选[M].郁葱编.花山文艺出版社,2015.

注释:

[1]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第126页.

[2]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第75页.

[3]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第80页.

[4]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第108页.

[5]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第45页.

[6]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第68页.

[7]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第17页.

[8]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第122页.

[9]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第127页.

[10]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第39页.

[11]东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[12]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第16页.

[13]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第34页.

[14]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第38页.

[15]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第38页.

[16]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第39页.

[17]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第154页.

[18]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第67页.

[19]见东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[20]见东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[21]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第78页.

[22]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第54页.

[23]东篱、晴朗李寒、北野等.在河以北——“燕赵七子”诗选[M].郁葱编.花山文艺出版社,2015年版,第30页.

[24]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第39页.

[25]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第137页.

[26]东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[27]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第1页.

[28]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第20页.

[29]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第153页.

[30]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第15页.

[31]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第98--100页.

[32]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第70页.

[33]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第74页.

[34]东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[35]东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[36]东篱新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/1195128185.

[37]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第75页.

[38]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第78页.

[39]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第21页.

[40]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第24页.

[41]张桃洲.地域写作的极致与囿限[A].载.语词的探险:中国新诗的文本与现实[M].社会科学文献出版社,2012.第211页.

[42]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第116页.

[43]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第88页.

[44]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第137页.

[45]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第140页.

[46]孙秀昌.优美与可爱——一种对西方美学中优美与可爱之关联的探讨[J].河北师范大学学报,2010,9.

[47][英]柏克.关于崇高与美的观念的根源的哲学探讨[A].古典文艺理论译丛(第五册)[M]北京:人民文学出版社,1963,第55—第56页.

[48]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第21页.

[49]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第35页.

[50]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第93页.

[51]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第26页.

[52]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第41页.

[53]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第150页.

[54]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第39页.

[55]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第75页.

[56]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第40页.

[57]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第88页.

[58][法]米兰•昆德拉.不能承受的生命之轻[M].许钧译.上海译文出版社,2010年8月,第1页.

[59]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第139页.

[60]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第143页.

[61]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第143页.

[62]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第9页.

[63]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第19页.

[64]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第34页.

[65]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第61页.

[66]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第62页.

[67]霍俊明.从午后抵达的斑驳光线与沉潜面影——东篱诗歌小读[J].诗刊,2008年2月.

[68]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第17页.

[69]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第24页.

[70]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第37页.

[71]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第55页.

[72]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第72页.

[73]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第77页.

[74]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第80页.

[75]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第101页.

[76]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第22页.

[77]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第7页.

[78]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第8页.

[79]雷平阳.山水课——雷平阳集1996~2014[M].作家出版社,2015.

[80]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第19页.

[81]敬文东.艺术与垃圾[M].

[82]敬文东.绝望和爱,失败,心境之轻[A].东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011.

[83]同上.

[84]杨立元.深厚的“油葫芦泊”情结——解析东篱诗的根脉[J].东篱新浪博客.

[85]东篱、霍俊明.“我来时,秋风已先期抵达这里”——东篱访谈录[J].滇池,2014,5.

[86]同上.

[87]桫椤、东篱.诗歌是打通灵魂和世界间的通道——桫椤对话东篱[J].东篱新浪博客.

[88]醒石.书生意气——东篱诗歌刍议[J].诗刊,2008,2.

[89]转引自霍俊明评价.原文见桫椤.从救赎美学到现实关怀——首届河北诗人奖获得者李南、东篱双人评[J].诗选刊,2012,6.

[90]同上.

[91]桫椤、东篱.诗歌是打通灵魂和世界间的通道——桫椤对话东篱[J].东篱新浪博客.

[92]同上.

[93]同上.

[94]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第56页.

[95]卢桢.“在春风中干净地奔跑”——阅读东篱诗集《秘密之城》[J].东篱博客.

[96]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第63页.

[97]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第22页.

[98]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第23页.

[99]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第25页.

[100]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第37页.

[101]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第39页.

[102]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第55页.

[103]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第9—第10页.

[104]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第11页.

[105]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第1—第2页.

[106]东篱、霍俊明.“我来时,秋风已先期抵达这里”——东篱访谈录[J].滇池,2014,5.

[107]东篱.秘密之城[M].河北教育出版社,2011年,第53页.

[108]桫椤、东篱.诗歌是打通灵魂和世界间的通道——桫椤对话东篱[J].东篱新浪博客.

[109]东篱、霍俊明.“我来时,秋风已先期抵达这里”——东篱访谈录[J].滇池,2014,5.

[110]赵毅衡编选.“新批评”文集[C].北京:中国社会科学出版社,1988,第351页.

[111][德]胡戈•弗里德里希.现代诗歌的结构[M].李双志译.译林出版社,2010,第8页.

[112][德]汉斯•昆、瓦尔特•延斯.诗与宗教[M].李永平译.生活•读书•新知三联书店,2005,第313页.

杨碧薇,云南昭通人。诗人,作家,旅行者。

新浪微博:杨碧薇410。

文学★摇滚★民谣★旅行★摄影★电影★美食

作者:杨碧薇

来源:杨碧薇 Brier (原创)

原载《南京理工大学学报》(社会科学版)2017年第3期

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NTM4OTY3Mw==&mid=2247484258&idx=1&sn=34b018321da81083edb64ba39ca32e50&chksm=ebeda564dc9a2c7200755b8eb9b5319ce9e3042cb7fef0b76ecc098a0634f63e50575111bb5a&mpshare=1&scene=1&srcid=0627krTXFR74W6R1AdaT7XOZ&pass_ticket=8egp3uaDRdea8CcmjlI73O3xwVGZsEzCRalKP7yGp63iHaz%2F1122loaiNozK%2BjbU#rd

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业