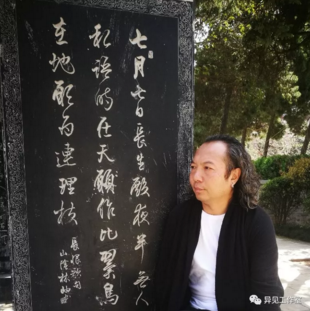

阿诺阿布:彝族,原籍贵州,七十年代生人,诗人,作家。

著有诗歌、小说、剧本多部。三色桥(北京)文化发展公司艺术总监。

刘剑 ||“为了蚂蚁那条折断的腿”

——读阿诺阿布的诗集《祖国,或屋檐下的自白》

读阿诺阿布的这本诗集《祖国,或屋檐下的自白》,让人读得过瘾,读得荡气回肠!这本诗集中有许多宏大的词语:神主、善恶、战争、自由、尊严、文明、人类、祖国等,但这些很重很大的名词都压在一只卑微的“蚂蚁”身上:“主啊,如果你是真的/请与我一道访尽天下名医/为了蚂蚁那条折断的腿”(《不管如何颗粒无收》),我也曾写过两句诗:“当我在秋天的黄昏老去/我只想倾听一只蚂蚁的叹息”,与此有相似的共鸣。所有的文明,都是为了人的生命本身,正如康德所言:人是目的。人类所有的努力,都应当指向人自己,尽管许多人的生命微如草芥。蚂蚁卑微,但生命的尊严是最高的诉求。蚂蚁为何折断了腿?如果是战争造成的,我们就要追问战争的合法性;如果是同伴撕咬的,我们就要拷问人性的底线;如果是自己摔断的,我们就要追问社会保障制度是否健全?如果是屈打成瘸的,我们要追问司法的公正。人类从史前文明进入农业文明再发展到今天的工业文明,这条自我选择之路是否就是正确的?正是带着这样的质疑,诗人开始他的各种追问:

神并不一开始就是神

至少,在它出生之前不是

在它死亡之后也不是

先是命名,然后才是祭拜

就一支歌谣而言

任何一场战争都可以避免

——《兹兹朴巫》

对神的卜问并没有答案。如果是现代文明是正确的,那伴随现代文明的杀戮手段比狩猎时代还要先进,这是进步还是倒退?以震惊世界的叙利亚难民事件为题的《我的灵魂呢?》一诗就把美丽与残酷并置:“书桌无人一月/桃花虚度三月/船不在海上九月/这些通通不如/叙利亚的海水泛滥一次……三岁大的库尔迪/蜷缩在风情万种的土耳其/连眼泪都没有一滴/除了海滩 除了一望无际的海滩/世界小得不够展开他完整的尸体”。以诗歌抵达国际性事件的现场,阿布的诗歌因此而具有广阔的视野,也由此具有当代艺术的价值诉求和灵魂的拷问:“我敲打头盖骨 这是最好的时代 /山河值得人们一次次拯救/我敲打头盖骨 这是最坏的时代 /全天下竟然都在纺织遮羞布”(《对庆安,我只有敲打头盖骨》)。

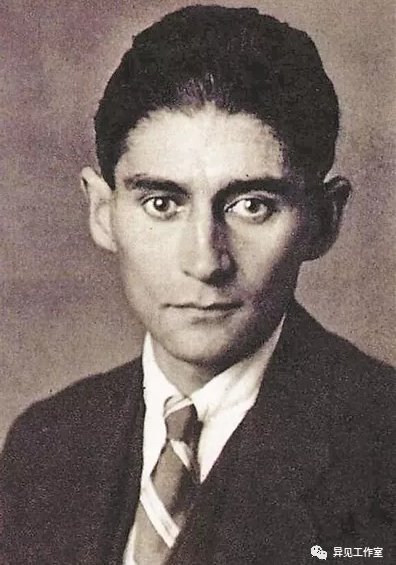

卡夫卡

从宏观的粗略线索来看,在道德、哲学、伦理、宗教等这套体系构筑的古代,诗歌基本上只是以道“游于艺”的舟楫,它只诉诸于“美”的形式,“美”也曾经一度成为衡量诗歌的标尺。近代以来,诉诸于生命本身的价值、尊严、自由等逐渐成为诗歌的目标,诗歌从对象转向主体,特别是在问题重重的中国当代,生命的主体性地位尚未获得,现实由此就成为阿布诗歌的书写指向,他由此谈到诗人作为知识分子身份的两个维度:良心与批判。沉默的大多数,是需要知识分子去唤醒的:“所有的砖头都参与了围追堵截/所有的笔墨都见证了满纸谎言”(《夏日之书——向艾略特致敬》),这个时代,诗人不能沦为“众多白白胖胖的诗人”(《端午谣》),这是现代诗人的屈原之魂。否则,对于诗歌来说,不再具有诗歌史的现代性价值:“如果我们只伤心那些伤心我们的/这个即将漫长的冬天,必将毫无意义”(《雨是危险的——致倮倮》)。这种关怀必然是一种痛苦,但“痛是一种幸福”:

当雨水穿过屋檐

每一滴都挟裹着荒诞以及无耻

土地,笑容,越来越少

子弹,眼泪,越来越多

无数的山河,无数的罪恶

无数的人群,无数的堕落

——《祖国,或屋檐下的自白(1)》

炮弹的弧线再优美

杀人的借口再漂亮

我也愿意一把火

把它们连同所有的

点横竖撇捺通通烧尽

即使我从此食不果腹

即使我从此目不识丁

——《字库塔》

阿赫玛托娃

诗歌是词语的制作,在日常语言中掘出自身的秩序结构。阿布的诗行间闪烁着思想的锋芒,这种思想的语言舞蹈就生成了他的诗。他的阅读经验对他诗歌的格局有很大的影响。汉语古典诗歌形成他对仗式抒写习惯,双句排比反复碰撞会形成一种音声的回旋,他的诗歌有豪情的交响,也弥漫着悲怆的情调:“它允许天空低垂/允许一个王朝一错再错/如果我带着弓和箭/它甚至愿意把凋谢的花/为我再开一遍//可惜我没有弓和箭/走在人群中/我孤单如满地落红”(《死去多年的杜鹃站在苍山上》)。在阿布的诗艺处理上,他让宏大坚硬的语词在起承转合的节奏中嵌入美丽柔软的意象,读起来侠骨柔情,起伏跌宕。这是他在我们这个时代横冲直撞的诗歌回声,这是黔西北彝族汉子的血性之诗。我仿佛看到一个手提长戈的武士阿布行走在苍凉黄昏的背影,为梦想中的理想国而血战,但又注定某种悲剧的落寞。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业