与时间博弈:为了悲壮地听一声轰然巨响

——乔辉诗集《最高的雪》读后

作者:赵卡

我们从布莱希特那里发现,是戏剧的存在使观众成为可能——“因为观众在舞台上看到了他们在头脑里的……”如同我在一本叫做《最高的雪》诗集里对乔辉的阅读——这种“在头脑里”的表达方式颇具剧场效果,我喊道(在大众面前介绍某个剧中角色似的):“正是他,一个与时间博弈的抒情诗人。”

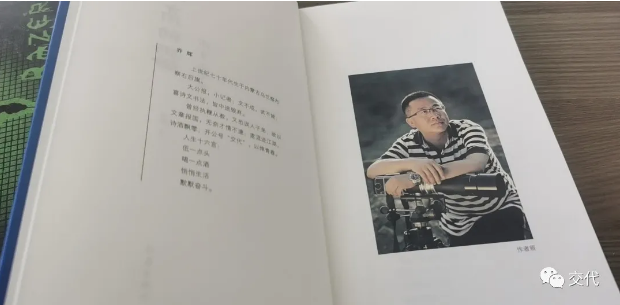

乔辉的表现和我对他的发现,真应了歌德说过的那半句话,“只有在限制之中才能展现大师的风采。”他在生活中表现出来的享乐主义和浮夸作风竟与他的诗形成了一种特殊的张力,我视之为一种扭结的视差结果。他的生活和他的诗只有一个共同之处,那就是被人们或赞美或非难的——简洁明了。乔辉已经习惯了人们对他的赞美或非难,多少年来,他总是站在他的诗旁边,站得很低,却像个巨人,嗯,弗罗斯特就那样。

《最高的雪》的出版,不仅对乔辉的朋友们,甚至对乔辉本人来说都是意料之外的,因为乔辉从未有过出版一本诗集的打算。乔辉在他的大学期间和那个时代的很多年轻诗人一样,钟情于海子,但不同于那个时代的很多年轻诗人,他心里实际上住着一个个人化风格的雪莱。这么说,可能略显我的浮夸,但你们要相信,作为诗人的乔辉既没有追求先锋的兴趣,也没有流行一时的反传统形式自信,甚至他缺乏在诗上有所建树的野心。也就是说,他写了那么多(少)的诗,却不是诗人,这种令人匪夷所思的行为像不像一个艾略特式的超现实意象?我这一说法有点过分,泰半是因为我总要提到乔辉与酒精和欢场为伍,激起了朋友们道德上的不安;不过放心,乔辉不会向酒精和欢场屈服,他只屈服于诗,他会向诗鞠躬,姿势就像沃尔科特在《白鹭》中写到的浪花那样。

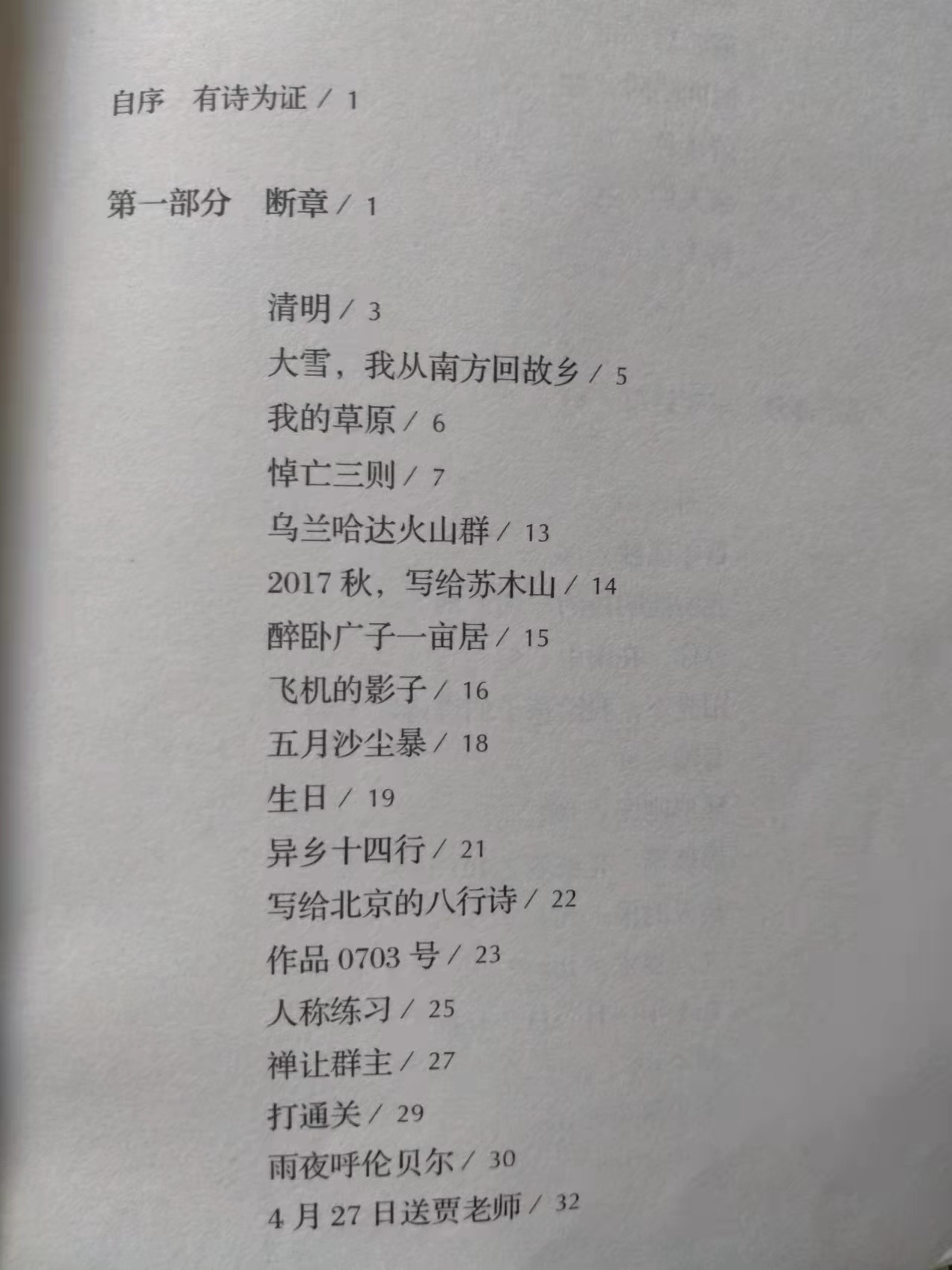

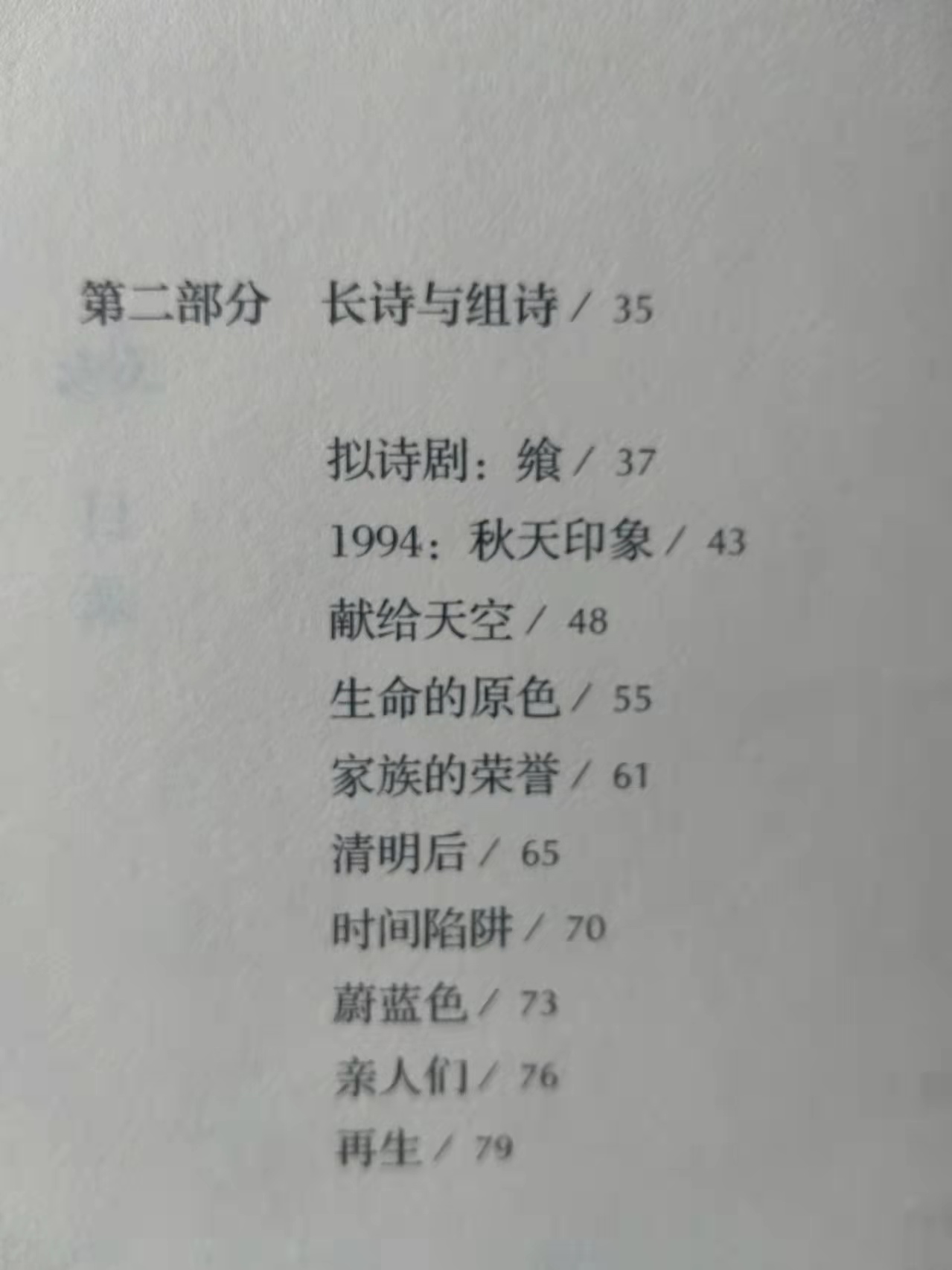

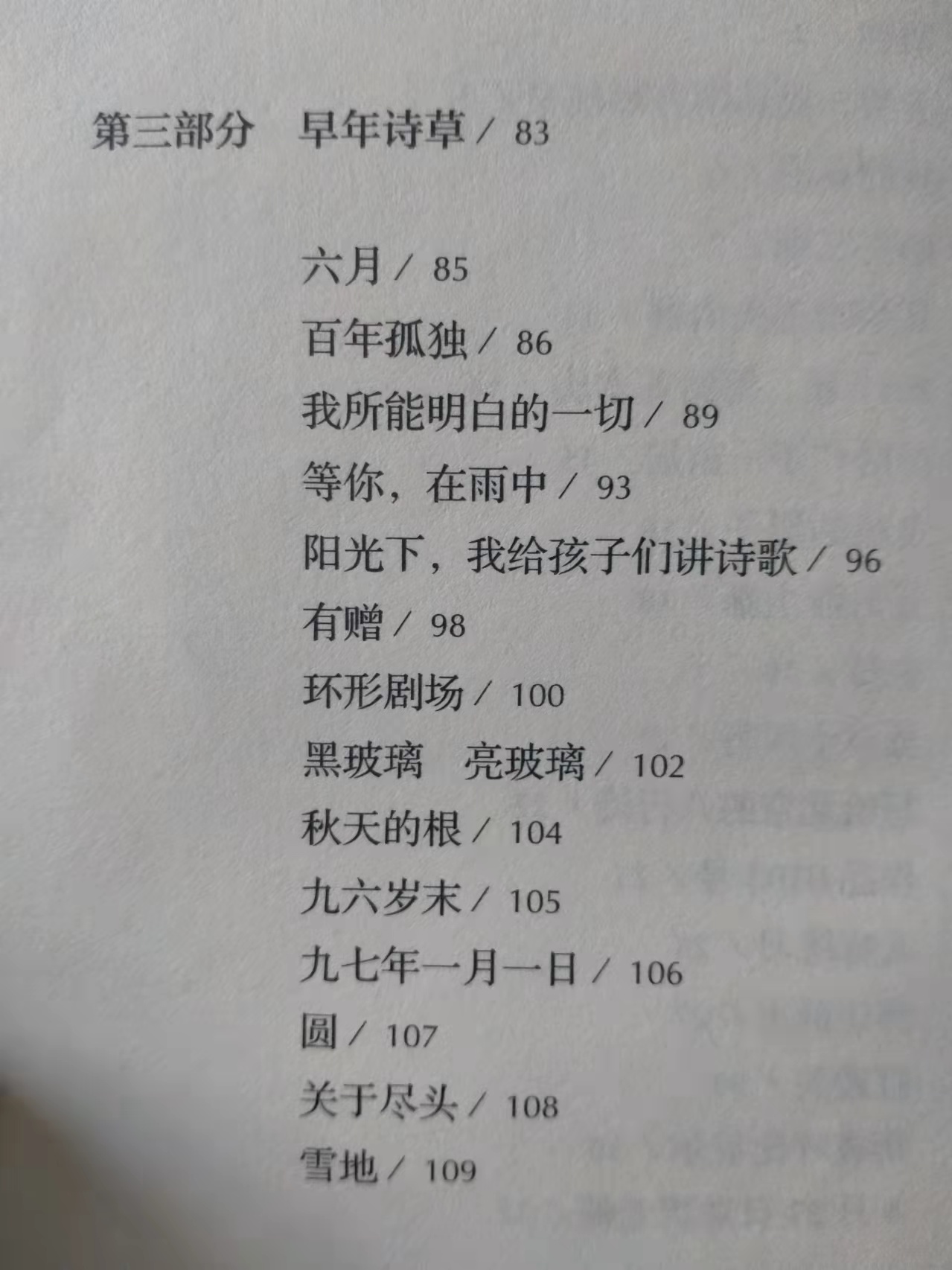

这部诗集由四个辑别组成(按目录所示依次为“断章”“长诗与组诗”“短诗”“早年诗草”部分),我觉得,进入一个诗人的内心世界,“早年诗草”乃最佳途径之一,就像很多诗人后来的诗风发生了很大的变化,但“早年诗草”是一直忠实于他们并且丰富了他们的。比方说我们今天所接受和理解的乔辉,和早年的乔辉还是一个人,尽管有点扭曲甚至还有点撕裂,但我们绝不会看到一个佩索阿式的废弃自我的乔辉。早年的乔辉对诗歌的庄严性毫不怀疑,但他写出的那种庄严感却像是捏造的,其实一代人的诗写通病皆如此,怀抱崇高的诗歌理想,写下的文本却未必有那么理想——正如乔辉有一首叫做《信》的诗,诗中写一个爱诗的少年三十年后拆信,纸“一如他风霜的脸”。说一个诗人的“早年诗草”会给他后来的诗刻下深深的印记,大体是不差的,任何一个诗人都应该感激他早年的这种劳动,所谓不悔少作,他(们)后来逐渐增长的意识、经验和技艺绝不能对冲他早年的激越,就像大海永远不能拒绝河流那样。

不论是“早年诗草”还是后来的诗,有一个浮夸之至的特点在乔辉的诗中始终挥之不去,那就是:刻奇。当然了,大多数诗人的“早年诗草”都这样,刻意的感伤和轻浮两种形式曾使他们得意忘形过一阵子,他们认为这样的诗才丰盈、准确而复杂。像《等你,在雨中》之《不再等你》这一节所显示出来的悬浮感刻奇形式——“却发现/蛛网粘着蒲公英/蒲公英垂着一条不须破译的谜语”——魅惑的语言的确无可指摘,甚至让人上瘾。乔辉在早年还有一个“大诗”意识,这种汪洋恣肆的浮夸肯定来自诗人海子的不当大诗美学,他写下了《献给天空》《生命的原色》和《拟诗剧:飨》等,这是迎合某种喜好的诗篇,结构稳定,语法正确,修辞繁复,仪式感强烈,但这种写法与他的性情没多大关系。

乔辉的早年腔调还是与我们一直以来的读诗经验有所抵牾,原因在于他亲近诗性而疏远诗的现代性,我不否认他抱持着确定自我的技艺,他用词语重塑诗意经验的可能性让他后来的诗提高了抒情技艺的难度;怎么说呢,就是经过他的一番诗歌炼金术经历,他在抒情被行将废止的艰难时刻依然确认了诗的抒情这一古老属性。乔辉深知不好的诗会让人们不快,但他不会致力于绝境式奇思,他的直陈式表达和表现异常开阔,从未中断和失语过这样一个伟大的信念,如《拟诗剧:飨·四、情节》中所说的,“金色歌喉/一直在为你们/寻找一个词/——一个终端的词”。

返回来再说乔辉出版这本诗集的事。对任何一个诗人来说,出版一本个人诗集再正常不过了,但在乔辉的个人语境里,出版诗集这件事则像个行动的隐喻,倒不是说乔辉不能出版一本个人诗集,问题在于,他这本诗集不是面对广大读者的,而是交付给友谊的——亲人、朋友、故乡、异乡和心灵等等。那么,既然要出版一本个人诗集,就得像他本人写的——这话说得有点荒诞;我的真正意思是,乔辉的诗遵循了诚实的原则,他的抒情局限仅对我们的品味判断负责。品味判断是一种来历可疑的感觉,迥异于讲理智的逻辑判断和讲人性的伦理判断的那种状态,这下我们就不用为我们的荒乎其唐担心了,换句话说便是,乔辉的这部诗集很“重要”,意思是这部诗集在他的朋友们的下意识中得到了很重要地认同。

康德把对意义的感知称之为“共感”(我也下意识地这么认为),乔辉被“共感”最多的是他“早年诗草”以后的诗,比如写在他父亲周年祭的《大雨乌兰察布》。一般而言,写父亲的诗普遍,也普遍崇高,乔辉这首诗有大雨的情境(幽闭症式意味),其中几句猛地抓住了我的目光,也是我后来能够记住的:“玻璃一直在哭/雨刮器怎么也擦不干净/只有我自己知道/没有了你们/我在这个世界上真的很孤单”。乔辉在这首诗的后面作这样记载:“于2016年6月27日漫天大雨中”;注意——是“漫天大雨中”(我在科马克·麦卡锡的《血色子午线》中读过这种不断闪现的雨水),雨水之下是一股汹涌的情感潜流,如叙事中的幽灵被作者赋予了纯粹的形式:“孤独地/淹没在这场无穷无尽的大雨/和无边无际的时间里/直到雨停”。乔辉的《写给母亲》则倾向于口语风格,他有意识地拿到掉了情绪性词语,也取消了修辞性词语,这首诗就是一个人在平淡如水的自言自语(“很多次/我驾车穿越村庄/拐过一个弯/恍然间/迎面走来一个老太太/头发花白/面庞清瘦/熟悉又亲切/那就是你/妈妈”),如此呜咽地追悼仿佛泪滴在硬物上敲击出世上最美的诗句,我被深深地打动了。

我们对乔辉的粗暴印象是他一直局限于风尘,也就是说,乔辉的生活和他的诗无法构成表里合一的对话性,我们也无法从他的诗中发现诸如“浮士德”式的灵魂主题。乔辉的生活是享乐主义的,但他的诗却装置了自我克制的按钮,他懂得如何合理分配自己的情绪,也知道如何平衡具体语境和普遍意义的隐显关系。《清明》这首诗聚焦了“死亡”意象,氛围严峻而锐利,乔辉在诗中描述的“天天梦见死亡”的情形是个哲学问题,诚如柏拉图说过“哲学只是练习死亡。”但乔辉遵循的是维特根斯坦的教诲,维特根斯坦认为哲学应该用诗歌的形式写出来。“清明”是一个普遍性的祭悼题材,不可否认就这一题材很多诗人写出了很多好诗(不论杜牧的“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”、黄庭坚的“佳节清明桃李笑,野田荒冢只生愁”,还是霍俊明的“墓碑又一次醒来/它们,也将再一次/死去”、侯马的“人生是不是就是这样开始的/孤独,所以祈盼/绝望,然后赶路”,等等),乔辉对“死亡”的解读并没有使用流行的泛格言或箴言式句子,而是强调了“死亡”的封闭性位置:“母亲的掌心”“羊的胎盘里”“化石里”“孤独房子”“夹层的 棺中的 冰柜”,这些位置又被一个更大的位置统辖:“梦见”。由此可见,乔辉的《清明》压根儿就不是一首应景祭悼诗,而是以荒诞的叙事将人的另一种归属感写了出来,这是绝境,用德勒兹的话说就是“扎根”。

谈到归属感,我不得不提到乔辉的两首诗:《大雪,我从南方回故乡》和《异乡十四行》。这两首诗都是写故乡/异乡的,《大雪,我从南方回故乡》更强调整饬的语势——我不认为乔辉的语言贫乏,反倒觉得他在浮夸习惯上拥有一种睿智的激情,让整首诗充满了以泛泛之词的力度展现出的庸俗魅力。在《异乡十四行》里,乔辉把一种异乡带给他的屈辱感提纯成了痛楚,就像这两行具有间离效果的诗所换喻的:“哦 孤独也有影子/像一对孪生兄弟”。但他并没有将“故乡”和“异乡”不当地对立起来,而是比较,否则他无法解释他的“异乡的本地人”这一复杂身份。

正如诗人海子的史诗(大诗)情结和焦虑一样,概莫能外的一代人或数代人均想将自己塑造成一个史诗诗人形象,但不见得都能写出一部《浮士德》式的诗剧,或《失乐园》式的史诗,这种现代造山运动虚妄我只能解释为统治者心态。我不能说乔辉有此心态,我只能说他想尝试一下写史诗(大诗)的快感,没错,是快感而非崇高,单一情感,一直是乔辉的诗歌底色。《最高的雪》第二部分乔辉直接命名为“长诗与组诗”,并十分明确地告诉他的朋友们,他作为一个诗人要对世界说话了。我们先来考察《拟诗剧:飨》(在此我需要插一句,诗人海子写过一部诗剧《弑》,乔辉极有可能在“拟”他这部诗剧),“飨”本是聚饮的意思,此处本义阙失,应作“词语招魂”解,也就是说,乔辉此时在充当一位孤绝的词语招魂术士(简直惊悚)。这首长诗并不长,一百行而已,共5个单元,通读下来便可知这是农业抒情时代的冥想和歌唱,那种专注——海子式那一拨诗人的语气、意象和感情的神性复原,现在鲜有这等如华兹华斯定义过的“沉思”了。我注意到,《拟诗剧:飨》里有两个特别引人瞩目的词:“白羊”和“姐姐”。“白羊”易解,我将它附会为“白羊座”,或者说,本诗中的“白羊”可以被指认为海子,据说海子就是白羊座诗人,白羊座的诗人都热烈、野蛮、放荡而悲伤;“姐姐”则无疑出自海子的诗《日记》(“姐姐,今夜我在德令哈,夜色笼罩”“姐姐,今夜我不关心人类,我只想你”),那么,《拟诗剧:飨》就是一首缅怀海子的诗(招魂,那个时代的诗人通病之一),我会惊讶于乔辉当年野心勃勃地幻想屈身与海子的诗互证经典性,他有最纯洁的抒情力量,力求完成一首诗的命名加冕礼。

《1994:秋天印象》也是一首一百行的诗,很明显,这首令人不安的诗受到了海子《九月》和《秋天》的影响,有悼亡(一个诗人对另一个诗人)的意味;乔辉不惮担上过分工巧的浮名,使得“远方”风景具有最强劲的抒情功能,比如这句“远方 是一个比远更远的/虚无的远”就是出自《九月》中的“远在远方的风比远方更远”,他在体味关乎生死的尘世之痛和诉说日常造物的极地之寂。“九月”是海子的一个时间标记,“1994”是乔辉的一个时间标记,他给《1994:秋天印象》这首诗充塞了大量的废墟式词语(“秋天”“远方”“低垂”“梦见”“死去”“葬礼”“隐蔽”“亘古”“骨殖”“墓园”),那个年代的诗人一旦遭逢预言式词语,往往束手就范甘愿做其俘虏并炫示出一种颓废主义。

深受海子影响的那些诗人都轻率地使用忮词写那种空虚、热烈和没来由悲伤的诗,乔辉肯定也不例外,像他的组诗《献给天空》和《生命的原色》。T·S·艾略特在谈到但丁时说过“……对我来说,细致地准备历史及生平方面的知识,常常会妨碍阅读。”这话放在乔辉身上再恰如其分不过了,因为按照T·S·艾略特的鉴赏诗的经验,读一首诗之前不必对这首诗的作者需要了解多少。很难想象,一个出生于苦寒之地的年轻诗人会在他的诗中没完没了地蹈空,如果我们疏忽了他这种倔强的性格,不究其诗理,便不得其个人面对严苛现实的虚无主义;他在诗中把“现实”过滤掉了,他处理的意象是“天空”和“鱼群”,在这些没有日常性的意象中,诗意是被悬挂着的。包括乔辉的《家族的荣誉》这首诗,他的“祖先”和“家谱”是想象出来的,他的想象力赋予了他在修辞规则下用令人惊叹的华丽诗句铺陈出歌咏式韵律,但他原本想描述的那个源头性的家族史却被他遗忘了,成了一堆无法回溯的废墟。乔辉的“长诗与组诗”这一辑里还值得一提有组诗《清明后》和《再生》,我们能从《清明后》里读到很强烈的死亡意识:“那时光的镜子里/我读到了关于死的最早消息”(《清明后-死者的独白》),而《再生-彩陶和花》里的这一句“在冬天的最后一个日子里/我听到了雪落的消息”,则让我想到了切斯拉夫·米沃什写过的一句诗:“受伤时我们便回到某些河流的岸边”,给人一种温暖的治愈感。

诗人臧棣说过一句神秘的话:“ 诗是一种邀请。”在人类的经验中,“邀请”意味着一种特殊关系的相互构成——以诗为例, “写”和“读”却又常常构成了一种误解,“诗应该写给谁看”貌似成为一个严峻荒诞的问题被提了出来。诗当然是给各个“主体”看的,各个“主体”当然也包括自己这个“主体”,就像乔辉在一首题为《冥想远古》的短诗中所颂扬的那样:“有鸟站在雪上/这鸟会把雪的消息带上天空”。关于“雪”这个意象,我发现乔辉直接或间接地使用最多(《九六岁末》《九七年一月一日》《雪地》《前辈》《无题》《我把不住命运这苍白的旗》等等),他赋予“雪”种种复杂的情感将自己融入了自然景观,然后我们会在他的诗中看到情感本身显现出自然现象的效果,这种风格显示的方法今天已无人问津了,但却是一个时期的诗人在多数时候处理思想和感情(提升观念)的一种经验。

作为一个内蒙古诗人,乔辉却不同于多数内蒙古诗人,甚至显得另类——他几乎不碰草原题材。从地方性诗学的角度来讲,我敢说几乎没有一个内蒙古诗人没写过草原,有很多傲慢却无能的诗人——他们的名字我就不提了——是靠抒写/书写草原而获得某种气象的。但这些诗人几乎都背叛了草原诗歌的伟大传统——叙事,他们完全不忠实于自身的经验,他们的抒情有宏大的野心却无格局和气象,我记得诗人杨黎有一首诗的标题是“我为我的抒情而不好意思”,我认为这句诗用来警示内蒙古某些诗人的虚浮空洞的抒情姿态再恰当不过了。问题是,乔辉也是抒情的,但他不对草原抒情,而且凭此一技就让他的诗品质出众。

乔辉的诗中没有引人瞩目的日常性景观之物,对,他有意忽略掉了具体生活中的无数细节,他身在俗世涡流之中,却心怀高古,俗世对他构成的种种困境转化在诗中让他的视野异常辽阔起来,就像他在《我们从星辰深处走来》一诗中所表达的:“我们从星辰的深处走来/看见自己的躯壳生生灭灭”。然后他只有一个书写主题了,那就是“时间”。我认为这部诗集的“第三部分:短诗”可以命名为“时间之章”,我们可以在《六月》《秋天的根》《九六岁末》《九七年一月一日》《关于尽头》《关于尽头》《我把不住命运这苍白的旗》等这些短诗里感受到乔辉的时间意识,像《我们将最终回归乡土》这首诗发出了对漂泊在路上状态的提醒之声,尤其让我惊叹的是这句:“那是语言产生的地方”,带有存在主义那种本质上不容质疑的力量。与时间博弈,唯有诗不受时间的伤害,这是一种诗命中的“注定”,没错,乔辉就有一首题为《注定》的诗,这首诗里持守着一个夸张的数字和整饬的排比句,语气激烈,诗行间的节奏感异常强劲,“七”像谶语又似寓言,这是他整部诗集里最神秘的一首。

我似乎需要对作为诗人的乔辉(而不是花天酒地的乔辉)下了一个定论了,就像生活中的他推崇花天酒地主义一样,他有无保留的真诚,喜用大词和抽象的词,“就是为了悲壮地听一声轰然巨响”,但我们依然会在他的诗中发现生命的荒凉感;他绝非以少胜多的诗人,他表现情感的力度非常强烈,但亦浮夸之至,他的感伤风格多亏了他无可指摘的语言才使他的诗仅受了一点刻奇的责难。对于乔辉,我就下这么一个结论吧(也是期待),尽管他出了一本诗集,但他不是一个诗人,他装作不知道,我们不能装作没看见;如果他想成为一个诗人,他还得出一本诗集。

2020年7月29日于呼和浩特

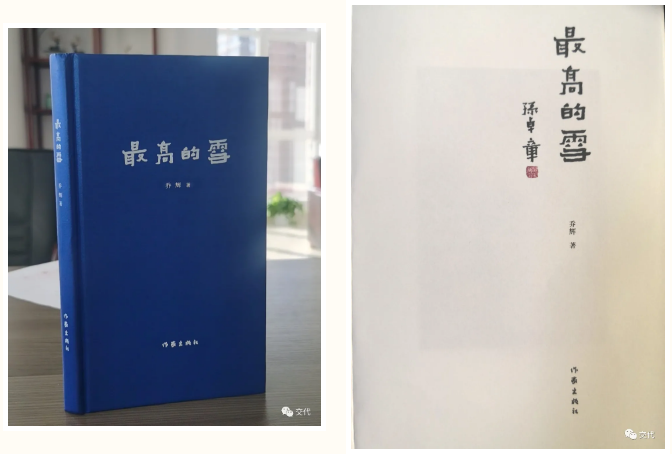

乔辉诗集《最高的雪》出版

近日,乔辉诗集《最高的雪》由作家出版社出版。诗集分为:断章、长诗与组诗、早年诗草三个部分。著名书法家孙卓章先生为封面题字。诗人广子、赵卡、云飞分别为诗集撰写了评论文章。

附: 有诗为证(自序)

乔辉/文

1997年初春的一个薄暮,经历了两次考研折戟、因返北京还是去呼市的“方向问题”和母亲爆发了激烈争吵,隐含着某种离家出走的决绝踏上西去列车,当我站在呼和浩特这座陌生城市的火车站时,清寒彻骨,四顾茫然。

1999年,一个搞开发的朋友,全然忽略我的偿还能力,赊给我一套两室一厅的楼房。还是那年,朋友送我一台和光牌台式电脑。2000年,结婚了,我几乎天天喝酒应酬,自嘲“卖酒为生”,妻独守空房,亦无怨言,只是心疼我的奔波。闲时,她便坐在电脑前,把我散落在各处的诗文一个字一个字敲了下来。便有了这本诗集的雏形。

直到多年以后,回首半生,我才发觉,1997年初春呼和浩特火车站那个空旷而略显荒凉的站台,就是我人生一道分水岭或曰再也无法回溯和跨越的巨大沟壑,从那时起,我的人生被截成了两半,只是当时不自知。

落脚呼和浩特,大城市,居不易。几天后,朋友帮在回民区通道南街租了一间两室一厅的其中一厅,峰兄赠饭锅、君弟送单车、静姐置餐具、温妹搬书桌,一个“家”就安顿下了。

邻居是一家三口,夫妻应略长我,我们民族不同、工作各异,故无往来,他家男孩四五岁,双眼油黑,异常伶俐俊秀,因我这一厅只一床一桌,场地空阔,男孩总来玩回力玩具车,我读书写稿,他的车滋滋满地跑,偶尔呯嘭撞墙,算是背景音乐,两人各司其职,亦是和谐融洽。午饭时,听到他妈妈喊:“油师傅!吃饭了”,我诧异:怎么给孩子取名油师傅呢?还不如叫康师傅!后经求证,男孩的教名是“约瑟夫”。一年后,我搬离了这里,再无联络。想来今时,约瑟夫也到而立之年,应该长成高大挺拔的大丈夫了吧。每念及此,总慨叹时光若白驹过隙,人生之倏忽即逝。

安居而后乐业。其时,体制内媒体依然铁板一块,不容呼漂,在街头报摊,看到一张《内蒙古商报》,乃内蒙古最早市场化运作的报纸之一,文章大气厚重,版面活泼灵动,盎然生机扑面而来,末版刊有报社地址,我按图索骥,骑单车直奔而去,敲开了社长办公室的门。

我留在了内蒙古商报的专刊部,很快,四五个年龄相仿、同病相怜的哥们结为好友,有大学毕业屡考公务员不中的、从旗县辞掉工作来呼市追梦的,经历不同,但呼漂的心酸如出一辙。小饭馆、劣质酒,不妨碍弟兄们开怀畅饮、吹牛发狂、向往美好未来。

那时,我工资有七百多块,每天中午,呼朋唤友,邀来我通道街的小屋,二两猪肉、粉条土豆、一锅乱炖、几瓶啤酒,聊聊天,下午就各自采访去了。这样的幸福生活,往往只能维持三周左右,月末几天,口袋干瘪,我就一个人,两块钱买四个焙子,一壶开水几块腐乳,就能熬过一天,有时候,啃着干巴巴的焙子,突然会无端地心酸起来,竟开水与泪水齐飞,没关系,凭着伟大的革命乐观主义精神,挺过这几天,工资一发,就又开始了块肉碗酒、衣食无忧的生活。

同学聚会,甲同学给老婆买金项链了,乙同学给老婆买房子了,贫穷真的让一个居无定所的男人无地自容。还在上海读书的妻打来电话,我们最大的梦想就是:租一间两室一厅。因采访,认识了呼市一家韩国餐馆——荣和阿里郎的老板,他在内蒙古商报打广告,6000元,我提成1500元,相当于两个月的工资。自此,我从事了大学读新闻专业时同学们最不齿的工作——拉广告。

为狠下决心,我自创了一套理论。论点是:人生无意义。论据是:138亿年前,宇宙从一个奇点发生大爆炸而开始,再过亿万斯年,无论是宇宙大坍缩回归奇点还是大热寂沦于死寂,宇宙都会灭亡;宇宙都如此,何况尘埃般的银河系太阳系地球?地球上的一切都会灭亡,你一个小小的诗歌爱好者,穷尽此生,你能超越司马迁、李白、鲁迅、罗曼罗兰、马尔克斯?地球毁灭时,他们的书籍连同墓碑都会毁灭,何况你鄙如草芥的短诗散章?自古以来,诗先穷而后工,为写作而忍受贫穷忍受流离颠簸有何意义?不如且覆掌中杯,花晨月夕,浅斟低唱,一晌贪欢——

暮雨遮天雁阵寒

一樽相对各凄然

高原牧马穷失路

野寺观鱼谩许禅

已悟功名皆泡影

岂将镜月辨风幡

今宵酒醒鸡鸣驿

惊看秋霜满碧鞍

还是1997年,因与母亲的争吵,一直赌着气,来呼市后再没和母亲联系。6月的一天,父亲母亲来呼市了,看我还算安稳,放心了许多,临行那晚,父母住在我租住的小屋,我借宿同学家。第二天大早,我赶回小屋送站,父母已走了,母亲给我留了封信,望注意身体、也望继续考研深造等等。11月多了,我在赤峰采访,内蒙古商报李总带队赴东部区采访,途径赤峰载我赴呼伦贝尔,又经锡林郭勒返呼,要路过白音查干,大家提议到我家吃饭,我给母亲打电话,说想吃炖羊肉、烩菜、炸糕,下午离家时,母亲送出门,让我好好照顾自己,她的眼泪突然就止不住了。上了车,我回头,母亲还站在门口,白发苍苍,风吹她,她很瘦。谁知这短短一眼,竟成永诀!

忙忙碌碌,很快就要过年了,腊月二十六下午,我正在印刷厂盯春节前最后一期报纸的付印流程,姐姐发来传呼:“母亲病重,速归”,我找到固定电话回话,姐姐说没事,母亲刚有点难受,现在好了。腊月二十七,我坐火车回乡,一进自家小院,一口白花花的棺材立在院中……而昨天,正是母亲63岁的生日。那个正月,我和哥哥在白音查干的西山给母亲打墓穴,四野枯草,寒风掠空,以后,永远陪伴她的就是这些了。

人生不过如此而已!

1997年,经历了独扛生活、生离死别的我自觉自愿地抛弃了诗和远方,义无反顾地去追逐俗和小康。只是偶尔午夜梦回,还能记起自己的几首小诗——

信

将一个不忍卒读

不忍重读的

梦

小心翼翼折叠

贴上圆圆的心

寄给三十年后自己的

一个爱诗少年

也许跋涉 就是

雨滑落屋檐

悬下的一串省略

也许人生 就是

呵湿玻璃随意涂画

却又擦干又呵湿的复写

三十年后

那个爱诗少年

轻轻揭下已若枯叶的心

拆阅

一张空白的纸

揉皱又铺开

一如他风霜的脸

再读这首写于1989年深秋的小诗,感慨万千。人生如谶啊,真正是“三十二年如一梦,此身虽在堪惊”!有谁知道今天这个两鬓斑白的油腻中年男,也曾是一个“眼睛清澈”的爱诗少年郎。有诗为证!

关于此书,感谢广子、赵卡和云飞提笔写跋,当年我们四人自封新闻媒体圈四大才子,今日同框,也算圆满了一段佳话;更感谢孙卓章先生,平时见我办公室了无文化气息,常以书画补壁,今日又提笔书写书名,魏晋之厚重气象,掩饰了我文字之轻飘。

再感谢就成奥斯卡感言了,就此打住。

附:目录

附:购书链接

来源:交代 公众号

作者:乔辉

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

作者:乔辉

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业