英雄赞歌

——读鲁迅文学奖获得者许晨《渤海魂》有感

作者:李瑞玲

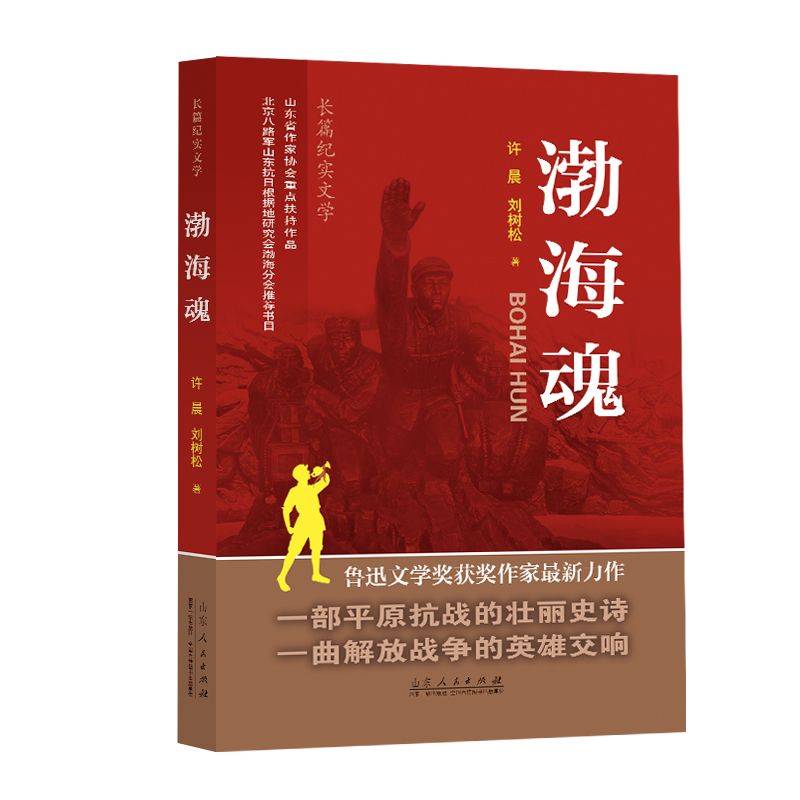

《渤海魂》是由鲁迅文学奖获得者、山东省作家协会原副主席许晨与滨州市渤海革命老区纪念园研究人员刘树松联合创作的一部长篇纪实文学作品,它反映了革命战争年代从冀鲁边到渤海区军民浴血奋战,抗击日寇侵略、参与解放战争所做出的巨大贡献与牺牲。

这部书我从开始到读完用了一个多月的时间,不仅仅因为这是一部近四十万字、内涵丰富、底蕴深厚的长篇巨著,更因为书中许多惨烈的情节时时让我内心揪痛,目不成读。放下,拿起,再放下……直至心情平复才能再读下去,有时几个小时,有时几天之后。

书中那个刚出生三天就为救八路军夫妇的刚生的孩子而被鬼子砍成肉泥的婴儿;那个比刘胡兰的英雄事迹早五个月、被敌人用铡刀铡为三截的村民吴洪英;那个比董存瑞舍身炸碉堡早了5年,用胸膛顶住炸药包引爆,炸得尸骨无影的爆破排长侯登山……这些英雄的形象,时时浮现在我的眼前,感动着我,催化着我,一种英雄情结在心中产生。

习近平总书记指出:英雄是我们民族闪亮的坐标。我们当下的时代,是一个呼唤英雄、敬重英雄、崇尚英雄的时代。在奋战第二个百年征程中,我们更需要英雄精神,尤其需要用英雄精神来激励斗志,鼓舞士气。

许晨主席的《渤海魂》就是一曲高昂的英雄赞歌,作者用如椽之笔、饱满的热情,将他的文化积蓄、精神蕴藏、民族情愫以及对老渤海区的深厚感情,融入了各具特色、栩栩如生的英雄形象之中。

故事从1937年7月“卢沟桥事变”开始,到1949年10月建国之后的“金门之战”结束。根据战争年代的战略区划分为冀鲁边区、清河区及两区合并为渤海区的征战历程分为三卷:上卷——冀鲁大平原;中卷——怒吼的清河;下卷——浩浩渤海潮。每一卷都通过各个年代发生的重大事件、传奇故事和英雄人物,全景式概述而又细致描绘曾经的峥嵘岁月,全面深刻地展示了老渤海区军民浴血奋战、可歌可泣的感人故事和奋斗精神。

乡村知识分子形象无疑是本书英雄群像中浓墨重彩的一笔,也是本书区别于其他抗战故事人物塑造上的重大突破之一。

卢沟桥事变发生后不久,在冀鲁边区和清河区相继出现了抗日武装,他们的身份都是乡村教师和中学生。他们有文化,有知识,接受了进步思想和理念,外侮入侵之时,最先觉醒,领导地方武装,首燃抗日烽火。他们亦儒亦武、智勇双全,勇于牺牲,无私奉献,沉重打击了日本侵略者,后在共产党的感召下,迅速成长。

1937年8月13日,随着一声声响彻云霄的口号,150多名身背红绸子大刀、土造步枪的战士,在鲁北乐陵县黄夹镇上扬起了一面鲜红的大旗,上书“华北民众抗日救国第六团”。冀鲁边区第一支抗日武装队伍诞生了,起义领头人之一就是时下不满28岁的教书匠杜步舟。他七岁上学,高小毕业后在本县教书,性情豪放,爱打抱不平,威望极高。当他放下课本背上大刀时,有人惊讶,他开怀大笑说:我要扯旗造反,领着穷人打天下。他指挥有方,作战英勇,几个胜仗下来,威名四震,队伍迅速扩大,四周学生纷纷报名。独生子栾曰红铁了心要报名参军,杜步舟说:当共产党的兵,一生是“二士”,活着是战士,死了是烈士。栾曰红坚定的说:老师,放心吧,红旗指到哪儿,我就打到哪儿。简简单单的话,明明白白的心,为国牺牲,义无反顾。

无独有偶,1937年11月,在清河平原,长山中学校长马耀南等人组织领导了著名的黑铁山抗日武装起义,成立了“抗日救国第五军”,打响了清河平原抗战第一枪。

马耀南早年毕业于北洋大学,信仰孙中山“联俄、联共、扶助工农”三大政策,参加了国民党,积极投身反帝爱国运动。后因蒋介石反共反人民,愤而摒弃,受邀回乡担任中学校长。他以学校为地下党活动基地,利用自己在当地的影响力,积极向乡绅父老做工作,募捐钱粮,动员参军,对学生进行抗日教育,起义参加者大多是他的学生。后任“八路军山东人民抗日游击第三支队”司令员。他忠诚无畏,英勇善战,在一次突围战中壮烈牺牲,年仅37岁,出师未捷身先死。两个弟弟马晓云、马天民在他的感召下,都参加了黑铁山起义,投身于抗日烽火,抛头颅,洒热血,为民族解放英勇献身。一门忠烈,长山马家三兄弟,抛弃安逸生活,奔赴炮火连天的战场,全部牺牲在抗日前线。流传在清河大地上的一首民谣,最能诠释他们的抗日精神:一马三司令,得了抗日病。专打日本鬼,保护老百姓。

“清河三杰”之一的李人凤,小学教员,后继任小学校长。他教学有方,精于治校,爱护学生,团结教育了一大批思想先进的学生和青年教师。一时间,西关小学成了临淄地区酝酿发动武装抗日的中心。不久,他与陈梅川、崔栋生等教师在这里竖起了武装起义的大旗,起义队伍后来发展为赫赫有名的“青年学生军”。

马振华,办过农民学校,专教穷孩子,也是第一批点燃抗战烽火的边区英雄。从踏上革命征途的第一天,就把整个的生命交给了党,历尽艰辛,不屈不挠。白色恐怖时期,为了掩护工作,舍教鞭而贩鱼、卖书、担杂货,不计功力,不计成败。

小学教员吴匡五,有文化有热情,抗日战争爆发后,投身革命,被推选为庆云县首任县长兼县游击大队大队长。他率领民众,运用破路打狗、割电话线、锯电线杆等战略战术,白天打仗,晚上转移,与敌人周旋在乐陵县东部农村。27岁,英勇牺牲,他所战斗过的县城改名为“匡五县”

“圣人参军”的伏伯言,是汉代经学大师的后人,听到举行起义,主动找到队伍,动情地说:国家兴亡,匹夫有责,请收下我吧。

教书先生王壮基,为打通冀鲁和清河两根据地的联系,两送情报。在完成任务的回程中遇到敌人袭击,壮烈牺牲,死前把密信藏到了腿上的枪口里,保住了党的秘密。

脱下长袍上前线,放下书本扛起枪。冀鲁边、清河区千千万万的乡村教师和学生,在党的部队的感召下,奔赴前线,流血牺牲,前仆后继,不屈不挠,写就了渤海区抗日战争的辉煌篇章。

其次,作者倾情打造了一批既具战略思想和战斗经验又有勇有谋的领导干部形象。

知识分子在强敌侵略、民族危亡时自发的觉醒与抗争,广泛的投身于抗日救亡的民族解放斗争,是一股伟大的、不可或缺的力量,但是,如果没有坚强的正确的组织领导,仍然是不可想象的。在这种情况下,延安党中央和驻地太行山的八路军总部及时派出一批干部和部队,帮助和领导地方武装,使抗日烽火燃烧的更加猛烈。

萧华,东进抗日挺进纵队司令员兼政委,到达冀鲁边区领导地方武装时,年仅22岁,人称“娃娃司令”。别看他还像个翩翩少年,但他爬过雪山走过草地,“上马击狂胡,下马草军书”,久历疆场,屡立战功。萧华司令一到冀鲁边区,立即开展工作,整编各路人马,建立地方武装,打击汉奸敌伪,开办军政学校。组建一系列抗日团体。不久,一个红红火火的抗日根据地在冀鲁大平原上壮大起来了。

杨国夫,出身贫困,七岁就给地主家放牛,没有上过一天学。自从参加红军,就坚定的走上了革命道路。他到清河平原的第一个任务,就是负责整编马耀南、李人凤拉起来的两支抗日武装。他是在长期革命战争中磨练出来的战将,粗中有细、有勇有谋,十分尊重知识分子干部。他与校长出身的马耀南团结一致,顺利完成第五军整编任务,由此“八路军山东人民抗日游击第三支队”成立,辗转战斗在清河平原上,杀得敌人晕头转向,溃不成军。

景晓村,文质彬彬,年富力强,做事老练,作风朴实。他那句铿锵有力的名言:“人民群众是永远砍不倒的青纱帐!”极大地鼓舞激励了艰苦奋斗中的根据地军民。他放手发动群众,在广阔的原野上挖出综横交错的沟壑,使敌人的汽车、坦克等寸步难行。挖“抗日沟”这一项可贵的创造,使平原地区作战有了掩体和依靠,从而沉重而有力地打击了日寇,创建了清河区平原最大的垦区根据地。

杨靖远,受中共河北省委派遣,前往冀鲁边区领导抗日武装。立志不将日本侵略者赶出中国,绝不剃须。为扩大民族统一战线,不顾危险,深入虎穴,壮烈牺牲。尸体被铡成三段,头颅被挂在树上示众。为了纪念他,这个县被命名为“靖远县”。

黄骅,为人诚恳朴实,工作踏实勤奋,作战勇敢顽强,是经过历次反围剿斗争和长征的血与火考验的战士,却在一场正义与背叛的较量中壮烈牺牲。

杨忠,红军战士,长征英雄,在抗日前线冀鲁边区打通与清河区联系的战斗中,英勇牺牲。

刘竹溪,一位铁打的英雄,去世后,家人从他的骨灰中用吸铁石吸出了28块单片。

爆破英雄侯登山,一个光辉的名字,一个我军最早用身体打开胜利通道的孤胆英雄。

……

他们,挺进冀鲁边,走进清河区,用智慧、胆识和牺牲,组织和改编地方武装为“党指挥枪”的抗日武装力量,建立抗日根据地,健全党政军领导机制,抵御日寇强敌,也在与国民党地方势力和多种武装力量的纵横捭阖中,彰显了强大的优越性,从而能够在冀鲁、清河站住脚跟,由弱到强,坚持抗战,最终建立渤海区,成为山东抗日根据地5个战略区之中面积最大、人口最多的一个区。

第三,普通而又伟大的老百姓,是作者笔下熠熠生辉的最大群体。

习近平总书记指出:江山就是人民,人民就是江山。中国共产党领导人民打江山、守江山,守的是人民的心。

“共产党为什么能赢?红军、八路军、新四军、解放军为什么能打胜?最根本的一条,就是他们是为老百姓谋利益的,是为工农大众打天下的。他们赢得了民心,而民心是无敌的,是一切力量的根源。”作者如是说。

是的,平原上没有高山,没有岩谷,没有密林,但大大小小的堡垒村,千千万万老百姓,就是平原上的山,是侵略者永远登不上来、翻不过去的高山大岭,是他们的牺牲,他们的无私奉献,才赢得了一场场战争的胜利。

何坊村刘玉梅大娘儿媳妇刚生下儿子,一对八路军夫妇随军行动,也把刚出生几天的孩子托付给了她。由于叛徒告密,第二天鬼子就杀气腾腾地赶来,逼他交出八路军的孩子。一边是八路军的后代,一边是自家的婴儿,刘大娘狠狠心,流着泪交出了自己孙子。顿时,孩子被凶狠的日军砍成肉酱。刘大娘心如刀绞,眼在滴血,但为了保守秘密,一直承担着村民的骂声,直到解放后。

敌人逼村民指认谁是地委书记马振华,他们坚决的回答不知道,敌人恼羞成怒,准备开枪扫射。马振华从人群中闯出来,高声大喊:我是马振华!顿时,全村人都站出来一起高喊:我是马振华!喊声响彻天空。马振华在群众的保护下再一次安全脱险。

还乡团包围了牛茁村,吴洪英毅然掩护在村的共产党员突围,自己却落入敌人手中。敌人把吴洪英绑在树上严刑拷打,逼她说出共产党员和农会干部的名字,遭到吴洪英痛斥。惨无人道的敌人竟割下了她的耳朵,吴洪英宁死不屈,恼羞成怒的敌人残忍地用铡刀将她铡为三截。

宗子敬,当地有名的大财主,开明绅士,周济穷人,支援抗日。在大宗家鏖战的关键时刻,捐出全部枪支和子弹,赢得了八路军宝贵的突围机会。

村民魏玉杭在敌人扫荡时坚决不出卖八路军和抗联家属,被敌人毒打,眉骨打裂了,牙齿打掉了,灌石灰水,用鞭子抽,最后被推入猪圈,活活砸死。他用血肉之躯保护了八路军、地下组织和抗日家属。

用自己吃饭喝水的茶缸给行动不便的伤员当尿具用的村民郭凤藻;仅有半碗粗面也要拿出来给战士们煮粥喝的老大娘;说只要俺们还有一两粮,就有八钱是八路军的老大爷;把厢房的檩条抽下来交给因下雨没柴的炊事班当柴烧房东大爷……

“这里的小米稀饭,喂养过中国革命;这里的棉花粗布,包扎过民族的尊严!”是的,为了抗战的胜利,渤海区的百姓牺牲了太多太多,付出了太多太多。他们,就如一座座丰碑,永远地矗立在人们心中。

魂兮归来,光耀千秋!

渤海区全长162米、高7.9米的烈士英名录碑廊里, 4块大理石巨幅石碑上,密密麻麻地刻着的,全是烈士的名字及信息,整整 55308名革命烈士!

如果,把他们每一个名字都复活为一个血肉之躯,那将是多大的阵容!但他们却永远地倒下了,为了缔造我们的幸福生活!他们的血肉之躯,铸就了老渤海的精魂:“不屈不挠、艰苦奋斗、顾全大局、无私奉献”,这十六个字,字字如血,字字如火。天地英雄气,千秋尚凛然。

掩卷深思,不禁产生一连串的灵魂拷问:在牺牲面前,他们为什么能义无反顾、奋勇向前?在付出面前,他们为什么没有一丝犹豫,没有半点保留?答案无疑是信仰。那么,站在第二个百年起点的我们,应该怎样诠释英雄的含义?怎样传承英雄精神?在前行之路上,应该怎样对待得与失?怎样对待牺牲精神?在自然灾害面前,应该用怎样的心态面对?在全民普遍焦虑的滚滚洪流中,又应该怎样逃过精神内耗?我想《渤海魂》会给你满意的答案。

如果你觉得今天不幸福了,请读一读许晨主席的《渤海魂》吧,它会让你深切的感受到,你,正生活在无比的幸福之中!

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业