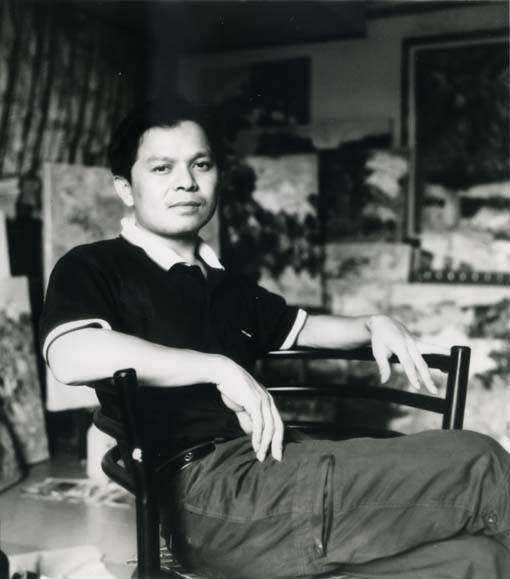

黄礼孩

我越来越感到,编一本民间诗刊是多么的微不足道,尽管在这一过程中我做了很多努力,今天回头看看,它已经成为我人生的一部分。对于我来说,编民间诗刊,是对行将逝去的青春岁月的纪念,是一个人对自由的想象,是一个人对新理想路径的寻找。编刊物同时也是自我的启蒙和教育,更是他者力量对自身局限性的改变。在这一过程中,我也和刊物走上了相互完成的途中,走在狂想的途中。

二十世纪和二十一世纪之交是70年代出生的诗人浮出海面的前夜。他们在黑暗中涌动,在诗歌的洪流中挣扎。生于70年代,为自己的时代的诗人编诗刊成为我强烈的愿望,第一期就推出《中国70年代出生的诗人诗展》,没想到整个中国诗坛为之震动。接着我又推出第二期的《70年代诗人诗展》,70年代诗人以更庞大的气势,群体登上诗歌的舞台,成为中国诗坛最有希望的新力量。《诗歌与人》仿佛一夜之间受到关注,这出乎我的意料之外。

我办刊并不想固守在一种风格上,多元共生才是一个刊物的出路。这就有了后来与安琪合编的《中国大陆中间代诗人诗选》。安琪既不在“第三代”诗人当中,又不在“70后诗人”里,她感到自己还有他们那个年龄段的诗人有被诗歌史遗忘的危险,而整个中国二十世纪60年代后期的诗人又是多么的优秀,但诗歌界没有给他们一种说法。因为这期专号,“中间代”不可避免成为一个备受争议的概念。

开放永远是一个刊物的个性,因为个人的充满局限性。这也就有了后来与布咏涛(江涛)的合作,我们合编了多期“女性诗歌”。从早期的《中国女诗人大扫描》到《中国女诗人访谈录》、《最受读者喜欢的十位女诗人》《新女性新诗歌》,到后来的《中国当代少数民族女诗人诗选》,女性诗歌在那段时间绝对是中国诗歌最美的光环。

多年后,诗人世宾、东荡子和我一起提出一个新的诗歌主张:“完整性写作”。我用两期《诗歌与人》来推出这个诗歌理念,包括诗歌文本和诗歌主张。我得说,每一种诗歌概念都有自身的局限性,但它的出现无疑也为诗歌的出路提供多种可能。完整性的主张是通过写作消除内心的黑暗,从而达到与世界对话与和解,并由此衍生出新的生命。

也这是这样,对于一期专题的策划,更需要深思熟虑,评估它的价值和影响。我曾经提出,《诗歌与人》要去出版别人不关注或遗忘的部分。比如《中国当代少数民族女诗人诗选》,无论从国家层面还是民间层面都没有人来编过。后来,我与诗人陈陟云编的《新诗九十年序跋选集》也成为一本惟一的书,它是另一种中国现代诗歌史。《诗歌与人》尽管印量在1500-2000本之间,都是赠送、交流,覆盖面很小。所以《诗歌与人》提出的口号是:影响有影响力的人,通过一些有影响力的人去传播诗歌,当然还有图书馆。此外,诗人世宾联合我们搞过“诗歌污染城市”的行为艺术,把诗歌粘贴在“城市的皮肤”、“面孔”上,试图如此引起大众对诗歌的关注。

一本刊物除了竭力挖掘被忽略的题材外,它对于时代也应该去纪录。2008年5.12汶川地震,《诗歌与人》及时出版了一期诗歌专号,结果里面很多诗歌入选当年的年度选本。汶川地震的诗歌井喷是一种现象,问题很多,对此,《诗歌与人》还专门出版了一期《5.12汶川地震诗歌写作反思与研究》,这期专号被一家诗歌机构评为“年度十大事件之一”。值得一提的是《诗歌与人》在地震发生之后,第一时间联合“诗生活”网,在广州和深圳举办了四场诗歌朗会,为灾区捐了八万多元。虽然钱不多,但它是《诗歌与人》作为“社会公民”的一种担当。

因为时代的变化,民刊也在悄然发生变化,对民刊的定义也就不一样了。显然,这不是一个办民刊最好的年份,人们更多把二十世纪七八十年代看作“民刊之春”。在东欧,一些国家则在五十年代出现以民刊表达自我声音的浪潮,他们把在民刊上的写作视为“萨米亚特”。这个隐喻来自波兰作家斯坦尼斯罗?雷蒙写的一部科幻小说:在遥远的星球上有一国家,那里的居民被迫像鱼一样生活在水下,嘴里吐出的泡沫就是他们之间惟一的谈话。官方的宣传说,水下的生活才是最美好的,偶尔浮出水面呼吸被看作是犯罪。结果,所有的居民都患上了风湿病,梦想着有一天能到岸上生活。多年后,另一位波兰诗人巴兰察克在文章中引用这个故事,他说一个生活在水下的人想浮出水面,是因为他的肺受不了,他想呼吸。自此,萨米亚特写作便成为东欧地下写作的一个符号。那个时候的东欧充满冲突和变化,陷入乌托邦迷思中的知识分子醒来,他们渴望对现实有更直接的表述,争取自由的先锋力量。在《地下》一中,对萨米亚特有深入研究的景凯旋教授说:“对东欧知识分子来说,自由不仅是一种人的权利,更是人的存在。因此,他们才会将其写作面向公众,而不是当权者”。

时间过去半个多世纪,不知中东今日的“萨米亚特”如何了,而中国当下的民刊已不是当年的民刊。现在的民刊已难觅当年的呐喊、突围的身影,也看不见自由的火焰在燃烧。所以当人们还拿八十年的民刊的标准来看今日民刊时,多少是失望的。做出改变应是所有民刊的出路。也正是以往的和现在的裹挟,危机感一种伴随着《诗歌与人》。因为个人的局限,这本刊物无疑也受到主编者个人气味的影响。在我看来,国际视野一直是我们所缺乏的。尽管《诗歌与人》策划了《俄罗斯当代女诗人诗选》、《国外五诗人诗选》等外国选本,但还是远远不够。带着危机感去办民刊,这种适度的紧张有助于抓住一些东西。那个时候,我不满足于只是发表中国一些民间或知识分子的声音,在同一时空下,还有世界诗人的声音。在与我们同时代用别的语言写作的诗人,他们在思考什么?呈现什么?这是我所关心的。

2004年,出版了诗人姚风先生翻译的葡萄牙诗歌大师安德拉德的诗歌专号时,我突然意识到是时候给刊物赋予其他的诗歌元素了。第二年,我设立“诗歌与人-诗人奖”,旨在给那些在漫长岁月中越写越好,源源不断推出光辉诗篇的诗人进行褒奖,意欲让更多的人沐浴诗歌精神的光芒,为人类的智慧和心灵的丰盈做出努力。这个奖我没有设立评委会,只有我一个人来做评委。我知道,别人会质疑这一做法,担心它的公平、公正和专业。我们知道任何奖或多或少都有些问题,国内有些奖黑箱操作是路人皆知。我不想模仿所谓的权威,也不想变成小圈子,再说,我也没有多余的钱付评委费。抛弃集体举手票决的形式,选择独立的评奖品质,远离利益关系,推出有灵魂感应的文本,这是我个人的愿望。

朝着这个愿望,在朋友们的帮助下,“诗歌与人-诗人奖”得以进行下去。第二届是中国七月派最后一位诗人彭燕郊;第三届是翻译家、诗人张曙光;第四届是女诗人蓝蓝;第五届是俄罗斯诗人英娜-丽斯年斯卡娅;第六届是瑞典诗人托马斯-特朗斯特罗姆。2011年度的诺贝尔文学奖揭晓,意想不到的是特朗斯特罗姆荣获此奖,很多朋友来信、来电祝贺我,都觉得我有超前的眼光,这是因为在诺贝尔文学奖颁奖前的四月份,特朗斯特罗姆先生先获得了“诗歌与人-诗人奖”。我愿意把这样的巧合视为一种好运气。如果有什么可以值得安慰的是,“诗歌与人-诗人奖”与诺贝尔文学奖在理想主义方面有某些交织。诺贝尔奖奖励的是“世界范围内有理想主义倾向的作品和人”,“诗歌与人-诗人奖”也有这样的情怀,我们愿意把此视为毕生奋斗的方向。

随着“诗歌与人-诗人奖”在诗歌界的日益壮大,我考虑的是如何让诗歌界之外的社会来接受它,也就是如何拓展诗歌的传播范围。现在阅读诗歌的读者有一个固定的群体,但这个群体有缩小的危险。有时候我们把诗集印出来了或者在网络上发表出来,大众却不理解,或者不懂,也不关心。对此,我们不得不思考,如何让诗歌通过另一种方式传递给读者。所以,在2013年的颁奖典礼上,我和我的朋友开始做一些努力。我找来画家刘鹂和雕塑家陈俊来设计创作奖杯,并把其放大五米高的雕塑,落户在广州的一个公共空间;我还请到版画家王嶷小姐创作了历届获奖诗人的肖像,在颁奖典礼上展出;此外,我还请到民谣歌手谢芳,把获奖诗人的诗歌谱成歌曲,用吉他演奏出来;在颁奖典礼上,我们邀请到广东现代舞团的舞者们用肢体尝试表达他们对获奖诗人代表作品的解读……这些东西都是从诗歌中衍生出来的,都是诗歌中的一部分,如此一来,诗歌就进入了传播的有效渠道。把优秀的诗歌从文字到视觉形象、声音、味道等形态的变化将是未来我们传播诗歌的一个方向。诗歌本来就是一门艺术,现在让诗歌呈现出它隐藏的艺术形态,进而影响到人的心灵,我们将为之不懈努力。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业