郭金牛/文

3月4日,我像往常一样,漫不经心地打开电子邮箱,收到了一封来自荷兰的英文邮件,由于我不懂英文,于是在线简单翻译了一下,原来,荷兰“鹿特丹国际诗歌节”主席巴斯科沃特曼向我发出邀请,邀请我参加第46届诗歌节。这完全出乎意料之外,荷兰鹿特丹国际诗歌节在全世界享有盛誉,有“世界三大文学盛会”和“头号国际诗歌节”之美誉,是当今世界上规模最大、历史最久、声誉最高的国际诗歌节。从1970年创始以来,共举办了45届,吸引了来自世界各国的近2000位诗人与会。聂鲁达、布罗茨基、帕斯、沃尔科特等诺贝尔文学奖获得者,著名中文诗人北岛、杨炼、西川、翟永明等诗人都曾获邀参加鹿特丹国际诗歌节。由于鹿特丹国际诗歌节历年的参加者中多有获诺贝尔文学奖的作家和诗人,鹿特丹国际诗歌节又被誉为“通向诺贝尔之路”。

当日,我将邮件转发给在德国的诗人杨炼,得到诗人杨炼的确认。他说,他向“鹿特丹国际诗歌节”主席巴斯科沃特曼推荐了我的诗,另,他还在回复的邮件里向我透露另一个信息,德国波恩大学汉学家顾彬翻译了我的6首诗,这些翻译是应德国著名思想、文化杂志Lettre International邀请而做的。这是我的诗歌第一次以整体性进入欧洲德语区。

“鹿特丹国际诗歌节”在我没有准备的情况下就来了。这对于我来,太过突然,让我感到有些“茫然”和“惶惑”,当然这些“茫然”和“惶惑”是激动、甜蜜而快乐的。我将参加诗歌节这个邮件又相继转给了深圳作协驻会副主席于爱成老师及《宝安日报》王国华老师和记者吴春华,并在最短时间内在《宝安日报》上发表了《郭金牛受邀参加鹿特丹诗歌节》消息报道。

从3月4日至6月5日出发前,诗歌节策划者穆尔及杨贝克及卡佳小姐就关于参加诗歌节事宜总共通信多达33封,他们不厌其烦地为我安排签证、机票及解答各类疑问。

我从诗歌节组委会了解到,世界著名诗人之一的德国桂冠诗人Durs Grünbein也会参加这次诗歌节,他曾在英译诗集《庞大的单数》读到我的诗,非常欣赏,组委会将安排我与他在诗歌节会面。我个人非常期待这一时刻的到来。

我是6月6日下午从深圳出发的,7日凌晨从广州白云机场坐上飞机,经过12个小时漫长的飞行,到了荷兰阿姆斯特丹机场。但由于我的手机不能拨打外国电话,联系不到我的翻译范璐怡小姐,而鹿特丹诗歌节接机人员打给我的电话讲的是英语,在电话里我们无法交流,因语言不通,我被困在机场。后来,深圳市作协驻会副主席于爱成安排人将我从阿姆斯特丹机场送到鹿特丹亚特兰大酒店。当时,送我到达酒店的朋友也是荷兰人,不懂中文,我无法填写英文入住表格,也是同样的原因,我又在酒店里困了4个小时……鹿特丹国际诗歌节主要是邀请世界各国一些知名诗人,大家一起聚会,参加一些主题活动。这些主题活动有诗人作品朗诵、研讨、访谈和签名售书等。

6月9日11时30分,我鹿在特丹城市剧院大厅见到诗歌节策划人之一的Mirthe Smeets与“鹿特丹国际诗歌节”主席巴斯科沃特曼,他们邀请各国诗人在亚特兰大酒店顶层集会,诗歌节主席首先向全世界各国与会诗人隆重介绍的不是诗人,也不是本届诗歌节组委会,而是工作人员,显现了鹿特丹诗歌节的人文价值观。集会中,巴斯主席与我聊了起来,我们聊到中国的网络诗歌及中国众多民间的诗歌奖,比如北京文艺网国际华文诗歌奖,金迪诗歌奖,中国诗歌流派网,在中国深圳,“打工诗歌”这一文学现象从深圳宝安扩散到全国。深圳也有很多诗歌活动频频开展,比如“第一朗读者”诗剧场跨界演绎,深圳书城“深圳晚八点”定期全民参与,及“旧天堂书店”不定期举行民间诗歌朗诵会等。各国诗人们对深圳不可思议的文化现象表现出浓厚的兴趣,向与会的各国诗人介绍说,曾在中国的北京大学给我颁过北京文艺网国际华文诗歌奖,很喜欢我的诗。

我的诗歌写作真正起缘于北京文艺网,我而与巴斯结缘也起于北京文艺网。

巴斯主席说,今年大陆官方也向组委会推荐了数名优秀中国诗人候选,但鹿特丹诗歌节还是秉承了推荐与自由挑选这一传统,从翻译到国外优秀汉诗作品中,最终选到了我。他个人非常欣赏霍尔顿先生翻译的我的诗歌。他说,中国有很优秀中文诗人,比如北岛、杨炼、西川、翟永明等人都曾邀请参加了“鹿特丹国际诗歌节”。期间,他还问我认不认识去年参加诗歌节的中国诗人胡续东,我说不认得,但我知道他在中国是很著名的青年诗人。当我聊到诗人杨克时,他立即说,这个诗人我知道,诗人杨炼曾多次赞赏过他,是中国著名诗人之一。

鹿特丹诗歌节期间只售书不赠书,诗人如果看到自己喜欢的书籍,得自己花钱购买。

6月9日16时,在鹿特丹城市剧院,参加鹿特丹国际诗歌节的各国诗人自带书籍展示。此行,除了自己的《纸上还乡》,我还携带了邓一光《你可以让百合生长》、杨争光《从两个蛋开始》、李兰妮《旷野无人》、南翔《1975年秋天的那片枫叶》、钟二毛《一阵风》、庞贝《滚尘马》、秦锦屏《这么旺的火,也烧不热个你》,以及深圳诗歌大展《面朝大海》、《深圳三十年新诗选》及于爱成文学评论等十多种,主要是参加交流活动的时候,展示给外国作家看,尽管邓一光、杨争光、李兰妮等早已为国外所知。

6月9日19时,各国诗人会集在鹿特丹城市剧院大厅。本届诗歌节整个亚洲或华语诗人只有我一个人参加,因为语言障碍和对世界诗人知之甚少,我无法与来自世界各国的诗人们进行交流。从翻译范璐怡小姐的解说中我得知,被邀请的诗人大都是来自有来欧洲、拉丁美洲和南美的诗人,比如德国、挪威、智利、津巴布韦、比利时等,我发现他们彼此都能亲切地交流,用荷兰语、英语、德语等,只有我一人孤独地发呆。好在德国诗人Durs Grünbein及时出现了,在鹿特丹城市剧院大厅,他好像认识我一样直接走到我面前,我们像老朋友重逢,握手言欢,翻译范璐怡小姐是名画家,毕业于鹿特丹美院,懂中、英、荷、德四国语言,她有着深厚文学素养,在我言及中国古典诗歌及现代诗歌时,她的翻译非常给力,使我与Durs Grünbein在交流诗歌的过程中,精采、通畅而愉快。范璐怡小姐是鹿特丹国际诗歌节主席巴斯的助理,她对中荷文化交流有很大的热情,并一直向巴斯介绍中国,以及发生在中国南部城市深圳的“打工诗歌”现象。巴斯表示有兴趣到深圳作进一步的交流。

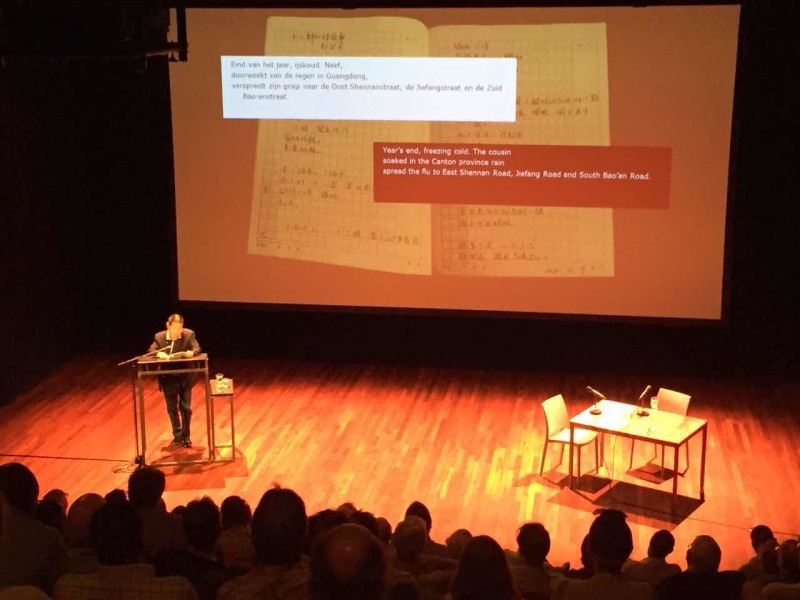

晚上八时,开幕式上,我用母语朗诵了自己的诗作《木工部的性叙事》。尽管大多数人都听不懂汉语,但他们仍然通过阅读和打在大屏幕上的翻译稿认真地读着、听着,并投以热烈的掌声。我不懂英文、荷兰语,无法评判翻译得如何,但从朗诵现场热烈的掌声来判定,观众反响非常热烈。我想,他们的掌声并不仅仅是因为被我的诗打动了,更多的是来自于对诗歌的尊敬。当然,在这之前,他们已经得到诗歌节组委会专门为每个诗人印刷的诗歌小册子,里面的诗都翻译成了荷兰语和英语。

荷兰是一个充满文化艺术的国度,人们热爱艺术,我看到鹿特丹诗歌节活动虽然每场都需要购票,但场场爆满。他们当中,有很多人喜欢中文诗,有许多荷兰观众与我合影留念。6月11日14:30,荷兰一名画家邀请我去画廊朗诵诗歌。在画廊,他们手上拿着从鹿特丹城市剧院拿到的宣传小册子,上面印有我的10首诗。这些不知名的人们,端坐在画廊,听我用汉语朗读我的诗篇,然后一起聊一些有关诗歌话题,时间过得很快,一小时过去了,我们要分别了,分别前,大家一起愉快留影。

6月11日20:30,鹿特丹城市剧院诗歌朗诵,签名售书。

诗歌节开幕式上,主持人介绍了我时,引用了著名诗人杨炼和青年评论家秦晓宇相关评论:“郭金牛是一位寄居他乡的流浪诗人,一位辗转于工业中眺望田园的抒情诗人,一位不无幽默感的哀歌诗人。郭金牛的诗,同时具有当代中国现实和当代中文诗歌的双重典型意义。不诉诸社会性喧嚣,却用真切、鲜活、极具个性化的词句,向我们敞开了一个无声者的世界:宛如二十一世纪中国社会的一只‘钻孔’,深入到广袤无声的地下,使我们得以从多个角度窥见当代中国最庞大辛酸的主题:农民工的生涯,和他们的内心。郭金牛经验的普遍意义和极端性,不仅在于他背井离乡近二十年辗转广东各地换过多个工种的沧桑打工史,更在于他的乡土情结、与生俱来的浪漫精神、普通人的七情六欲,以及“另外一个人民”(郭金牛语)的朴素情怀,在坎坷、复杂、悲凉的底层经验的打磨熬炼下,逐渐形成了一种十分特别的灵动、尖锐、一咏三叹的语言风格。郭金牛用这种时而破碎突兀时而哀婉悠长的语言为广大的命运的同路人立言,也给世界提供了探索中国之谜的血肉线索,以及回归古往今来连接真人生和真语言的诗歌血缘。”

诗歌节组委会给我安排了几个重要环节。此前,鹿特丹国际诗歌节国际网站记者Mirthe Smeets提前做了采访,发布在这个诗歌节的网站上。此次诗歌节现场出现了有关我的平面宣传,多媒体影像宣传,作品推介,诗人诗歌研讨会,签名售书,记者采访等。荷兰《人民日报》、《360》杂志、华人《联合时报》都分别以整版方式报道了我及中国诗歌。其中《360》用了三个超长版面。

此次诗歌节,我一共有10首诗参与其中,分别是瑞士苏黎世大学的传媒系主任卢卡谢德勒和学者马克思翻译的7首诗:《在外省干活》《工地上,想起一段旧木》《打工日记》《离乡地理》《662大巴车》《十亩小工厂》《第十二个月的外省》,荷兰的翻译家布来恩霍尔顿翻译的《木工部的性叙事》和《重金属》,以及美国诗人莫楷翻译的《纸上还乡》等共10首。

因为我不懂外语,无法评说各国诗人的诗作,每场活动下来,主要是各国诗人主动找我交流,比如俄罗斯诗人Philip Nikolayev。他说,我的诗让人惊讶,这种白描式、纪录片式诗歌书写,直接、短促、有力、直抵人心;澳大利亚诗人Lionel Fogarty说我的诗新奇独特,读后具有超凡的震撼力;德国著名诗人、德国最重要文学奖毕西纳奖获得者Durs Grünbein评价说:“我被诗人郭金牛的诗作《重金属》的强韧以及《罗租村往事》的丰富想象所震惊,此人兼具狂野的幻想力和对一切生存‘搏斗者’的悲悯,他或许是我所读到当代中文诗歌具有大情怀的道义或担当者。对于我来说,郭金牛的作品是独一无二的。”西班牙诗人Harkaitz Cano将我拉到会场安静的一角,说他喜欢中国的古典汉诗和现代诗,希望与我及其他中国诗人有更多的交流。从各国诗人热烈的掌声与真诚交流来看,我相信他们各种形式的表达,充满了对中文诗喜欢和欣赏。此次诗歌节,对中文诗歌有相当程度的重视。

令我想不到的是,很多荷兰华人也关注到这个诗歌事件。荷兰驻华大使陈旭及其夫人张文慈通过组委会翻译拿到了我的诗集《纸上还乡》。从鹿特丹的诗歌节海报,华人们得知有中文诗人从中国大陆来,纷纷购票来观看。6月12日,我在城市剧院大厅参加朗诵前,就被来自香港大学的交换生苏晞欣拦住了,她说她来自中国香港,很高兴能在鹿特丹参加中国诗人的诗歌朗诵会。另外,我在荷兰嘉顿酒楼吃饭时,酒楼华人老板拿着《联合时报》上一整版有关我的诗歌报道和相片问我,这报纸上报道的是不是你?在鹿特丹活动期间,华人画家谢泉画,荷乐网总裁罗明及周歆丹,东道足球校长李春,华人张仲文、张凡等都拿到了我签名的诗集《纸上还乡》。

这次参加鹿特丹国际诗歌节的经历特别美好。世界虽然广大,我们每一个人只能生活在一隅。人类通过艺术进行精神上的追求,以对生命、对自由、对人性体察有着通“神”之处,可以穿越国籍肤色种族,哪怕他是工作生活在流水线、工地或监狱,仍然可以叩寂寞以求音,或聆嘉声而响和,或追问、或怀疑、或思想。诗及其他艺术,都是美好的事物,我们都可以按照内心向世界说出自己的声音。诗歌节期间,我是愉快的,与主席巴斯、杨贝克、莫尔特、范璐怡等一见如故,很快与他们混得烂熟。我想,不管荷兰人、中国诗人或世界各国其他诗人是否欣赏我的诗,都不要紧,我与他们一起,听听各自的诗歌,一起合影留念,这就足够诗意了。

附有关郭金牛诗作评论:

——著名诗人杨炼

郭金牛的诗集《纸上还乡》,同时具有当代中国现实和当代中文诗歌的双重典型意义。它不诉诸社会喧嚣,却用真切、鲜活、极具个性化的词句,向我们敞开了一个无声者的世界。他写作意识清晰,技巧成熟。一粒“米”、一点“白”,灵动的语感、跳荡的节奏,举重若轻,似轻愈重,以柔声、甚至气声唱法,贴近心灵的颤动,丝丝缕缕挑开挤压成块的凝重感受,让我们每个人都在底层。能够意识到这个底层,写出这个底层,且写出它的深与广,反映诗人的思想深度和情怀,是一件非常不简单的事情。

——著名评论家唐晓渡

郭金牛成为近年来中国诗坛的一匹黑马绝非偶然,他的诗歌兼有相对当代社会现实和诗歌的双重典型意义,尽管他首先致力于书写他真实的生存处境和内心世界,却无意中成为底层千百万“打工者”的代言人。他的诗歌与其说呈现了当代诗歌一道夺目的风景线,不如说穿透了所有的风景线,同时,穿透了一切“诗化”的美丽谎言。他的犀利使“刺痛”成为诗意的核心;而他的节制则使他的作品始终保持清越饱满的美学品质。这种品质与温柔敦厚无关,而仅仅是为了捍卫劳动者的尊严,同步实现其撰刻“打工者的汗青”和“纸上还乡”的精神目标。他的诗举重若轻,似轻愈重,精警、敏捷、灵动,其节奏与以至于呼吸之间,既有某种惊人的合,又显出自身独具的魅力。他以某种微妙的反讽方式,同时向传统诗词和当代诗歌汲取养料,以一念间抓住真实和正义的综合创造力,深化、拓展、延伸和辐射其冰火覆集的诗学空间,通过不同角度的反复书写,他极大地丰富了“乡愁”这一中国诗歌传统母题的内涵,并迫使其前所未有的部分,成为本时代对诗歌的重大贡献。

——著名诗人西川

我曾在2013年出任过北京文艺网第一届国际华文诗歌奖的评委,那是一次让我既兴奋又疲惫的经验。我不得不阅读海量投稿诗,可能有上万首吧,但其中大部分喧嚣而平庸或者诗情画意而乏味——惩罚一个诗人的最好办法就是让他没完没了地读诗!这种我别无选择的摧残式阅读以及投稿诗人们的网络纠缠以及其他一些因素,让我义无反顾地退出了第二届评委。但读下那么多诗,印象不会没有。我感觉在众多以“我”为中心的抒情作品中比较打眼的,基本上是诉苦或者以批判的眼光看世界(具体说来是看中国)的那种。诗人想象、描述和批判他的生活、他的时代、他身边的人和由这些人组成的社区和社会,似乎是天经地义的。这一届的头奖最终颁给了一个网名叫“冲动的钻石”的诗人。“钻石”本名郭金牛,是富士康公司员工。我们都知道富士康的事情:跳楼的员工、楼顶上的护网、贪婪的资本、血汗,还有据说是自愿的加班加点——这是一幅已经基本固定下来的当代中国城市底层生活的代表性画面。这个奖颁给“冲动的钻石”从道义上讲完全正确,况且他诗写得不错。需要说明的是,华文奖背后的灵魂人物其实不是我们这些评委,而是长期旅居欧洲又放心不下国内诗歌现场的朦胧诗代表人物杨炼。由于杨炼的关系,德国媒体介入进来,2013年12月14日,《南德意志报》文化专栏首页以整版方式刊出对郭金牛的报道(而国内多少勤奋工作数十年的重要诗人都没有获得过这样的待遇。这就是国际上的中国叙事,它刺激着无论是国外还是国内的中国想象)。文章聚焦于“无声者”的声音,以及华文奖对“真人生、真创作”的推崇。多年以前我干过新闻报道,知道“冲动的钻石”郭金牛属于有故事的人:他角色复杂,又是诗人,又是富士康打工者,又有乡村背景;说“冲动的钻石”折射出了当代资本主义的血光和汗臭,还有无奈和绝望,似乎也不过分。我一点也不怀疑“冲动的钻石”本人的真诚。

——著名诗人梁平

从小一直生活在城市里的人是无法体会郭金牛的诗歌的,如这样的诗句 “662大巴车662次乘坐/662大巴车不是起点也不终点/它经过罗租工业区,石岩镇,和高尔夫球场/就像我经过小学初中和大学……”令人欣慰的是,诗人把这种独特的感受呈现出来时,已经没有了那种悲戚与自卑感,而是显得水乳交融。像郭金牛这样的城市诗歌,既没有波德莱尔那样偏执的“恶”,也不是飞机、高铁、楼堂馆所和灯红酒绿的城市浮华外表,而是从城市人的精神向度上雕刻标记。

——世界著名诗人杜尔斯·格仁拜因

我被诗人郭金牛的诗作《重金属》的强韧以及《罗租村往事》的丰富想象所震惊,此人兼具狂野的幻想力和对一切生存“搏斗者”的悲悯,他或许是我所读到的当代中文诗人中具有大情怀的担当者。对于我来说,郭金牛的作品是独一无二的。

郭金牛在开幕式上

郭金牛在开幕式上郭金牛 湖北浠水人,现居于深圳市龙华新区。诗作曾被翻译成德语、英语、荷兰、捷克等多种语言。诗作曾参加鹿特丹国际诗歌节、捷克国际书展、德国奥古斯堡市和平节。获首届北京国际华文诗歌奖、首届中国金迪诗歌奖;广东省首届诗歌奖金奖。

——————————————————————————————

作家网编辑:安琪

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业