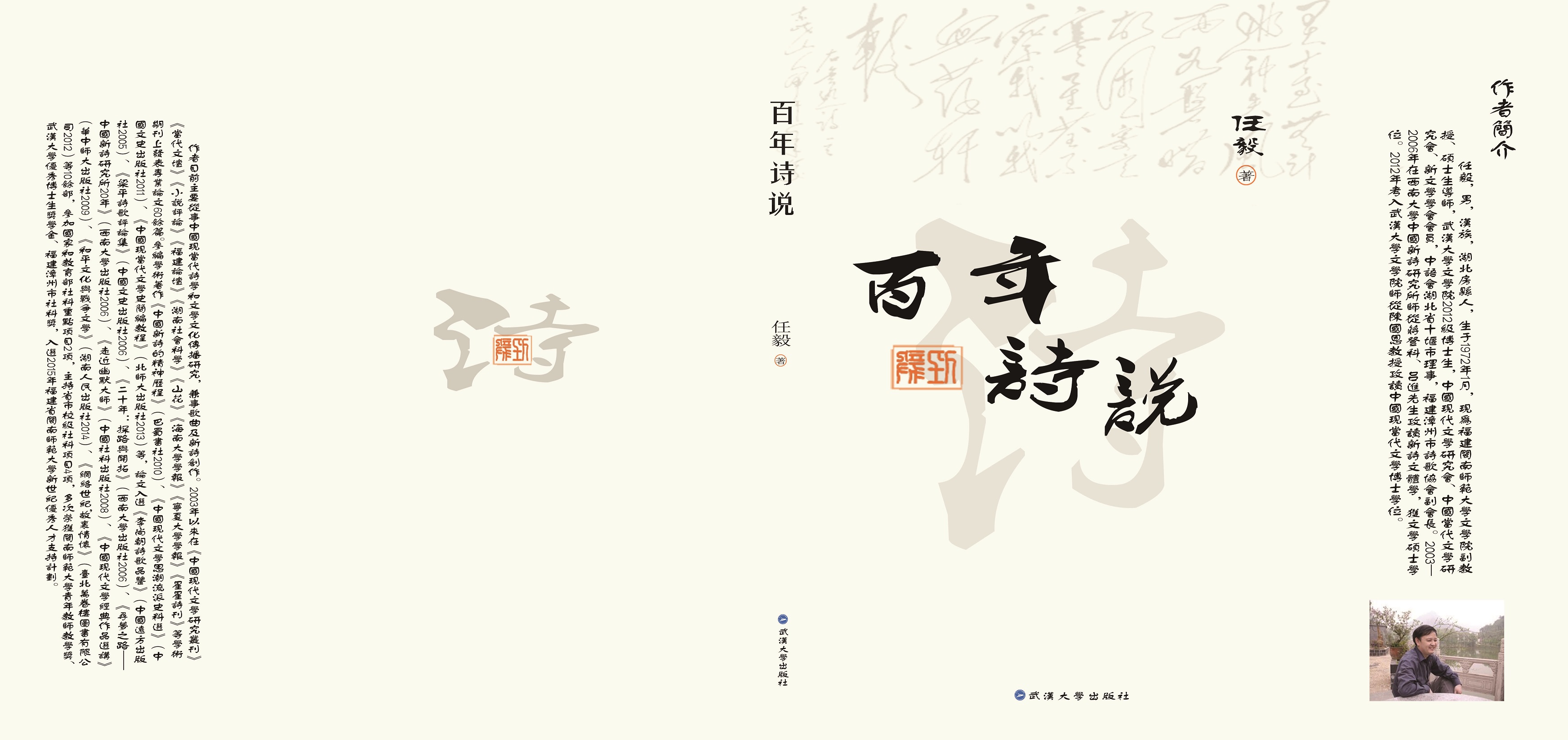

《百年诗说》

(任毅 著,武汉大学出版社2015年出版)

目 录

引 论 百年诗史的重构与“余秀华现象”

第一章 20世纪上半叶中国新诗的生成

第一节 《野草》:鲁迅的焦虑与反抗哲学

第二节 《女神》:郭沫若的“五四情歌”

第三节 徐志摩的“遗梦”与戴望舒的“寻梦”

第四节 “左翼之子”杨骚的诗

第五节 艾青:红与黑及诗体散文化

第六节 “七月三声”:绿原、曾卓、阿垅

第七节 穆旦:现代性与伪“经典化”

第二章 20世纪下半叶中国新诗的嬗变

第一节 余光中:传统与先锋

第二节 食指:生命炼狱中的野花

第三节 舒婷:朦胧的“现代性”

第四节 昌耀:意象世界与文化内蕴

第五节 朱增泉:忧患精神与超时空意蕴

第六节 梁平:《重庆书》的长诗结构和人称

第三章 21世纪初“新诗的二次革命”

第一节 中间代:命名及其特色

第二节 “70后”诗歌研究

第三节 “新来者”的世纪九歌

第四节 21世纪初青年诗人论

第五节 网络诗歌对人文精神的解构

第六节 当下网络诗歌精神建构

第七节 “新诗二次革命”与精神重建

后 记

序言

陈国恩

《百年诗说》即将付印,任毅要我写个序,我很高兴地接受了。任毅硕士阶段师从著名诗学家吕进先生和蒋登科教授,在新诗研究方面打下了扎实的功底。三年前考入武大读博士学位,主要精力转向我负责的一个国家社科基金重点项目“鲁迅与二十世纪中国研究”,所撰关于鲁迅《野草》研究的文章后来发表于《中国现代文学研究丛刊》。这回他拿来书稿,我才发现,他撰写发表的关于新诗研究的文章已经相当可观,这次编辑出版,起名“百年诗说”,我想主要是因为书中所论涵盖百年中国经典诗人及经典文本。这在他,应该是一个阶段性的总结,对于喜欢诗歌和关注中国新诗发展的读者,也无疑是个好消息。

新诗诞生,迄今已近百年,期间群星璀璨,诗人辈出。本书遴选了40余位诗人,结合他们成熟期的代表诗作,深入诗歌文本,探讨诗美内蕴。在研究的构想和编辑的思路上,是以点带面,兼及其余,不是面面俱到,但求个案深入,不作陈辞套语,拓展逆向创新。批评方法上,力求把新批评的细读法和中国式的整体感知结合起来,知人论诗与顿悟体验融为一体,同时兼顾了中国新诗的传统继承与现代技法,深入诗人情思内核与诗歌语言本体,见微知著,多有新见。

中国新诗经历了草创、奠基、拓展、普及与深化四个发展阶段。白话诗派、五四浪漫派、新月古典派、象征诗派、中国诗歌会、现代诗派、七月诗派、九叶诗派依次领潮。在不同诗潮的分流与整合中,鲁迅、郭沫若、戴望舒、艾青、穆旦成为诗穹中的明星,《野草》《女神》《志摩的诗》《望舒草》《大堰河》《慰劳信集》等诗集均为各个时期代表性的诗集。中国诗歌会的杨骚,“七月诗派”的绿原、牛汉、阿垅等,也是当时诗群中的代表诗人。每个研究对象都是一个丰富的存在,任毅的论述抓住了他们的创作个性和历史的独特性,是有眼光的。

20世纪下半叶,大陆“十七年新诗”延续了“延安诗歌”的民族性与大众化特点,但在现代性探索上基本断裂。“白洋淀诗群”上承“九叶”,下启“朦胧”,食指(郭路生)是转型时期的代表诗人。朦胧诗派中,舒婷是个代表,她的诗的复杂性也正与这一诗派命名的朦胧性相同。当“第三代”忙于语言实验的时候,游走于青藏高原的昌耀以沉潜的姿态穿越“潜在写作”,直到上个世纪八十年代末才跃上文坛,九十年代即抵达西部诗歌应有的哲思高度。共和国将军诗人朱增泉从“猫耳洞”里爬出来,历经改革开放的转型时代,完成了当代军旅诗歌从单纯政治抒情到现代反思的突破。与“第三代”一同成长起来的还有四川诗人梁平,他的诗写始于80年代后期,成熟于90年代,长诗《重庆书》是他在世纪之交完成的佳作,引起了当年诗坛轰动。20世纪60—80年代,与大陆诗潮发展相悖,台湾诗坛经历了从西方化的现代主义到回归民族传统的探索历程,90年代两岸诗坛开始合流。余光中的新诗创作算是其中最突出的代表。上述诗人的作品在向我们言说诗心的同时,也道出了时代文化的丰富信息。

21世纪刚刚过去15个年头,新诗借助网络传播等途径开始了包括诗歌精神、诗体形式在内的“二次革命”。“朦胧诗”之后“第三代”之前,还有大批“新来者”,90年代后又有“中间代”、“70后”诗人群崭露头角。韩作荣、侯马、雷平阳、洪烛、娜夜、道辉、安琪、康城、金铃子、吴岩松、胡弦等诗人先后成为当下诗坛的领潮者,还有更年轻的徐钺、王小忠、阿华、子梵梅、余秀华等也在数字时代与地域文化的召唤下投入到新世纪诗歌的创作洪流中。网络诗歌人文精神及其诗学价值的重建正在成为当下和未来一段时期新诗研究关注的核心。

读诗是一种缘分,论诗是一种勇气。这些渐渐泛黄的诗句依然在向读者言说诗人创作的焦虑和他们的理性解脱,告诉我们作家的爱恨情仇,时代的风风雨雨,艺术探索的艰辛,百年传承的不易。中国新诗依然在变革中发展,在发展中探索成长。诗人在说,文本在说,读者在说,批评家也在说——百年新诗期待爱诗的人们自由言说。借助这本书的出版,希望任毅可以在文学研究的道路上走得更远。

2015年3月3日珞珈山

后 记

这本书的完成,首先应当感谢我的武大博士室友、作家晓苏先生,承蒙他推荐我担任华中师大主办的《文学教育》“新作快评”栏目责任编辑,副主编舒坦先生也帮忙审稿,一年下来终于集成十余篇。在晓苏先生的鼓励下,我真有了出一本诗学论著的冲动。

回首2003年负笈学诗以来的岁月,发现自己竟然写成了长长短短28万多字的诗歌批评。从鲁迅、郭沫若、徐志摩、戴望舒、艾青、穆旦,到食指、余光中、舒婷、昌耀、朱增泉、梁平,以及后来的一大批“新来者”、“中间代”、“70后”、“80后”网络诗人,我都有了一些细致的个案分析和诗学评判。特别是针对当下网络诗歌,我看重其诗歌精神对于社会文化的建构与解构价值,由此探讨了网络诗学对当代文学传播的巨大作用。

掩卷长嘶,一声叹息。从故乡的武当云霞到重庆的北碚甘泉,从闽南的九龙江畔到江城的珞珈清风,我在南方已经漂泊了半生,集成这几页纸,供献在世人面前。

感谢我的博士导师陈国恩先生,您的严谨谦和是我治学为人的标杆,本书的序言又给了我前行的信心。

感谢西南大学中国新诗研究所的硕士导师蒋登科先生和吕进先生、陈本益先生、向天渊先生、陆正兰教授、梁笑梅教授、熊辉师兄等诸位老师,你们的教导和关怀是我创作的源泉与动力。

感谢武汉大学文学院现当代文学专业导师组的易竹贤先生、於可训先生、昌切先生、樊星先生、方长安先生、金宏宇先生、叶立文先生、张园老师、荣光启老师、严靖老师、裴亮老师、余蔷薇师姐,感谢博士师兄毕光明教授,你们的著作文章和谆谆教诲,让我受益匪浅。

感谢中南大学文学院的欧阳友权教授、闽南师范大学的黄金明先生、张桂兴先生和陈煜斓先生,没有你们的鼓励和关怀,就不会有这一切。

本书获得闽南师范大学学术著作出版基金资助,非常感谢。

感谢我的家人与亲朋,是你们支撑着我40年前进的步伐,文中的每一个字,背后都写满你们的爱与期待。

感谢我的好朋友吴子林博士和安琪女士,诗友康城、海钦、老皮、阿里、仕荣、建鸿、朝晖、常青等,你们给了本书直接的指导和启发。我的学生张良、袁晓媛、李晶、蔡金妮等,在资料收集和文字整理中也付出辛勤的劳动,一并谢谢。

感谢武汉大学出版社的张福臣先生、郭倩女士和哈尔滨出版社的石向前先生、王思宇女士,谢谢你们耐心与细致的编辑工作。

由于时间紧迫,本人学识浅陋,书中纰漏在所难免,敬请读者批评指正。

任 毅

2015年4月5日珞珈山麓

学者、作家推介任毅专著《百年诗说》

任毅同学入学前就是一名青年诗人,他是因为热爱新诗才来攻读新诗文体学的。

——吕进(西南大学中国新诗研究所教授,博导,鲁迅文学奖评委)

作为武汉大学现当代文学专业博士生导师组负责人,我了解到,任毅同学具有扎实的专业基础,学术视野较开阔,除了文学,还对哲学、心理学、社会学等学科具有较多的兴趣和思考,读博期间发表学术论文20多篇,其中多篇为核心期刊,是本专业成果较多的博士生之一。任毅治学态度严谨,学术意识敏锐,工作认真负责,踏实勤奋,善于从前人的研究成果中发现问题,具有较强的独立思辨能力和科研能力。这本书是他近年来的诗学成果,对爱诗的人们定会有所启迪。

——於可训(武汉大学文学院教授、博导)

任毅硕士阶段师从著名诗学家吕进先生和蒋登科教授,在新诗研究方面打下了扎实的功底。三年前考入武大读博士学位,主要精力转向我负责的一个国家社科基金重点项目“鲁迅与二十世纪中国研究”,所撰关于鲁迅《野草》研究的文章后来发表于《中国现代文学研究丛刊》。这回他拿来书稿,我才发现,他撰写发表的关于新诗研究的文章已经相当可观,这次编辑出版,起名“百年诗说”,我想主要是因为书中所论涵盖百年中国经典诗人及经典文本。这在他,应该是一个阶段性的总结,对于喜欢诗歌和关注中国新诗发展的读者,也无疑是个好消息。

——陈国恩(武汉大学文学院教授,博导)

读诗是一种缘分,论诗是一种勇气。《百年诗说》是任毅潜心诗歌研究的心血之作。与当下一些诗歌研究迷失在晦涩的歧途上不同,此书充满了诗性的感觉、诗人的激情,还有追踪当下诗歌跃动步伐的现实感,读来清新可喜。这些渐渐泛黄的诗句依然在向读者言说诗人创作的焦虑和他们的理性解脱,告诉我们作家的爱恨情仇,时代的风风雨雨,艺术探索的艰辛,百年传承的不易。中国新诗依然在变革中发展,在发展中探索成长。诗人在说,文本在说,读者在说,批评家也在说——百年新诗期待爱诗的人们自由言说。借助这本书的出版,希望任毅可以在文学研究的道路上走得更远。

——樊星(武汉大学文学院教授,博导)

任毅同学是为了自己的兴趣爱好而报考中国新诗研究所的,他对新诗创作的悟性较高,专业基础很扎实,知识面较广,科研能力较强,发表的科研成果较多,在诗学研究方面很有潜力。他为人朴实平和,谦虚真诚。2004年首届“华文诗学名家国际论坛”上,他的学术论文获得新加坡诗人、评论家陈剑先生称赞:任毅年轻,很有学术锐气!

——蒋登科(西南大学中国新诗研究所教授,博导)

任毅博士的《百年诗说》是学界迄今为止最早关注“余秀华诗歌热”现象的诗学专著之一,足以说明著者的学术敏感和研究视野。作者大胆提出,“余秀华诗歌热”是诗歌美学意蕴与媒介传播的共赢。诗意共鸣与自媒体联手,正在赢得新诗的复兴。余秀华诗歌的主题内涵主要集中在社会底层爱而不得的困境、乡村草根病患生存的苦难、身残志坚的励志情怀、网民情感的日常抒写等四个方面。阙爱与病患构成余秀华人生与诗歌的底色,抗争与宣泄是余秀华作为当代女诗人的亮点。余秀华诗歌中充满新奇大胆的想象和刺痛感,借助语词创新的穿透力,产生了独特的诗美效果。余诗的接受和传播是自媒体时代诗歌唤醒的猎奇心理、悲悯情怀及从众心态促成的“诗歌神话”。新诗与新媒体的联姻,正在改写新诗的边缘化处境。本书中类似的观点新锐而大胆,条分缕析,鞭辟入里,相信读者自会有更新的悦读发现。《百年诗说》,值得一读!

——张福臣(武汉大学出版社分社社长,编审,资深出版人,作家)

晓苏(华中师范大学文学院教授,博士,硕导,著名作家,杂志主编)

石向前(哈尔滨出版社分社经理,资深出版人,当代作家)

作者简介:

任毅,男,汉族,湖北十堰市人,生于1972年1月,现为福建闽南师范大学文学院副教授、硕士生导师,武汉大学文学院2012级博士生,中国现代文学研究会、中国当代文学研究会、新文学学会会员,中语会湖北省十堰市理事,福建漳州市诗歌协会副会长。2003—2006年在西南大学中国新诗研究所师从蒋登科、吕进先生攻读新诗文体学,获文学硕士学位。2012年考入武汉大学文学院师从陈国恩教授攻读中国现当代文学博士学位。

作者目前主要从事中国现当代诗学和文学文化传播研究,兼事歌曲及新诗创作。2003年以来在《中国现代文学研究丛刊》《当代文坛》《小说评论》《福建论坛》《湖南社会科学》《山花》《海南大学学报》《宁夏大学学报》《星星诗刊》等学术期刊上发表专业论文60余篇。参编学术著作《中国新诗的精神历程》(巴蜀书社2010)、《中国现代文学思潮流派史料选》(中国文史出版社2011)、《中国现当代文学史简编教程》(北师大出版社2013)等,论文入选《李尚朝诗歌品鉴》(中国远方出版社2005)、《梁平诗歌评论集》(中国文史出版社2006)、《二十年:探路与开拓》(西南大学出版社2006)、《寻梦之路——中国新诗研究所20年》(西南大学出版社2006)、《走近幽默大师》(中国社科出版社2008)、《中国现代文学经典作品选讲》(华中师大出版社2009)、《和平文化与战争文学》(湖南人民出版社2014)、《网络世纪,故里情怀》(台北万卷楼图书有限公司2012)等10余部,参加国家和教育部社科重点项目2项,主持省市校级社科项目4项,多次荣获闽南师范大学青年教师教学奖、武汉大学优秀博士生奖学金、福建漳州市社科奖,入选2015年福建省闽南师范大学新世纪优秀人才支持计划。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业