湘西诗人胡建文诗集《天空高远 生命苍茫》研讨会在京举行

5月5日下午,湘西诗人胡建文诗集《天空高远 生命苍茫》研讨会,在北京师范大学举行。

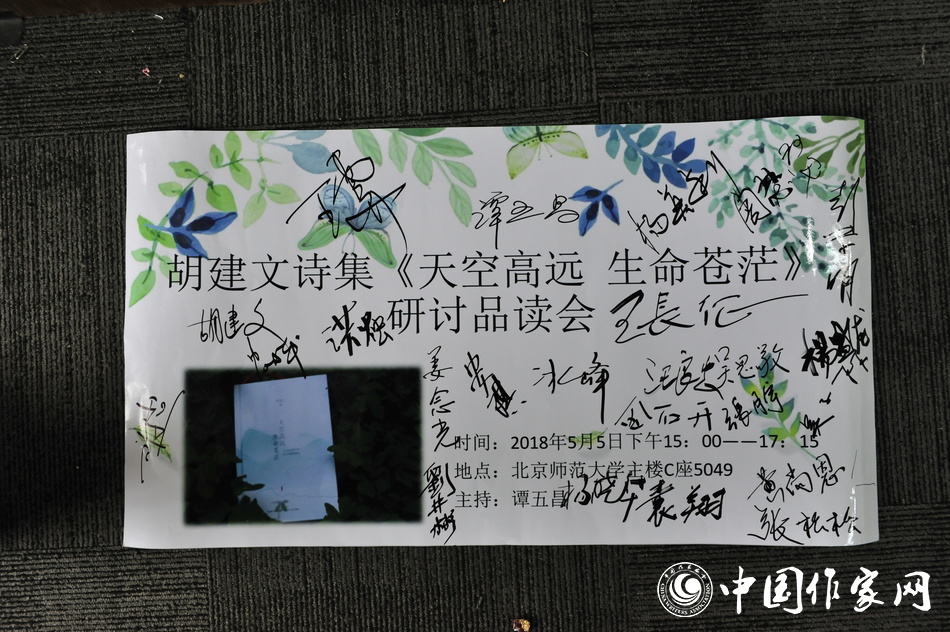

研讨会海报

5月5日下午,由国际汉语诗歌协会、北京师范大学中国当代新诗研究中心联合主办的湘西诗人胡建文诗集《天空高远 生命苍茫》研讨会,在北京师范大学举行。吴思敬、彭学明、姜念光、冰峰、洪烛、安琪、吴子林、周瑟瑟、金石开、王国平、杨晓华、杨盛龙、汪良忠 、张月宇、黄尚恩、苏明 、王长征、杨莫莉、农小平、刘娟、刘井彬、袁翔、任美玲、吉侯路立、王霁、张松松等诗评家、诗人、艺术家二三十余人,以及北京师范大学部分学生代表参加了这次研讨会。会议由北京师范大学中国当代新诗研究中心主任、诗评家谭五昌主持。

《天空高远 生命苍茫》于2018年1月由长江文艺出版社出版,收集了近年来胡建文创作的上百首诗作。诗人将大湘西作为他的精神背景,扎根土地,从自己的日常生活经历与故乡的人物景色中找到灵感的激发点,书写了湘西的大山、溪水与风声,其风格清新、灵动、优美、洒脱而深情,与大湘西的山川风情应和相宜。

首都师范大学教授、诗评家吴思敬肯定了胡建文诗歌创作的成就,他说诗集名称恰好印证了作者诗歌创作的风格:“天空高远”象征着胡建文的语言是诗性的语言,是想像的语言;“生命苍茫”表现出诗人对生命意识的追求和肯定,无论是亲情的表达,还是意象的选择,都显示出诗人强烈的生命意识。

中国作家协会创联部主任、作家彭学明从自己的阅读体验出发,认为该诗集的诗是从骨髓里、血液里冒出来的诗,在一个“伪抒情的时代”,这些诗歌作品从生活中来,从人性中来,显得自在、接地气。

《解放军文艺》主编、诗人姜念光则从诗歌的地域文化特征出发分析了胡建文的诗歌创作特色,他的诗没有离开三湘大地,语言敏捷、意象明快、感情强烈,具有英烈之气,与湖南人民的文化性格形成一种互证互映。

中国文联出版社诗歌出版中心主任、诗人洪烛的发言充满诗意,他把胡建文诗集中的诗歌比做自留地里野蛮生长的植物,其中有两种诗歌很有优势,一种是穿着皮鞋、用普通话写作的部分,现代而洋气;另外一种是穿着草鞋、用方言写作的部分,具有土味。而恰恰“土得掉渣”是他最大的优势。

与会专家、诗人普遍认为:胡建文诗歌细节描写真实、生动,其乡土经验书写与亲情叙事真实、深情,充满了悲悯情怀。其语言干净、精瘦,与当代大多数丰腴华丽的诗歌语言迥异。诗中对故乡的描写呈现了乡村文明生活里独有的特征,现代性与古典性交织,大气,充盈着侠气,满是和气。这是一本源自诗人本体,由内心出发的诗集。

北师大赣协张颖同学在朗诵胡建文诗作

研讨会上,中国教育电视台主持人张松松,国际汉语诗歌协会理事袁翔,北京师范大学的张颖、张巍、张耀文等同学还现场朗诵了胡建文的诗作。

诗集《天空高远 生命苍茫》作者胡建文

诗集的作者胡建文对大家的研讨表示衷心感谢,他说自己写这本诗集,是因对生活的感悟,对湘西的日常与山水,由内而外的一种抒情和总结,表达最真实的自我,抒发最真挚的情感。(尹超)

会后合影留念

来源:中国作家网

作者:尹超

http://www.chinawriter.com.cn/n1/2018/0509/c403994-29974701.html?from=timeline

附:

读书记)266

蕴藉着古老东方文明元素的中国印

安琪/文

2003年我刚到北京的时候,应聘的单位租住北大校园内的平房办公,我也因此在北大校园里住了三个月,当时谭五昌教授还是北大博士生,却已编著很多诗歌选本,时有诗人朋友到学校找他他便做东请客,偶尔也邀我一起聚聚,我就是在这样的一个场合认识胡建文的,那时他还是学生,白净瘦小,点个头,互报姓名,以后我奔波于生活,与胡建文再无见面。微信时代许多老朋友纷纷恢复联系,胡建文也是其中之一,此时他已供职吉首大学,时常见到他主持学术沙龙的消息,今年他出版了诗集《天空高远 生命苍茫》,谭五昌教授给了我一本,使我有机会拜读胡建文的大作。

本书分五辑,每一首诗后不落时间,这给研究者设置了一些障碍,有了时间可能更便于分析作者的写作轨迹、写作变化,诗歌这种文体不是进化论文体,对个人也是如此,所以并不是越写就能越好,有的人反而是越写越差,我的判断,胡建文当属前者,越写越好的那种。因为在本书第四辑依稀辨析出这是胡建文的早期诗作,本辑题为“我想珍惜的美好”,以爱情诗为主,有一个抒情对象“你”,诗作不长,每首基本表达的是一种情感,或者思念,或者祝福,语言也明白直接,这部分诗更像练笔阶段的作品,一个人诗歌起步阶段有情感没技巧的作品,不知对不对?

本书重中之重还在第二辑,“唉,故乡”,每一首都有可圈可点之处。通过本书后面的几篇评论文字,我了解到作者是个农家孩子,考上大学改变了命运,但底质依然不改乡村之子纯朴的本色。确实中国作家有乡村生活经历是一笔用之不竭的财富,大地在城市长的是钢筋水泥建筑,长的是水泥路,都是硬梆梆毫无诗意,在乡村则长稻子麦子和果蔬,长炊烟,长田园风光,这些“诗经时代”至今永恒的母题天然具有诗意,哺育了一代又一代作家茁壮成长。我们先读本辑第一首《父亲》,砍柴、背打谷机、扛木头、挑粪,每一件散发着体味的活计都足以表达父亲不屈的性格,最精彩的还在这个细节,“打棺材的时候/硬要躺进去试试,看舒服不舒服”,这是城里人决不会有的,首先城里人没有事先打棺材放家里的习惯,因此这个细节有极限体验的意味,是编也编不出的个性化的事实,父亲“不怕死”的形象就这样鲜活地立在纸页上。给母亲的诗在本辑中占有多于父亲的分量,最打动我的是《妈妈,我想给您写一首诗》,这首诗用四段16行传递了一个悖论主题:写给母亲的诗是世界上最难写的诗。然后作者自我解释为何难?最后得出结论:不写了,就给妈妈打个电话吧。就这样欲擒故纵、进一步退两步、一番纠结缠绕后,突然笔锋一转,以这样两句作结:“听到电话里传来的笑声,我就晓得/儿子一句贴心的话,当得写一百首诗……”本诗瞬间亮了,在连起来肯定比长城还长的写给母亲的诗中从此亮起了胡建文这一首。这掩藏着作者狡猾的小心思的写给母亲的诗,这不写而写的诗比直接写还厉害,归根结底作者还是要给母亲写一首诗,他不会满足于只给母亲打电话,本质上作者也是一个迷信文字的人,他相信文字的力量将大于语言的力量,他必须把母亲留在文字里而不是声音里,电话一放,母亲和他都不存在,只有在文字里,母亲才是真实的,他对母亲的爱,才是真实的。被母爱推动也被自己对母亲的爱推动,胡建文貌似白描实则暗藏机巧地写出了一首自我更新于众多母亲诗的母亲诗。

胡建文的敏感、多思、多情在故乡这一辑表现得特别突出,他说,“这么多年/我的一只脚/踏进了城市/另一只脚/依然没有/拔出父亲的稻田”,诚哉斯言,类比联想,他的一只手嵌入了城市,另一只手,依然没有拔出父亲的稻田,这让他随时随地都能抚触到乡村的体温,更让他有一种使命:把乡村辛酸、乡村泪水、乡村死亡,搬进城市,用一个个人物、一件件事。对生于斯长于斯的乡村,胡建文有一种发自内心的、近于本体论意义的认同,认同中又饱含着无限的温暖,他的乡村诗写铭刻下了他“身体向度的性情倾向、感知方式和思维习惯”(布迪厄),从而深深地烙下了蕴藉着古老东方文明元素的中国印,让人感动。

2018-5-4

《天空高远 生命苍茫》,胡建文,著,长江文艺出版社2018年。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业