探班舞剧《丝绸之路》:演员快把“沙子”吃光了

文/麻将

世界上本没有路,走的人多了,也就成了路。

丝绸之路,

一个德国人命名的地理文化词汇,

一条连接亚非欧的贸易之路,

一条东西方文化交流之路。

走在天荒地老的大漠,

人们在孤独中跋涉,

在跋涉中相遇。

那种相遇,

有时是一壶热酒的分享,

有时却是铁血烈火的迎头相撞。

酒冷了,火灭了,

足迹,却已凝注在大漠之上。

笔者曾沿河南洛阳、陕西西安、甘肃敦煌一直走到新疆喀什和帕米尔高原,算是完整走过中国境内的陆地丝绸之路。那一望无际的戈壁大漠,交河故城的断壁残垣,帕米尔高原独特的地貌,给我留下极为深刻的印象。

如今,大型原创舞剧《丝绸之路》将于4月22-23日登陆北京天桥艺术中心,笔者专程赶往空政文工团排练厅探班,探究导演和演员心中的丝绸之路。

野心勃勃,“陕歌”三十年磨一剑

《丝绸之路》是陕西省歌舞剧院(以下简称陕歌)的第一台舞剧,这个第一,却是来之不易。

舞剧代表着舞蹈领域的最高品质,要有完整的戏剧结构和故事主题。而作为前身是由毛主席题写团名的“西北文艺工作团”的陕舞,数十载春华秋实,数代人薪火相传,建团七十余年,培养了3000多位艺术家,虽然创作了诸如《张骞》、《司马迁》、《唐乐舞》、《大唐赋》等大量优秀的歌剧、古典舞,但一部具有陕西地方特色,能够代表陕舞水平的精品舞剧却迟迟未能推出。30多年间,也曾考虑过玄奘、张骞等很多题材,但由于种种原因没能提升至实质性阶段。直到去年,才最终确定把《丝绸之路》作为舞剧的主题。

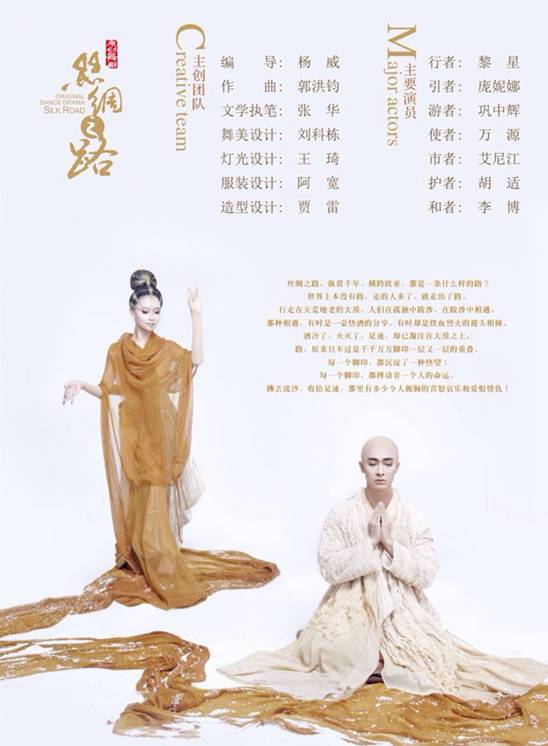

编导:杨威

毫无疑问,这是个太过宏大的主题,而这一重担就落在国家一级编导,空政文工团的新锐导演杨威女士身上。作为2008年第十三届残奥会开幕式任执行副总导演和2011年中央台春节晚会任舞蹈总监,杨威导演排过《红梅赞》、《文成公主》、《女娲补天》、《梅兰芳》等舞剧,以及《云上的日子》、《较量》、《海那边》、《阳光下的我们》等大量舞蹈,屡获大奖。

艺术研究员张华担任该剧文学执笔,他是优秀的舞蹈评论家,编剧、策划人,是中国新舞蹈宗师吴晓邦先生的关门弟子。作曲郭洪钧、舞美刘科栋、灯光王琦、服装阿宽、造型贾雷,各个都是行业中的佼佼者。他们把各自创意的回响用舞蹈形象编织到一起,来铺就成这部精神大剧。

但是这样一个中国人耳熟能详的主题,该如何表现呢?

明星阵容,聚齐七位获奖演员

一个人在漫天黄沙中行走,寻找希望,寻找光明……

杨威导演把脑海中的画面提炼为“行者”的形象,有了舞剧的雏形,并在此基础上把《丝绸之路》的众多人物抽象为“引者、行者、市者、使者、护者、和者、游者”七种形象。

行者(黎星饰),为求取精神信仰在丝绸之路上行走。

世界就在脚下,夕阳把影子投向远方。

他们是玄奘,是鸠摩罗什,是甘愿忍受孤独的行者。

引者(庞妮娜饰),一路上伴随行者的另一重自我。

她是“行者”的内心外化,是他的信仰和精神支柱。

游者(巩中辉饰),为自由的生存需求在丝绸之路上游走。

从世界的一个地方游走到另一个地方。

他们是底层的百姓,是丐帮,是吉普赛。

使者(万源饰),为沟通西域各国在丝绸之路上奔走。

手持符节,目光坚定。

他们是张骞,是班超,承载着各自的使命。

市者(艾尼江饰),为扩展商业贸易在丝绸之路上暴走。

穿越黄沙,是为了黄金。

他们是贾胡,是马可.波罗,是东西方货物的搬运工。

护者(胡适饰),为捍卫帝国权益在丝绸之路上巡走。

铁蹄敲打大地,黄沙掩埋长矛。

他们是卫青、是霍去病,是权益的保卫者。

和者(李博饰),为国与国的和亲在丝绸之路上苦走。

背井离乡,远嫁西域。

她们是王昭君,是解忧公主,是和平的稳固剂。

“以往舞剧会请一到两位知名舞者主演,这次我们一下子请到了七位著名舞者,每位都是舞台经验丰富,获得过多个舞蹈奖项,这种全明星阵容可不多见。”杨威导演提起七位演员,言语中满满的都是自豪,“黎星、庞妮娜、巩中辉、万源、艾尼江、胡适、李博,各个英俊漂亮,拥有各自的粉丝团体。”

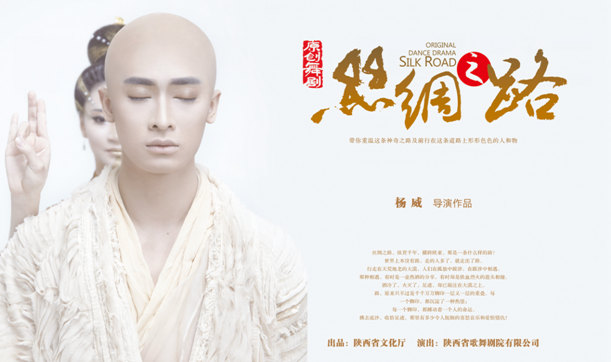

领衔主演黎星毕业于解放军艺术学院,曾获首尔国际舞蹈大赛、全国舞蹈比赛、全军舞蹈比赛、桃李杯等多项大赛金奖,并受邀赴美国纽约林肯艺术中心及法国巴黎联合国教科文组织总部进行表演。

聊到主演黎星,杨威导演说:“黎星可以说是在军队环境下长大的,身上自然而然带有一种英气。而行者这个形象,是要经历磨难和洗礼,完成精神的追求,把英气撑得太满的就不合适。这就需要通过动作和神态来展现,比如抬腿迈步,踉跄摔倒,带给观众某种感受。”

除了七位明星演员,《丝绸之路》的群舞演员也达到了60人的规模,演出阵容相当庞大。

史无前例,让“路”成为主角

以往关于丝绸之路的戏剧,基本上都是编撰这条路上某个时刻、某个地方、发生在某人身上的一个悲欢离合故事,从未有过直接与这横贯欧亚的“路”的正面对视。而舞剧《丝绸之路》却是以路为主角,以舞剧的表现形式再现古丝绸之路的辉煌,通过对这宏阔时空的凝望,一点一滴地拾取那沉淀在这条“路”上万千脚印里的沉吟、叹息、呐喊、嘶鸣。

编导杨威表示,每个艺术工作者都在努力做有自己独特印记的作品。《丝绸之路》是一个由一系列隐喻构成的象征舞剧,有别于以往惯性思维或者既定经验中的舞剧样式,更富有现代艺术流派的某些特征。它不像传统舞剧那样,有具体的人物、时间、地点,它的核心线就是这条横贯千年的路,剧中“引者、行者、市者、使者、护者、和者、游者”是这些路上人物的浓缩。剧中的矛盾冲突,是与自然、与自我的矛盾。整个舞剧呈现出写意、浪漫、抒情而唯美的艺术风格。

无孔不入,演员竟然吃沙子

舞台上最吸引观众眼球的,是那漫天飞舞的黄沙,以及铺满整个舞台营造出的起伏的沙漠,这是舞美设计刘科栋的杰作。他是中国国家话剧院的一级舞美设计,北京观众所熟悉的《简爱》、《戏台》、《查理三世》、《丽南山的美人》等都是他的作品。

本次舞台上的黄沙自然不是真沙子,也不是常见的泡沫塑料,而是用一种新型的材料,它阻燃,防静电,自身还有一些重量,不会到处乱飘,白色的小球可以被灯光打成任意颜色,呈现出很好的舞台效果。

杨威导演说:“我们这次舞剧的排练是很有意思的,以往舞台是光的地板,但这次地板上都铺了一层模拟沙子的材料。演员来了之后,不知道我要干嘛。”

演员的很多舞蹈动作是要通过腿来展现,而舞台上的“沙漠”比较深,可以把小腿都盖住,好处是演员不用一直绷着脚,但与此同时演员腿部动作也无法展现。对演员的来说,“沙子”盖住了地板,完成动作时也增加了难度。比如演员跳跃时,无法感知落脚“沙漠”深浅、地面高低,有时候会因此而受伤。“在西安演出时,饰演“护者”的演员就因群舞演员配合失误扭伤了脚,为了不耽误演出,注射了封闭针后强忍着疼痛坚持上台演出,一场演下来,小伙子痛得泪流满面。”杨威导演聊到受伤的演员,不禁有些心疼。

说起“沙子”,主演黎星也来了兴致:“它是一种有摩擦力的很轻的小球,我们演出后才发现这小东西真是无孔不入,跳舞时,它们会钻到鞋里、袜子里、衣裤里,不管你裤腰带勒多紧,都会有大把大把的“沙子”进去。有一次还钻入了我的耳朵,但没有工具能取出来,最后只能去医院。大夫用类似注射器针尖的特制工具,两人合力,从耳朵里掏出一粒,却发现里面还有,最后总共掏出来三粒。所以现在我们演出时都会做预防措施,把耳朵眼堵上。”

“记得导演编排了一个舞蹈动作,是我整个人都趴在沙堆里,我每吸一口气,都恨不得把这些沙子都吸进肺里。”黎星在排练现场模拟趴在沙堆里的动作,只见他双手半撑住身体,朝着地面大口喘气,然后把头扭至侧面,抿着嘴慢慢地吸气。“第一次跳舞这么累还不敢喘气。”黎星生动的表演逗得我们哈哈大笑。

杨导也开玩笑道:“制作单位也犯愁,每次演出,这些沙子都是越演越少,都快被演员们吃完了!”

好评如潮,堂堂正正中国风

本剧的艺术总监和作曲家郭洪钧与导演杨威女士达成了创作共识:不仅要以舞剧“看得见、听得清、摸得着”的独特艺术形式在世界舞台上第一次全方位展现“丝绸之路”的无尽魅力和无限神奇,还要以中国艺术家“讲好中国故事、提振中国精神”的文化担当舞弄出“丝绸之路”堂堂正正的中国风和潇潇洒洒的国际范儿。

所谓“看得见”,就是要让进入剧场里的观众朋友们清清楚楚地看见“黄沙漫漫、天路迢迢”,进而眼前一亮、为之一振。

所谓“听得清”,就是要使坐在观众席的观众朋友们真真切切地体会“耳闻古琴梵呗、目睹羌笛胡璇”,恍如身临其境、感同身受。

所谓“摸得着”,就是要把处于惊艳中的观众朋友们结结实实地留在“秦时明月汉时关、一条丝路两千年”难以自拔的唯美幻境中。

他们确实做到了。该剧去年曾在西安首演,一经推出就在业界引发了强烈反响。

著名作曲家唐瑜君评价该剧是“呈现出丝绸精神光芒四射的大范制作,这在舞蹈界也可能是史无前例的”。

中国舞蹈家协会主席冯双白先生谈及观后感时说:“就‘丝绸之路’的大文化主题而言,从来没有这样一种表现形式。这个剧最大的亮点就是具有一种精神与灵魂的引领作用,从创作角度而言,也是一个非常巧妙和智慧的设计。”

大型原创舞剧《丝绸之路》

4月22-23日19:30

北京•天桥艺术中心

北京市西城区天桥南大街9号楼(自然博物馆对面)

票价:680(VIP)、580、380、180、100元

订票电话:18611368287、18519587927

扫描二维码即可购票

来源:东方暖供稿

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业