2018跨年诗会:虚托邦

主 办:

706诗会

批评者

上半场:青年精神虚托邦

北京青年诗会初创于2014年,至今举办了“桥与门”、“成为同时代人”、“诗歌正义”、“荒芜之后的风景”等主题活动,演绎了个体的生存状态和时代命运相关联的一系列诗学讨论,也聚集了一批优秀的80后青年诗人。

北京青年诗会

706诗会创自于2018年9月底,依托于706青年空间公号的宣推与招募,聚集了一众90后的年轻诗人,秉着对诗歌创作与探索的热情,目前筹办了五期:揭幕、启程、远方、风景、返乡。

706诗会

诗会的发起,源于我们对文字和诗歌有一种期待,期待它可以给日常的生活,另一种感受的视角,可以带领青年人向上飞升,在稀薄的高处回望时代和个体,返一个倒影,造一座自觉生长和不屈的“虚托邦”,确立一个精神的原点,更好地理解我们自身。

主持:

陈家坪,诗人、纪录片导演

嘉宾:

钟鸣,诗人、批评家

宋琳,诗人、批评家

李亚东,学者、批评家

汪剑钊,诗人、翻译家

庞培,诗人、散文家

夏可君,哲学家,批评家、策展人

世宾,诗人、批评家

阿西、诗人

木朵,诗人、批评家

回地,诗人

姜涛,诗人、批评家、文学博士

一行,诗人、批评家

孙磊,诗人、艺术家

李建春,诗人、批评家

张杰,诗人、批评家

刘振周,诗人

张光昕,批评家、文学博士

戴潍娜,诗人、学者

杨庆祥,诗人、批评家

陈庆,诗人、批评家

叶美,诗人、翻译家

蒙晦,诗人

马克吐舟,诗人、音乐人

活动时间:

2018年12月30日 周日 下午14:00—17:00

活动地点:

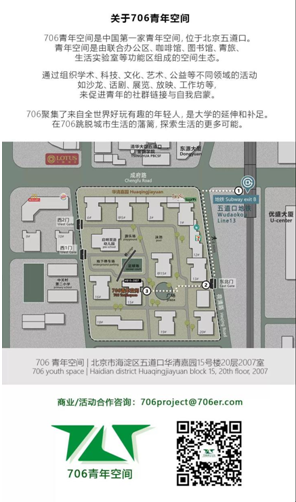

北京市海淀区五道口华清嘉园甲15号楼2007室

下半场:空洞之火

——90一代诗歌朗读会

如果说北京青年诗会所代表的多是80后一代青年诗人,那么,诗人马克吐舟所代表的则是90后一代新的青年诗人。时间非常残酷,生命一代一代,成长永不停息。他们来势汹猛,但去向何方?他的诗歌有一种非同寻常的气息,类似于圣琼•佩斯、惠特曼和金斯伯格,加之一代新人旺盛的生命力量,无疑,他的诗歌已经给我们带来了惊喜。——诗人、纪录片导演 陈家坪

阅读这些“重口味”的诗歌,带给我两种不太一样的感受,一方面是强烈的外射性,作者好像喜欢把身体当一个玩具拆散,用那些器官、腔肠,去尽情和世界万物共鸣;另一方面,所有的词语、感官、经验,又像被塞进一个封闭的罐头盒里,在那里,发生剧烈地化合。这样的写作,显然与我所不熟悉的另类文化相关,但在句子致密的暗黑处,那垂着水滴、发出吼叫的,似乎仍是一个青少年男性必然遭遇的文学母题。——北大中文系副教授、诗人 姜涛

马克吐舟似在打破、解构某种神话,他似与当代诗坛无关,他的诗有独特个人化式样,有后现代诗歌某种紧张关系的诡异呈现,寓言化倾向充满关照式批判,气场宽宏中海纳百川,雄浑有力,也像堕天使宣言,有原生态生活痛感,有对现实的深度反叛,重新发现与立言。他自由的妄想似乎与高蹈品格无关,一种异质、混合的杂写产生荒诞和混乱的怪梦,意志强力震荡着世界的高亢,精神的讽刺在搏斗,刺痛了我们对自由的理解和对解脱禁锢的理解——诗人、批评家 张杰

马克吐舟简介:

诗人、文学评论者、前卫民谣摇滚唱作人,不可拯救的暗黑系失败型文艺青年。北京大学文学学士、哲学双学位,杜克大学东亚系硕士。为学期间主攻中国当代先锋文学、后人类主义与批判动物学,曾任北大五四诗社社长,诗歌作品散见于《诗江南》《未名湖》等刊物。在恶魔与流氓的指引下,游文戏乐,执意让清脆的当代诗歌语言和奇特的音乐沉淀同床而眠并诞下恶果累累。弹奏吉他数年,后于北京现代音乐学院继续学习爵士吉他。2017年8月起发行《充气娃娃之恋》《Trains of Lavender》等数张唱作EP,制作首张专辑《空洞之火》,并在蘑菇空间、江湖酒吧等举办专场演出。

朗诵嘉宾:

阿西、夏可君、回地、姜涛、张杰、陈家坪、杨庆祥、陈庆、张光昕、王东东、李浩、江汀、昆鸟、苏丰雷、戴潍娜、陈迟恩、车邻、田玥、叶美、刘年久、陈波、刘南山、候磊、吴立松、罗曼、先锋、马克吐舟、江又禾、宗城、生北、乌野、薏仁、子魈、枝桠、锐婷、黄丢丢、萨满、赵海威、陈凯、徐佳辰、尹之卿、姜川、吴竞卓、霏雪

活动时间:

2018年12月30日 周日 晚上19:00—21:00

活动地点:

北京市海淀区五道口华清嘉园15号楼2007室

悬置的生活与艺术

——陈家坪访谈青年诗人、音乐人马克吐舟

陈家坪:每个年轻诗人,在他被人们注意到的时候,都有一个爆发力。你的诗歌作品中,那些对人体器官的支解和恶作剧一般的使用,包括在诗歌语言上不同寻常的类似于圣琼•佩斯、金斯伯格诗歌中长长的气息,无不显得狂野。这种诗歌灵魂上的狂野与你表面上的文气,形成一个爆发的状态,让人好奇,充满期待?

马克吐舟:狂野或爆发一方面关乎诗歌语调的选择,一方面则来自于对抗性的哲学视角。欲望的形态往往是并不文气的,而且还会因为文气的遮盖而更加狰狞;我语调中的那种拔刀相向,有一种表演性的诚恳,在我和生命空虚与欲望跌宕的反复交手中获得了它的绵长。我不想粉饰肉身性的冲动——那是我们每个人的地平线。我也不想强行进入某些唯美或升华的意义话语——很多都只是为了掩耳盗铃地排除日常的卑贱,像是保温杯里的枸杞。于是我让它们登台表演。这当然也关涉到我研究和认同的后人类主义哲学。我们的身体被重重神话与禁忌包围,被认为是性别分明的、完整统一的、应该遮盖以防羞耻的、并以各种武断的人造因由高于动植物,连器官与器官之间也都建立了等级,获得了各自不同的文化符号意义。我的诗歌实践则有意地让身体敞开,让它尽可能自由地连接,重新赤裸、变成微粒、在戏剧化的场景中建立新的文化想象。的确,赤裸化的力量有时会让人感到脏污感到不适,但这也是题中之义;这样的诗歌言说主体,大概有几分近似福柯意义上犬儒生命(cynic life):通过漫画式的表演,让自己的生命成为厌恶、讥嘲、丑闻、公愤的前沿阵线,从而反过来暴露出人们在世俗伦理秩序中的表里不一。我猜想,当读者不再觉得我的写作多么张狂的时代,就是更好、至少没那么多莫名其妙的执念的时代了。当然我也希望那时候我写作中的诗性还不至于丧失殆尽。

我的诗歌语言大概有几分野生的特质,作为概念化冲动很强的当代文学研究者,如何逃离过分在场的经典范式在创作上常常是个更紧迫的问题。从大学时代的诗社活动开始,“伟大的传统”就扑面而来:聂鲁达、洛尔加、阿米亥、阿多尼斯、反复讨论的里尔克和特朗斯特罗姆……记得我们还曾有过一个“世界诗歌地图”的计划,我认领的是俄国,于是读了不少“白银时代”的诗作。对中国的现当代诗人,包括各种每年或每几年的汇编选本,有时间也都不放过。但至始至终和我的生命感受发生强烈化学反应的,却仍然是那两个接近太阳的人:海子和写作《查拉图斯特拉如是说》的尼采。有趣的是,这很可能会是读者看我的诗时最不可能想到的两个名字,或许这也正说明了诗歌传统和新生的言说者发生关系时的那种微妙。

去美国念书的时候,我只扛了一本《海子全集》。但很长一段时间我都不太敢翻开它,因为海子诗歌中极致的原始力量和人类幻象创生让我感到羞愧和灼痛:跟他追寻的亚当型艺术比起来,学术工厂的日常真是连他口中的“土地测量员”(《诗学:一份提纲》)都远远赶不上。最后终于硬着头皮去读,还果然以“土地测量员”的派头写下一篇《疯狂中的上帝:海子、顾城、戈麦》,论述诗歌的造物性及其与疯癫、死亡的关联。尽管对一些论者来讲,海子缺乏完成度的现代史诗更像是他短诗的伴生碎片,但他的《太阳•七部书》中重构宇宙学的探险、把人类推向极限的四分五裂和对语言秩序的无望颠覆,于我而言有着无与伦比的文学能量。我由此常说,诗歌是一种科幻文学。这跟说诗人是未经公认或未来的立法者并没有太大的不同,但我特别指涉的却是,诗歌语言以它独有的方式造物的可能、想象人类经验临界的可能、创造关于世界关于万物的可能性的可能——那种绝对失败的反抗。海子说:“在太阳的中心,谁拥有了人类就拥有无限的空虚”“赤道将头……作为诗的一半看见了猿的一半”(《太阳•诗剧》)。他还说:“世界的中央是天空,四周是石头”“诗歌不是故乡/也不是艺术/诗歌是某种陌生化的力量/带着我们从石头飞向天空”(《太阳•弥撒亚》)。对照而言,我的后人类也好,器官和动物学也好,语言的张狂野生也好,其实真是小意思了。

发现尼采似乎比发现海子更早。我在很大程度上把《查拉图斯特拉如是说》当作诗来读,并坚持认为它比世上大部分的诗歌杰作都更好,正如福柯在《物的秩序》中对堂吉诃德的解读比世上大部分的文学评论都精彩一样。查拉图斯特拉一开篇就向太阳说话,并让“我”与之并驾齐驱:“要是没有我,没有我的鹰与蛇,你会慢慢厌倦这光芒、这道路吧。”尼采让我们有可能在一个更高的视点反观人的肮脏贫乏,并向往不依赖于上帝的、人本层面的抬升。他辞藻的瑰丽雄健、意象的惊奇和戏剧化登场、语调中神谕性的宏阔、气息的充沛坚定,大约都暗中地参与了我语言意识的塑造。我也时常是把喜欢的德里达、德勒兹的著作当诗来读,这构成我进入哲学的一种谱系,也使我惯于让诗承载一部分的哲学遐思——当然调和概念思辨和诗性语言也成为我并不总能处理得当的关节点。

您说到圣琼•佩斯和金斯伯格,对我的确是一个重要的提示。金斯伯格的诗歌行动对时代生态和流行文化的介入,他对抗性的“秽语诗学”、死亡与肉身意识、日常表演性、都市生活内容和意象的密集轰炸、亚文化的摇滚状态,都让我觉得亲近。甚至从他的第一本诗集《空洞之镜:愤怒之门》里,我也能嗅到一些共振于《空洞之火》的原型:那种不仅朝向他者也朝向自我的撕咬,那种对着神话和秩序的嚎叫——既然提到了“犬儒”,我也就用“吠叫”来套用他的“嚎叫”吧。我也欣赏圣琼•佩斯的无所不包,并相当认同他获得诺奖的致答辞中所说:“诗与他旅途中的最佳盟友美结盟,然而它一点也不是以美为目的,为唯一的食粮……诗是行为、是热情、是力量,能够使境界线不断地更新。诗包括了所有的过去与未来,容纳了人类以及超人的事物,囊括了地球的空间和宇宙的空间。”我无从企及他外交官——不仅是事实上的外交官,也是用诗歌的幻象经验触碰、沟通、呈现与构筑世界的外交官——眼中连绵的宇宙人类景观。当然我也企望着我的远征:朝向这个时代远为封闭、却尚未在诗歌语言中充分关联起来的日常生活世界。

至于具体在诗歌发声和诗句节奏上的拿捏,我倒还没有总结出令自己信服的惯习。但的确,在写作每一首诗之前,我几乎都会较多考量它的人称位置、戏剧化角色定位和声音风格。自我抒情或叙事的语调,我同时迷恋而警惕。一首诗在形成时的音乐性,对我来说也极其随机而多样,我只能凭借当时的语言感应凝结其中的几种可能。

陈家坪:你去美国留学的生活,和你在北京大学读书的生活,再往回看,到你的出生地,这对你来讲是一条求学上进的路。一路上的社会、文化景观,个人思想变化与成长,其中,有你正常的选择也有反常的现状,地方与中心,不同文化与制度,个人梦想与希望,请你谈谈这一路上最深刻的记忆?

马克吐舟:我对于过往的记忆向来比较稀薄。不去回望还好,一回望面临的就是大面积的失忆。毕竟大部分的日子都交代给了学校,过于同质化的生活,想想都挺没劲的;因为同质,也就让记忆变得无谓而空茫。不知道我的身上,是否因此而活生生印刻着“后经验”时代的症状;至少在诗歌的层面上,如何生成有效的文学经验、如何让远远近近的意象冒出头来始终是我得去较劲的,总没有那么天然。

支离的童年碎片里,还闪着光的印象是,我总在上课时和班上最好看的女孩抛媚眼。后来其中一个坐在我的旁边,她的书桌里有着当时的小朋友还少见多怪的化妆品,因此显得非常“社会”。她也果然很社会地用零花钱和小零食贿赂我,让我在考试的时候放松遮挡试卷的臂膀,我欣然接受,乐此不疲,毫无羞惭。当时我已经志向远大,深信将来会成为一名文科博士;但我似乎早早地解构了文人气节。

我的臂膀上一直挂着几道杠,作为无聊的好学生的荣誉标记。但高中以前的无聊还可被调味,班里的孩子们打成一片,成绩的好坏丝毫不影响打卡片战场上的硝烟弥漫。但一到了市里高中的实验班,我就感到气氛骤冷。下课了,大家居然不打闹,这是什么情况?太实验了吧?我花了点时间才习惯这种安静,这种安静属于另外一个硝烟弥漫的战场。多少也出于对这种生冷的不爽,我真正开启了自己的文学阅读,在图书馆里找到一堆女作家的散文诗,如获至宝。后来有了自带书库的电子词典,一脚迈进了中国当代小说的奇异大地。而我对于“学校之外”作为城市的重庆,则是惊人地不熟悉和不感兴趣,连大家常说的重庆美女多我都毫无体察,直到现在我对北京的认知都远胜于重庆。视而不见和失忆才是好学生的“荣誉”标记。

我有半年在台湾大学文学院做交换生,后来去美国杜克大学念东亚系硕士。无论在台湾还是美国,我都有些怀念北京的文学场域。台湾有着宜人的风土,梅雨季节雨水连绵;民风仍有一股朴厚之气,公共政治文化空间则令人振奋。身在台湾,自然着力读台湾文学,也在各个文学社团中兜兜转转。我不负责地评断台湾小说的总体成就要高于诗歌,尤其在当下。就我切身感受而言,最大的问题还是出在某种同质化的危机;由于特殊的地缘政治状况,不免出现经验的受困和难于共享,我认识的一个女孩就是第一次和大陆人讲话,显得有几分惶恐,而我们还是通过一个活泼的韩国哥们儿认识的。在北京时,我周边文学青年的聚会常常发生在脏不拉几的小店,大晚上的坐一桌子人,天南地北的腔调,吃两口肉喝两口酒突然妙语连珠,地沟油令人才思敏捷,满满的江湖味道;在台湾时,三三两两一边喝奶茶吃刨冰一边聊聊文学,老觉得不习惯。这没有什么谁更好,只是说哪种场域更投脾气。在美国大农村,就说不上有什么文学场域了,即使有,也来不及去发现和加入。我们的确在做文学研究,但那是学术场域,不是创作交互的场域。美国成熟的学术体制无疑加速了我们在理论纵深和文本阐释上的成长,但成熟也意味着固化和界限分明,从事业线上,在美国就很难想象学术和创作同时发生的情境。中国的学术垃圾虽然比较多,教授不好好当的也大有人在,但这从另一个方向也成就了许多跨界和临界的可能。也是在美国的那段时间,我的诗歌在场域的空缺中野蛮生长,反倒是成熟和纯粹了一些;音乐创作的状态也近似,我溜到杜克音乐系上了两年的古典吉他课,于我意义重大。

回国的这两年,对我记忆的镂刻一定更深些。小学时代立下的远大志向在美国之行后变得面目萎缩。成为文科博士并不“远大”,它近在眼前,是大部分人预期你行驶的轨迹,那种人生道路,像是一眼就看到头的发际线——虽然其实我挺爱做学问。同时我也觉得,作为一个热衷于后结构主义方法论的人,也应该知行合一,不能天天构想解放,却总是做着舒适区和安全化的选择。于是我就“悬置”了一下,成了独立音乐人。

对我来讲,这根本算不上多大的冒险,仍然是小意思嘛。但问题就在于,许多人都觉得你脱轨了,现实和传统观念的压强一下子将我包围,无论在事业和感情发展上都显得困境重重。在这种围困中,我时刻顶撞着传统价值体系和世俗经济观念的凶猛;我也因此进入了底层音乐艺术家群体或“音乐民工”的生态,这种有温度的“体感”,对我今后无论做学问还是搞创作,或许都会大有裨益。连我爸妈的体会都加深了一层:他们邻里好友的,总不免喜欢做个媒给谁家儿子女儿介绍个对象什么的,一听我还漂着搞音乐,好像连超级好学生的牌子都得打个五六折了,几道杠都不管用。诸种理论批判虽然早就烂熟于心,但不脱轨一下还真不知道正轨的伦理如此糟糕,所以我后来在一首歌的结尾用大白话写道:“妈妈,唱出这首歌/我感到羞耻/为这个时代/标榜的自由”(《天真的混蛋》)。围困固然糟心,但大部分的时候,还是让我感到可笑。在某种程度上,还真是你此时孤独,就永远孤独;你此时摇滚,就只能摇滚。滚都滚了,你还怎么去和不堪的常规重归于好呢。

最近在慢慢啃略萨的大长篇《酒吧长谈》。主人公小萨是大资本家的儿子,却一度沉浸于马克思主义著作和反独裁政府的学生运动,但他的革命意志向来有些浮游,后来一辈子都是报道无聊社会新闻的报社小职员。有一次被捕,他爹靠关系把他保了出来,小萨从此以后深感羞耻,再也迈不动脚去见他的“革命友人”;他也坚决背离了所有人的预期,没有子承父业或成为律师,而是当上了报社小职员。小萨的不坚定不成器叫人唏嘘,但对我而言,他可能做了最激进的选择。激进与否不光是政治立场问题,也关涉到你对于原本人生格局的偏离,他的羞耻、他的不强行去信任、他的不成为体面人,未必比抛头颅洒热血的革命青年更保守。在人生选择的层面上,我从倒霉蛋小萨身上也读出了几分自我。

马克吐舟在“我有戏”酒吧演出,2018年

陈家坪:正是你的悬置状态,让我看到了你的与众不同,也更为深刻地理解了你的诗歌写作。另外,你也作为音乐人去发展自我。在这儿,我不会把诗歌和音乐分开看待,它们是你非常具有形式感的艺术世界。你完整地接受了精英化教育,不像70后或80后的一些诗人、音乐人、画家,他们多是在生命本能中追求艺术创作的自由。这也许是90后一代跟前两代人最不同的社会成长背景。也就是说,你所感受到的悬置和偏离,比之盲流和北漂来讲,可能精神上的困境大于生存上的困境。生存危机和精神危机是完全不同的,当然,你在精神上充满了蓬勃生机。你是否有一些计划,不管是诗歌写作或者音乐创作,你会试着去评估、确立你在这个社会文化中的位置,并在这个位置上表达你的思想?

马克吐舟:跟上两代比起来,我们确实是精神困境大于生存困境。但生存困境依然虎视眈眈,尤其是对那些想要以艺术为业的人。在音乐圈,大家不时会把火不火什么的挂在嘴边,其实心里咀嚼的大都不是声名与认同,更多仍是最本真的生存焦虑。受过精英教育会让你拥有更多文化资本,却不能改变才华常常不能换饭吃的这个基本处境,何况传统的职业作家体制、文艺纸媒、唱片业等也都在式微和解体。当然,这个时代的生存困境没有那么绝对,倒腾几张信用卡还不完欠款却也饿不着,只是说怎么样生活,让你觉得不憋屈、不浪费,还能维系你挚爱的艺术生产。无论文化精英还是文化民工,无论用其他工作养活创作还是用垃圾创作养活灵魂创作,都是在这个问题上打转。

至于说青年群体的精神困局,有很多诸如“后政治”“新自由主义主体”“动物化后现代”等相互关联的术语都在做着表述,这里就按下不表。仅就创作的危机而言,我体会到的有两个方面。一是如何在信息和数据的洪流中找到你真正关切的东西。我们的身体每天都在被数据流穿过,我们也着同时充当着信息的中转站和分发者;但穿过并不代表有所留驻,中转和分发也不代表我真的在乎——往往我只不过是给予了短促的几瞥,只不过是向潜在的注视者证明我似乎也跟大家一样关心着。我一度陷入写作的虚无主义,就是因为我不确信我由衷地关心什么,粮食还是蔬菜,喂马还是劈柴?你写这个和你不写这个,有多大分别呢?你写了,对你和他者的生命又产生几分重量呢?精英教育,尤其是北大人文学科的那种讲求社会担当的知识分子情结,能起到打鸡血的作用,提供一套“致信”(make-believe)的“道统”,让青年人在洪流中扛得住一些。但终归需要回到本心不断叩问,学来的坚守面向固执的实际生活时,扛得住的人并不多。我也知道,娴熟的理论话语背后,那个振振有词的年轻人其实可能非常迷茫和脆弱。我后来转向器官、转向欲望、转向虚无本身、转向比文学或许更具有肉身性的音乐表达,也是因为至少这些我在劫难逃,就像笛卡尔似的,怀疑到最后“我思”终不可怀疑。

第二个方面是如何在当代诗歌的“死地”找到自身作为新生代的领空。60年代,苏珊•桑塔格等理论家宣告了小说的死亡,认为小说的形式技艺已经耗尽了可能。汉语诗歌经过了90年代“第三代诗人”的语言中心主义和个人化叙事的洗礼,在无论内在经验的刻写、还是拼贴日常的修辞智慧上,都达到了某种限度。我们成长起来的这段时间,社会经济形态和主导意识形态也没有跟以往可比的震荡和断裂,以至于整个思想资源更新的冲动和速度都不显著,我个人在蛮长时间都没有遭遇到特别带劲的、“刷新三观”的那种观念刺激了。当然,“死地”都是为了向死而生做准备的,至少也还有一些幽灵性的地带值得我们去勘探。这些地带存身何处,也许要新生代的诗人和艺术家更多以群体的面貌崭露头角之后才能渐渐明朗。

在我的拟想中,大致可以从这几个面向去把诗歌之梦的“死马”搞成“活马”。一是多样化的、比日常更日常的生活样态。这涉及到一种持续的祛魅复魅,去掀开仍旧蒙在日常生活上的观念面纱,并用诗歌的方式去重新审视和组合那些观念,迎接更为广大而多元的生活表象,无论是作为意识鲜明的沉思者还是时代的自动记录机制的一部分。我相信,不管洗发香波、哑铃、化肥、女同性恋、荨麻疹还是地铁上求扫二维码的战士,在诗歌中都还没有得到足够的施展。二是开放性的、离子化的经验聚集。这个时代给文学书写者彼此造成的割裂非比寻常,“想象的共同体”比朦胧诗还朦胧,主义不足以集结紧密的社群,也几乎不用企盼文学流派的强势出场和各自中心化的较劲。诗人站在各自差异化的时空和立场随机表意,没有了不得的对立,没有什么比另外什么更重要、更值得书写,像我在一首诗里说的,“围绕着一处缺口/就足以无止境地悠长”(《所谓伊人》)。这种播散在疲软的同时也召唤出更具开放性的格局,自由散漫,却也处处美学。到头来,我们可能会发现这个时代的经验如此贫瘠,却也因为没有了大写的历史任务和文学主流的捆绑而如此丰盛。三则是价值和审美的游击战。我们有过朦胧诗的宣言,有过“莽汉”和“非非”自下而上的挑衅,有过90年代诗歌总体上的平静;而今,学会了平静过后,独断的依然独断,强横的仍然强横,我们面对这资本帝国与数据拟象时代里的价值陷阱和审美变局,还可以有什么样的文学正义和情绪模态?诗歌能去反馈、对话、刺激和颠覆的一定还有许多,哪怕注定是大面积的反讽,局部的激荡。向各个层面扩散的价值拷问和更多样的情绪模态中也就会包含着一种未来主义的守望。

最后,陈老师提到我心目中的言说位置。我觉得我首先是一个“间性的实验者”。我在精英文化的圈层中学习和沉淀,也在流行文化和摇滚亚文化的场域中蹦跶;我创作,也批判;我面对学院讨论,也面对商业市场和小酒吧里的观众。我的话语系统互相渗透,时而双眉紧蹙,时而跟朋克青年一起飞扬跋扈三句话不离脏字;即使在我和您的这次对谈中,也是忽而学院语言,忽而小说语言,忽而日常起来。这种掺杂闪烁没法伪装,也恰恰是我期望的、桥接多种话语系统和文化地层的实践方式。我对诗歌和音乐也没有本质化的信仰,并不觉得诗就纯然得是诗的样子,诗集就纯然应该是一本诗集;相反,我热衷于探索民谣和摇滚音乐的诗化,诗歌不灌水的大众传播的可能性,以及如何通过我的诗和歌的媒介聚齐起绘画、设计、行为等更有趣的艺术爆炸。写诗本身带给我用语言造物的创造者狂欢,玩音乐本身也让我手舞足蹈,这是我不需要考虑太多社会位置和关注度也能继续下去的原因;但是创作的另一个更关键也更原始的迷人之处,就在于它作为媒介的、突破封闭自我的功能。想着我可以借由诗集或专辑和其他才思奇诡的艺术家碰撞出超越于我的东西,想着四五十年后还可能有人因为诗歌和音乐而靠近甚至变更我的生活版图,这比我的创作自身更迷人,甚至构成一种抵抗虚无的生命预期——活着不就是为了那些不期而遇吗?这也是为什么我不太把自己标定为诗人,艺术工作者就挺好。

另一方面,我也希望自己始终是一个“价值的表演者”。这在我谈到的“犬儒”“摇滚状态”“游击战”之类的想法中其实都已呈现出来。我希望通过创作去打开那些在审美上被断然锁死的幽灵匣子,检视那些生锈的锁是否真的必要、甚至真的关得住什么,欣赏幽灵被释放时刻的狂放舞姿;我也希望通过有那么点夸张和危险的艺术表演去暴露无论官方、精英还是流行文化中压抑性的价值结构,诱导出那些执念中的自我欺骗和荒诞,松动和推移我们过分紧绷又站不住脚的界限感。简单来说,就是做精英文化中的小丑或朋克,做流行文化消费中醉得不那么厉害的歌唱者和书写者吧。如果抛开这些“社会位置”的考虑,创作也可以算作我自身的、并不激进的“舒适区”,毕竟我也只是服从写作和音乐的快感并喜爱创造型的生活而已;但要在这个舒适区多待一会儿,常常得费上九牛二虎之力,或许这也会是我乃至于许多尚且年轻的艺术工作者一生都得去头疼的悖谬。

马克吐舟与乐队在北京乐空间演出,2018年

陈家坪:最后,我想了解你对空间的感觉与认知?你的居住地,独处和跟朋友一起聚会的地方,包括你作为音乐歌手的舞台空间?在不同的空间,你的个人形象会有什么不同?你有没有属于个人的标志:习惯、动作、表情,穿着审美等?

马克吐舟:这个问题很有趣,不知是否源于陈老师作为纪录片导演对于空间的好奇。首先我得说,在不同的空间,我的个人形象起码有三十块钱的区别。为了演出,的确会特意去楼下的理发店凹个价值三十元的造型;有时候懒,就自己胡乱抓两把,或者扣个帽子,懒惰和遮盖于是也成了一种装饰。这算是职业性的刻意吧,但我的刻意也仅就维持在三十元左右的水平。日常则一切从简,根据不同的场景需要出现在刀削面面馆、琴行、排练室、艺术馆、咖啡厅等等。当然更多时间是窝在家里写作、练琴、听音乐和作曲;我相对喜欢工业风格的居住设计,但身在北京,自然也无从奢求,只要足够光亮防止抑郁,足够结实充分隔音就好。也并不因为我是音乐人,家里就贴满纹身图样和海报——杜绝跟风和偶像崇拜。歌迷朋友一度吐槽我的衣着,说我从来就没穿对过;我的一个插画师更狠,说第一次见面就觉得我衣品不凡,牌子倒是过得去,但都成功地挑选了最难看的款式挂在身上。后来在广大女性同胞的苦口劝言和亲身协助下,总算是力挽狂澜,在表演场合着装上像样了些,随性中透出一股起码三十块钱的书卷气。

我喜爱舞台,也一直追求日常生活和舞台的连缀。我总认为,只有当舞台成为了日常生活中再普通不过的事情,我才能在表演时真正地放松和忘我,只有忘我才能“立我”。我演出频率非常高,在酒吧在沙龙在教室在露天场地都随地唱歌,也是因为我试图通过弱化那种空间的分隔来润滑自己的音乐表达,来让紧张无从生发。作为表演者,总难免觉得在台上就发挥出了平常的几分之几,总是因为过于在乎演出空间的特殊性和观众的凝视而不能够达到这个空间本身的艺术诉求,所以我乐意采取一种打成一片的策略。但我既然斩钉截铁地说喜爱舞台而且还拿出职业性的刻意,其实就已经承认舞台毕竟不同于日常;哪怕是小小的一级台阶,也构成特殊的聚焦感和仪式感。我通常都能演出中保持比平常排练更高的专注,更容易发生离奇的失误或者离奇的地避免失误。我在一篇关于摇滚乐的论述中,还用拉康的概念把这些音乐场域指称为现代社会的“剩余空间”,它们被排挤到城市的一隅,接纳着“剩余”或“差异性”群体,更以共同表演性的机制包容着在其他场域中不被允许或被视为“变态”的身体行为,无论是手舞足蹈、耍头尖叫还是暴力Pogo。实际上,声音的质地和强度本身就构成了这类空间的不同寻常。我的一次专场后,作为嘉宾表演的rapper说,底鼓声音一响起,他就明白为什么人们会喜欢摇滚了。声音的宽度、强度和振幅摆在那儿,不由得你不燃。记得大学时一位老师问我,那些在摇滚舞台上活蹦乱跳的,是不是都嗑药了;其实真的不用额外嗑药,音乐就是药。

我还不曾拥有崔健的五角星鸭舌帽那种性质的标志性符号,在音乐风格上也任性多变,以民谣摇滚为主,混搭硬摇、后摇、电子、金属、迷幻等。顶多就是笑容习惯性地邪魅,表情投入式地痴汉,舞步无意识地老年迪士科(参考歌迷的看法得出)。在音乐表演上,我倒是形成了一些个人倾向。一是常会在演唱开头设置我所谓“音乐诗歌”的环节,把我的诗歌作品结合即兴演奏诠释出来。二是强调即兴,这还真的不是偷懒不排练,而是始终保留出让音乐自由生长的空间,要是每一次演唱都是同一个版本,那对我来说简直会是难以忍受的无聊。基于同样的因由,我亦热衷于尝试跟不同的乐手合作,每次演出也都更换部分或全部曲目。另外,我喜欢一边唱一边跟观众说笑,讲讲段子或者分享近期的心得,让每首歌能呈现出一定的、也变幻着的话语空间和意义轮廓,同时根据现场氛围设计邀请观众加入的切口。有标志性的符号的确会便于观众捕获,也便于在市场中售卖。但它也并不悖于音乐的本然,音乐包含着它表演的外延甚至内涵,而表演本身就意味着设计。然而,超出我三十块钱的刻意,我就不那么积极了。

2018.12.17

来源:组委会 宣

作家网刘不伟编辑

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业