为了这片圣洁的土地

——十二届全国政协委员董配永环保纪事

作者:刘万钧

——十二届全国政协委员董配永环保纪事

作者:刘万钧

董氏集团天华农场位于黑龙江省绥棱县四海店镇境内。这里属于小兴安岭向松嫩平原过度地带,寒地富硒黑钙土,水草资源丰沛,昼夜温差大,是农业生产的风水宝地。自2012年开始,2万多亩土地全部实行有机种植,一律施用农家肥、人工除草、部分地块畜力耕种和收获,坚决杜绝施用化肥、农药、除草剂。经过10年的不懈努力,天华农场已建设成为全省乃至全国单体面积最大的有机种植基地,也是闻名遐迩的免受化肥农药除草剂污染的圣洁之地。

近处鸭鹅戏水,远方白鹤亮翅 。 摄影梁凤云

这里由于连续多年施用农家肥、人工除草,不但使耕地土壤没有污染,而且周边流域的生态环境明显好转——地里的田鼠、蚯蚓、微生物多了,麦田豆地里传出久违的蝈蝈叫,稻田、湿地飞来了天鹅、灰鹤、野鸭子和鸳鸯,山上的兔子、刺猬、獾子等野生动物多了,水里的鱼虾、青蛙多了,树上喜鹊多了,屋檐下燕窝多了。一派鸟语花香、虫吟蛙鸣、莺飞燕舞、林茂粮丰,人与自然和谐共生的原生态景象。近几年,还经常吸引一些文人墨客前来摄影写生,吟诗作赋。

置身绿水青山环绕的天华农场,我们在为集团董事长董配永提出的“发展有机农业”战略决策喝彩的同时,更不能忘记他多年来为了营造这片圣洁的土地,所做的那些看似微不足道,实则意义深远、感动人心环保事迹… …

车辙深处抠垃圾

垃圾就是敌人,必须彻底消灭。 摄影 刘万钧

故事发生在2012年8月中旬,董配永来天华农场度假的时候。一天,他晨练来到场部西边养鱼池的塘坝上,走着走着突然停下脚步,低头看着眼前那道半尺多深还存有雨水的车辙,原来他发现车辙里可能埋有塑料编织袋一类的垃圾。然后就弯下腰,把手伸进泥水里摸索起来。由于这块编织袋在车辙里压的太深,董配永用力一拽,把它拽断了,剩下的一截仍然埋在泥土里。董配永没有善罢甘休,还是在泥水里使劲往外拽。露出不大一角的编织袋裹在稀泥里,一拽一秃噜,泥水四溅。尽管他拽得两手两脚都是泥水,还急得满头大汗,但怎么也拽不出来了。

每次晨练归来,保准手里不空。 摄影 刘万钧

我们见状都劝他放弃吧,不就是一块塑料袋么,抠不出来了也没啥大碍。他说,既然看见了,就一定要抠出来,绝不能让它继续埋在这里污染土地。于是,就让同行的一个人回去取把铁锹,等晨练回来接着抠。

等董配永晨练回来的时候,刚好铁锹也取来了。他接过铁锹,说还是我来吧。就这样,终于用铁锹把这块深压在车辙里的编织袋挖了出来。

多少年了,董配永一直把环境保护牢牢地植根于内心世界,身体力行 ,率先垂范。他的眼里容不得任何一点污染物,只要发现了就绝不放过,不论多难,一定消灭。——这是他的一贯作风。

难忘的越界环保

董配永心中时刻装着环保,走到哪里就把环保做到哪里,从来没有你我责任之分、界线内外之别,彰显出的是一种大环保意识、大奉献格局和大慈善情怀。让我至今记忆犹新的是2012年8月24日,在绥棱天华农场,他带领我们几个人,楞把一次极为普通的晨练变成了跨疆越界的环保之旅。

发现散落垃圾,马上投入战斗。 摄影 刘万钧

那天清晨,董配永领着我们朝副业连方向跑步。下了水泥路,往东拐弯进入田间砂石路的时候,看到地头、路边散落的白色垃圾,他停下脚步,不假思索地动手捡了起来。在他的带动下,我们沿着田间小路往前捡到了养殖场也没停止,又跨过一条小河,沿着河堤向东北方向捡去。

不知不觉间,我们就走出五六里路,远远超出了自己农场的边界,一直捡到一望无际的稻田里。我们用捡来的塑料袋把这些饮料瓶、白酒瓶、塑料袋、育秧盘等各种垃圾装好,放在显眼的地方待会来一起收拾。大约3个小时之后,我们几个人在筋疲力尽的情况下开始返回,边走边把装好的垃圾袋拿上,足足有十多袋子,每个人都是身背肩扛手拎的。董配永一人就连背带拎三四个袋子。最后走到副业连部的时候,实在走不动了,只好叫车来拉回去了。

无论走到哪里,时刻不忘环保。 摄影 刘万钧

非常可惜的是,当时没有留下这次越界环保之旅的影像。但是现在回忆起来,董配永带领我们一路上穿草塘、跨溪流、跃沟渠捡拾垃圾,汗流浃背、满载而归的情景历历在目,并镌刻在心灵里打下深刻烙印,引发深入思考。这次行动,表明了董配永在环保上心里装的不仅仅是自己的企业,也装着整个黑土地,装着习主席倡导的绿色发展事业。他的这种楷模行为,一定会感染和带动越来越多的人。

水沟边上手拉手

大家手拉手,打好接力战。 摄影 刘万钧

现在,行进在天华农场的每一条路上,几乎看不到矿泉水瓶、垃圾袋、烟盒烟头等垃圾,到处都是那样的整洁干净。可以说,这样的好环境是董配永带领大家捡出来的,也是他言传身教带出来的。前些年,他每次来农场都要和大家一起,一条路、一条路地捡几次垃圾。其中让我最难忘和觉得挺有趣的,是那次水沟边上的手拉手的故事。

记得那是盛夏的一天下午一点多钟,董配永带着夫人和两个孩子,与大家一起顶着烈日酷暑,沿着通往二连的砂石路捡垃圾。走到大约一半的时候,他指着路北水沟说,那里好像有一大块塑料布。我们几个人围拢过来顺着他的手指一看,路沟北岸果然有一块灰乎乎的塑料布,一角搭在岸边,其余的浸在水里。水沟有两米来宽,沟边野草稀疏,有的长满芒刺,人们不敢近前。这时,只见他拿着一根短棍,拨开荆棘,一只脚踩到水边,另一只脚跨在路上,斜着身体去挑那块塑料布。无奈沟宽棍短够不到,前脚还险些陷进泥水里。当时的驻绥办主任孙强见状赶紧拉住他的另一只手,又有人拉着孙强的手。就这样,三个人手拉手,董配永身子几乎倾斜到水中央,费好大劲才把那块塑料布挑了出来。

让白色污染远离黑土地

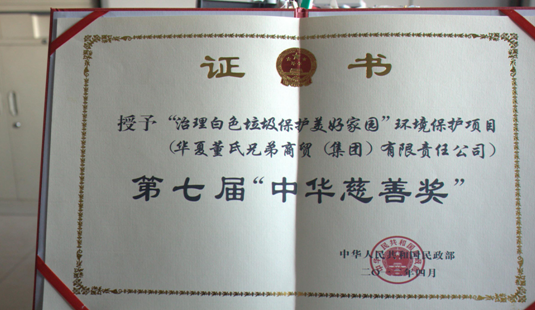

在董配永的环保世界里,类似上述这样的平凡小事俯拾即是,不胜枚举。但最能展示他远大思维、博大胸襟和巨大贡献的,首推在绥棱县开展的“治理白色污染,保护美好家园”行动。该行动荣获第七届“中华慈善奖”,被誉为消除白色污染、保护土地清洁、造福人居环境的有益之举。

环保领军者,永远在路上。摄影 刘万钧

一腔热血,倾洒给肥田沃野;十年生聚,滋补出圣洁之地。一个为了保护生态环境、建设美好家园,能够弯腰低头从泥水里抠出垃圾的人,一定是这个民族仰望星空的思想者;一个能让财富与慈善同行、为环保奉献的人,一定是具有身在草庐、心忧天下大格局的人!

董配永就是这样的人。让我们向他致敬,为他点赞!

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业