罗桑娜·沃伦诗选首度登陆中国当代美国诗歌的智性与抒情之光

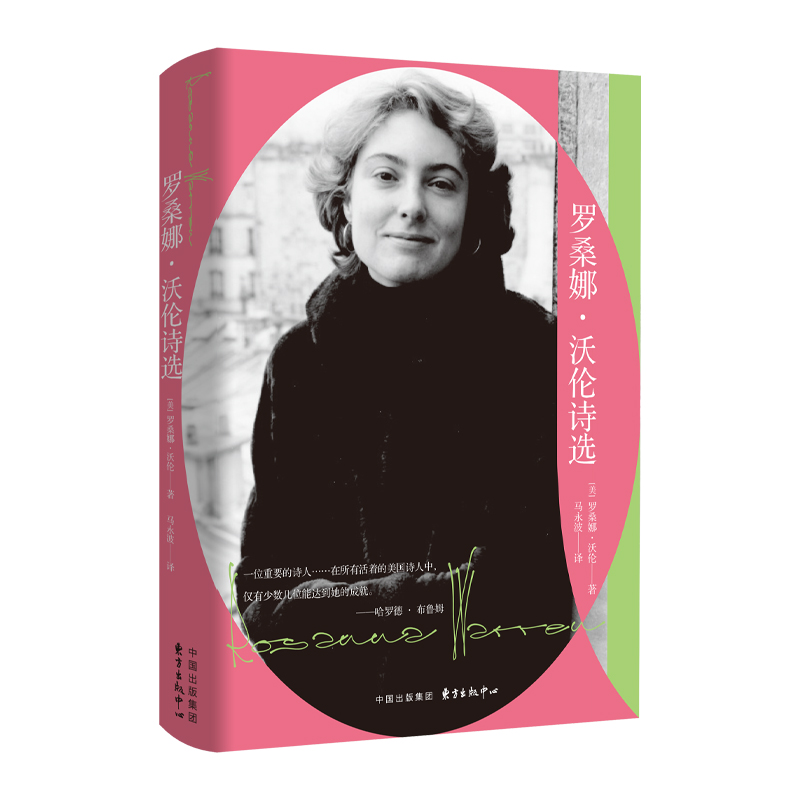

2025年6月,美国当代诗坛重要代表人物罗桑娜·沃伦的首部中文版诗选《罗桑娜·沃伦诗选》由东方出版中心正式推出。这部诗集的出版填补了中文世界对沃伦诗歌系统性译介的空白,为中国读者打开了一扇窥见当代美国诗歌深邃景观的窗口。作为被文学巨擘哈罗德·布鲁姆誉为“活着的美国诗人中少数成就者”的女诗人,沃伦以其古典根基与跨艺术视野的独特融合,构建了一种“既隐秘又广阔”的抒情声音,其作品被广泛视为对伊丽莎白·毕肖普传统的当代延续与超越。

古典与现代的交响

沃伦的诗歌“以严谨的形式、历史的厚重感和跨艺术的视野”著称,其创作始终在传统继承与创新冲动之间保持精妙平衡。她的诗行既承载着对希腊悲剧、文艺复兴绘画的深刻指涉,又渗透着对战争、生态、个体记忆等现代议题的沉思。例如,在代表作《红帽幽灵》中,她以一幅17世纪肖像画为起点,将女性命运、艺术永恒性与历史暴力交织成多重隐喻的网状结构,展现出“对人性深渊的凝视”。

这种“智性与感性兼具”的特质,使沃伦的诗歌在当代美国诗坛独树一帜。她擅于将个人经验升华为普遍的人类境况——童年记忆中的父亲(《雪天》)、对古希腊文本的翻译实践(《哀恳者》),甚至一场飓风过后的废墟(《土木工程》),均被赋予哲学层面的追问。正如译者马永波所言:“沃伦的诗歌像一座精密设计的桥梁,连接着个体的脆弱与文明的重量。”

来自知名评论家的礼赞和推荐

诗人受到了哈罗德·布鲁姆、简·赫斯菲尔德和理查德·埃伯哈特三位评论家的赞誉。哈罗德·布鲁姆以一贯的权威口吻断言:“在所有活着的美国诗人中,仅有少数几位能达到她的成就。”他将沃伦置于自艾米莉·狄金森至玛丽安·摩尔的美国女性诗歌伟大谱系中,认为其作品“以古典的精确性抵御了当代语言的碎片化”。简·赫斯菲尔德则聚焦沃伦诗歌的知识密度与情感张力:“她的语言充满经过深度研究的知识,却始终为直觉留出呼吸的空间。”理查德·埃伯哈特的比喻尤为诗意:“这些诗如同山上留下来的净水,反射着光线,带来清凉的滋养……它们拒绝泛滥的激情,以清澈的智慧面对世界的复杂性。”

多重身份的创造者:诗人、学者与翻译家

罗桑娜·沃伦1953年生于康涅狄格州,其文学血脉可追溯至父亲——普利策奖得主、美国首任桂冠诗人罗伯特·佩恩·沃伦。但她并未止步于家族光环,而是以跨界的学术背景(芝加哥大学社会思想委员会教授)和多元的创作实践(诗歌、传记、古典文学翻译)奠定了自己的地位。

作为美国人文与艺术学院院士、前诗人学会会长,沃伦的创作生涯始终与学术研究并行。她的专著《自我的寓言:抒情诗研究》探讨了从萨福到策兰的抒情传统,而传记《马克斯·雅克布》则揭示了她对现代主义艺术与抵抗运动的关注。这种“学者-诗人”的双重身份,使其诗歌呈现出罕见的智性密度——例如《彩色玻璃》一诗中,她对中世纪教堂彩窗的描绘,实则暗喻语言在历史暴力中的自我修复能力。

“隐秘与广阔”的诗学:内容与翻译的双重挑战

本书收录了沃伦近四十年来七部诗集的精华,涵盖其标志性主题:记忆的考古学(《每片叶子都各自闪耀》)、艺术与暴力的纠缠(《启程》)、自然与文明的辩证(《以此类推》)。译者马永波作为中国先锋诗歌的代表人物,在译后感言中称,沃伦诗歌的翻译需同时攻克“形式上的格律残余”“密集的用典”和“沉思的语调”三重难关。

例如,沃伦擅用十四行诗的变体,在规整结构中嵌入自由诗的呼吸感;其意象常指向欧洲绘画史(如《红帽幽灵》中的荷兰肖像画传统),译者通过注释与意象的本土化平衡(如以“青瓷”对应原文的“彩绘玻璃”)实现文化转译。马永波认为:“沃伦的诗拒绝即时消费,译者必须像她一样,在词与词之间埋下沉默的炸药。”

中文世界的相遇:为何要读罗桑娜·沃伦?

在当代汉语诗歌日益关注日常叙事的背景下,沃伦诗集的引入提供了一种“重回崇高”的可能性。她的诗歌证明:对历史深度的探索、对形式的尊重,与对个体经验的忠诚并非矛盾。《罗桑娜·沃伦诗选》的出版,不仅是一次文学译介的盛事,更是一场跨越太平洋的诗学对话——关于我们如何以语言抵抗遗忘,如何在破碎中寻找完整。

罗桑娜·沃伦诗选

(她堪称当代的毕肖普)

作者:(美) 罗桑娜·沃伦著 ; 马永波译

印张:13.75 页码:440 开本:32开

包装:平装 定价:78.00元

ISBN:978- 7- 5473-2615-2

Ⅰ.I712. 25

中国版本图书馆CIP数据核字第2025KH0326号

出版社:东方出版中心

出版日期:2025-6

目录

Contents

第一辑新诗

新年3

数论4

每日的祈祷5

小死蛇7

墨西哥9

纸浆11

瘤子13

铭文15

梦窗疏石的神龛17

在异乡19

心经21

后见之明23

太阳鱼解经25

而且,直到行动——27

第二辑《以此类推》(2020)

沙龙舞的照片31

架子上33

老鼠34

医院的椅子35

东北走廊 37

抛掷38

钻石40

母亲和孩子41

岬角43

优美的风景44

湖上风暴45

纸板盒46

月食48

仿佛49

涂鸦50

犹太新年51

七月52

居无定所53

力士参孙,167454

2018年7月4日55

关键56

贤德妇人传奇57

路易十四66

海岸67

展览会开幕日68

在马格洛讷新城70

蒙彼利埃72

解剖博物馆73

泰勒斯75

“地球是悬浮的……”76

界限78

水貂79

以此类推81

途中82

数学83

入夏84

不久85

暗光86

给女儿奇亚拉88

走向高地89

青光眼91

安息日蜡烛93

第三辑《红帽幽灵》(2011)

地中海97

西北强风Ⅰ98

西北强风Ⅱ100

产妇101

符文103

时光飞逝104

恐惧105

给D107

在湖边109

笔记111

余波112

卡戎113

一个宇宙114

火焰116

后来118

宫殿120

眼睛122

奥德赛124

家庭: 一部小说131

溪流中的人133

港口134

宽恕136

冰137

水害138

四十二街146

间奏曲,钢琴独奏148

反教皇149

乘船赴基西拉岛151

土方工程153

葬礼170

无意中听到的李斯特171

阿西乐特快172

晨歌173

D小调174

粪便176

罗马式177

绣球花178

橙子179

红帽幽灵181

第四辑《启程》(2003)

卡珊德拉187

希腊头像188

到来190

塞浦路斯人191

诗歌朗读194

图尔努斯196

启程198

淤泥201

给伯纳德·切特的问卷调查205

查尔斯河岛206

E. W.208

消遣210

夜猫子212

明喻215

后记216

萱草221

星形维纳斯草223

选自安妮·薇薇恩的日记224

下午五点234

旅行236

瞬间237

茄属植物238

三月雪241

北方242

八月漫步245

古董246

田园诗248

何去何从250

致特拉克尔252

营火253

西西里255

爱情故事256

博纳尔258

皮洛广场261

湖泊264

画像: 婚姻265

第五辑《彩色玻璃》(1993)

应季269

夏甲271

巴黎的肚子: 一首婚礼诗273

爱斯基摩寡妇275

童模277

爱斯基摩母亲279

科学课281

典雅爱情282

代价283

米诺斯墙边的女孩285

每日邮报287

冰288

雅各布·布克哈特,1897年8月8日289

在密苏里州的克雷夫科尔293

正午295

赶海者296

鸬鹚298

农场301

阿尔克曼302

来自阿尔克曼的花环303

一位老立体派画家305

恋尸癖307

他的长眠之所308

歌曲312

生于女人的男人314

来自新罕布什尔316

山景318

莉娜的房子: 水彩画319

打破的罐子322

脐带325

第十二天328

第六辑 《每片叶子都各自闪耀》(1984)

花园335

世贸中心338

葬礼肖像340

带插图的历史343

克诺索斯345

奥马洛斯346

豪麻347

作为装饰的历史349

日光351

回声353

雪355

阿尔卑斯山357

柏树358

打捞者: 诺森伯兰海岸362

田野364

致马克斯·雅各布366

马克斯·雅各布在圣伯努瓦368

溺水的儿子370

斯特林堡在巴尔的摩372

佩特沃思的室内景: 自特纳375

雪天378

雷诺阿380

睡莲382

安蒂特姆溪384

拥抱385

街道386

旅行邀请: 巴尔的摩387

处女的侧影389

秋天的儿童房391

夫妻394

后院396

罗卡马杜尔398

探视401

田园诗404

果园406

海之门与金雀花409

在托斯卡纳的风景中411

描绘圣母413

附录: 罗桑娜·沃伦谈诗艺415

& 上架建议

外国诗歌

& 编辑推荐

罗桑娜·沃伦的诗歌以古典根基为底色,通过严谨的形式、跨艺术的视野和历史的厚重感,构建了一种兼具智性与感性的抒情声音。她的作品在当代美国诗歌中独树一帜,平衡了传统的继承与创新的冲动,同时始终保持着对人性深渊的凝视。

& 名家推荐

在所有活着的美国诗人中,仅有少数几位能达到她的成就。——哈罗德·布鲁姆

语言独特且富有张力,充满了智力、情感和经过深度研究的知识——其延展的领域令人惊叹。——简·赫斯菲尔德

罗桑娜·沃伦的诗如同山上流下来的净水,反射着光线,带来清凉的滋养。它们就像纯粹的智慧,以深刻的感悟来对待自然、爱情、历史人物、新旧事件,拒绝过多的激情和过多的绝望。她的诗清晰、优雅、怡人,令人回味无穷,值得珍藏。——理查德·埃伯哈特

& 作者简介

罗桑娜·沃伦(Rosanna Warren,1953-),美国著名女诗人、翻译家、学者,出生于康涅狄格州的费尔菲尔德,芝加哥大学社会思想委员会的杰出教授,美国国家人文与艺术学院院士(2005)、艺术与科学学院院士、美国诗人学会会长(1999-2005)、美国哲学学会会员。罗桑娜·沃伦的主要诗集有《雪天》(1981)、《每片叶子都各自闪耀》(1984)、《彩色玻璃》(1993)、《启程》(2003)、《红帽幽灵》(2011)、《土木工程:诗选》(2016)、《以此类推》(2020)。1995年还与人合译了古希腊悲剧家欧里庇得斯的剧作《哀恳者》,另出版有专著《自我的寓言:抒情诗研究》(2008)和传记《马克斯·雅克布:艺术与文学中的一生》(2020)。

译者马永波,1964年生,著名诗人、文艺评论家和学者,文艺学博士后,汉语先锋诗歌代表人物,领先的英美后现代诗歌学者。1986年起发表评论、翻译及文学作品,迄今出版原创和翻译著作80余卷。主要原创作品有《以两种速度播放的夏天》《词语中的旅行》《自我的地理学》《诗歌总集》《树篱上的雪》《荒凉的白纸》,译著有《1940年后的美国诗歌》《1950年后的美国诗歌》《1970年后的美国诗歌》《史蒂文斯诗文录》《阿什贝利自选诗集》《白鲸》《庞德诗文录》等,学术专著《九叶诗派与西方现代主义》《中西诗学源流》等。

& 内容简介

罗桑娜·沃伦的诗歌以其富有质感和深度而受到称赞,对历史、艺术和人类状况进行了细致入微的考察,对个体经验和道德复杂性进行了深思熟虑的探索,经常涉及家庭、记忆、失落以及个人和政治、历史的交叉点等主题,擅于将个人叙事与更广泛的文化和历史主题交织在一起,创作出既隐秘又广阔的作品。其风格结合了抒情的优雅和知识分子的严谨,富有精心创制的意象、精确的语言和音乐性,为当代美国诗歌景观做出了重要贡献,堪称当代的伊丽莎白·毕肖普。

& 精彩书摘

罗桑娜·沃伦谈诗艺

(1) 我觉得你的第一本诗集为你的诗歌定下了基调,你似乎从一开始就成熟了。但是,任何诗人都有一个发展的过程,请谈谈你发展的各个阶段和代表作。

当我回顾我的第一本书《每片叶子都各自闪耀》(1984年)时,我不禁为其中一些诗歌幼稚的认真、预兆感和自负感到震惊。天哪!第一首诗《花园》真是令人尴尬。它以“这是早晨。开始了。/我的生活开始了”结尾,仿佛这是值得报道的新闻。《溺水的儿子》也令人尴尬,比如其沉醉的亚叶芝式修辞(借用《拜占庭》),以及对自己声音力量的夸大感:“经过青苔、风暴抛掷的砾石、漂流木,/走向天空,撕裂的翅膀,哀鸣的海鸥,喘息在/灰色海湾的辽阔之中: /在那里/在海中,我捉住了自己的声音。”但是,我也在这个年轻诗人身上看到了一个更强大的诗人将要成长的种子。这些早期诗歌沉醉于文字魔力,但还没有学会如何在更严峻的视野下规范这种语言的奢华。但是没有这种文字魔力,就没有诗歌。这些早期诗在边写边学,尝试运用了多种声音。它们也充满了历史感,常常是悲剧性的;许多诗的灵感来自我在希腊克里特岛上居住的几个月,那里的古代文明层层叠叠,充满了暴力。这些诗记录了青年与艰难的成人世界的典型遭遇: 纽约市(有一首关于仍然矗立的世贸中心的诗,唤起了一幅“世界卷曲、肮脏的边缘”的景象);有些诗描述了充满忧虑的情爱关系;在书末,有一些关于年轻人的婚姻和母性的诗,以动荡为标志(“……昨晚你在/哪里,我又在哪里?谁在数/这些伤痕?”《夫妻》)。那本书中最有希望的诗歌是面向历史的,使用严苛的韵律形式,如十四行诗、对句和押韵四行诗,如两首献给法国诗人马克斯·雅各布的诗和两首翻译的卡图卢斯。还有一些诗的灵感来自绘画,这是一种向外看而不是自我沉溺的方式。

我的下一本书《彩色玻璃》(1993年)赢得了美国诗人学院的拉蒙特诗歌奖。我仍然为那本书感到自豪。它延续了《每片叶子都各自闪耀》的主题和技巧,灵感汲取自历史、艺术作品、哀歌和翻译,但修辞有所缓和而不失洪亮,文学典故也不那么震耳欲聋了,但我希望仍对内在论点至关重要。例如,弥尔顿在第一首诗《应时》中出没(暗指哀歌《黎西达斯》),但即使不知道这一点,你也可以感受到诗歌的内涵。那首诗以冷峻的散文陈述和华丽的语言形成对比,这种混合我一直在探索,无论是以韵诗形式,还是在自由诗中。那本书的最后一首诗《第十二天》对我来说很重要。我花了几个月才写完。这是一首关于我父亲的隐晦的哀歌,通过唤起荷马《伊利亚特》第24卷这首伟大的哀歌来表现,在这首诗中,阿喀琉斯在悲痛的狂热中,一直围绕他的朋友帕特罗克洛斯的坟墓,拖曳赫克托耳的尸体长达十二天,直到宙斯介入,派遣阿喀琉斯的母亲海仙女命令他释放尸体。作为一种强迫性循环,这种悲伤的形象对我来说是真实的,它也成了诗歌本身斗争的一个形象:“这是古老的/诗歌,它本该/这样重复/生者糟蹋死者//在他们糟蹋完生者之后/这就是公式/这就是我们相爱的方式……”古希腊史诗中有许多被认为是“公式化”的重复: 这一观点在我看来既是一种心理状态,也是诗歌结构的特征。当我终于完成那首诗时,我知道我在自己的作品中达到了另一个阶段: 迫切的私人经历、诗歌传承和实验形式的融合。我的作品沿着这些方向继续发展。

(2) 你的父亲是著名的桂冠诗人和评论家,母亲是著名的作家,你在这样的家庭中长大,你的童年经历以及与同样是作家的父母的关系对你的写作有什么影响,它们是否构成了布鲁姆所说的“影响的焦虑”?

为了成为一名作家,我不得不忽略我父母的文学声誉,否则我根本无法写作。从童年到青春期,我以为自己会成为一名画家,我热情地投入到素描和油画之中。但我也一直在写作,最终写作占据了主导地位。当然,我的父母影响了我的写作;我在一个以写作为生活方式的家庭中长大。从我最早的记忆起,我就经常看到我的父母消失在他们的书房里,去工作好几个小时,我们的家庭生活沉浸在讲故事和背诵诗歌当中。大约十二岁时,我在法国上学,为了上课必须记住数百行法语诗歌,我开始写法语诗歌,并找到了写诗的方式。在高中学习拉丁文时,我爱上了卡图卢斯、贺拉斯和维吉尔,并受到启发,用英语尝试拉丁诗歌的各种形式。我通过非英语诗歌找到了自己的诗歌之路: 这是绕过我父母的一种方式。

(3) 你喜欢威廉斯吗?你认为他提倡的美国本土诗歌的特点是什么?就“美国性情”而言,你的诗歌有什么特点?

威廉斯并不是“我的”诗人之一。他的节奏没有让我着迷。我熟悉的精灵是萨福、卡图卢斯、贺拉斯、波德莱尔、托马斯·哈代、叶芝、艾略特、哈特·克兰……但是威廉斯确实以一种新的方式来聆听美式英语,我从中学习,有时他对日常生活朴实而精确的观察具有启示的力量:“纯美国产品/ 发疯了——”或“玫瑰已经过时”(《春天和一切》)。我最要感谢威廉斯的诗是我诗集《启程》中的《皮洛广场》,那时我试图描述罗马一个朴素的公园和穿行其中的人们:“低矮的石头和灰泥墙敞开/一些缺口;你可以通行无阻……”但那首诗以威廉斯不会发出的音调结束:“你可以张开嘴惊讶,众神/赐给你的一件礼物//连同其他礼物一道: 令人吃惊的心,/舌头上的灰烬,长久的耐心//缓慢消磨。祈祷。‘未愈合’/这个词。这个词‘再见’。”威廉斯帮助我突破了过多的文学性、过多的人工性和噪声制造。

(4) 你经常从一个角色的内心来说话,采用一个角色是一种更自由地表达想法的方式吗?

采用人格面具并不是唯一一种言说(或歌唱)思想的方法,但它是一种方法,我经常使用它。甚至在我早期的诗歌中,我也努力将焦点从纯粹以自我为中心的抒情诗转移开。我甚至虚构了一个法国诗人,安妮·薇薇恩,这样我就可以用一种完全不同于我自己的声音歌唱: 她在《启程》(2003年)中有五首,在《红帽幽灵》(2011年)中有两首。安妮·薇薇恩能够表达我无法表达的事情:“……悲伤/是一种烈酒。痛饮吧。我们都将被消磨殆尽。”(《安妮·薇薇恩的日记,Ⅶ》)。呼语,通过向另一个人或存在物说话,是另一种超越自我视角的打开方式,就像我写给马克斯·雅各布的诗,许多其他诗歌也是如此。

(5) 在当代美国诗歌中,出现了两个不同的极端: 自白诗和语言诗。你对他们的实验有什么看法?与他们相比,你独特的诗歌主张是什么?

美国诗歌已经超越了“自白派”和“语言诗”的简单对立。从个人的原始经验出发写作的诗人(莎伦·奥兹就是一个例子)也不得不注意语言的艺术运用;而从语言诗学术理论出发写作的诗人(这些理论可以追溯到20世纪70年代),也不得不找到“歌唱”的方式——既要消化复杂的情感和精神体验,也要通过“扰乱”语法来“扰乱”资本主义。雷·阿曼特劳特和苏珊·豪出自LANGUAGE诗派——如果这可以称作“流派”的话——但她们是充满激情的诗人,表达了丰富的、无法简化为理论的生活体验。

我想写对历史负责的诗歌——对过去的残酷事实负责,因为它们对当下有着深远的影响——并对英语语言的全部资源负责: 1 300年不断演变的节奏、韵律系统、句法、声音游戏和词语游戏。正如庞德在1918年的《信条》中引用但丁《论俗语》所说的那样,“要思考只有在整个艺术中有价值的东西”。我也试图将尚未具有文学形式的经验“翻译”成诗歌语言。罗伯特·洛厄尔在他的十四行诗《作为英雄的虚无主义者》中说的也是这个意思,他写道,他想要“从活牛身上钩下来的词语之肉”。我追求的艺术既不是“自白”,也不与任何理论派别或教条对齐。我从深远的过去及其多元可能性中获取方向,来塑造活生生的现在。

(6) 你学过绘画,和毕肖普一样,视觉艺术方面的训练对你的诗歌有着重要影响,我注意到你有不少读画诗和写给画家的诗歌,请谈谈这方面的经验,你的这种诗歌有什么与众不同的特点?

我多年的绘画和绘画经历教会了我如何去看,如何“看入”我们看的经验。也就是说,从视觉中获得“洞察力”,即视力的全部意义。我早期的书中充满了受我敬仰的画家启发的诗歌: 透纳、雷诺阿、夏加尔、贝克曼、博纳尔,以及像威廉·基恩布施这样的画家朋友,《每片叶子都各自闪耀》中有两首关于他的挽歌“……这样我就可以/学会,像你那样//如何充满激情地迎接死亡”(《果园》)。随着时间推移,我开始不信任过于依赖回应——或者更糟的是“描述”——视觉艺术作品的明显的移情诗。所以我将观看的行为内化到诗歌本身的结构中。我希望你能“看见”《以此类推》中《泰勒斯》一诗里凶猛咬啮着的龟:“小坦克们穿着正规的军灰色/弯刀的爪子,弹簧刀的尾巴,/宽大的装甲面孔,黑曜石的眼睛和嘴……”

(7) 我强烈地感受到你的诗歌风格与毕肖普有相似之处,我和我们这本诗集的编辑甚至想以“在世的毕肖普”来定位你在美国诗歌中的地位,你自己觉得你和她有没有某种特殊的关联?

能被认为与毕肖普相关是我的荣幸。并不是说我曾试图模仿她的声音: 那声音太独特了。但我感到与她有一种亲缘关系: 我们都来自有着悠久历史的英语有韵抒情诗传统,我们都改造了这些形式以应对现代生活和现代口语的压力。毕肖普在日常生活中看到了奇妙之处,例如在她的杰作《六行诗》中,商标“神奇小炉”打开了家族悲伤的神秘:“到了种树的时间,历书说。/祖母对着奇妙的炉子唱歌/孩子在画另一座神秘的房子。”

(8) 你对美国的后现代主义诗歌怎么看?后现代诗歌已经成为过去了吗?还是依然有生命力,经过几代诗人的努力,后现代诗歌如果依然是美国诗歌的主流或主流之一,它又有怎样的最新的诗学探索?

“后现代”这一范畴在我看来是一个学术概念,而不是一种生机勃勃或具有创造力的美学力量。它是“时期化”的产物,是为了给多样性和演变中的艺术形式强加秩序而进行的标签化。这在构建课程大纲时最为有用,几乎就像超市为大规模分销的食品罐头贴标签一样。“后现代”这一概念能告诉我们关于诗歌什么呢?它告诉我们一个称为“现代主义”的时期已经结束;艾略特、庞德、威廉斯和摩尔不再提供主导的语言风格(尽管他们从未完全主导过: 想想弗罗斯特、奥登、拉金、贾雷尔、贝里曼以及许多其他强有力的声音)。这让教授们可以无休止地争论,现代主义是否只是浪漫主义的延续,或者后现代主义中的“后”是什么。在任何时代都有太多奇特而不羁的诗歌形式,无法被纳入这样的类别,这些类别往往反映的是意识形态的狂热,而不是艺术的内在生命。你将如何“归类”像大卫·琼斯(David Jones)或W. S. 格雷厄姆(W. S. Graham)这样了不起的怪才?将诗人归类是一种有益的思考方式吗?卡图卢斯在他那个时代是“现代的”,是罗马的“新诗人”之一。安妮·卡森今天继承了希腊和罗马古典传统的DNA,结合了格特鲁德·斯坦和马拉美的“经典”现代主义,从中创造了无穷无尽的创新形式,既古老又完全属于我们这个时代。类似的话也可以用来描述伊修恩·哈钦森(Ishion Hutchinson)。

但让我们思考一下诗歌的现代主义。这是西方一个独特且自觉的诗歌运动,我会将其追溯到1857年,即波德莱尔的《恶之花》出版,并在法国因冒犯公共道德而受到起诉。其他人可能会提出其他日期。我们谈论的是一个自觉的、前卫的运动,它断绝了诗人与大众之间轻松的交流,并产生了诗体上的两项革命性发展: 自由诗和散文诗。这些实验激励了英语诗人(特别是艾略特和庞德)以及其他语言的诗人。诗歌现代主义可以被视为一个有时间界限的历史现象,起源于19世纪中叶,但它在何时结束尚不清楚: 似乎在二战后逐渐消失。兰德尔·贾雷尔在1942年有个著名的宣称:“我们所知的现代主义——21世纪最成功和最具影响力的诗歌体——已经死亡。”我愿意将历史上的现代主义——20世纪初期具有独特创新美学原则(直接呈现、清晰、精确,反对维多利亚时期的阐释和冗长)的特定运动——与现代主义作为一种持续力量和一组可能性的感觉区分开来。今天依然活着。所以,不是“后现代”,但也不是教条主义,是流动的、不断演变的。

(9) 生态危机是个全球化的问题,在你看来,生态诗歌的根本特征,它如何与传统的自然诗歌区分开来,在你的实践中,又有怎样的新的发展,在理念和技巧上,等等。

在这里,就像“后现代”的思想一样,我们进入了政治的领域,诗歌试图干预权力关系的领域。当然,“生态危机”的诗歌有多种形式,就像美国抵抗越南战争的诗歌在另一个时代所做的那样。诗歌在多大程度上是一种有用的政治工具,这仍然是一个严肃的问题。在政治上有效的方式还有很多,其中大多数比诗歌更“有效”: 投票、与政治领导人沟通、公开抗议、散发请愿书、激励同胞采取行动。“因为诗歌不会使任何事情发生,”正如奥登在为叶芝写的挽歌中所写的那样。然而,他在那首诗中继续将诗歌描述为“一种发生的方式,一张嘴”。奥登声称,“它幸存下来”。我不认为“生态诗”有什么“根本特征”,因为不同的诗人和不同的学者不断声称不同的“特征”。但我们确实有各种各样的严肃诗歌,它们表达了地球上的生命受到的威胁。这些诗歌大多以某种方式修改了“传统的自然诗歌”,更多地关注人类之外的自然,拒绝将自然作为人类戏剧和人类情感的剧院。这些当代诗歌中,有很多都反映出一种紧迫、恐惧和沉痛之感。诗人约翰·肖普托(John Shoptaw)在生态诗学方面做得很好,他的新书《近地物体》充满了尖锐的智慧和对自然生活细节的关注。大卫·贝克(David Baker)的《鲸落》、布伦达·希尔曼(Brenda Hillman)的《史诗中真实的水和空气碎片》、福雷斯特·甘德(Forrest Gander)的《两次生命》、乔丽·格雷厄姆(Jorie Graham)的《致2040》和约翰·金塞拉(John Kinsella)的《防火带》,只是对气候变化紧迫性的几个有力的诗意见证。

(10) 你的哀歌或挽歌极其动人,我注意到,你诗歌中有一种往下沉的调子,你似乎并不是一个热情洋溢的乐观明朗的诗人,你可能更加关注人生作为一种丧失的艺术,这使得你的诗歌往往具有直入人心的力量。在某种程度上,我在汉语里就是一个挽歌作者,我很疑惑,是什么力量和经验使我们总体上成了为时代唱挽歌的人,而不是一个赞美者?挽歌有十分深远的历史传统,或许你有兴趣谈谈对这方面的认识。

从青春期开始,我就一直认为自己是在“死亡的光辉中写作”。我不知道是什么“让我们成了挽歌诗人”,但对死亡的意识也带来了对生命的一种灿烂的意识。古希腊人称人类为“凡人”,与不朽的神灵相对: 作为凡人,我们必须认真对待生命,在我们极少数的巅峰时刻闪耀。然而,挽歌和赞美并不一定是对立的: 毕竟,大多数哀悼的诗歌都是在赞美失去的东西。随着年龄的增长——我即将年满七十一岁——我越来越意识到我的日子有限,我朋友们的日子也是如此,所以珍惜的冲动变得更加强烈。在我最近

一本诗集《以此类推》中,最后有一首诗《青光眼》,回忆了一位密友的去世,并沉思了我自己的视力问题:“溪流继续含混地述说着它唯一知道的故事,/一张松弛的蛛网遮住了月亮的眼睛。”而且,回到生态诗学的主题,从更大的范围去看,我们正在哀悼地球上生命形式的丧失。

(11) 你更在意你的短诗还是较长的诗,你有几首比较大的组诗形式的长诗,它们显示出你的博学,你善于将各种材料整合到诗中。我想知道,你对现代长诗的看法。

我同样在意我的短诗和长诗!但我并不认为我的长诗,例如为作曲家罗伯特·舒曼创作的《水害》或为景观建筑师弗雷德里克·劳·奥姆斯特德创作的《土方工程》(均收入2011年版的《红帽幽灵》),是“现代长诗”的典范。我会把这个称号保留给更具纪念意义的作品,如艾略特的《荒原》和《四个四重奏》、庞德的《诗章》、克兰《桥》、威廉斯的《佩特森》。我的长诗反映了我对远远超出我自己的生活、情境和时代的好奇,在这些故事中我们能找到自己的方向,获取认知,正是因为它们是我们眼前生活之外的现实。我相信真正的诗歌是探索的工具: 它们帮助我们探寻有难度的知识。在我的长诗中,我将散文片段,也就是我们可以称之为文献的部分,纳入更大的声音结构中,这样的诗歌超越了抒情诗的范畴,进而沉思诗歌的本质。在关于捷克作曲家莱奥什·雅纳切克(Leos Jancek)的诗《私信》(收入2003年出版的《启程》)中,我问道:“什么可以被吸收到歌曲中?”对我来说,这是一个基本问题,也是扩展边界的问题。

(12) 作为成就斐然的学者,你的学术研究,除了诗学之外,还有哪些?学术研究会让我们对诗歌美学的历史流变有一个清晰的认识,更能定位自己的诗在这个链条上的位置,我认为这种专业意识是非常重要的,几乎所有伟大的诗人都是重要的诗学家。我们在观察别人的同时,也是在观察自己。学者和诗人的融合,究竟对你的诗歌写作有哪些具体的帮助,能否告诉我们其中奥秘。

哦,亲爱的!我并不从事秘密交易,也不知晓任何秘密。但对我来说,知识生活——学术生活——一直与创作诗歌的生活密切相关。我通过读诗来学习作诗,尤其是阅读非英语写作的诗歌。这一点很重要,因为这让我明白,对于创作诗歌而言,存在许多不同的审美规范,许多不同的韵律系统,因此我们不会被一种狭隘的方法和一套假设所束缚。我的论文集《自我的寓言》,记录了我多年来的虔诚之所系: 萨福、阿尔凯奥斯、维吉尔的诗歌,以及受到经典启发的现代诗人(奥登、斯特兰德、比达尔、格吕克);滋养我的法国传统(奈瓦尔、兰波、马拉美、雅各布、阿波利奈尔);还有我与生俱来的英美诗歌(麦尔维尔、哈代、希尔)。我还花了35年时间写了一部关于法国诗人和神秘主义者马克斯·雅各布的传记。这是一种疯狂的献身行为: 我在年轻时遇到了他的作品,并认同他的宗教渴望、作为画家的另一种生活、他的幻象以及他的情爱困惑。他带我穿越。研究这些年代和文化如此迥异的不同的诗人,使了我自由和勇气,促使我在自己的诗歌创作中尝试了许多不同的形式。

(13) 你能熟练使用哪几种语言?我知道你是有成就的翻译家,请谈谈翻译和自己写作的关系。有人认为翻译纯粹是消耗精力,我不这么认为,我认为翻译带来的文化视野很重要。

我曾经能相当流利地阅读古希腊语,几年前我曾与人合作,为牛津大学出版社翻译了欧里庇得斯的一部戏剧,还翻译了萨福、阿尔克曼和阿尔凯奥斯的希腊语抒情短诗。我已经多年没有学习希腊语了,虽然我还能背诵一些诗句,但我已经忘记了很多。高中时,我热衷于学习拉丁诗歌,它仍然是我的源泉。我更常用的外语是法语和意大利语。我同意你关于“翻译带来的文化视野”的重要性的说法,当然,作为一名杰出的诗人兼翻译家,你对此非常了解。

(14) 这一条留给你,你可以随便谈谈任何我没有想到但你感兴趣的话题。我们的对话有可能不会一劳永逸,你想起什么,就可以和我说说,我都感兴趣,我相信汉语读者也会感兴趣。

你的问题已经覆盖很多内容了!也许我会用几个关于诗歌的比喻来结束本文。我认为诗歌是: 一种改变心智的药物;一场刀战;一次探寻。

采访者: 马永波

2024年7月

罗桑娜·沃伦诗选

新年

是我把自己留在后面了吗?还是

当火车咔嚓咔嚓向北驶进黄昏

这个国家随着每一次摩擦放弃了自己?

钢梁闪过,工厂的幽灵们。

然后是结冻的田野,残株窄窄地铺开

一种古老、陌生、无法破译的文字。

新的孤独在污渍斑斑的窗格上闪现。

仿佛我在以比引擎疾驰更快的速度老去……

而哈德逊河将它巨大的、皱巴巴的困倦,

推向南方,以自己的节奏梦着:这没顶之河,

携带数千年的沉积物

穿过撕裂的岩石子宫。

愤怒的标志划破了阴影。破损的汽车

堆在院子里,倾斜的栅栏,棚子

发誓要复仇。然后是一阵飞雪

撕裂了树木,黑夜把我们整个吞没。

直到黎明,把我从铺位上猛地颠醒,

出现在印第安纳霜冻的犁沟,

嵌在农场中间的一座乡村墓地之上。

(首发于《纽约客》,入选2024年度《美国最佳诗选》)

数论

那四英尺半长的黑背食鼠蛇摇摆着

爬上来,穿过厨房的纱门,寻找

进来的路。不过,它遇到的

是我们的眼睛,便缓慢而谨慎地撤退了

滑过石头门廊,越过墙壁,

沿着地基,检查每一个裂缝,

感觉,嗅闻,倾听

寻找解决方案,终于,它在拐角处

找到了办法,爬上后面的石板台阶,

在那里,将它不可能的身长和腰围,

一寸一寸的花纹,挤进顶层石板下的窄缝。于是

我们知道,我们正与一个耐心的同伴

住在一起,它像你一样好奇。你

紧张地坐在椅子上,一边低语,一边探查着

素数之间的缝隙。直到无穷大。

你在寻找的是模式。通过这个出口

你的思想会突然滑入一个明亮的空间

并安于其中。在一个摇摇欲坠,黄蜂啃咬墙壁的房子里。

(首发于《纽约客》)

每日的祈祷

在我们的修道院,蟋蟀

在白昼漫长的林荫道和夜晚的拱门下

打着响板,在我们的

修道院,成群的蜻蜓

在草地上巡逻,拉开

视线的拉链,与此同时

蕨类卷曲成青铜色,薄荷战栗,

野胡萝卜磨损着高草的圣衣,

在晌礼前,鹰向山月桂俯冲但又急转

向上飞起,愤怒爪子空空如也,

白色的腹羽和踝部的绒毛一闪而过。在我们的

修道院,暴风雨之前,枫树和白松干呕着

剧烈摇摆,雷声在围合的地平线上

轰响,仿佛一只发怒的狗

咬住天空,在猛烈地前后甩动

直到馅料掉落出来。但是在漫长的

旱季里,寂静变得深邃

变成废弃的采石场和老井。你的

素数之间的空隙像星际空间一样脉动。

我们的生活渐入骨髓。

你抚摩我的脊椎:一个古老代码的

原始颤抖。当我在夜里起身

在黑暗中摸索着回到床上,一只手

放在门上,一只手摸索着墙壁,

是我母亲的幽灵触碰了我。现在我可否明白,

她在她那损毁了的视力的洞穴中

有着怎样的感受?亲爱的主,请看顾那些

在今夜里工作、守望或哭泣的人。把我们

藏在你翅膀的荫下。我们

学得多慢。晚祷。在夜的守望中。

(首发于《哈佛评论》)

小死蛇

当我走近

我害怕且不想

看到的东西——那条小食鼠蛇蜷缩在

为老鼠设下的粘胶陷阱里

挣扎着死去——

我喊叫起来,扭曲双手,但还是回来

戴着手套

收起陷阱,把它

倒进塑料袋里,用铲子带进树林

在密集的、根须交织的土壤中挖了个洞

把它埋了,然后抬头仰望

高大的山毛榉和橡树用繁茂的枝叶梳理着

一丝丝的云缕,

于是:我试图

轻轻地,用双手

从我的胸中,释放我对你的恐惧,

那些记录了

我的恐惧的故事,试图

把它们解放出来,放置在

视线之外,

超越我的信仰之所及,超越恐惧,

但却无法

明白

我为你,也为我自己

设下了什么样的陷阱。

(首发于《三便士评论》)

纸浆

他在撕毁一场战争。《纽约时报》

变成了纸条,从他指缝间滑落

落进一碗面粉和胶水的浆糊里,然后

贴在气球周围,在那里揉捏出

坦克、导弹、眼神空洞戴头盔的士兵

和被炸毁的公寓,在一个未来的南瓜面具

肿胀的头骨上。但是他暂时停下来

在撕毁年轻新兵的纸页之前,

那些超级英雄的装备和无敌姿势,

和他的漫画一模一样。他才五岁。

浆糊溅在他的头发上,裤子上。

他将把这一场混乱变成一个整体,

我们将见到有史以来最可怕的南瓜。

没有炸弹落在这里。我们可以自由地

在厨房地板上把那些国家整个撕裂。

既然如此,为什么不把

家族争斗,我们自己发霉的伤害

和复仇档案撕个粉碎:我们将用这些碎片,

这些黏糊糊的东西,制作出什么样的面具,

当它们晾干之后,我们在上面

割出眼洞,给有裂纹的框架涂色,

我们将眯着眼睛,用什么样新的视线

瞧着那个有强迫症的兄弟,该隐,

一次又一次地,把悲剧反复上演。

(首发于《三便士评论》)

瘤子

抓着荚莲的红色核果,

猫鹊们在枝条上弹跳,

当高热压服我们,蟋蟀

在毛发竖立的草地上用砂纸打磨阳光。

我们并没有迷失。我们只是静默了。

如果我们不说话,那不是因为

无话可说,而是因为那只猫头鹰

用刺耳的口哨替我们说过了,

在二十英尺外的溪流上,它栖息在

一根倒木上,一副学者派头,审视着

石头间的细流。然后它突然

丢下又抓住了——什么?一只蝾螈?

叼在嘴里。然后吞了下去。咂嘴声,

咔嚓声,在这之后,它非常讲究地

在树干上擦拭嘴巴。而黄蜂更有独创性

它钻进橡树叶中产卵,注射毒素

使叶子膨胀成一个瘤,一个球形的纸莎草

宫殿,被征用的树在里面

生成一个自助餐厅,饲养幼虫,

直到它们长出翅膀和脚,瞧,它们

啃出一条出路,飞走了。它们留下

这个茶色的纸灯笼球,

老普林尼教导我们,把它碾碎,与硫酸铁一起煮,

就能制造出欧洲人用了几乎两千年的

橡树瘤墨水。我们并没有迷失。

我们一直在写。从我们的

沉默、我们的胆汁中写。我们磨损。长瘤。

幼虫饥饿。猫头鹰饥饿。而我们,

从疾病中,创制出了一本饥饿法典,

精确地塑造了字母,这样它们就会持续下去。

(首发于《三便士评论》)

铭文

倒下的橡树根部高高扬起,

呈华丽的哥特式菱形:大地

被连日的雨水浸透,幽灵管冒了出来,

弯曲着它们的权杖,幽灵般的寄生物。

我从它们那里借来一切,有时我觉得

自己是一株植物,苍白的真菌异养。

“这是一本关于时间的

小说,”博学的作家宣称。

是的,生命之书的每一页

都在这个病态、隐居的年头

缓慢又迅疾地翻动,脚下

是湿漉漉的页岩,头顶

是发抖的山毛榉树叶的银光。

雪刚刚融化,楸树的白色火炬

就旋即熄灭,夏天开始滑入它的

地下密牢。当黑熊

突然间溜进草地,我们从未听见

它接近的声音:转眼间

它就到了这里,完整的存在,一个剪影

高高地用后腿立起,拍打着

低矮树枝上的苹果。当它转身,

露出它罗马式的鼻子,先知的

额头,和深思熟虑的眼睛。

像影子一样跃上树干,几乎

隐没在颤抖的绿叶中:它就在那儿,

咀嚼着野苹果,这是它的季节,

这是它们的季节:让我抛开

我的恐惧,其他的冬至将会消逝:

在童年,我睡在高处的房间里,

四周是黑袖子的云杉,一个树屋,我在那儿

学会了阴影的语法。那座树屋

已不复存在,高耸的云杉已被砍倒:我听见

熊在咀嚼,树枝在摇动,很难

区分它的黑色与树木本身的

内在之夜。而那更大的夜晚,

哦,是的,我将会逐渐领悟。

(首发于《肯庸评论》)

在异乡

这不是我们的山脉。杂草中废弃的雪佛兰之外,

升起参差不齐的山峰,透过烟雾依稀可见。

我们可曾想过,风景会因为我们而一成不变?

三齿蒿、羽扇豆、黄色香根草,还有那些

棘手的天竺葵的紫色小喇叭。五瓣的山金车

能治疗流血的伤口。这是灰熊的领地。

“要用常识,”导游建议。那么

那些雷雨云砧呢,耸立在天空的泰姬陵中?

白杨因谵妄而战栗,赤杨在芭蕾舞团的伴舞队中嗖嗖作声,

但整个山坡正在濒临一场棕色的死亡,

一场树皮甲虫的盛宴。我们走了很长的路

在这块岩架上保持平衡,

沿着小径拖着沉重的步子,尽量不去直视

大角羊的眼睛。多年以来

我们已经学会了携手共进,但现在我掌中

握着三十五亿年的时间,一块

蓝藻化石,最早制造氧气

让我们呼吸的细胞。你消失在

峭壁后。每片唐棣树叶都是一团猩红的火焰,

一根刚划着的火柴。灰烬

从爱达荷州飘来。太平洋伸出一只脚

将这些高耸入云的山脉踢开

现在,冰斗用门牙紧紧咬住

脏兮兮破烂的桌布,那曾是

一座冰川。生来的天涯孤旅,我们坚守着

我们的疏离,张大嘴巴,看着山的喉咙

呛咳作呕,吐出又一个冰块

轰然落入湖中,一碗翠绿色的胆汁。

(首发于《耶鲁评论》)

心经

如果我们拖着行李穿过涩谷车站,

被数百个出口和交错的铁路线弄得不知所措,然后

挤过人群——遵循佛法?——穿过人群

为涩谷十字路口十个方向的车流而犹豫不决,那并不是

我们在寻找神灵。四十层楼高的霓虹灯频闪

也没有击起一丝神圣的火花。

第二天,我独自开始了

轻率的远足,追寻四圣谛

先后乘坐两趟复杂的地铁,来到一条

灰暗、破旧、毫无优雅的长街。

“色即是空,空即是色”,但不是在这里,

我拐入一条小巷,偶然闯入一片

丛林般的寺庙和神社。石阶

邀请我攀登;青铜的巨钟

敲响江户的时辰;守护的恶魔们保留了那个时代。

欲界。和服飘过,

一座猩红的宝塔拔地而起,

受到雷神和风神的保护,一片

香火的积雨云。在旁边的摊位上,一百日元

就能买到你小小的幸运签:保佑你

生意兴隆、爱情美满、早生贵子、金榜题名。

多少个轮回转世才能买到

这些摊位里出售的所有的米饼、糖果、小饰品

草鞋和豆沙包?而在一旁的松树间,

慈悲和智慧的诸佛耽于沉思。

他们包容一切。沿街而行,

距市场一步之遥,穿过一扇隐蔽的

花园大门,一切突然静下来,一座喷泉

在常青树荫下滴落,那里,一男一女,各自孤独

垂着他们的头。我飞越了半个地球

为了发现这个“无”字:

无眼无耳无鼻无舌无心,

无欲则无苦

亦无欲之终结,可是相反,

回到街上,

我狠狠咬了一口黏黏的、涌流着的红豆馅豆沙包。

品尝到某人的神灵,即便不是我的。

(首发于《普罗温斯敦艺术》)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业