田畦中的青葱与茁壮

——高中记忆拾零

作者:王德兴

——高中记忆拾零

作者:王德兴

近期以来,那个名作“夏津三中(九级)”的微信聊天群骤然热闹起来。这缘于孙献庚同学的一个提议,用他当时的话说,“我已‘准退休’,成为自由人。现有空出去走走了,近日想回老家组织高中同学好好聚一聚!”

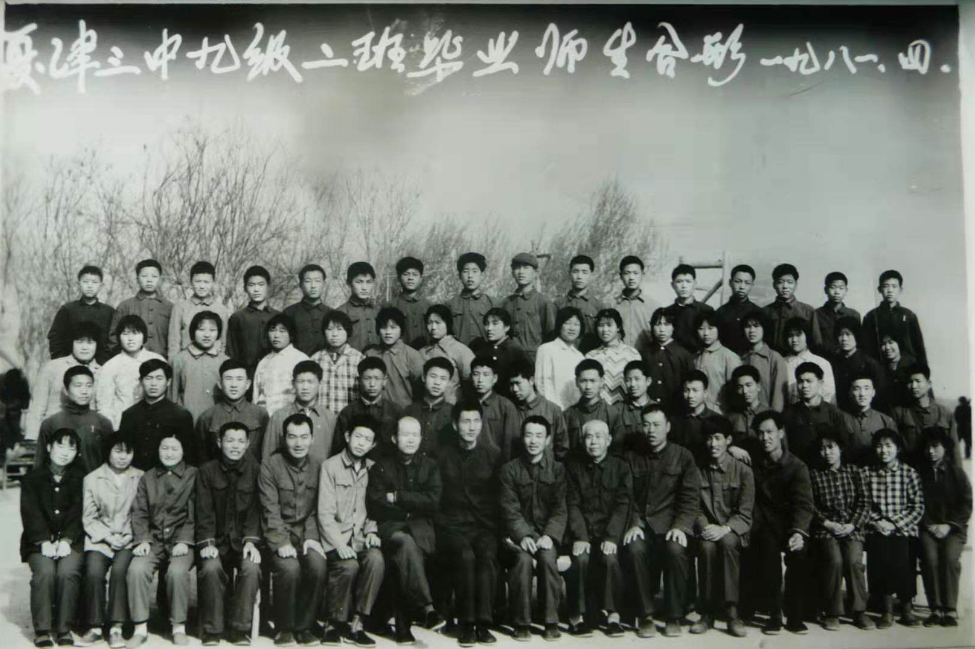

一石激起千层浪。他的倡议,得到王成民、李义福、邢克岭、张静、闫宗岭等同学的积极响应,其中不少同学是专程从外地赶回夏津的。于是,2020年10月25日,夏津三中九级的部分同学有了自毕业分手39年后第一次较大规模的聚首。

说实话,类似这样的活动对年过半百的人而言,已不属什么新鲜事。但对于遥居天南海北、几十年未能谋面的老同学来说,意义却是非同寻常。既可增进情谊、加强了解,又能发掘青春记忆,诱发诸如珍惜时光、保重身体、享受生活的诸多感慨……

尤其聚会的合影照和两个班的毕业合影照在聊天群里贴出后,无论是到会的还是因故未到的各路英豪,均感慨丛生,对着照片反复端详、仔细辨认,除少数能叫出名字外,其余绝大部分已辨不清是张三、李四,还是王二麻子了。组织者王成民、李义福等同学,就广泛发动群众,费了很大劲才得以分辨清楚,为便于认知、防止张冠李戴,还在照片下方逐一作了标注,从此得以正本清源,使具体人与姓名统一起来。此举可谓劳苦功高,我虽然身在军旅未能前往,但从内心深处为他们的热忱和细致点赞:感恩有你,如沐春风!

美国社会学家、人类学家“保罗•康纳顿曾说过:“所有的开头都包含着回忆的因素”。也就是从39年前的那个秋天起,百余名年轻人从四面八方聚拢在一起,通过长时间的共处,在心灵深处埋下了可供毕生回忆的种子。

前些年由于忙工作、忙事业、忙家庭,眼睛和心思多放在周围的人或事上,但随着年龄的增长,关注点逐渐由位子、房子、孩子向健身、游览、发展爱好等方面转变,这使我更加坚信:人生是一场回归,无论中间如何轰轰烈烈抑或艰难坎坷,最终都要回归到原点。正如有人所总结的那样,“无论部长局长董事长,最终都是家长;南京北京不如家乡的门庭。”我理解,人在社会上固然有地位的悬殊和分工的不同,但最终承接你的,必然是家庭;为了生存,每个人都有“第二故乡”甚至更多,但最不可替代的,或者说始终不能忘怀的,自然当属生养自己的故乡。而高中时代,则是一个人由故土向远方航行的第一个“港口”,也是由懵懂走向成熟,逐渐在更大范围担当相应责任的“发祥地”。正因如此,应当说“回归”是件迟早的事,“回忆”也是作为感情动物的人能动性的自然反映。

那么,经过岁月的涤荡,那段三中的生活在我的脑海里究竟留下些什么呢?

最初的夏津三中位于山东省夏津县李官屯乡西李官屯村东南方一公里左右的地方,与菜庄村毗邻。周围是大片的庄稼地。后来该乡合并至新盛店镇,以前的三中校园随之演变成个体养猪场。光顾的人,除了送饲料的或贩卖生猪的,恐怕再无更多人问津了。

别看现在有些门前冷落鞍马稀了,但在40多年前,这里曾是全县一度备受关注的地方。在刚恢复高考的最初几年里,夏津三中的升学率一直遥遥领先,甚至有一年出现了整个班级“一锅端”奇迹。从这里考取复旦、山大、山医等名校的刘宝生、王青、徐明等学长,很长时间成为学校乃至全县引以为豪的榜样。当初我选择放弃苏留庄四中而来西李三中,也是由于这个原因。

记得我的高中录取通知书是由王风菊老师捎到我家的。因为她是我们新盛店镇大李庄人,她回家时正好经过我们村。教师出身的父亲与王风菊老师认识。于是,后来她成为我们九级的英语任课老师之一。

学校之所以升学率高,关键是师资力量强。在我的记忆中,有这么几位老师印象深刻。教语文的张宝成不仅课讲得好,而且篮球打得也极棒。直到现在,我脑海中还清晰地记得他在球场上一边奔跑一边捋头发的英姿。

我与他更深的交道则是由于我不慎摔断了胳膊。那是一次学校开运动会,我跳高时由于动作不规范和用力过猛,左臂圧在了身体下,导致骨折。老师和同学们都很紧张。这时赵金奎同学主动站了出来,他说“他的一位侄子是县医院的骨科大夫。可以找他去医治。”于是张宝成老师就带他和邵洪跃同学骑自行车连夜赶到他们村,让赵大夫帮我把伤处复原。记得当时许多高年级的同学来看我。除了感激,更多的是惭愧:学习没有出名,但摔伤却成了当时校园一个话题。不过,令人惋惜的是,张宝成老师因病而英年早逝了。他的夫人时秀梅老师有一年到北京游览,我特意安排她在军营小住了几日。不知现在身体状况如何?

王风歧老师可谓是个名师。业务精,教学水平高。他所教的数学,曾多次在德州地区乃至全省的高考中拔得头筹。不过到我们进入三中学习不久,他就调到县一中任教了。但幸运的是,在统考前的一次辅导中,我领略了他授课的风采,确实有一种“今日听君歌一曲,如听仙乐耳暂明”的感觉。

莫泽瑞老师是我们的体育老师,平素较为注重诱发学生的运动潜能。他所带的学校运动队,曾在全县运动会上夺得团体第四名的好成绩。当时我参加的项目是跳远和三级跳,有一年学校运动会,我曾跳出了5.46米的好成绩,成为新的学校纪录保持者。不知后来有没有被人改写。

除了这些老师,还有李其达、孙武生、赵鹏云、李启温、任焕章、李承美等诸位任课老师,他们都曾为我们成长进步倾注了大量心血。衷心地感谢他们!

师傅领进门,修行在个人。为给自己觅条生路,也给家长和老师有个交待,每位学生都十分勤勉。我与韩洪廷同学的床铺相距不远,经常看到他很早就醒来挑灯夜学,他能考入德州大学实在是天道酬勤。与我临桌的邢克岭同学,自学能力极强,许多课程的知识点他都提前消化得差不多了,等老师讲到这里时,他只剩下巩固提高了。张静同学令人羡慕的不只是漂亮,还有优异的学习成绩。尤其听说她曾在北京就读过一阵子,更觉得了不起。后来她考取了山东医学院,毕业后分配到北京工作。王成民同学身为学校老师的孩子,为人低调,学习扎实,后来考取了山东省农机化学校,毕业时分配到省城工作,时至今日,仍与许多同学保持了良好的关系。

学习固然是主业,但由于青春年少而时而萌发出的冲动与顽皮还是不少的。我曾向某位心仪的女同学书桌内放过东西,也曾和其他同学一起,趁下晚自习没人时偷菜地的白菜芯蘸着酱油吃,还因不敢担责而骑坏了亲戚家的自行车而装聋作哑……

难忘的高中生活就这样倏忽而过,同学们最终各自走上了不尽相同的人生道路。有的从政,基本做到了克勤于邦、克俭于家;有的从军,在精忠报国的宏图伟业中冲锋陷阵;有的经商,于财源广进中勿忘社会责任,为家乡或住地建设贡献力量;有的务农,在共同致富中大显身手,成为新农村建设的带头人……尽管走法、方向各异,岗位也千差万别,但无论朝哪走,也无论干哪一行,在什么地方,同学们都脚踏实地,不懈努力,都有了一个较为理想的归宿。几十年的风风雨雨,已使他们曾经的冲动渐归于理性,曾经的狂热渐归于冷静,对待名利荣辱也不再死缠烂打。他们更看重的是有一个幸福美满的家庭、一个健康的身体和一个知足常乐的心态。我祈愿他们,每个人都有一个充实安好的现在,更有一个祥和光明的未来。

我时常想,如果把人生的每个阶段,比作一块块田地的话,那么,高中阶段的畦子里,则长满了青葱,尽管柔弱但不乏茁壮,尽管贫瘠但不乏希望,尽管无暇彼此欣赏但合力擎起一派繁荣,尽管有暂时的分手甚至天隔一方,但不乏深情的仰望和盼聚的渴求,就似故乡的古桑树群,虽立于不同的位置,每个枝干都指向不同的方向,但他们的根却紧紧缠绕在一起,时间越久越密不可分,每逢春天他们注定要甜蜜在一起,每逢秋天叶子必然飘落在一起。

难忘同学情,瞩望共苍生!

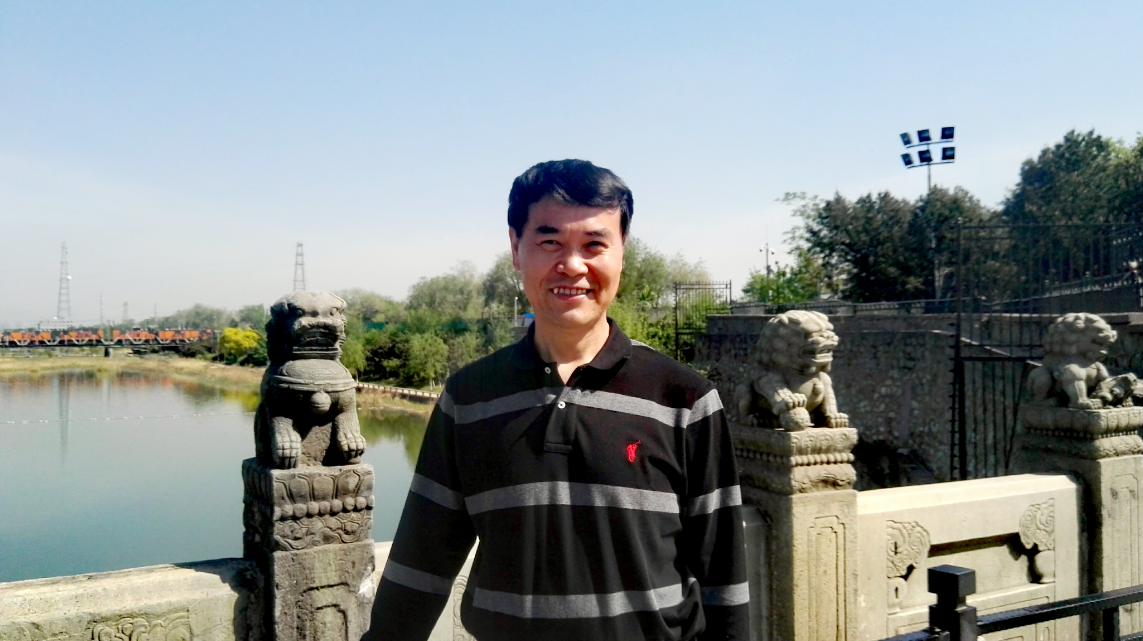

王德兴,山东人夏津县人,现居北京,空军大校,曾著有《嫩黄色的旗语》《以各种方式走向你》《强军梦》等各类专著19部。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业