母训犹在耳

作者:杨远新

我母亲没有文化,她除了认识自己的名字,其他字都不认识。但她对我的教育却远超出了文化的层面。

她首先要求我养成良好的生活习惯。她说这比什么都重要。如果从小养成了不良的生活习惯,长大了想改也改不了。她强调说:“养成了不好的生活习惯,用针都挑不出来,会害到自己一辈子。”

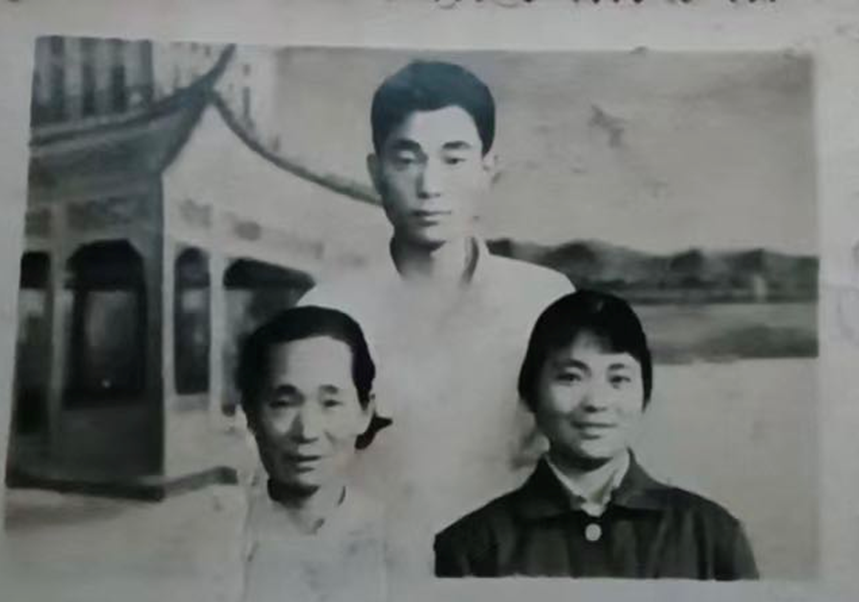

1974年春,杨远新与母亲李清凤、姐姐杨美云合影

1974年春,杨远新与母亲李清凤、姐姐杨美云合影

她吩咐我做事,只喊一遍,绝不重复。她的要求是:“要一喊就动,麻麻利利,快快当当,莫尽到喊不动,那样耽误了自己的时间不讲,还惹得大人生气。”

她还要求我:“先天晩上就要把第二天要做的事想好,一概儿放在心里,头是头,尾是尾,做起来才会有条理,才不得乱套,如果做事像抓周一样,抓到哪里算哪里,那是没得出息的。”

母亲对我的言谈举止,都有严格的规定。我站着时,不能腰拐脚斜,像一支插不稳的蜡。穿戴不能歪歪胯胯,必须扣子扣齐,衣袖卷齐,衣领竖齐,口袋整齐。她强调:“一个人坐要有坐像,站要有站像,吃要有吃像,睡要有睡像,走要有走像。”坐下来要稳稳当当,屁股放在椅子中间,不能斜靠椅背,不能转动椅腿。与人讲话,眼睛要看到对方脸上,不能东张西望,如果那样就是对人的轻视和不尊重。对长辈要称您,不能一口一个你。如果我坐下来,不论与人交流,还是独自看书写字,被她发现我的两条腿不停地抖动,她会用严厉的目光予以制止,等到没有外人了,她会责怪我:浑身没得四两重,腿上没有长骨头,像个糠鸡子。

母亲规定我,做事要有首尾,哪里拿的东西,用后就要放归原处,免得别人到处找不着。无论做什么,都要有前手,留后手,莫只顾自己,得多为后面的人着想。

随着我年龄渐长,母亲对我的训导也逐渐提档。她教育我,与人交往,银钱方面宁可自己吃亏,不要让别人上当。莫沾别个的香颖(便宜)。别人在你面前做了好事,你要记一辈子。你在别人面前做了好事,不要挂在嘴上。害人之心不可有 ,防人之心不可无。初次与人打交道,看对方的眼睛和面像,是善良,是凶狠,就能看出八九分,做到心里有数。

母亲特别告诫我:不可欺穷踩叫,对于上门要饭的,哪怕家里拿不出什么东西打发,也要从自己嘴里省下一口,匀给要饭的人,还要热情地请进屋,让座,递茶。人都有过不去的坎,都有落难受穷的时候,古时候的皇帝,也有当过看牛伢儿,也有做过叫花子的。鹅卵鼓也有翻身之日。穷的不得仅到穷,富的也富不了一辈子。老天爷对每个人早有安排,所有的安排都是公平合理的。这个先穷后富,那个先富后穷。人穷时,要穷得有骨气,人富时,要富得有义气。这周围团转,我看到好多人,穷的时候,发狠,咬牙,板起横身做,就把家务做起来了,过上了好日子。有的人,富的时候,当抛皮,拿起东西不当数,吃穿歪搞的,再大的家务也经不起几搞。败家容易置家难。败家就像浪洗土,兴家就像沙筑堤。手头有钱的日子,要想到手头无钱的日子。平时勾起脚趾头走路,把稳做事,一辈子才不会大起大落。灶口里天天冒烟,身上四季有换,一家人不吵不闹,团团圆圆,那样的日子,就像吃甘蔗一样甜。

当我有了独立思考和独立工作的能力后,母亲传给我立于不败之地的法宝就是:闹人的东西不吃,犯法的事情不做。一生不求升官发财,但求平安健康。

1971年春,杨远新与父亲杨先德、母亲李清凤及妹妹杨美珍、弟弟杨远明、杨远泰留影于老家老渡口

1971年春,杨远新与父亲杨先德、母亲李清凤及妹妹杨美珍、弟弟杨远明、杨远泰留影于老家老渡口

我从小践行母亲的训导,最为突出的表现,具体在两件事情上,一是放猪,二是牧牛。

我5岁时,我父亲为了更好的履行汪家湾生产队队长的责任,举家从何婆桥搬迁到了距队部200多米的一片竹园里。门前往南500多米,是始建于百年前的熊家铺小学,门后往北500多米,是美丽出名的何婆桥水湾。此前住在何婆桥时,家里喂养的两头猪,完全在湖滩上放任自由。住在汪家湾之后就大不相同了,两头猪要回何婆桥湖滩放养,必须有专人看管。这任务自然落到了我的头上。我每天天蒙蒙亮就起床,从来不要大人叫醒,提了一根竹响,从猪栏里唤出一公一母两头猪,吆喝着出竹篱小院,上一条人行路,一路吆喝到一里路外的何婆桥水湾,中间穿越一片又一片不是翠汪油绿,就是金碧辉煌的稻田,严控两头猪朝稻田里伸嘴。抵达湖滩,两头猪欢快地啃草去了,无须我多管。我便在原来的老屋场上追蜻蜓,观蝴蝶,不时朝湖滩上看一眼就行了。等到两个猪肚胀得像面鼓了,于是,我竹响一挥,敞开喉咙,得意地一声吆喝,两头猪很通人性,乖乖地摇头摆尾,哼唱快乐的小曲,跟我回家了。

也有回家晚的时候,那是因为湖滩上的青草发育不良,猪腹未鼓胀。这种时候,父亲或母亲就会到何婆桥水湾来接我。往往是父亲满意的把我举起,骑在他颈上,母亲则是把我双手一搂,背在她的背上,都是嘴里“啰啰啰”的唤了两头猪回家。

到了1961年冬天,我家住地又发生了新的变化。那天,我穿双木屐,提只烘笼,踏着雪后的稀泥,跟在祖母身后,告别汪家湾生产队,移民到老渡口副业队定居。我的工作性质没有变,只是放牧猪的地点有变,由何婆桥湖滩,变为了碧莲河的南岸堤坡。还不同的是,结识了好几个放猪的小伙伴,我打哈哈的次数比以前更多了。

没想到1963年冬熊家铺大队副业队成建制被撤销,由此,我的工作性质发生了一次翻天覆地的转变。父母突然把千斤重担,放在了我稚嫩的肩上,

得知老渡口副业队要解散,我父母商量好,迁回杨家湾老屋里落户。可出人意料的是,杨家湾一位辈份很高,我要称太祖的尊者,却坚决反对接收,他的理由是:“先德一家八口人,老老小小,吃空饭的人多,下田做事的人少,来了会拖全队的后腿,经济上要吃照顾,是个很重的负担。”

这正好中了大队支书胡祥月伯伯的意,他向我父亲原话转达。我父亲低头不语。祥月伯伯乘机说:“先德你一家就莫回老屋里算哒,横直一个大队,论条件老渡口比杨家湾还要好一黄篾筐,这里的人也没得孽儿凶的,个个都纯善。就在老渡口生产队安家,依我看也蛮好。”

我父亲点了点头。他年轻时曾经和祥月伯伯一起做过牛生意,农村走集体化道路后,两人又同时担任生产队长,老渡口生产队与汪家湾生产队,田挨田,地接地,水连水,一棵树跨两队,一根草,草根在老渡口,草尖在汪家湾,排水沟里游上水的鲤鱼,从下游往上,游到了连结两个生产队的口子上,水不缓不急,正适合摩擦散子,便停在连结口上尽情享受,不退,不进。两个生产队的人眼瞅着鲤鱼,谁都不动手。所以两个生产队的队长和社员,相互间的关系都很亲密,很融洽。

如今,祥月伯伯虽然当了大队支书,我父亲则从汪家湾生产队队长的位置,降格半级使用,担任大队副业队副队长,而且副业队人去楼空,连副队长的位置也不保了。两个老朋友的地位发生了变化,有了悬殊,可相互的友情和信任则没有变。不像某些官员,朋友之间官阶变了,情感也就变了。我父亲深信祥月伯伯讲的全是本真话,绝对不会害他,只会有益于他。所以他点头点得果断干脆。

这下祥月伯伯内心暗暗高兴了,他紧接着说:“眼前担任老渡口生产队队长的人太年轻,少经验,说话难服众。你当过多年的队长,各方面都有丰富的经验,这个队长的担子,只有你才挑得起。”

我父亲瞪大本来就很大的眼睛,连连摇头。祥月伯伯则不让他开口,紧接着往下说:“你家八口人,就你一个正劳动力,挣的工分少。我都想好了,队上的那头青毛牯,让你儿子远新负责放养,记的工分,抵得半个劳动力。”

我父亲面对眼前的这位兄弟,觉得他无论从领导,还是从朋友的角度,替他设想并安排得如此周到,他不能再摇头,他不能再说不。但他说:“这要征求清凤的意见,看她同意,还是不同意。”祥月伯伯充满自信地说:“清凤是个通情达理的人,她肯定不得反对。”

从这一刻开始,我们一家八口人,成了老渡口生产队的永久性居民。尽管后来有人骂过我们是“野鸡巴日的”“先长的眉毛抵不得慢长的须”,那也仅仅是舌子与牙齿之间的矛盾,骂过之后就烟消云散了,该你送我一把茼蒿,我送你几根窝笋,照送不误。

2000年春节,杨远新母亲李清凤、父亲杨先德与女儿杨美云(后排左二)儿媳陈双娥(后排左一)任丽萍(后排右二)及邻居留影于老渡口老家院内

2000年春节,杨远新母亲李清凤、父亲杨先德与女儿杨美云(后排左二)儿媳陈双娥(后排左一)任丽萍(后排右二)及邻居留影于老渡口老家院内

也就从这时起,父亲走马上任老渡口生产队队官,正职、一把手。我也走牛上任老渡口生产队牛官,服侍青毛牯,也算正职,也算一把手,因为没有人与我配合。

母亲教给我的好的生活习惯,在放牛期间大放异彩。我每天鸡叫二更起床,从牛栏里牵出青毛牯,跨上他的背脊,骑得端端正正,牛鞭一甩,发出“㕷㕷”一串脆响,青毛牯像听到将军命令的战马,顿时扬起蹄子,奔向屋后的碧莲河大堤。我俨然一位将军,威风凛凛的驰向战场。

如今离那个年代已经遥远,我也久不放猪了,久不牧牛了,但初心依然,情感依旧。母亲对我讲的那些朴素的道理,言犹在耳,我没有忘却,并常忆常新,受用一辈子,活在农民的本色里。

我一生从不贪睡,自己定下的作息时间表严格遵守执行。凡是与人约会、聚餐,我从不迟到,一般都是提前到达。宁可我等人,不可人等我。

我讲话从不放空炮,凡我承诺过的事情,哪怕有困难,也要兑现。我没有把握做到的事情,我从不许人。给我说再多的好话,我也不会许诺,免得误了别人的大事。

我做事从不拖泥带水,自己想到要做的事,立马付诸行动。遇到困难不退缩,事事有着落,有结果。

我从不躺着看书,只要写作都是胸部笔挺的坐姿。如今已年逾古稀,仍然颈不歪,背不驼,腰不弓,走路昂首挺胸。

我小时候,母亲从没弹过我一指头,我成人后,母亲对我最严重的骂就是三个字:“大杂种!”往往这三个字从她口里骂出,带着无限的怜爱、无限的希望和无限的自豪。她骂出这三个字,都不是在我自身做错了事,而是在我对弟妹过于严苛,或是我自己过于节俭,或是我过于熬夜写作,或是我只向她报喜不报忧被她识破的时候。

母亲这样训导儿女,她自己首先做到了。她把节俭、把勤劳、把正直、把善良,把遵纪守法淋漓尽致地落实到了每一个行动中。所以她活了86岁。父亲也活了86岁。老两口生同年,相差103天,老两口逝同年,同样相差103天。他俩逝前都耳聪目明,思维清晰活跃。

母亲是我的一面镜子,是我一生为之追赶的目标。

那么,母亲对我的训导,有没有缺陷呢?世界没有完美之物,也没有完美之人。我身为五尺男儿,最大的缺点就是面子软,同情心太强。就连电视剧中的好人死了,我的双眼会立刻像洞庭湖一样涌起洪峰。男儿有泪不轻弹,可我总是轻弹。男子无毒不丈夫,可我总是无毒。如果母亲自我幼小时,除了教导我为人善良,还教导我为人凶狠一些,我或许会出息大一点,爬得更高一点。但如果一不小心跌下来,最终面对镜头泪流满面,成天在懊悔中度余生。那毕竟不是母亲想看到的,也不是我想要的生活。由此看来,母亲对我的训导毫无瑕疵可言。

2002年春节,杨远新母亲李清凤留影于老渡口老家院内

2002年春节,杨远新母亲李清凤留影于老渡口老家院内

我为有这样优秀的母亲感到骄傲和自豪。我越到老年,越品味出她说的那些话看似简单朴素,却包含很深的哲理,用时下的话来形容,含金量很高。母亲去世时,我把对她的情,对她的爱,对她的感恩,对她的思念,全部浓缩于一副挽联:

给儿健康生命

育儿完美灵魂

授儿铁笔书正气

母爱似海儿未报

泪纷飞,肝肠断

心伴母远行

教儿茁壮成长

扶儿稳步人生

赐儿金盾护道义

娘恩如山儿不孝

祈天地,祷神灵

情随娘西征

以我一生之经历,深切地体会到:人生最大的痛苦,莫过于对母亲的思念。人生最大的幸福,莫过于对母亲的思念。

2023年1月31日于18195号

2023年2月5日改于211号

本文作者杨远新近照

本文作者杨远新近照

【作者简介】:杨远新,湖南汉寿县人,一级作家,中国作家协会会员,湖南省作家协会第五、六、七届理事,湖南省首届公安文学艺术协会秘书长、湖南省公安文联理事。迄今已发表出版文学作品1800余万字,主要作品有长篇小说《春柳湖(全四部)》(与杨一萌、陈双娥合著)《百变神探》《爱海恨涯》《东追西捕》《拟任厅长》《红颜贪官》《春涌洞庭》,中篇侦探小说《特区警官》《惊天牛案》;中篇纪实小说集《中国刑警大扫黑》《中国刑警在边关》,长篇儿童小说《欢笑的碧莲河》《小甲鱼的阿姨》《牛蛙大王》《险走洞庭湖》(与陈双娥合著)《雾过洞庭湖》《孤胆邱克》,中短篇儿童小说集《落空的晚宴》《今夜,非弄个水落石出不可》,长篇报告文学《内地刑警与香港警方联合大行动》《创造奇迹的人们》《奇人帅孟奇》《县委书记的十五个日日夜夜》《走进福山福水》《天有巧云》等,2014年湖南人民出版社出版18卷本880万字《杨远新文集》。作品曾获国家图书奖、公安部金盾文学奖首届一等奖、二届二等奖、三届三等奖、四届二等奖,文化部和全国妇联等七部委联合颁发的编辑奖、湖南首届文艺创作奖、湖南首届儿童文学奖等各类奖项58次。散文《我的祖母》被编入大学教材,分别由北京大学出版社、中南大学出版社出版。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业