以命相搏,只为创作《中国天眼》

(纪实散文)

作者:蒙泽敏 唐子华

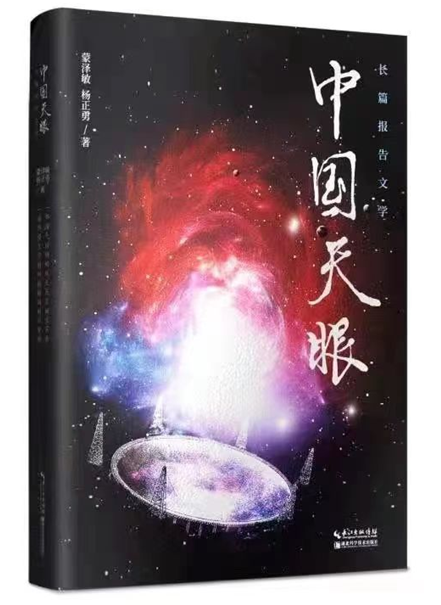

2021年中国共产党百年华诞之际,建党百年主题作品、长篇报告文学著作《中国天眼》,由长江出版传媒集团倾力推出,6月30日作为献礼作品之一在北京、武汉同步面世,不到4个小时畅销一空。2022年2月25日,《中国天眼》荣获湖北省第十一届“屈原文艺奖”;3月23日,获得国家外文出版资金资助,德文、英文和阿拉伯文版的《中国天眼》2024年内出版发行;4月第二次印刷,好评如潮!

2020 年 3 月初,根据中共黔南州委开展“中国天眼”精神研究工作安排,州里及时成立“中国天眼”精神课题组,作为一项年度重大工作开展,由我具体负责。作为一名民革党员、党外干部,被中共黔南州委领导信赖而委以重任,我深感责任重大,明确自己一定不负重托,务必不辱使命!

座落于贵州省黔南州平塘县克度镇大窝凼的500米口径球面射电望远镜(FAST),是世界上目前口径最大、最精密的单天线射电望远镜,被誉为“中国天眼”。1993年由中国天文学家南仁东提出构想,历时23年,于2016年9月25日落成启用,综合性能达到国际领先水平。

据北青网2023年8月30日报道,截至目前,“中国天眼”已发现800余颗新脉冲星,基于“中国天眼”的数据在《自然》(含子刊)、《科学》(含子刊)杂志上发表的高水平研究论文已达16篇,其中多项成果分别入选了《自然》评选的“2020年十大科学发现”、《科学》评选的“2020年十大科学突破”,以及2021年度和2022年度“中国科学十大进展”,并有三项研究成果入选美国天文学会亮点研究成果。随着观测研究的深入,中国天眼将为人类揭示更多的宇宙奥秘,作出更多更大贡献。在建设中国天眼的过程中,涌现出以南仁东为代表的英雄群体,诞生了中国天眼精神。

我在工作中发现,通过文学作品记述、重现中国天眼群体英雄事迹和中国天眼精神的长篇报告文学著作,目前还是一个空白。作为一个黔南人,作为一个在报告文学界享有较高声誉的国家级作家,我有责任、有义务去做这项工作,不管结果如何,当竭尽全力去完成,没有退路。我先后多次赴北京、西安、平塘等地,通过集体座谈、个人专访、实地调研、查阅收集档案资料等形式,走访 20 多家单位,采访参与中国天眼建设的科学家、地方党政领导和干部群众近 300 人,记录、整理文字资料近 40 万字、图片 200 多张,以及在召开“中国天眼”精神研讨会听取专家意见等大量工作的基础上,进行长篇报告文学《中国天眼》创作。

报告文学是最难写好最难驾驭的体裁,这种文体不像小说,是不允许虚构的。材料要实,架构要大,文眼要新,作笔要细,立意要远等等,费钱费神费时费力。为真实全面记述天眼诞生那段可歌可泣的历史,那些感人肺腑的人和事,我动用了报告文学一切可用的叙述手段,回忆录、贺信、演讲、采访、报道、公告、电文、命令、报告、引用、方案书等应有尽有,综合而立体地再现天眼从无到有的艰难与辉煌。

32万字的《中国天眼》,我获得好友、平塘作家杨正勇先生提供了我创作这部著作中所需要的、他之前辛苦采访撰写的近4万字宝贵文稿。因了杨正勇先生的无私支持,我郑重将他作为作者,共享创作《中国天眼》的喜悦。

《中国天眼》内容从1993年南仁东老师提出建设中国天眼构想,写到习近平总书记在贵阳视频连线视察天眼基地并对我国科学家寄予厚望的2021年2月5日。2021年3月28日深夜1时,在武汉长江出版传媒集团大楼21层湖北科学技术出版社会议室,《中国天眼》四稿终审通过,定稿在32万字的最佳篇幅。

通常情况下,一部30万字的长篇报告文学著作需要三至四年才能完成。历时一年采访创作完成《中国天眼》这一艰巨任务,我每天工作18个小时以上,元气、精力和体力几乎全部耗尽。创作期间的痛苦和艰难,非亲身经历无法感受。2020年9月26、27日两天,我一个字都写不出。想睡,睡不着;想吃,吃不下。29日上午9点,打开电脑,写不到500字就坚持不住,头疼得要爆炸,那时我真的想放弃不写了。家里就我一个人,我打开窗子,望着窗外的蓝天、白云,产生了跳下去一死了之的念头。不知站在窗子边多久,脑海中突然闪现我年迈的母亲、正在读高三的儿子。我又站立很久很久,才莫名地很孤独很失落地回到书房傻傻的坐了下来。

心之所向,素履以往。

2020年除夕夜,当别人与家人团聚欢度佳节时,我是写到半夜4点才草草上床休息,初一中午回老家陪年近九十的母亲半天,晚饭后就返回独山家中继续修改我的书稿了。那些日子,天天服用黑枸杞原浆、安神补脑液提神,已经从广州回来的孩子母亲隔天就用天麻蒸猪脑给我补脑。

2021年3月28日,我结束在武汉对《中国天眼》书稿进行第四稿也就是终稿修改审校,回到都匀就直接病倒入院了。实际上,2020年11月在北京、西安采访时,超负荷工作已经让我身体出现种种不适,2021年3月中下旬在武汉那些日子我已是带病坚持工作。

《中国天眼》出版之际,就是我病倒之时,一年时间做好三、四年才能完成的这项工作差点要了我的命。2021年4月8日半夜1 点到6点,抢救几个小时,在生死边缘徘徊至天明;6天剧痛,减重19斤;25个昼夜,卧床治疗度日如年;从黔南州中医院出院两年多了,至今还在康复之中。时任贵州省副省长、民革贵州省主委王世杰,中科院参与中国天眼从选址至建成的科学家聂跃平、朱博勤,我重病住院期间看望或电话慰问,说“泽敏,《中国天眼》,你是以命相搏采访创作出来的,下次创作再也不能这样玩命了!”

作家伍国芝在他写的书评中这样写到——

毫不夸张地说,《中国天眼》是我迄今所读到的报告文学中最打动我的又一部伟岸著作,另一部让我泪流满面的竟然也是蒙泽敏的《黑血南天》。没有深厚的写作功底与超人的写作智慧和娴熟的文字驾驭能力,没有过硬的文学功底和敏锐的政治洞察力,要想完成这样一部“用文学作品普及科技知识,用天眼精神讲述中国故事”的长篇报告文学著作,谈何容易……创作过程中,他用谦卑轻轻柔柔地抚摸着国之重器——中国天眼,他用虔诚的信仰一遍又一遍在大窝凼洞察南仁东的伟大精神,他用家国情怀的笔墨不分昼夜地把漫漫艰难的铸器之路完美呈现,他更是用生命在一字一句地创作一曲感天动地的科技报国时代赞歌。

我就是一个在海边拾贝的孩子。本书是站在、走在前面广大老师的肩膀上开展工作的,凝聚融汇了众多报道、研究中国天眼的优秀成果,我创作本书的唯一目的就是全面真实再现中国天眼英雄群体事迹和彰显伟大的中国天眼精神。我在公开出版的2021年6月、2022年4月两次印刷的《中国天眼》“后记:感谢的话”中特别强调:“谨向本书所参考和引用的优秀成果的所有作者致以最诚挚的感谢!”

清白做人干净做事是我家的家教家风!我是2021年4月8日半夜从死神边回来的人,名和利于我而言云淡风轻,沽名钓誉更是我所不齿。2022年2月26日上午9时,当湖北科学技术出版社告知我拙著《中国天眼》获得湖北省最高文艺奖——屈原文艺奖消息时,我在微信上淡定且非常明确地跟黔南州社科联全体领导干部报告:“这份难得的荣誉属于黔南,属于长江出版传媒集团湖北科学技术出版社,属于州社科联,属于所有为本书给予支持帮助的大家,我只是尽了我的责任而已!”

“一部荡气回肠的观天巨目诞生实录,一曲仰望星空的科技报国时代赞歌”!时任全国政协副主席、民革中央常务副主席郑建邦在《中国天眼》书序中如是评价。郑建邦主席欣然作序,全国人大常委会原副委员长、民革中央原主席周铁农欣然题写书名,这是对我创作的极大鼓励和对《中国天眼》一书的高度肯定。南仁东老师23年如一日,为中国天眼的诞生、运行献出了宝贵生命,我的付出与天眼之父南仁东老师相比实在微不足道,这点付出是应该的!

2023年8月31日

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业