品味过年

作者:池征遥

中国传统节日中最大的节日莫过于春节过年了。年味淳厚而又幸福快乐美满,回味悠长,让我想起许多少年往事。

我从小就喜欢过年,期盼过年。只有过年了,节日气氛才最隆重,最热闹,最好玩;才能拿到父母长辈们给的红包压岁钱;才能吃上最好的饭菜;才能听到长辈们讲一些年的故事。每逢过年,我都要跟着大人学做灯笼,学刻门头挂钱福子和窗花,学写门对子即春联。年,充满了仪式感和参与感。

我做灯笼的基本方法是,竹片要柔软,根数成双,一般为12片,两个半圆正好6片,意为“6”“6”大顺。上下两个小环是固定竹片的,中轴是用粗铁丝串起来的,高低长短可伸缩。灯笼架子做好后,外壁贴红纸,红纸剪成灯笼样,贴满外壁。下端圆环处贴满红纸穗或红丝线穗,再上蜡烛灯座或煤油灯座就成了。

我刻门头挂钱小福子的基本方法是,刻版图样要简寓意深,刻刀要快。先画出版模子,每版用大小等同的大红纸6至10张,叠夹起来,掏空即成。家有小福,吉庆有余。

我刻窗花的基本方法和门头挂钱小福子一样,简明扼要,有“鱼”有“荷”为好。 “鱼”与“余”、“荷”与“合”同音。比喻家境殷实,生活幸福富裕,圆圆满满。

我写春联的基本要求是,字体要好看,内容要吉祥应景。

我自幼喜欢写字,还算有点形体。每逢过年,除非有秀才之称的父亲、姐夫和族人才俊泰斗的表兄不在时,我就会亲自动手写。自家大门小门乃至厨房,鸡鸭鹅篷、包括猪圈狗舍,都留下过我的笔墨。有时也小试身手或给族人或给公房写上几幅。有的字迹到第二年还在,竟然在我20岁还乡省亲时还看见鸡窝门脸上一幅我的真迹还未磨灭,直至我又长大了一岁还能见到伴随我成长的那些稚嫩的字。好在是非曲直也无人去评说。如果是今天,那可能会有人点赞了,因为我不仅长大而且老了,字和我一起成熟了。说也奇怪,我长大了再也没有给自已给别人写过一幅字。也许我的世界观和生活方式有了变化,胆子越来越小了,做事谨小慎微,没有了当年的豪放和勇气。这也不能怪我,人外有人,天外有天,不敢造次。

尽管这样,我脑子里还记着当年春联一些句子。现在知道大多出自名人名言诗句。譬如: “新历才将半页开,惹得东风意绪来”;“一年四季春常在,万紫千红永开花。”春是诗人的季节,春天未到,春意已落满诗笺。诗人春景摇曳,如火如荼如墨,肆意泼洒进江河湖海,如虹的色彩在天地山水间点燃,再现春的生命、春的光华、万物生机勃发。春联则把诗意春天推上了高潮。

每到年根岁底,我和大人一样都要忙得不亦乐乎。因为母亲去世早,父亲又不在身边。每到过年我要跟着姐姐参与做糍粑、擦藕粑、油炸狮子头、油炸四喜丸子、做年糕、做八宝糯米饭。还要跟着姐姐磨豆腐浆、做豆腐、做千张百叶、做香豆腐干、做油炸豆腐果子等。人虽小但经历的多,印证了“穷人的孩子早当家”的道理。年复一年与年俗一样自成年趣了。

现在想起来过年守岁的习俗寓意蛮深,既有对如水逝去的岁月含惜别留恋之情,又有对来临的新年寄以美好希望。古人有诗日: “相邀守岁阿戎家,蜡炬传红向碧纱;三十六旬都浪过,偏从此夜惜年华。”又有诗日: “儿童强不食,相守应欢哗。晨鸡旦勿鸣,更鼓畏添过。”可见除夕守岁还是有其积极意义的。但是我又窃以为,通宵熬夜不可千篇一律,应因人因时因地而待之。如,为“孝敬老人长寿”而熬夜未必可取,敬老应在平时。现在物质文化丰富了,须顺应时代的发展,赋予新的形式和内涵。尤其是老年人,生理年龄老了,心理年龄还年轻,尚存童心,守岁熬夜要审慎适度,适可而止,量力而行。想玩就玩,想睡就睡,各得其所,在守夜这个问题上不能对自己太狠了。切记,守住生命底线方能颐养天年。

每到过年我就会想到孔尚任的诗: “萧疏白发不盈颠,守岁围炉竟废眠。剪烛催干消夜酒,倾囊分遍买春钱。听烧爆竹童心在,看换桃符老兴偏。”也就会想到王安石的诗: “爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”他们用诗歌把爆竹和春节关联在一起,描写了清宋两代人过春节的场面,展现了一幅富有浓厚生活气息的中国民间风俗画卷。

过去过春节,最让我开心的是放鞭炮。它是文明的载体和凝聚点。现在禁放了,似乎听不到鞭炮声就缺少了年味,多少总会有些许遗憾。

总之,春节的文化元素太多了,到处充满着人间烟火气,真是不胜枚举,为此我琢磨了一个晚上还是未能穷尽。

时光在飞逝,如同一阵风般的掠过,没有办法捕捉,没有办法挽留,而唯独只有积极跟着它的影子奔跑!要跑到它的前面去,尽管脚底还有血泡,也要义无反顾,挺直腰杆,咬紧牙关,向前飞奔。尽管前方坎坷不平,还有急流险滩,也要含着泪珠和欢笑向前,让晶莹的泪珠结成钻石,让希望和理想开花结果!

值此吉庆纳福之际,谨以此篇献给我的亲朋好友,愿您新年:一帆风顺,好事接二连三,心情四季如春,生活五颜六色七彩,事业兴旺八(谐)发达,烦恼九霄云外,十(实)心十(实)意祝福您龙年大吉!

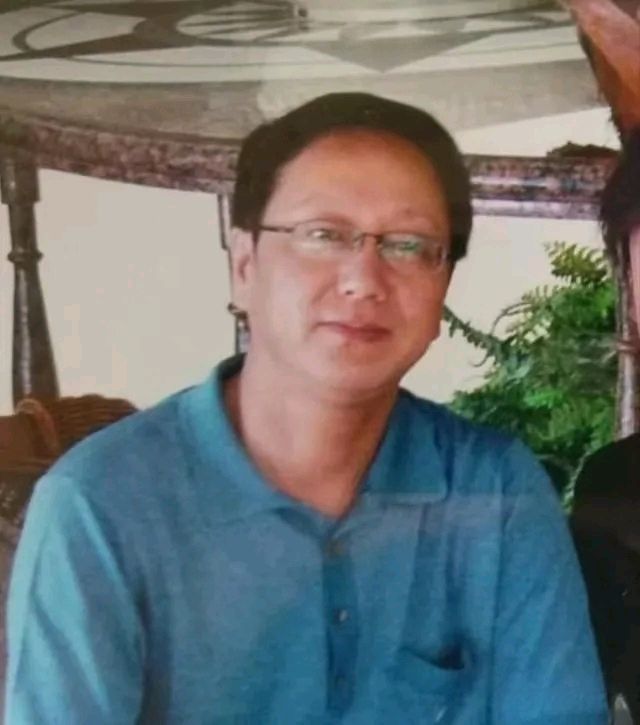

【作者简介】池征遥,笔名水也,男,汉族,1956年生人。有在西藏、甘肃及非洲工作经历。退休前为《甘肃建设报》社长,现定居西安。拥有专业高级职称。长期以来与文字为伍,尤其酷爱文学艺术,且多有文章发表在国家、地方刊物,获得过众多奖誉。被多个国家级媒体评聘为评论员、研究员、文化学者、文学领域优质作者,入选中国名人录和世界文化名人名典。出版发行过专著专集。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业