一九八六年,我在自家堂屋大门前用照相机为我的父亲、母亲拍照一张合影,那时的父亲50岁,母亲47岁。八十年代的照相机是稀罕物,人们照像一般去照相馆或请照相馆工作人员出来外拍,而这张照片是我在贵州省都匀市墨冲区教育办公室工作第一年使用单位一台牡丹胶片120相机所拍摄,保存至今已有三十八年,当我手上捏着这张老照片,情感在心头涌动,回忆满满,有不少话想叙说,特别是父亲的经历是现在年轻人想不到的。

父亲的经历和愿望

作者: 罗祖文(贵州)

人们常用白驹过隙、光阴似箭来感叹时光的易逝,也用沧海桑田、变幻莫测来形容世界与生活的多变。

父亲节将至,我拿出相册出来翻开以前的每一张照片,特别是找到父亲不多的照片,勾起了很多美好的回忆。

多点行动,少点抱怨

父亲罗龙奇(原名彭德敏),生于一九三六年,家住都匀市绿茵湖街道邦水村第十三组(栗木寨)。他读过都匀一中,受过速师培训,年轻时在当地泡木寨小学任教,担任负责人。在泡木寨小学工作期间,因工作需要,栗木人民公社将他从学校抽调到螺蛳壳战备公路建设指挥部任会计,公路建设结束,时逢“五七”反右、五八“大跃进”、六零“大食堂”阶段,又到栗木大队食堂任会计。六六年“文化大革命”,父亲被视为“臭老九”,白天到山上为生产队烧炭,晚上回来接受贫下中农的教育和批斗。

记得每次批斗,我母亲(莫启翠)耐心劝慰:“如果人家拿你去斗,人在屋檐下,不得不低头,有什么说什么,不要能言善辩,更不要有自杀念头”鼓励父亲一次次坚持活下来。

一九七六年,位于朗里寨与平沟之间一条古驿道山冲河上的石门坎水库第一期工程启动,父亲又被抽去负责会计工作。据说,当时由于资金和技术,石门坎水库只挖基础就停工,直到二00二年,都匀市加大投入,在石门坎水库第一期工程基础上继续修建,水面抬升42米,今称四方滩景区。

一九七八年十一届三中全会以后,农村进行了家庭联产承包责任制,他率先在黄背后土里种培育梧桐树,在门口田里种茭白,养鱼,成为当地农户的专业劳动能手。记得父亲联系邦水把河寨一位在都匀铁路上工作的亲戚,将梧桐树苗出售给铁路上,获得第一桶金700元。

父亲尽管一生教书的理想没有走到尽头,但他始终抱着乐观的生活态度。乐善好施,心胸开阔,敢讲敢说,打抱不平,记忆力好,琴棋书画,人缘好、口碑好。和大家在一起干活,别人少干一点,他就多干一点。

“人生不易,特别人在中年,多点行动,少点抱怨,唯有如此,你的生活才会有改观。”面对生活,父亲保持乐观,常常听到这样说。

博览群书,丰富自己

记得我十四五岁时,常常看到父亲坐在老屋门口椅子上,捧着《古文观止》《道德经》《三字经》《孔子》《庄子》《墨子》《论语》《诗经》等书籍聚精会神地看,经常给“最忠实听众”我们讲《警世通言》里的《王安石三难苏学士》开篇四句话:“势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽。”嘱咐我们姊妹今后有能力后不能狐假虎威,要牢记“四慎”:慎独、慎言、慎初、慎终。

父亲希望子女继承父业,当一名教师,最终实现他的梦想。他说解放前,他的父亲当过教师,曾经是当地享有名望的私塾先生,对学生非常严格,也讲述了他自己任教师、校长、会计的经历:做到不越位,入轨不出轨,坚持不卑不亢。他说,留心处处皆学问,多读书、读好书能给自己在生活中获取心灵快乐、适应日常秩序、找到个人坐标。

父亲说,不要过分急功近利,虚度年华,要与时俱进,取舍自如,成为社会有用人才。父亲时常问我们四姊妹,什么是做人的底线?我们都做了回答,父亲很不满意,他强调,其实做人的底线很简单,就是不能触犯党纪国法。时常提醒我们,告诫我们,要理性做事,以理服人,遵纪守法。

待之以诚,助之以实

七十年代的父亲,像一阵阵清凉的风,喜欢走亲访友,发挥特长,助人为乐。每次家里来客人,父亲叫我抓紧吃饭,座在旁边添饭。

“人生之光荣,不在永不失败,而在能屡扑屡起。”“用眼睛去观察,用心灵去感受,不人云亦云,不随波逐流,你才会获得真知。”“生命在于运动,价值在于贡献。”“活到老,学到老,学到80还嫌少”父亲时常用这些教诲、诱发,一直激发我持久的好奇心与旺盛的求知欲。

父亲怕我在学习上会打退堂鼓,时常介绍《钢铁是怎样炼成的》书中经典句:人最宝贵的是生命。生命对于每个人只有一次,人的一生应该这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的生命和全部精力都献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放事业而斗争”。

记得父亲到旧寨接舅公、到唐头寨接三爹来家玩,买狗来杀煮吃招待;到旧寨,看到罗原荣表舅身体有病,缺烧火用柴,拉柴送走;到姑父姑妈家看到人多床少,三下五除二,帮助打床;到都匀卖菜、卖玉米等回家的路上,看到家族中一个在绿茵湖读五七高中的侄儿罗祖洪拿出1元钱,暗地祝愿他好好学习。……。不少新鲜事,加强团结,增进“三亲六戚”来往。不少新鲜事,也让我懂得互帮互助,不管自己走多远,离开多久,生在何方,异国他乡,都走不出父老乡亲的祝福,都忘不了建设美好家园的责任。

言传身教,耐心引导

受父亲的影响,从小执著、树立用读书改变自己命运信念的我,读小学、初中、高中放学或放假,每天除了帮助家里做一些,如切(砍)猪菜、抬水煮饭力所能及的家务外,剩余的时间就是复习功课、练习写字。此外,受寨子乡贤的影响,还学上二胡、竖笛、手提琴、手弹琴、口琴、吉他。学木工,初中、高中阶段,为家里添了不少小座椅子,得到亲戚喜欢,被亲戚拿走做好的小椅凳。分配工作后,自己打碗柜、打床头台灯柜。

记得父亲为了我们童年健康成长,在黔南州人民医院工作的罗龙雨伯伯每周回家晚上放收音机,父亲每次早早安排饭菜,让我们四姊妹能进家坐下听,暗里培养团队意识。

记得小学、初中阶段,不知多少次,父亲带我和他一起上山要柴、要草、要猪菜或上山为生产队烧炭,或是上山用弹弓打麻雀,每次看到有路跨的地方,或路边石头松动,便停下来带我一起彻底维修好才走,说叫“修功德”。那时年幼,只知道是怕后面走来的人不注意“搭倒”。按父亲说,要懂得种善因,才会结善果,要多做善事,才会积攒足够多的福气,来保护自己一生平安。“不知多少人流血牺牲,才换来今天的幸福生活,没有共产党就没有新中国。”“漂泊的船儿始终惦记港湾,奔波的旅人无论离家多远时时惦记家。”“人要能适应自然才被选择存留下来,人要勤奋才会有厚报。”我跟父亲每次到河边,在丢“飘石”、摸螃蟹、捕鱼,撕开网取鱼,回来用针线补鱼网、用鸡蛋清给鱼网上光、煮鱼、煮螃蟹等的过程中,父亲给我讲过的这些话,至今还在我耳畔回荡。

关键时期,思想活跃

值得一提的是,七十年代以阶级斗争为纲的特殊年代,只有贫下中农的子女,才能入党、参军、上大学。家庭成分“高”的,不但与这些沾不上边,就是找对象都很困难。

一九七三年,我小学升学初中不用考试,由队里的贫下中农管理学校委员会推荐,毕业班会议上,主席台上忽然多了一名很不像老师的人,老师说他是贫下中农管理学校的代表,生产队党支部书记。我就因这位党支部书记在台上说的一句话“家庭出身贫农的子女优先”,我家是富农成分,就没有按期升读初中。

父亲看在眼里,放在心上“想办法,出思路,抓落实”。

“还小,不能承受活路,还是学习阶段,多留学校几年,学点文化知识,让腰背更点,再回家劳动。”父亲为了转移我低落的情绪,满足我继续读书的想法,亲自上门找到学校负责人罗龙超校长,通过讲道理,摆事实,得到理解,“破例”从五年级“降到”三年级,暗地嘱咐我加倍学习,多读书,学识广,翅膀硬,才能成为社会有用的人。三年时间过得很快,在第二次毕业班会上,也没有看到大队党支部书记来参会,也没有谁提“贫下中农管理学校”“先让贫下中农子女上学”等那些话,也可能我是班长“带头学习,表现较好”的原因,最终幸运地小学毕业,被推荐到栗木中学读书(现甘塘中学),使我重新燃起了求知的欲望。

影响重要,行动至上

为了不让父亲、母亲失望,我从初中一年级便开始就购买一套从初中到高中《自学丛书》,晚上在完成教师布置课堂作业基础上,不失时机努力自学。

一九七八年七月,我以全区(迎恩区)第三名的成绩(第一名是摆览中学,第二名、第三名是栗木中学)考入都匀县中学校(现都匀市民族中学)。

经过两年高中阶段学习,参加全国大中专统一招生考试。一九八零年八月,我接到都匀民师录取通知。开学前,父亲为我办酒席,找莫启明舅舅打箱子,还带我到都匀百货商店钟表店购买一块上海手表。父亲送我上学,提着行李兴高采烈的走进校门的样子表现出一分喜悦。

期间,父亲还几次到学校看我,再三叮嘱我要积极参加各项活动,锻炼身体,好好学习!有一次还在一位退役军人、安置在学校伙房工作的陈学明老乡住所吃中餐,表现出“子承父志”一般高兴。

当一名教师是父亲的愿望,也是我梦寐以求的理想。一九八二年七月师范毕业,我被分配到墨冲墨阳完小,一九八五年调到墨冲区教育办公室(改制后教育辅导站)。在墨冲工作期间,父亲经常身上背着四弟罗祖才到学校看我。那年代信息靠走路,有两次,父亲去时我参加全区开学初检查,父亲停留在学校老师家,和大家吃饭等我的回来,得到在那里工作的杨元华、罗启龙、吴应和、戚有玲等老师的接待。

感悟父爱,伟岸如山

有时候,我停下来想起很多,燕子去了还有再来,杨柳枯了还有会青,桃花谢了还有再开,唯独有时间一去不复返。每当我用手抚摩父亲以及母亲和大家的合照,一次次回忆都重回在眼前。掰手指算,十分感叹:父亲的多变,是现在年轻人想不到的。

每当想起父亲的教诲和做了一辈子农民的母亲含辛茹苦地供我们姊妹读书,为的是让我们跳出农门,捧上“铁饭碗”有更多知识,走出社会多做贡献。父亲言传身教一直影响着我的一生!有家规家训:爱国爱家,敬祖崇宗,持身端正,有求必应,才德兼备,养成孝道。

生活在21世纪20年代,新时代,网络飞临,大家看到世界真的变小,2024年6月16日父亲节到来之际,我再次读朱自清《背影》,以自己的倾诉,向深爱我的父亲表达感恩!也感恩所有遇见!

2024.6.15晚上 于都匀

【点评】 这是一篇很好的叙事散文,笔者为了圆父辈过去未能完成的夙愿,借父节节作出一次“无愧于天,无悔于心”的选择,以顽强的拼搏和勤奋,情不自禁,从“多点行动,少点抱怨;博览群书,丰富自己;待之以诚,助之以实;言传身教,耐心引导;关键时期,思想活跃;影响重要,行动至上;感悟父爱,伟岸如山。”七个方面,大书特书一张老照片的内涵,父亲的言传身教,光明和温暖。开篇直入主题、情景动人,结尾深化主题、生动有力。不能不说,给读者启迪,更让读者感到子承父业烛光再度燃起,产生一种“回眸一笑百媚生”的感觉!

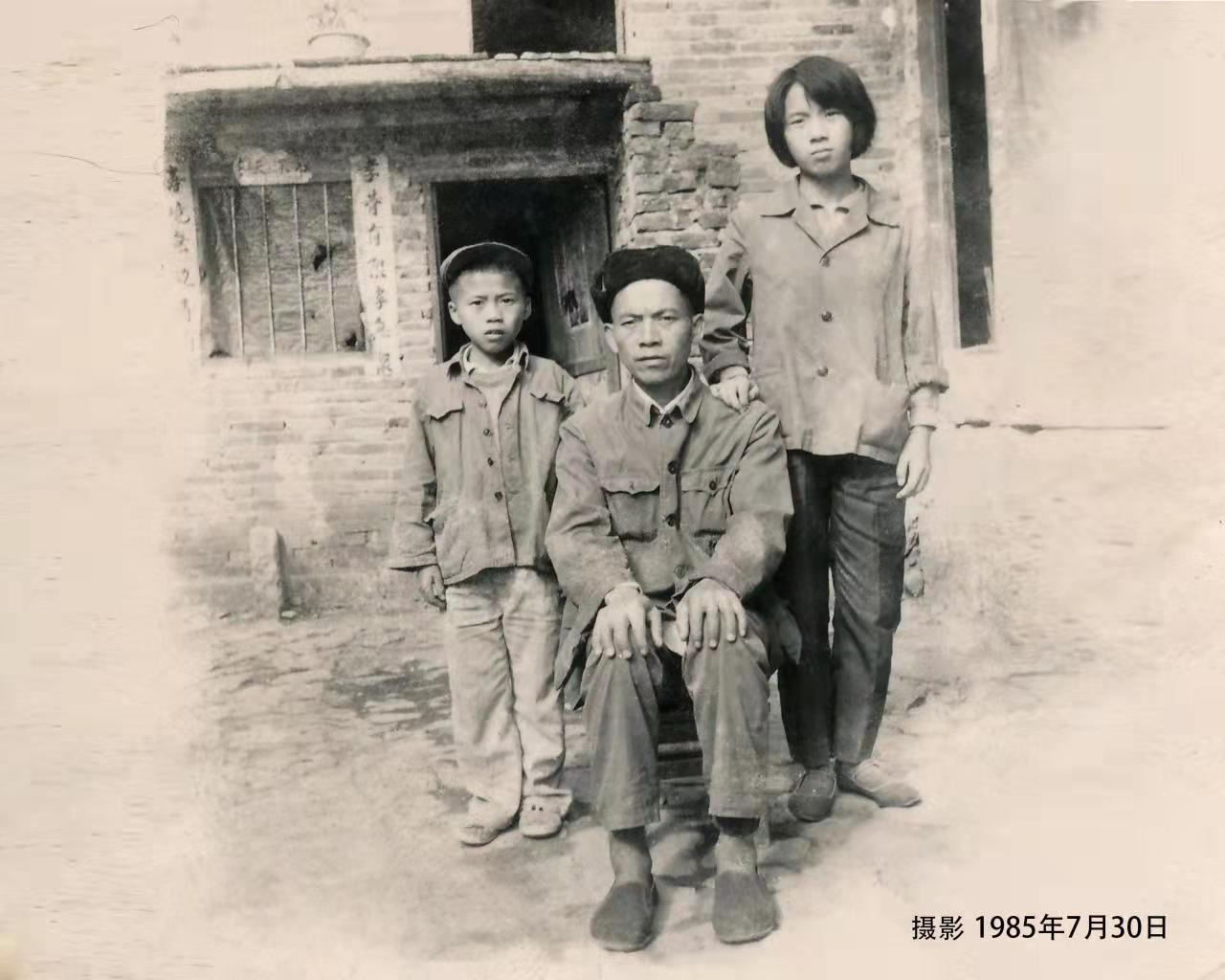

二妹罗祖懿、四弟罗祖才与父亲在厢房门口合影

四弟罗祖才带母亲及全家在东田都匀乐园合影

承载几代人安详温馨气息五世同堂的百年老屋

撤除老屋在基地上重新盖起宽敞明亮的新房子

不忘祖训,继承老祖宗流传下来的家规家训

作者近影

【作者简介】罗祖文(又名彭应文),布依族,60后,贵州省都匀市绿茵湖街道邦水村第十三组栗木寨人,1982年8月参加工作,中共党员,贵州广播电视大学(中文师范专科)。曾供职于墨冲镇墨阳完小、墨冲镇中学、墨冲镇教育辅导站、都匀市第三小学、都匀市创建办。期间,借调于墨冲镇人民政府、都匀市教育局、中共都匀市委宣传部、中共黔南州委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室。曾是政协都匀市第七届会员会委员、墨冲镇教育辅导站语文教研员、墨冲镇教育工会主席、都匀市教育工会宣传委员、都匀市教师阅读写作协会副秘书长、都匀晚报通讯员、都匀市创建办信息科科长、贵州省中等师范函授学校墨冲区中函班主任、贵州都匀陆军预备役步兵师工兵营营部书记(预备役中尉军衔)、贵州省散文学会会员。在中国民族教育、国家少年智力开发报《小学语文》、贵州日报、贵州工人报、贵州教工、贵州省散文微刊、贵州文化网、作家网、书香神州、广州文艺、今日头条、搜狐网以及黔南日报、都匀晚报、今日都匀等国内公开纸媒和网络平台发表文章达两千余篇。于2021年2月贵州省都匀市精神文明建设中心退休。现为都匀市作家协会会员。2024年1月28日被贵州省都匀市作家协会授予“2020一2023年年度优秀会员”称号(唯一获奖者)。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业