追忆母亲

作者:何凤婷

闲着没事,我想把屋里的旧东西收拾一下,没用的处理掉。在翻看报纸和旧杂志时,一本《老人世界》卷首语标题吸引了我:“母亲无所不能”。我看了两遍,越看越像我的母亲,这勾起了我对母亲的怀念。

母亲就是这样一个人。在我眼里,没有她不会的,也没有她做不到的。60岁时,母亲因病去世,而她生前的场景却总历历在目,鲜活如昨。

我跟母亲在一起生活的时间并不长,只有13年。那时,我高小毕业就考上平山县文化馆群艺班,毕业后就参加了工作,但就在这短短的13年里,母亲温顺贤良、敬老爱幼的印象却深深烙在我的脑海,成为永恒的记忆。

母亲脾气非常好。打我记事起,我们兄妹五个都没挨过她的责骂。父亲主外,不管家事,家里的一切全靠母亲一人承担。她是个精明能干的人,干活利索,喂猪、养鸡、推米、捣面、洗衣、做饭,无所不能。

说到做饭,什么包包子、捏饺子、擀面条、烙烙饼、蒸馒头,样样精通,尤其是蒸馒头,简直就是我们家的专长。刚解放那会儿,自由市场很兴盛,每逢小觉的三、八大集,母亲就把白腾腾的馒头和炖好的粉条菜摆在家门口,引来无数赶集的乡亲们购买。逢年过节,她都会想办法让我们吃上该吃的东西,哪怕是向邻居借点原材料。比如农历二月二,龙抬头的“过河面”;五月单五,端午节的粽子;八月十五,中秋节的月饼;腊月初八的腊八粥。到了过年,那就更是做许多好吃的:蒸花样馒头、年糕,摊煎饼果子,压猪头肉,生豆芽等等。母亲还会腌咸菜,把白萝卜、红萝卜、长豆角、黄瓜、蔓菁等能腌的菜都放在一个大缸里,再放上适量的盐和小米汤,用一块圆圆扁扁的石头压住,过上十天半月,就都能食用了,最好吃的,是她做的“茄泥”,即把洗好的茄子切片在笼里蒸熟,放到大碗里,用香油、酱油、食盐、醋和捣碎的蒜泥搅拌,吃起来真是香酸可口。那是我一辈子都忘不了的味道,家乡的味道,母亲的味道。

再说说母亲的针线活儿,那就更拿手了。她聪明伶俐,心灵手巧,裁裁剪剪什么都会。我们全家七口人的衣服鞋袜都是她亲自剪裁缝制,还不断做出新花样。鞋有半圆口的、方口的、高口的;衣服有中式的、西式的、带领的、带襟的;什么长短裤、肥瘦裙,在她的剪刀下,成片的布被裁成一块块的,在她的手里又被缝成一件件美观大方的成品。记得我上小学时,村里有个穿制服的,娘看着好看,就想给我做一件。她买来布比着人家的样子裁剪出来,家里没有缝纫机,就用手一针一线缝制。我穿在身上谁见了都说好看,都认定是“裁缝铺”做的。邻居家跟我同龄的伙伴见我穿上好看,非让她娘也给做一件。她娘不会就让母亲给她做。这样帮忙的事儿,我娘在邻居们当中不知做了多少!

我娘人品好在当地是出了名的。她一辈子忠厚实在,乐于助人,特别会为邻里街坊婆媳或夫妻调解家庭矛盾,说起来“一套一套”的,让人心服口服。邻居家有矛盾或纠纷都来找她“评评理”“断断官司”,都说她是个“不挣工分的义务调解员”!许多进门气呼呼的夫妻,经她劝劝这个,压压那个,就把矛盾给解决了,尤其在婆媳关系处理上,她最有经验,与我两个嫂子几十年没拌过一次嘴,更没吵过一次架。她把自己跟儿媳妇相处的经验告诉别人:“一家人意见不一致很正常,遇到问题一定要相互谦让、相互谅解、换位思考,不要怄气,这样才能把家过好。”所以大家都把她当成“清官”。

她的名声后来传到外村,有人也找她唠叨家常。她因病去世后,大队批准用了最好的柏木棺材,全村每家每户都来给她烧纸。出殡时,邻居们哭着说:“我们的清官没了,以后有事儿找谁诉说啊?”“年岁还不大就过世了,太可惜了!”

对于母亲的好,我没法一一举例说明。但她的好名声、好言行影响了我们全家。我考上平山县文化馆群艺班,年龄小,没离开过家,母亲不放心我,可我那时也不知天高地厚,非去不行,最后是小觉工委管文化的干部到家里做她的工作,说:“孩子既然考上文化馆学习,以后工作也有前途。就让她去吧。”娘觉得领导说的在理,就答应了我的请求。她给我准备行李时嘱咐我:“出去以后,一定要听领导和老师的话,和大家处好关系,让人一步自然宽,不要为一点小事斤斤计较,要记住:多个朋友多条路,有个仇人就是一堵墙。”她这话非常深刻,影响了我一生。这句话也成了我们的家风家训,对我们兄妹5人的健康成长都起到了至关重要的作用。

“一生行善事,做好人”成了我家的座右铭。我们几个先后参加了工作,成了家,虽没大富大贵,但都一帆风顺,平平安安,家家都过得非常幸福,孩子们也教育的不错。这就是母亲对我们的影响。我们也一定会把母亲的优良品质一代一代传下去。

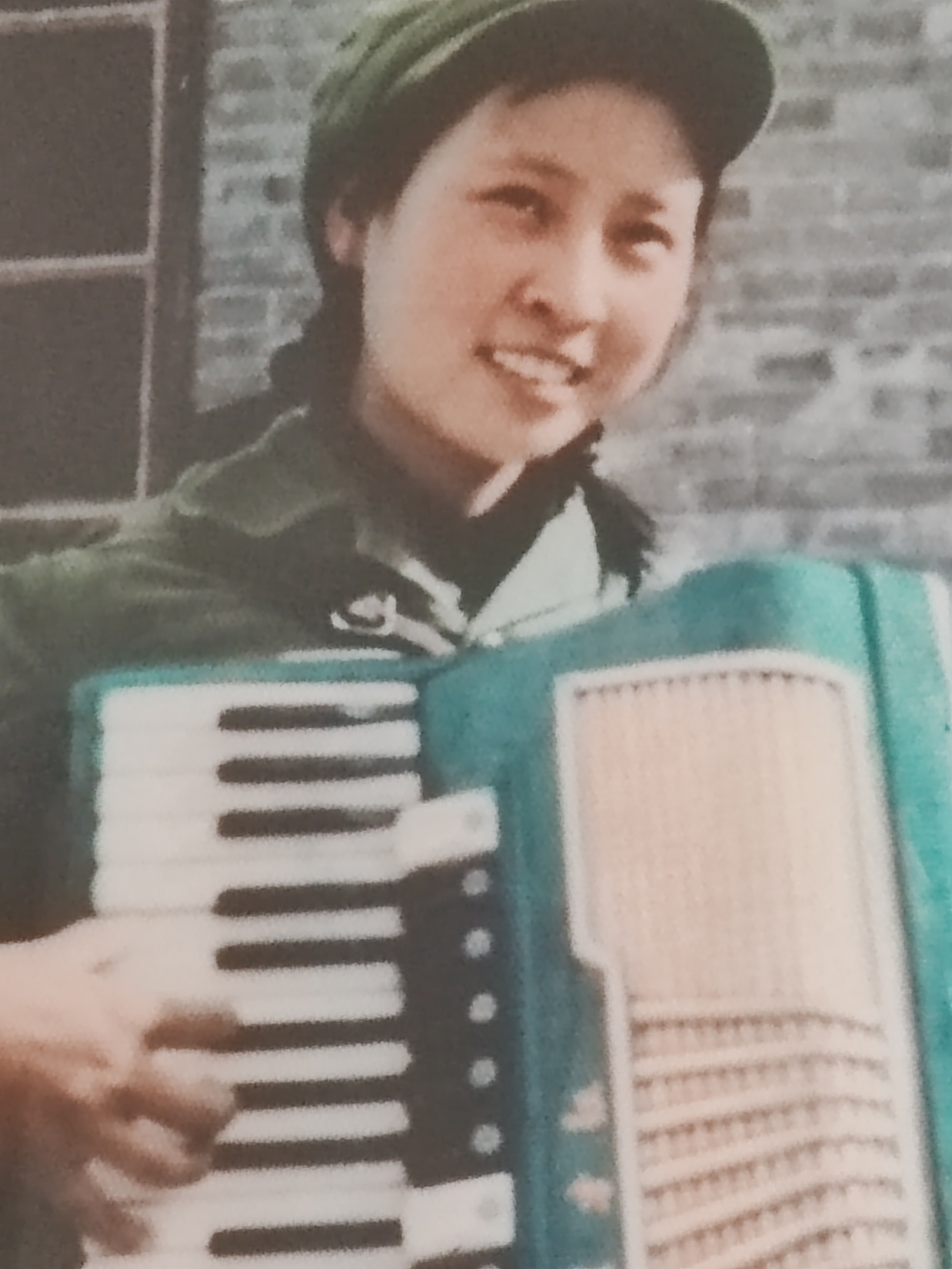

作者简介:何凤婷,1947年出生,原为平山县文化馆干部,走遍平山的山山水水,为老区人民宣传演出,其宣传队被称为活跃在山区的“乌兰牧骑”。退休前为河北省温塘疗养院司药。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业