文朋诗友为良师

——我所结识的马光增老师

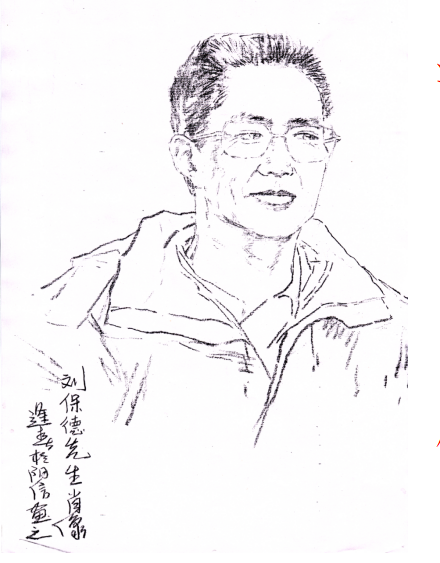

作者:刘宝德

在我结交的朋友圈中,有一位好友马光增,他腹有诗书,功底深厚,为人真诚,做事大气,深得大家的尊重。正因如此,虽然我年长他几岁,但我还是一直尊称他“马老师”。

我与马老师的交集从他大学毕业刚参加工作就开始了。因为有共同爱好、相同志趣,相谈甚欢,彼此的友情越来越深厚。君子之交淡如水,我们之间没有物质上的交往,见面的话题大都是诗文切磋。那时他在山东省阳信一中任高中语文教师,我在县文化馆工作。课余时间,他喜欢写些散文、诗歌及新闻稿件,并陆续在一些报刊杂志上发表,在当时的文化圈、新闻圈内颇有影响。

后来,马老师的“文才”被县领导发现了,不久调到县委宣传部专事新闻报道工作。不用说,期间他的工作是有目共睹的。就是靠一辆自行车,几年间跑遍了阳信全县十三个乡镇,写出了上千篇的文稿。《滨州日报》几乎天天有落着马老师大名的消息、通讯,《大众日报》甚至《人民日报》等省级、国家级的报刊上也时常看到他的新闻稿件。不过,他对自己那时的工作并不是特别满意。他觉得自己好多时候是机械地记录传达,主持人讲,领导讲,与会者讲,洋洋洒洒,千篇一律,上传下达,没有多少价值。特别是会议消息,如果有遗漏,或是误解了哪位领导的讲话意思,还会闹成一个不小的“政治失误”而前功尽弃。甚至在领导心中的“分值”将会大打折扣,到头来还不如个端茶倒水打杂(工)的。

那时的主要交通工具就是自行车,为了采访往往驱车百余里,异常辛苦,但对马老师来说也乐在其中。马老师特别喜欢搜集采写一些有新闻性、故事性,尤其可读性强的素材。不过,那时捕捉新闻素材,不像现在,有各种媒体、朋友圈,线索铺天盖地,让你尽可挑选,水分沥干,都是硬核。当初寻找新闻线索只有靠打听,一旦得到消息,立马骑车前往。夏天烈日炎炎,冬日顶风冒雪,那个辛苦可想而知。有时采访对象不一定乐于配合,还要考虑到对方的时间和情绪,才能得到第一手资料。

毛岸英来阳信搞土改时,曾在阳信县河流镇张集村张金登家住过。与马老师聊起这段采访过程时,感觉他还真有股不达目的誓不罢休的韧劲。那应该是在1992年秋天,得到“毛岸英曾来过阳信搞土改”这条消息后,他骑车十多里来到张集村采访。哪知道,张金登家里做豆腐皮生意,头一天晚上加工,第二天早饭后串乡叫卖,谁也不知道张金登啥时卖完啥时回家。从上午等到日头偏西,还没有见到人影,第一次“出师”不利,无功而返。第二次采访,马老师特意下午上路,估计能把张金登堵在家里。等到天黑,才见张金登一身疲惫的回来。本来想提及采访的话题,但见老张那口干舌燥的情状,只得作罢。直到第三次,马老师动了心思,买了两瓶阳信全信特曲白酒,还买了一只烧鸡,下午有意晚点赶去。那天正好老张的生意好,比平日回来的早一些。看到马老师带来了白酒和酒肴,老张让老伴炒了两个蔬菜。边吃边聊,十分投机。老张深情回忆了当年他见到毛岸英动人情景,并一一讲述给马老师听,最后还动情地将一张毛岸英的4寸照片送给马老师。(可惜这张照片在投稿《联合日报》时遗失了)。这次采访终于让马老师满载而归,拿到了第一手材料。天色将晚,在十多里坑坑洼洼的土路上骑车,让他栽了几个跟头。回来连夜整理,马老师写出了最早的一篇纪念毛岸英的回忆文章《毛岸英在阳信》。

光阴荏苒,岁月蹉跎,马老师出众的文才和工作的韧劲有目共睹,声誉在外。不久被新华社山东分社发现给挖走,专门负责分社《外向经济导报》的采编工作。后又调北京《人民日报.海外版》、《经济日报.农村版》作采编工作,实现了在祖国首都的“发展梦”。自然,他如鱼得水,闯出了一片广阔的天地。

2020年初,我退休后被聘请到县档案局从事文字工作。按照省、市有关部门的要求,集中编辑整理建国前山东南下老干部的史料,并计划出版一套专题文集。许多史料,虽经多方搜集,但因资料来源杂乱,以讹传讹,甚至有些自相矛盾。当时,我们了解到有个叫马玉庆的老干部,南下浙南丽水,是商店镇马腾霄村人,恰好与马老师同村。得知这个消息,便电话与远在北京的马老师联系,想从他那儿获得马玉庆老人等南下老干部的更多资料信息。他随即专程回老家走访,尽管采集到不少相关史料,但因历史久远,好多信息资料似是而非。马老师认为,历史不是文学,不能随意下笔,更不能杜撰,应该客观、公正、真实、准确地还原那段历史。他建议县里派人下江南,进行实地抢救性挖掘。对于他的建议,我顾虑重重,不敢表态。因为远去外地出发,需要一大笔差旅费,远远超出领导赋予我的权限,甚至也让领导为难。为了准确、翔实地获取第一手资料,马老师决定自费亲自南下采访。我如释重负,也让我和我身边工作的同事们刮目相看,肃然起敬。真的,我感觉,他的思想深度和慷慨大度不是一般人所能及的。

说做就做,经过一天的劳顿,马老师终于到达浙江丽水,见到了九十高龄的马玉庆老人。通过马玉庆老人与尚且健在的部分同时南下老干部电话沟通,马老师终于拿到最接近历史真实(、),最准确详实的第一手资料。不久,他向我送来了一份字字玑珠、句句含情的报告文学---《此行终生无怨悔----山东阳信籍南下入浙老干部马玉庆老人追忆片段》。阳信人知道,这份献给15000余名山东南下干部沉甸甸的答卷,无疑包含着马老师的良苦用心和一片深情。

马老师本身学文,但文史难分家。特别是退休前后的这几年间,他感觉时间有了空余,可以付出更多的精力向史学方面探索。他奔波于北京、山东之间,来来回回,四处采访,抢救性挖掘,搜集整理还原历史真相,近期写出了近万字的地方史料《话说王复成》,让人们进一步了解抗日战争、解放战争时期的阳信县及周边的那段乱世史。

毫无疑问,采写是马老师的专长。在我近几年与他的交流中,发现求知若渴的他又热上了古籍收藏、修复等古籍保护方面的工作。2018年夏天,他参加了国家图书馆举办的传拓技艺培训班,跟随国家图书馆副研究馆员、甲骨传拓技艺第三代传人袁玉红老师系统学习传拓技艺,并独立完成了百余张各类拓片,交出了一份满意的答卷。2019年夏天,他参加了国家图书馆举办的古籍修复培训班,跟随国家图书馆古籍馆修复师崔志宾老师学习修复技艺,掌握了初步的修复技法,并尝试为自己收藏的部分古籍做了修补。2024年6月中旬,他又参加了中国古籍保护协会古籍鉴定与定级培训班,亲自领受了“大家”们的言传身教。特别是这次活动,“大家”云集:原国家图书馆善本特藏部主任、全国古籍保护工作专家委员会主任委员李致忠,国家图书馆古籍馆馆长、中国古籍保护协会古籍鉴定专业委员会副主任委员陈红彦,复旦大学古籍保护研究院特聘研究员、中国古籍收藏第一人韦力,国家图书馆古籍馆研究馆员、中国古籍保护协会古籍鉴定专业委员会委员赵前,天津图书馆历史文献部原主任李国庆,首都师范大学图书馆古籍特藏部主任芦婷婷,现任国家图书馆古籍馆善本组组长李坚,国家图书馆副研究馆员、古代纸张与传统手工纸张专家易晓辉,现任国家图书馆古籍馆普通古籍组组长樊长远,以及国家图书馆副研究馆员、书志研究专家袁媛。

还有一点,令我钦佩。在我的心目中,马老师工作单位变了,甚至感觉他的社会地位变了,但他对家乡故土、对亲朋好友的情感依然如故。待人接物,依旧是平和、亲近、质朴。最近一次与他见面聊天是在2024年的三伏之际。当谈及上述我落笔的文字时,他谦虚地说,我做的没有你写得突出。他还讲了一个笑话:某年某月某次,在听到某小领导读唐代诗人贺知章的《回乡偶书》时,竟然“偶”、“寓”不分,把《回乡偶书》读成《回乡yu 书》,他当即指出来。本来以为这位小领导会虚心接受改正过来,事情就过去了。没想到没过多长时间,另一位大领导找马老师谈话说:说话、做事要讲究方式方法,你这样做是不尊重领导,也可以说是不会干工作,长期下去不利于个人进步、成长!

其实,我也不认同那位大领导的意见观点。马老师为人豪气耿直,从他身上,我们或许还能看到点点滴滴的那种知识分子刚正之气。在是非、对错面前,少说不说,甚至谄媚讨好,对那种有着些许风骨的文人来说,真的做不到。

这就是我认识、佩服、敬重的马老师!

作者简介

刘宝德,男,1954年6月出生阳信县流坡坞镇。

1973年5月在胜利联中任民办教师。

1975年8月去临沂师专中文系读书。

1977年8月毕业,先后在阳信县文化馆、文化局工作。

1990年公布文化局副局长职务。

1995年12月调任阳信县纪委常委、监察局副局长。

2001年5月又调任文化体育委员会副主任。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业