孔春山纪实散文诗语摘录两篇

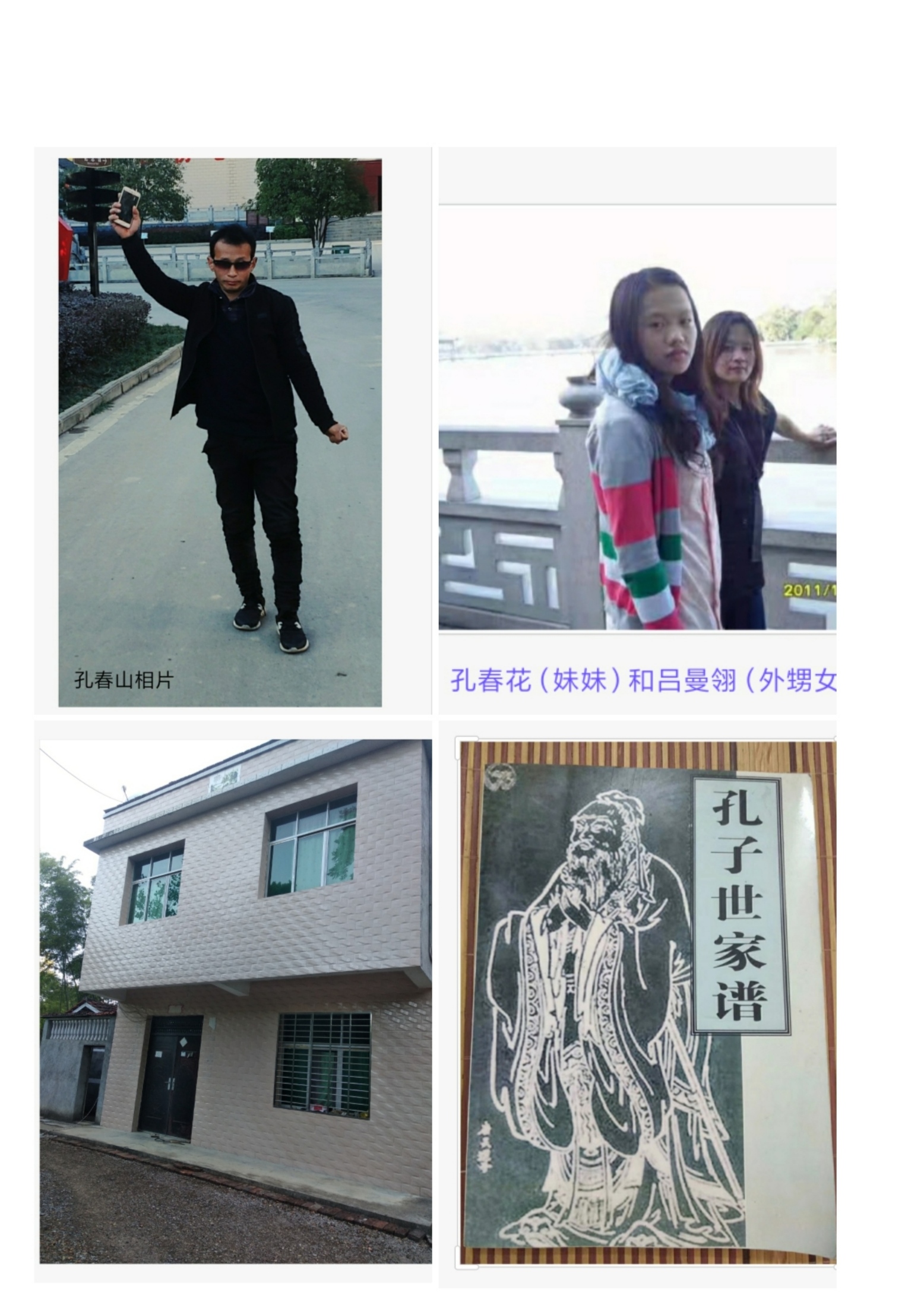

作者/ 孔春山

梦里,我又看见了父母,看见了我们曾经住过的草棚和土屋。

土屋没有做成以前,父母住的草棚是一个用芦苇搭成的,顶端用茅草来遮风挡雨。那时候生活太苦,苦得母亲记不清我们是哪天岀生的,只记得一个大概的月份。姐比我大几岁几乎就充当了家里的劳动力,煮饭、放牛、洗衣,放学后帮父母干农活挣工分。我这一辈,家里就我一个是男孩,其余都是姐姐妹妹。

父亲和母亲都没有固定住所。草棚在我出生以前已经换了好多个。父亲曾经是湖南湘潭国家戏剧院演员……

父母结缘后在林场没住多久就搬到了乡下农村……父亲精通湖南花鼓戏,还会楚剧、京剧、越剧等唱腔及舞台表演……会想一些养家糊口的法子。他就近招揽了几个、一群爱好戏剧的人唱戏,逢年过节在乡下搭一个临时舞台演出。锣鼓一敲热闹非凡。每招收一个徒弟就可以得到一些柴米油盐养家糊口。钱是没有的,那时家家都穷。

……父亲、母亲带着姐姐搬到了另一个村庄。姐姐说父亲舍不得那几间茅草屋,临走时还转身望了几眼。母亲一脸泪水。到了另一个村庄,父亲又搭起了一个草棚。

生我到我懂事一直都是一个模糊的记忆。后来又添了两个妹妹,父母有我和姐妹四个孩,一晃又是好多年,家里这多人口了。父亲的担子也重了,父亲不能招收学戏的徒弟,只能捡些干柴到集市上卖了换点油盐。父亲母亲埋头做事挣工分才能多分点粮食,养活我们全家。

母亲是善良的,自己不吃不喝都要顾及我们不挨饿。

冬天来了雪花飞扬,我与姐妹们都蜷缩在草棚里一堆柴火旁,风不停地在茅草屋上咆哮,草棚不停地摇晃着,煤油灯被风吹熄了,父亲在山凹里捡柴没回。母亲照看着柴火堆的火焰不熄,在草棚门边来回走动也不睡,时时用身子挡住草棚的门、挡住风。父亲回来后我们心里都踏实了,风再大草棚都是稳稳当当的,父亲坐在草棚门边,一脸的忧郁。

小时候我们最盼望过年,因为过年我们能穿上新衣,有好吃的。过年的新衣是母亲在集市上买的粗布,请乡下的裁缝到家里来做。母亲特别叮嘱裁缝衣要做大一些能多穿些日子。过年的新衣要比我们的身材大很多,穿着象戏班子里的人一样轻飘飘的。尽管这样,我们都很喜欢,到处炫耀我们的过年新衣。

能吃上一顿有肉有鱼的年饭确实不易。而往往因为这,父母要付出很大的操劳代价,过年所需提早一个月就作准备。集市离我们住的草棚隔着一个一望无际的湖,父母装一船干柴到集市上卖了才能换回油盐及过年的物品。有一年父母卖了柴火撑船回家时,湖面上起了狂风,木船被狂风掀翻了,母亲坐不稳掉到水里。父亲懂水性,先是救起了母亲,把母亲放在刚停稳的船上,又跳下去捞那些掉在湖里的油盐及过年的物品,有些物品要从湖底一件件捞上来,直到捞着才撑船回家。

一片片湖滩,一望无际,看不见荷叶、莲花、水草花争相斗艳的色彩,冬天只剩下光秃秃的荷叶杆,到处都是淤泥。父亲拿着铁锹在那些淤泥中挖莲藕,天上飘落着雪花,河鸟成群结队地站在离父亲不远处翘首等待着,看父亲是否能分给它们一丁点食物。雪继续飘落,很快湖滩成了一片雪原。父亲挥动着锹,打着赤脚站在淤泥中,心中只有一个信念,多挖一些莲藕才能多挣几个钱,才能在过年饭桌上多添几个菜。

年饭,我至今都不能忘记那几个鱼肉饭菜的香味。母亲是不上桌吃饭的,她总是安排我们几个围着桌子坐好,然后分别往我们碗里夹菜,自己端着饭碗坐到门边的一条凳子上。父亲在桌子上方坐着,朝我们微笑,说了几句祝福的话,我们谁都听不懂。

直到我快要成家时,父亲终于拆掉了最后的草棚,做了几间泥砖土屋。大锅饭的日子也快结束了,家里分了田地。父亲又有奔头了,到处卖苦力挣钱,还招收了一些想学戏剧的徒弟,经常搭台唱戏。

最后那个草棚的日子,我最为父亲感到自豪,父亲居然能上乡镇影剧院舞台当导演。我与姐妹们看戏优先,是免费门票。舞台上叮叮当当震耳的楚剧、越剧、湖南花鼓戏、京剧音乐和锣鼓声,悠扬的二胡琴弦伴奏声。父亲饰演青衣、花旦、武小生,书生,让人啼笑不止;演到伤心处也让人流泪。自那次父亲在我心中的形象倍增,我常感到自槐不如。

后来直到我自己做了父亲才知道做父亲多么难……

岁月流逝,父亲苍老了,满头的白发,满脸的白胡子,太阳落山时父亲坐在阶沿上拉起二胡,唱上几句……经常在田埂上走走、瞧瞧。

那时候父亲闲时教我与妹妹们学湖南花鼓戏、楚剧、京剧、越剧、黄梅戏的唱腔,还教我们学《辕门射戟》、《空城计》、《花木兰》、《穆桂英挂帅》等戏剧里的武小生、小生、旦角等表演走路的步法。可我们走也走不像,高着嗓门唱也没父亲唱的好。

父亲仍然保留着那种勤劳节俭的本色,他常以给我们做的那几间土屋作为安稳家庭的力量,要我们莫要羡慕别人,做人要坐得正,不做亏心事,靠自己的劳动吃饭,平平安安就是好的。

父亲的离去是猝不及防的,也成了我一生的遗憾。他是在一天突发脑溢血倒地,我背起父亲飞快地往医院里跑。弥留之际父亲握住我的手泪流不止。我也是泣不成声。父亲想说什么又没说出来,或许他还想招收几个戏剧徒弟,或许还想把庄稼种好,或许还想给我们做一顿丰盛的年饭。一切都挽救不了父亲的生命,父亲还是走了。

令我感到突然的是母亲的离逝比父亲还要快。母亲是因心脏病离世的,临走时只对我说了几句交待的话:“你一定要供小孩读好书,家里那几间土房子有危险不能再住了……”母亲的离逝让我欲哭无泪。……父母生养了我,我今生还没有回报父母恩情,父母走了,父母生前对我的关爱,我永远都没有机会报答了。

……父亲走了,母亲也走了,现在留给我的是什么?是挥之不去的记忆与泪水,也有愧疚,如果我的房屋早建起来几年,父母亲就能住上新房屋了。

茅草屋告别了我,土屋告别了我,父母亲告别了我,一年一载,告别不了我心中永远的思念……

(摘选自孔春山纪实散文《记忆与泪水》文中散文诗语)

阿妈小巧的身材,会唱一首首好听的歌谣……

儿时的记忆令人难忘,炎热的夏天,蚊子唱着欢歌,青蛙“咕咕”叫,月亮掩去了半边脸。阿妈带着我与姐姐妹妹在茅草屋外乘凉,不时用芭叶扇帮我们驱赶蚊子。

我与姐姐妹妹都竖着耳朵听阿妈唱歌,睁大眼睛望望星星,又望望月亮,最小一个妹妹在摇篮里听着歌不知不觉睡着了。

儿时,我们的童年伴随着雨露阳光,小鸟啁啾,伴随着茅草屋与阿妈的疼爱,也伴随着那些难忘的岁月。

阿爸从戏剧院到农村,没有收入来源。阿爸、阿妈生下我们后要靠下农田做事才能分到养家糊口的粮食,阿爸虽然带学戏曲的徒弟,那也只能挣点微薄的收入。

岁月象苦瓜藤,阿爸与阿妈也常有争吵,每次吵架后阿妈就彻夜地哭,哭得摇篮里的妹妹大叫大嚷,姐抱到一边去哄着睡。

阿妈哭得凶的时候很难收场,哭到夜晚星星出来时又哭岀月亮。但二妹很聪明,看阿妈哭得太久了无法收场,她就眼珠子一转,学着阿妈哭天哭地,装模作样抹眼泪。往往这时候阿妈的哭声嘎然而止,望着淘气的二妹破啼为笑,于是一家人又恢复了平靜。

阿妈最伤心的时候是想起外公外婆,阿妈说那时日本鬼子到村里扫荡,见人就杀,害得全村人四散奔逃。天上有日本飞机扔炸弹,村子瞬间变成了废墟。总这样躲着怎么行?村民们成立了自卫队反击日本鬼子。村里一个自卫队的小伙子为了保护全村人转移与鬼子展开肉搏战,杀了无数个日本鬼子,最后三个日本鬼子的刺刀刺向他,肠子被刺岀来了,流着血泡,小伙子怒睁着眼,拉响了腰间捆绑的手榴弹,与鬼子同归于尽。外公就是在那次被鬼子的枪托打伤,还被刺了一刀,带着伤疤与外婆挖苦菜捡柴卖,养家糊口,养活阿妈和姨妈们,不久外公就去世了。

后来,全国解放,新中国成立,全国各地人民敲锣打鼓,欢歌庆祝新中国成立。外婆是五保户,生活有了些保障,阿妈和大姨小姨年轻时都到绣花店学刺绣,所以现在阿妈的针线活做得特别好。我与姐姐妹妹的鞋都是阿妈做的。

阿妈讲叙那些往事时边讲边流泪,又为现在有了安定的生活,大家有饭吃了而高兴。阿妈边讲往事边唱歌给我们听,唱《浏阳河》、《南泥湾》……

过年,阿妈用箩筐担着几块腊肉与干酸菜,另一头担着箩筐里的小妹,带着我们上火车到很远的城市去看望外婆。外婆没了牙齿,吃不了硬食物,阿妈就将腊肉蒸得特别熟。

记得小时候我与姐姐妹妹抢吃豌豆的情形,大姐手一抓,刚出锅的烫豌豆夹在大姐的手指缝里,当即痛晕过去,阿爸,阿妈抱起大姐就往医院跑。

阿妈生下我没一岁,抱着我到河边帮我洗澡,没抓紧我,我蹦跳着滑落到了河底,阿妈命都不顾了,一头扎进清澈的深水里将我捞起来。后来阿妈就时刻叮嘱我别去河边玩。

可我好玩,阿妈的话当作耳边风。七岁时我跑出去跟隔壁的伙伴一起跳到水里游泳,结果一头扎进水里就爬不起来了。当我醒来时,感觉阿爸正在对我人工呼吸,并将我的肚皮抵在铁锅底上,从我鼓得象皮球样的肚皮里挤岀了一滩河水……

那晚阿妈不停地哭,说我人救回来了,我的魂还在河边没回来。阿妈舀了半瓢米撒在我落水的河堤,河里敬河神,又在河堤上彻夜用手敲打着破脸盆的底,口中喊着我名字和孩称呼“……伢回来哟……”妹妹站在门角学着我的话腔回应着“……回来了哟……”回应着阿妈不停地喊魂。阿妈叮嘱不要我回应阿妈的喊魂是担心我以后又被河神带走。我落水救活后,阿妈接连几天到河边帮我喊魂,直到我活蹦乱跳,阿妈才不去河边帮我喊魂了。

后来我们都慢慢长大了,阿妈不时给我们唱好听的歌谣。后来我成家有了小孩。姐组妹妹也岀嫁成了家。

岁月如梭、时光流逝……阿妈明显地苍老了,但仍一如既往地疼爱我们,帮全家人缝缝补补,料理家务,哪怕是炖一只母鸡吃,阿妈都要喊她外嫁的女儿们一起回家吃。而她自己只喝点汤。

……阿妈病越来越重了,阿妈弥留之际,我跪在她身边泪流满面,我握着阿妈的手呼喊着“阿妈——”喊声震动山谷……无论我怎样呼喊着阿妈,阿妈也回不来了。

人生苦短,如今阿妈离别我们已数载,一堆黄土,一捧泥,阴世阳世相两隔,苦苦思念泪洗面,魂牵梦忆痛断肝肠,音容笑貌梦里寻……

泪雨中,仿佛无数次又听见阿妈的歌谣,阿妈的歌声唱在我的梦里,伴着我的人生,永远、永远……

(摘选自孔春山纪实散文《阿妈的歌谣》文中散文诗语)

作者简介:孔春山,湖北省作家协会会员(2016年被湖北省作家协会吸纳为会员),媒体撰稿人,曾修文学与新闻专业,湖北省咸宁市赤壁市官塘驿镇人。祖籍湖南长沙望城县,宗祖籍山东省。(祖父精通戏剧,父亲曾是湖南湘潭戏剧院演员,姑妈是长沙市文工团演员,伯父是教师和农村干部,姑妈是长沙望城某医院干部(健在),叔父是军队干部。外祖母是长沙市人)。孔春山在全国省,地市报刊杂志、文艺、新闻媒体发表文学作品和纪实文学作品(迄今已发表中短篇纪实文学作品数十篇),长篇连载作品。有作品选入集,有小说作品《寻找失落的爱》选入《午夜梦》小说散文诗歌集一九九一年由时代出版社岀版(台北)。纪实散文作品《平凡的印象》2018年荣获第五届中外诗歌散文邀请赛一等奖;小说《明天》1993年荣获安徽省报刊杂志社,(合肥)文学院、《文化周报》等联合举办的征文大赛优秀作品奖,有多篇作品荣获全国性文学奖等。曾在《文化周报》、《希望》文学月刊、《青年周刊报》、《中国散文报》、《善天下》杂志、《九头鸟》杂志、《赤壁文学》杂志等报刊杂志社发表文学作品及参加文学征文大赛。在作家网、华语作家网、东北作家网、北国网(辽宁日报网)、中国公安文学精选网(北京总网)、中国公安文学精选网吉林频道、中国散文网、善天下传媒网、故事屋阅读网、咸宁网、咸宁新闻网等媒体平台发表作品。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业