《不过如此》在读

作者:聂泽

本计划着看完全书再写读后感,但是我突然想起,这几年我好像没有完整地读完任何一本书了。那么,我的阅读也应该总是迟到,但不应缺席。

我喜欢读经典和身边人的书,并且觉得两者是等价的。我们为什么喜欢身边人的书?并且还说这些书远好于一些流行的畅销书?因为这是我们的“亲知”。亲知要远胜于闻知。道不远人,所以从生活的地方开始生活才是正道。

第一次感受到乔辉老师的魅力,是在一次文学馆的活动上,乔辉老师即兴赋诗一首,我过耳难忘其中的意蕴,大意是:山上的人/山下的人/两者看着对方/都很渺小。这中间的幽默,使得我一下子就被“统战”了,明白了我们是在同一座山。

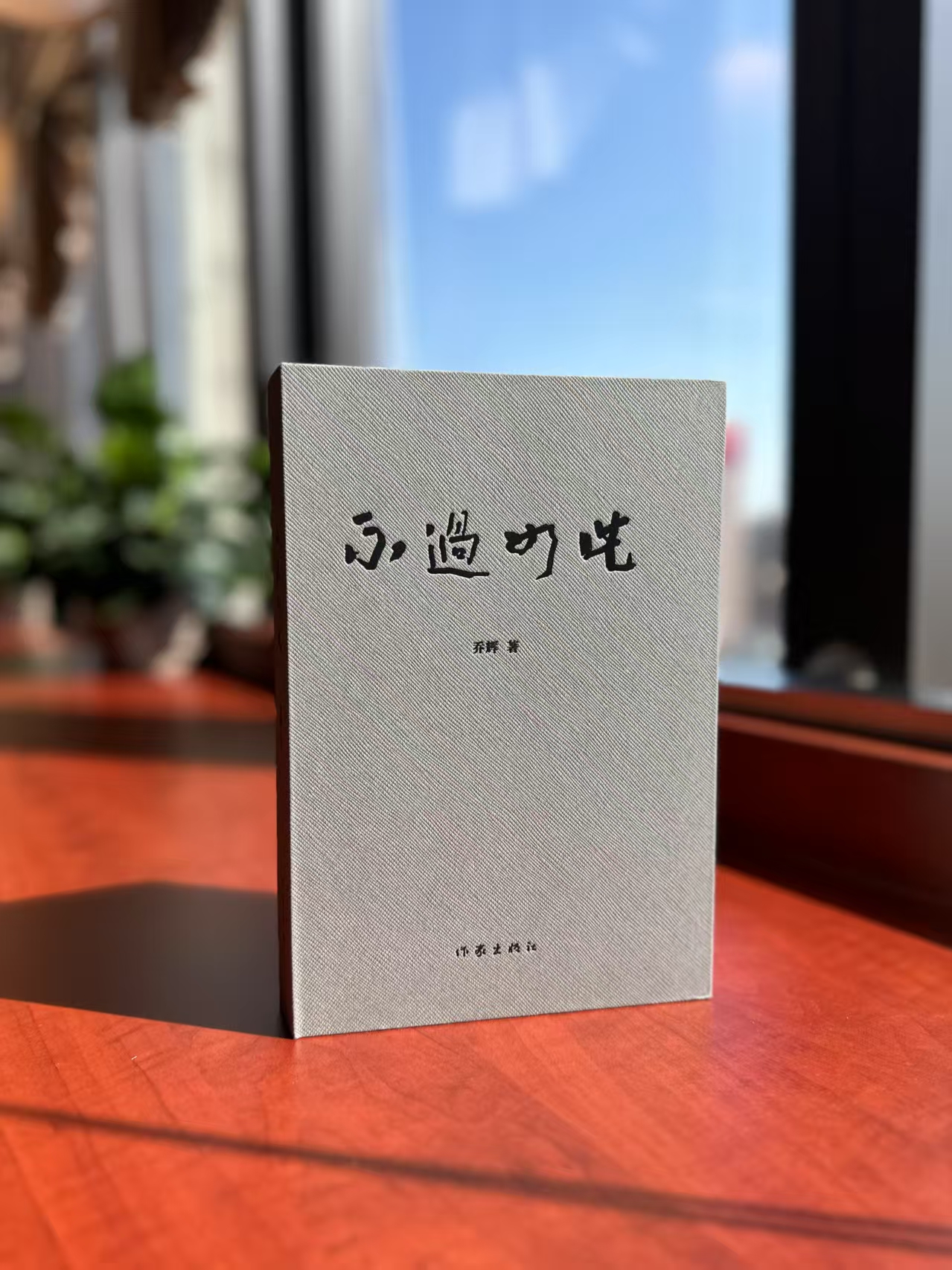

《不过如此》是乔辉老师的散文集,作家出版社出版,我从网上买一得二,还得了诗集《最高的雪》。

雪下完的时候,我开始看《不过如此》。乔辉老师的文笔和境界在我看来,可以比肩许多经典文学,兼具了梁实秋的精致和王小波的洒脱。我也知晓了,要不是乔辉老师对英语不甚在意导致考研失利,乔辉老师早就进了新华社。

书中写金庸古龙梁羽生的几篇,让我补上了武侠小说的许多基本常识,并且感觉到人们把金庸奉为经典,是有相当的道理。

乔辉老师在大公报的时候,就可以说是金庸梁羽生的同事,所以从他这里听来的这些大腕儿的“八卦”,在我看来是非常的“有料”——我又有了和妈妈显摆的谈资。

乔辉老师和董平老师也是真爱。这本散文集为证,里面有许多董平老师的同题作文。

一次读书会线下活动,不经意间,我好像听见乔辉老师开玩笑地说广子老师的诗集“几百年后会相当值钱”,我一下子恍悟,我也该从现在从此地去写作去生活了,我的写作要是现在没人看,要是我在现世都没过好,那么即使几百年后有人看,又有什么意义?我们是在同一座山。

我现在是靠着一点阅读印象写的这篇文字,因为这些天我又不在了读书的状态。我已经深居简出独居斗室近二十年,却并没有修炼成佛,而是基本躺成了文化流氓,我早就说我要写这个读后感的,直到现在,我也还是《不过如此》在读,我也还不知道,我这还能不能算作“迟到的马屁”。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业