林中琐忆:读课外书(五)

柳邦坤

林中的两年,课外书读的不是很多,可以借到、买到的书有限。学校当时只有两年多的办学史,几乎没有多少藏书,但比我上初中阶段,视野要开阔很多,起码有机会购书。二站公社供销社会不定期进来一些书籍,我会买上一两本。新学期开学、学期结束放假,必须经黑河城里,而且因为等包车,还要住一晚或两晚,这样就有了第一次到城里书店买书的经历。每次只要得闲,就会去新华书店,在那里陆陆续续买了一些书。

二站供销社,距离学校三四里路,隔着额雨尔河,河上有桥,过桥即到公社所在地,供销社还代卖图书,这让我喜出望外。《沸腾的群山》《京江怒涛》等书就是在这个供销社买到的,《沸腾的群山》是李云德写的长篇小说,出版了几部,毕业前还看到根据小说改编的同名电影;《京江怒涛》是一部表现江苏省民兵革命斗争的故事集。

记得一次和同学医恩逃课去供销社买了精神食粮,还买了物质食粮——一斤饼干,回来时把用包装纸包的饼干放置在额雨尔河桥的桥头上,一边吃饼干,一边欣赏河畔风光,一阵风吹过,把饼干悉数刮到河里,饼干是当时一个学期也舍不得买一次的稀罕食品,很是心疼,我跑下桥去捞,但等我急急忙忙下到到河岸边,饼干已经顺着水流飘走了,只能望饼干兴叹。医恩同学说:“这一幕他一辈子也忘不了。”

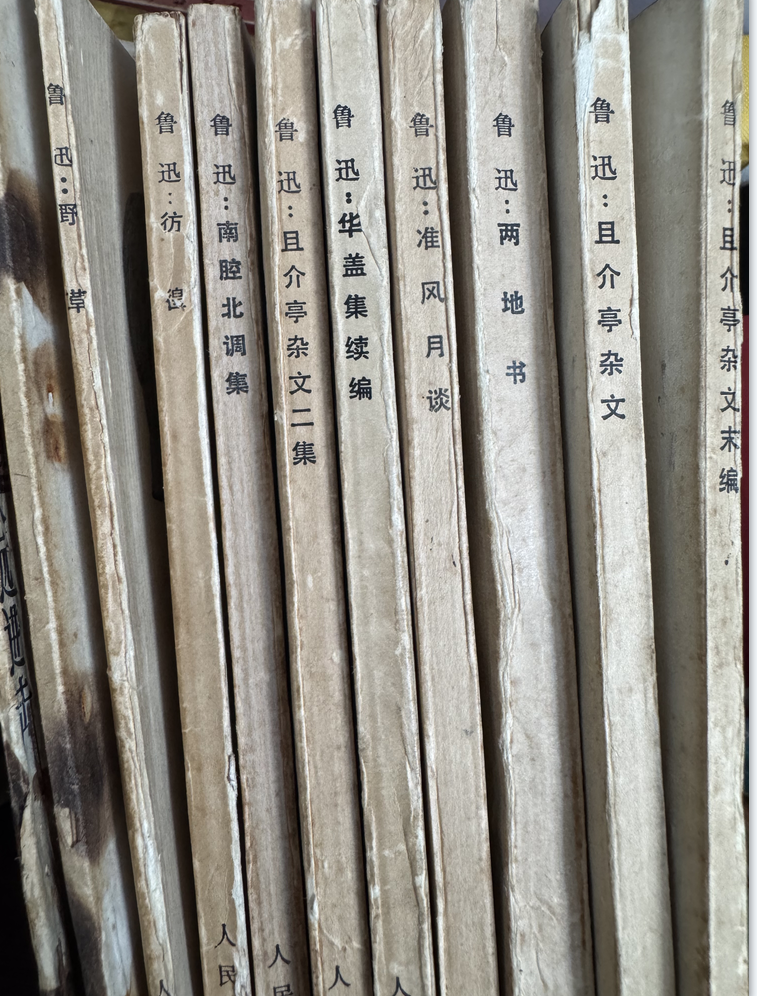

当时受到伟人“读点鲁迅”的指示影响,鲁迅的著作得以再版,在黑河新华书店陆续买到了多种鲁迅先生的作品集,如《华盖集》《准风月谈》《且介亭杂文》《且介亭杂文末编》《两地书》《彷徨》等。从鲁迅的著作里,从注释里,了解到许多1930年代上海滩文坛的的历史,了解到“两个口号”之争,也从中知道了周扬等“四条汉子”的名字,柔石等“左联五烈士”的名字及事迹,知道了秋瑾、徐锡麟、范爱农、钱玄同、珂勒惠支、泰戈尔、萧伯纳,还有许寿裳、刘半农、钱杏邨、郁达夫、林语堂、曹靖华、孙伏园、高长虹、邵洵美、韦素园、台静农、李霁野、柔石、胡也频、殷夫、叶紫、丁玲、萧红、萧军、胡风、内山完造、黄源、徐志摩、梁实秋、徐懋庸、施蛰存、黎烈文等人的名字、轶事,了解了木刻讲习班、朝花社、新月派、语丝派、未名社、沉钟社等知识。当时听吴守垣老师说过:“萧红和萧军的名字,合起来就是小小红军之意。”

在学校读过石一歌的《鲁迅的故事》,前些年才知道“石一歌”是鲁迅故事写作组集体的笔名,写作组是11个人,取谐音做笔名。

当时没有听说过茅盾,知道沈雁冰的名字,他有时参加外事活动,但当时并不知晓茅盾是他的笔名,是著名作家,没有读过他的作品。在《新闻简报》里见到过冰心,也没读过她的作品,当时他们的作品还都是禁书。巴金、老舍、曹禺、丁玲、田间、周立波、赵树理等作家、诗人,是偶然一次偷听敌台,从苏联对华广播节目里听到他们的名字。名字都是第一次听说,就遑论读过他们的作品了。除高尔基、鲁迅的作品以及法家著作、《水浒》外,其他古今中外的文学名著几乎1本也没读过,也无缘见到。

当时能读到的书有浩然的长篇小说《艳阳天》《金光大道》《西沙儿女》及短篇小说集《彩霞集》,李云德的长篇小说《沸腾的群山》,黎汝清的长篇小说《海岛女民兵》,贺敬之的诗集《放歌集》,高红十等人的《理想之歌》,孙景瑞的《难忘的战斗》,林予、谢树的《咆哮的松花江》,郑加真的《江畔朝阳》,郭先红的长篇小说《征途》,张抗抗的长篇小说《分界线》,还有《虹南作战史》《牛田洋》等。外国的书籍读过娜·康·克鲁普斯卡娅的《列宁回忆录》等很少的几本。

在林中上学期间,赶上讲儒法斗争史,印发了一些法家的著作,我买过1本《法家著作选读》,收入了柳宗元的《封建论》等,当然古文功底有限,也没读懂。我还有1本内部刊印的《李贺诗选注》,收入的作品都是反映其法家思想的,如《金铜仙人辞汉歌》。适逢 “评《水浒》”运动,而得以买到中国古代四大文学名著之一的《水浒》。语文课上,临时加入《三字经》《神童诗》,是作为批判对象而学习的,主要批判“人之初,性本善”“万般皆下品,惟有读书高。”杨老师刻钢板发给我们,给我们讲解,也要求我们背诵。现在还记得《神童诗》中的四句:“春游芳草地,夏赏绿荷池;秋饮黄花酒,冬吟白雪诗。”觉得很有情调,古人在春夏秋冬四季如此风雅。教材里有鲁迅的《祝福》,杨老师休病假,吴守垣老师代了一段语文课,他讲的《祝福》。

这就是高中阶段接触到的名著,屈指可数。没读到屈原、李白、杜甫、苏东坡等人的诗或词,没有渠道获得他们的作品,甚至连屈原、韩愈、王维、李商隐、苏东坡、陶渊明等古代著名作家、诗人的名字都不曾听说。有些作家、诗人的名字和作品是在毛主席著作、毛主席诗词里知晓的,比如陆游和他的《卜算子·咏梅》。当时林中有郭沫若的学术著作《李白与杜甫》,也看过,但没有李杜诗篇辅助学习,对郭老著作里的扬李抑杜倾向也没有认识。

系统读过《毛泽东选集》(1-4卷),班主任杨小慧老师要求我们学毛选、记笔记,这样每天的晚自习我们都是阅读《毛泽东选集》,我在塑料封皮日记本上记了好几本笔记,多数是摘抄,也写心得体会。从中了解到中共党史、中国革命史、中国历史,增长了不少知识,也提高了视野。对注释也非常感兴趣,从中了解到许多典故、历史事件、历史人物。当时无处读到古今中外文学名著,但马恩列斯的著作,如《国家与革命》《共产党宣言》《反杜林论》《哥达纲领批判》《社会主义从空想到科学的发展》《路德维希· 费尔巴哈和德国古典哲学的终结》《无产阶级革命和叛徒考茨基》等,却是有机会读的。学校也可以借到《马克思恩格斯选集》《资本论》《列宁选集》,也不曾借阅过。也买过马克思的著作《数学手稿》,赠送给师友。以我当时的理解和认知程度,马列的经典之作读起来有点儿吃力,遗憾当时没有系统阅读这些经典著作。也是读书偏好使然,当时最感兴趣的书是战争题材、反特题材,有故事情节的,对哲学、政治经济学著作觉得啃不动,很少拜读。马恩列斯著作是当时可以正大光明阅读的书,如果读进去,对提高自学能力、认识能力、思辨能力,扩大知识面,对自身学术训练,会大有裨益的,后来参加高考也能游刃有余。

林中的杨小慧、吴守垣、吴绍春、蔡建铮、解家祥等诸位老师,他们都酷爱读书,也从他们那里读到一些书,他们的读书精神也给我深深的影响。林中订了《朝霞》《学习与批判》等杂志,也订了刚刚复刊的《人民文学》《诗刊》,这两本国家级文学杂志的复刊,也是文学开始复苏的标志。《朝霞》是上海创办的当时取名颇有文学性的文学杂志,其他省市区陆续创刊的文学杂志,名字都以省市区的名字+文艺来取名,如《××文艺》。我还清楚地记得《朝霞》其中某一期的作者胡廷楣的名字,因他在黑河地区下乡,在《黑河日报》上读过他的作品。近两年在上海见到我早就熟悉名字的胡廷楣老师,和他说起,他下乡在尾山农场,是《黑河日报》通讯员。《朝霞》是刊登他小说处女作的杂志,是回到上海不久写的,后来在上面也发表过散文。有时去学校教导处,见缝插针地读一读这些杂志。

由于公开读物少之又少,当时流行手抄本小说,但一本也没有流传到我们学校,迄今为止,也不曾看到过手抄本,这也说明地处大森林里的闭塞,北国边陲是末梢神经。比如《一双绣花鞋》《梅花党》《绿色的尸体》《恐怖的脚步声》《归来》《少女之心》等,前四个听说过名字,没有看到过,一次停电,杨老师来男生宿舍巡查,应同学之邀,她给我们讲过《梅花党》;后两本是在粉碎“四人帮”后才听说。《归来》已改名为《第二次握手》,是在收音机里播出的小说连续广播节目里听到,在《中国青年报》上看到连载,后来出版了单行本,拍成了电影。《少女之心》在一些地方流传甚广,被定为黄色小说而遭围剿,也是很久以后看报刊才获知的。

后转过来的墀人同学住在我临铺,当时我和他等几个同学住的是二层铺。他原来在黑河城里上学,有机会读到一些禁书,给我们讲过一些他读到的小说、故事等,一次他讲了《蒋兴哥重会珍珠衫》,情节一波三折,扣人心弦,也让我有一种新奇感。多年后才知道这是《三言二拍》里的一篇话本小说,是冯梦龙编纂的书。

虽然处在动荡年代,但林中一隅,还是有老师营造的读书氛围,影响了学子。言传身教,耳濡目染,春风化雨,潜移默化,也使一部分同学养成喜欢读书的习惯。说读书无用,还是有人坚持读书学习。毕业一年后恢复高考,我们班合章、万恒同学考入哈尔滨冶金测量学校,合章毕业分到黄金部队,后调回黑河某巡逻艇部队,转业到金融部门工作;万恒分到黑河金矿局韩家园子金矿,我们一直书信联络,他后来惨遭不幸,令人惋惜。墀人同学考入黑河师范,毕业分到嫩江二中任教,听说后去深圳工作。我本愚钝,恢复高考第二年方猛然醒悟应该报名参加高考,等我成为“大学漏子”收到黑河地区师范学校录取通知书时,他们三位刚好都毕业了。入学后,方知晓曾在林中就读一年的上一级学姐薛珍在读史地班;下一级林中学妹戴育新在读数学班,林中同学合章的初中同学赵秋力与她同班,他们高我一届。后来知晓林中第二届有一位学长王奕,在恢复高考的第一年考入黑河师范中文班。林中他高我两届,他毕业我入学;师范也是他毕业,我入学,还是高我两届。当时不认识,直到他调入报社当编辑后才得以相识,他也成为我的文学老师之一。我们一个班考上四位同学,这样的成绩,在林中的二站阶段,特别是前几届,应该是数一数二的。我也成为家乡林区通过高考考入大中专院校的第一人,因此要感恩母校,感恩师长,感恩父母家人。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业