喀什之秋

作者:安谅

经历了夏的过滤,深秋的喀什自有一种凝然,静谧,深邃而又古朴的特质,她不失丰美,也不缺魅惑,她是春的蜕变,也是冬的序言。你注视着她。她那双透亮的眼晴也在回视着你。拥有美好情怀的人,都能读出她独具的旖旎的风光来。

一、胡杨林的最美时刻

在每个季节,我都去过巴楚的胡杨林。胡杨四季皆美,皆令人震撼。但母庸置疑,深秋的胡杨是最美的,美得不可方物,美得言词多余。

巴楚的胡杨林,300多万亩的原始森林,密密匝匝,茂盛雄浑,成为矗立在塔克拉玛干沙漠边缘的一道伟岸风景。我几次涉足胡杨林,也曾登上数十米高的防火瞭望塔,遥望并惊叹这气势恢宏的景象。但我充其量只能算是领悟了胡杨的冰山一角。胡杨的深邃我浅尝辄止,一掠而过。而此时的深秋,胡杨林金黄灿烂,仔细察看,那一片铺天盖地的黄,层层叠叠的,大海波浪般地漾动,嫩黄,鹅黄,金黄,又像漫无边际的火烧云,令入震撼,令人沉迷,令人遐想。如果再有一湖清水相伴,与蓝天融合,衬托着一片胡杨,那就是绝美的风景了!一年四季,不用说,深秋时的胡杨最为奇美!

戈壁胡杨 摄影:毕圣

我曾深入胡杨林探寻。小车在不成为路的路径上颠簸行走,车轮扬起一片尘土,尘雾瞬时弥漫,阴霾一样迷蒙了视线,模糊了方向。打了强光的小车,只能暂停片刻,待尘雾稍见稀薄,便又冲将上去,东倒西歪,但坚持前行着。前面的车子时隐时现,阳光暧昧地观望着,天地混沌。忽然眼前豁然一亮,尘幔轻步移开,大片开阔的沙漠出现在面前。蓝蓝的天幕下,沙漠袒露着一切。芦苇正在摇曳,麻黄草丛生如林,草也夹杂在其中,天际有遥远的地平线。

沙漠公路 摄影:毕圣

陪同的当地朋友说,这里曾是一片湖面,有一个美丽的名字,叫卓尔湖。大约两千多年前,塞尔维亚人就聚居于此。他们生于斯,长于斯,生活劳作,守护、依赖并耕耘这丰沃的土地。但现在连一点遗迹都无法找寻。塞族的后代们曾到这里寻根,最后总是失望而归。我踩在这酥软的地面,忽然脚下传递出一种快感。这细沙上面,是一层层薄薄的脆土,泛着白色的盐碱。贪嘴的我突然就想起了一种千层酥点心,又称“拿破仑”,口感脆而香甜。这会儿感觉足下都是千层酥了,一脚踩下去,味蕾也似乎捕捉到了这一美感:吱吱作响,有清香扑鼻。原来味感也是与脚丫子息息相通的。我沉醉了,乐此不疲,很快就将一片小沙漠踩得熟熟的了。后来,几位同伴也被感染了,他们踩着那一片“拿破仑”,是否也回忆起了美好的少年华光。我们最后禁不住大笑起来,说刚路上还在吃“炒麦粉”,意谓风沙灌鼻。现在,则品尝到了“拿破仑”,真是大饱口福,今天即便吃了三两土,见到这神奇沙漠,值了。

不远处,又一排低矮的石砌房突兀地出现。石砌房一字排开,共有四个门洞。里面空空如也,尘埃满地。房屋还有一个石垒的小小的馕坑,边上一根光秃秃的树杆孤立着。几步之外,又见到几个简易的地窝子,拾掇一下,显然还可勉强使用。原来,这冬日草枯水干的地方,在夏天则是水草葳蕤。牧民们就是到这儿小住,放牧羊群。“逐水草而居。”

大漠空旷,胡杨久立此处。周边,再远处,胡杨排山倒海般地生长。它们似乎要将这广阔的寂寥填满。

在盐碱又干旱的土地上,你树影婆娑,色彩随时节变化,这是叛逆的倔强,还是深情的舒放。在我这南方汉子的眼里,你是舞动的河流,大地翻涌起绿色的波浪。那绿色的波浪,把天幕拍打得更富有意象。在戈壁到处是你的身影,和你闪烁的波光。我说你才是诗人和画家,我是一个阅读者,渴极了,欣赏那树叶轻松曼妙的每一个比划……

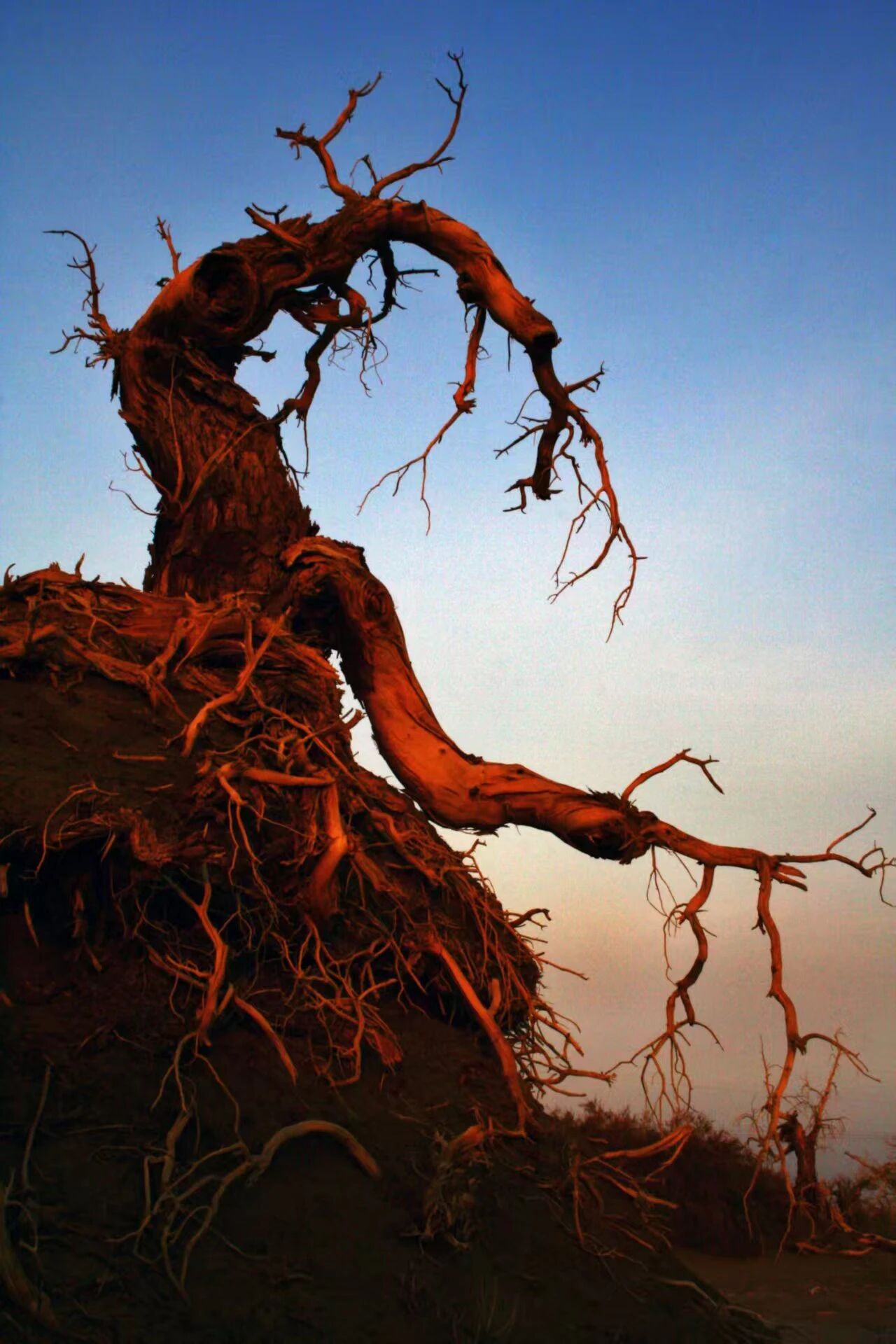

根的飞翔 摄影:毕圣

二、巴尔楚克的味道

巴尔楚克不仅有壮观奇美的胡杨,它的神奇,在许多事物中闪现。

巴尔楚克位于南疆喀什的东部,地处天山南麓、塔里木盆地西北缘。由阿克苏经过巴楚,可抵喀什市。巴尔楚克最为著名的,当属300多万胡杨树连成一片,茫茫无垠,这胡杨树林气势磅礴,到巴楚,不看胡杨林乃是憾事,这一点毋庸置疑。但我也同样青睐柔弱温顺的巴尔楚克羊,它的独特也是可圈可点的。此类羊种全身被毛白色,一般不羼杂其它色斑,显得干净清爽,而羊体本身又硕健结实,黑色嘴轮,耳际略有黑斑。而且公羊母羊均无锐角,属短脂尾。行走跳跃,都足见其充沛的活力。最初,我在一个平缓的小土坡上见到它们,用相机拍摄它们。它们目中无人,若无其事,依然我行我素,信步草甸,乃至我差不多快挨近它们的身子,它们才往后退缩几步,目光仍不显惊慌,漠然地瞥了我一眼。这种羊对人并不设防,与人的距离也就不远。南疆人对当地羊有一个段子,说这里的羊吃的是冬虫夏草,喝的是矿泉水,屙出来的是六味地黄丸,尿出来的都是太太口服液。意思就是赞叹环境幽雅,又保存了大多原生态的东西,连羊群都享受到了这种美好,以至于连羊屎都是黑亮圆润的宝贝疙瘩了。这自然是过分夸张了。但巴尔楚克羊生活的天地,也确实是值得羡慕的。巴尔楚克多低地草甸,这是完全绿色和无丝毫污染的天然牧场,植被相比其他地方,要丰富许多,其中就有层层苇草,萋萋苜蓿,生生不息的骆驼刺,随处可见的野蘑菇,还有甘草、马兰等植物。因此,常吃这些植物的巴尔楚克羊,就形成了肉质细嫩和鲜美的特点,而且属高蛋白,低脂肪,低胆固醇,颇受人们喜爱。低地草甸的土壤又是盐碱地,阳光下白色的盐碱泛在土壤上,如未融尽的雪花,清晰可辨,土壤里又含有丰富的矿物质,以致巴尔楚克羊无一丝膻味,味道极佳,乃羊肉中之上品。巴尔楚克羊是优质的地方绵羊种群,一年四季可以放牧,耐热、干旱和盐碱,适应性和抗病能力都属强项,是农牧民长期自繁自育的产品,经过了200多年的风土驯化,遂成精品。有一句话说,吃了巴尔楚克的羊,男人吃了有力量,女人吃了更漂亮。此话传扬很远,我无法考证。但我在夏马勒农场野餐,曾品尝过用胡杨原木熏烤的巴尔楚克羊肉,确实令人看之闻之就垂涎欲滴,一入口就是掌嘴也断然不会松口,堪称难得的美味佳肴了。

巴楚一景 摄影:毕圣

我在巴楚,还考察过化石沟。这是未经装饰包装的称谓。偌大的喀什版图上也看不到的名字。但它却旁若无人地存在着。连绵的山体,孤悬在尘世,又远离尘嚣。奇特嶙峋的山石,每一片都是含而不露,又各具形态,深藏不露的样子。其实,它们完全可以傲然人世的姿态,俯瞰芸芸众生。即便能够涉足这片神秘境地的人少而又少。它们所历经的沧桑,人类无法企及。它们所跨越的年代,也是人类难以想象的。粗砺而又陡峭的山岩,或如群兽仰脖,或似百僧肃立,间或又有蛟龙摆首,雄狮盘踞。那一壁千仞,犹如是瀑布自天而下,骤然凝固,那沟的尽头,则是天然的堑壕,宛若一个金色大厅。宽阔而又昂然向上,天光荟集,人声不去。抵达此处,多半会放开嗓门,唱出几个高亢的旋律。声若洪钟,余音缭绕,不逊天籁之音。奇石林立,有的呈摇摇欲坠之态,命悬一线,随时倾塌。乱石堆积,叠床架屋一般,险象丛生。沉积岩随时可见。层层叠叠的,清晰分明。看似钢淬般坚硬。有的边缘部分,却经不起轻轻的剥弄,脆饼似地断开了。但厚实的部分,还是一脸的坚毅,只能用手轻轻地抚摸,以示尊重。

七星池是一个奇迹。自下而上,由大而小,从深至浅,不知是何方神仙的脚印,又像天空落下的滚烫的泪珠,烙印于此,从此亘古不变。我率先坐于一个大池边沿,留下了一张照片。后面几位同伴童兴大增,竟入池而卧,四仰八叉地照了相,煞是有趣!这池里的浅水区凝结成冰,踩上去一阵溜滑,又引发大家的哄笑。千万年冷寂的山谷,来了一批年轻富有激情的人,也许被这欢声笑语也会惊讶得一愣一愣的吧。我们也算让这古老的山峦,大开了一次眼界。

撩开细薄的水雾,我们发现了不足一尺的鱼头的形状,深嵌在山石里,或者说已与山石融于一体,线条和骨节都清晰如昨。生命依然在悠游。不远处,又有一处鱼的骨骸,身材更显粗壮,似乎也是在遨游中突然遭到的变故,瞬间匍匐于此,不再动弹。而魂魄还在大海中翩然。纯白色的骨骸像是纯白的念想,一览无余。我端详其中,蹀躞周边,感觉曾几何时见过这尾鱼儿,有故友相逢的那种激动莫名。但别人告诉我说,这是百万年前的鱼,早就绝迹了,如果不是成为化石,你是无法认识它们的。我愕然又迅即嗒然。事实真是如此。认识它们,正是缘于上百万年地壳的一次巨大裂变。它们的生命才绵延至今,让渺小的我有幸目睹和相识,说是前世也有缘,恐怕是自欺欺人了。到化石沟算是一种探险,因为沿途无路,2公里的攀爬虽不算险峻,也是困难重重。

秋风萧瑟。化石沟给我们的惊叹,已让我们忘记了冷冽。

末日的状态不过如此,鱼的骨骸万古不失。山石嶙峋空谷幽思,沉积岩,凝固着层层叠叠的故事。悬崖石仿佛随时坠入一声沉重的叹息,一句现代的歌词,在深谷盘点了历史的回执。今天的日子,攀爬陡峭的山体,是寻回心灵的诺亚方舟,挽救自已。

三、戴着朵帕的老城

喀什,它是维吾尔族文化的发祥地。喀什老城,则是喀什风风貌的一个展现。到新疆,不到喀什,等于没到新疆。同样,到喀什,不见喀什老城,也等于没到过喀什。而这里,高台民居,则是无可争议的最佳去处了。

高台民居位干老城东北。它是建筑于黄土高崖上的民居集聚区。房屋依崖而建,据说崖两千年前就有,上千年前当地百姓就在此建宅安家。最先是土坯房,杨木和泥土搭建。后来此处人口愈聚愈多,楼房下挖加高筑,一层又一层,楼楼相连,路巷狭长,仿佛老上海当年的旧街,甚至棚户区了。后经政府组织加固改建,既保留了原有风貌,又耐久整洁,果树成荫,环境大大改观,成为喀什一奇观。

小巷深情 摄影:毕圣

我多次在高台民居逗留,这里至今住有数百户人家,楼上楼,楼外楼,悬空楼,半街楼,过街楼,应有皆有。小巷曲曲弯弯,四通八达。许多庭院半敞着,各种花树果树,令人驻足。头戴花帽的维吾尔族人在这里生活,也在这里谋生,各种手工艺术品,还有烤馕,曲曲(馄饨)等,都新鲜出炉,可随意观赏或品尝,也可购买。土陶制作和销售是一大特色,很多游客留连忘返。

我注意到,这里的楼最多的有七层,我进入参观,攀上攀下,虽显狭窄,倒也像上海城里的老户人家,螺丝壳里做道场,别有一番天地和生活情趣。

还有巷子里铺设的地面砖极有讲究,带菱角的,说明前方有路可走,否则,可能便进了死胡同。这显示了建设者的一种智慧。

我每次去了都有不少新的了解和感悟。外观看似老土陈旧,风雨天前后,政府还特别予以关注和维护。这里边的每一条街甚巷,每一幢楼宇,每一块砖石,每一堵墙,都有当地古老文化的传承。世代流传的制馕工艺,制陶工艺,制龙须酥工艺,编织工艺等,都别有风味,让我品味许久。

我和这里戴领巾的小男孩拉呱合影。他们的眸子亮亮的,好奇而又纯真的目光,阳光一般流淌。我也和那些戴着朵帕的老人攀谈,他们热情,淳朴,满脸的皱褶里,也满溢着慈祥的笑意。每次车过高台民居,我都久久地凝望,在温和的阳光下,它就像一位戴着朵帕的老人。

纯洁的笑容 摄影:毕圣

尤其是秋天,不用担心雨水的侵袭,老城安静祥和,孜然香像桂花一样,在街头漫散,香气诱人。

四、秋阳下的遗迹

喀什的古迹不少。深秋时节,我去过好多地方。

先说班超遗址。公元73年,班超受命西征。灯红酒绿的洛阳城外,班超深情回望,然后毅然决然,快马扬鞭。那一年,班超41岁。身为兰台令使的班超,当年与书案相伴,与墨香相偕,编史编志,优哉游哉。他投笔从戎了,剑拔弩张,向灰沙蒙蒙、烈日炎炎的西域挺进。班超率领了他的36名勇士,所向披靡,迅即征服了整个疏勒国。盘橐城下,他出其不意,他兵不血刃。他赢得的不仅是土地,还赢得了一片民心。他文武双全,治国平天下,在西进三年后,本可以奉诏返京,但官民们不忍他离去,上演了一场感人肺腑的十八相送。班超被打动了,他又一次毅然决然,留在了盘橐城。此后,是整整二十七年,他忧国忧民,殚精竭虑,金戈铁马,征战千里。安抚天下,顺遂民意。那一世英名,名副其实,气贯天虹。我一直在想象,当年他辞别双亲和妻儿时的场景。我也一直在想象,他抛弃了书案,是否也真正抛弃了那文化的精粹。我悟到的结果是,那离别的情状,恐怕难以用一个词语来概括,但那中国文人精忠报国的夙愿,是中国文化的精血与魂魄,班超绝不会舍弃。我也一直在猜测,倘若班超留恋亲情,在乎安逸看重俸禄,甚或担忧自我,他还会有这样的动力和行为吗?相比之下,吾辈似应汗颜,当今文明进步,投身援疆也不算什么了。不求史册留名,尽绵薄之力,为喀什百姓的安居乐业谋福,在戈壁滩上注入一丝生命的绿意。如今的盘橐城遗址上,班超像高高地矗立着。那股叱咤风云的英气,势不可挡。而那握着书卷的姿势,又显示出他的魅力之深厚。36名壮士齐崭崭地站立,就像挺拔的白杨树,生机勃勃。

安居富民 摄影:毕圣

这是秋天的喀什噶尔,天高云淡,风和日丽。一堵城墙,就是一座英雄的墓碑。上面有跃马扬鞭的文字,长出了一片片忠贞的鲜绿。鹰击长空,不入虎穴,焉得虎子的名句,在边陲喀什掷地有声,千古传诵。

三仙洞,又是喀什一奇。

出了市郊十多公里,车子从314国道拐入了一条尘土飞扬的土路,不久就看到对面山崖陡峭平直,犹如人工修筑的防洪大堤,与我们遥遥相对。中间数百米低谷,是干涸的恰克玛古河床,自冰川融化的河水现已改道,但当年汨汨奔流的宣徽之声,似乎仍在耳畔。虽然此刻静寂无声,那种宽阔,空旷的天地,却有难以湮灭的记忆。车已无奈熄火。因为这二十多米深的河谷,缺少通畅易行的坡道。我们干脆就止步了,在这山路的一头,隔谷遥望那一边的山脉。这是天山支脉,由西向东延展,而到了这一段,山舌一般的绵长,东端已平缓柔和,而中间部分则突兀耸峙,峭壁,如同刀削,这真令人甚为惊叹。自然的造化,总是创造出不可想象的奇迹。经当地朋友遥指,才看见了三仙洞。它们在半山腰间,俨然三户门洞一样并排,感觉得出它们的幽深和庄严。如果没有任何特殊工具,是绝对无法登临进入的。朋友在文物局工作,他说曾经调用消防云梯攀入,但云梯也够不上它们的高度,只能悻悻而返。考古学家则是通过山梁上悬下绳索,缓缓下移,才得以进洞的。绝大多数的旅客自然是望洋兴叹了。朋友说,当年修建未必如此,只因上千年的河水冲刷,这支脉才愈见陡峭和高峻。也意外地保护了这三个洞窟,增加了它们的威仪。他小时候曾在岩壁下往上攀援,借着山体的凹凸,成功进入了洞窟,而现在,则是难上加难了。三仙洞里究竟有什么呢?还是顺道入洞的考古学家,揭开了谜底。三洞相连,各有前大后小两室,里边中洞唯后室尚存一尊坐佛,无头,佛身彩绘已然剥蚀。西洞不见实物。而东洞则令人眼界大开,坐佛栩栩如生,光环耀人,洞璧四周的佛画像,也足见功底。这洞窟历来是佛家僧侣隐居修行,逃避世俗之处。佛画洞窟的开凿和构建,也是小乘佛教的一贯传统和特征。这三仙洞也无疑证实,上千年前,佛教之兴盛和影响甚远。玄奘西天取经时,也曾拜渴三洞。国内外一些旅游和考古学家,比如英国的斯坦因等,也曾在洞璧上留下了“到此一游”的印迹。我自然无缘深入,但幸得朋友指点,也可想象出其中一二,至少不至于像清朝的一位叫苏尔德的官员,自欺欺人,未能如愿深访,却妄下“亦无甚异”的结论,遗笑大方。

在喀什老城。香妃墓无疑是值得一去的。

之前,只是耳闻喀什有一个名闻遐迩的香妃墓,及至到了香妃墓,才恍然明白,这麻扎其实是以阿帕霍加命名的。香妃显然喧宾夺主,压过了那个阿帕霍加的风头,风光了几百年,而且势头不减还会一直张扬下去。而对阿帕霍加其名,知之者就少得可怜了。

这一香名天下的女人,究竟何许人也?她到底有何特别的能耐,让祖先在自己的光芒中,都暗淡落寞?这个维族女子确实非同一般,听说生来就携有沙枣花香,周身弥漫缭绕,闻之者无不为之沉醉。这样一个天生尤物,自然不是平民百姓可以拥有的,据说当年乾隆把她召进宫内,恩宠有加。前些年的一部电视连续剧里就有香妃娘娘的佳人形象。香妃香消玉殒之后,乾隆悲痛万分,他遂香妃意愿,差人长途跋涉,将其灵柩送回喀什。之后,又下令动用国库,为其所在的麻扎很好地修葺了一番。香妃墓因此更名声大震,令人仰慕。但也有专家引经据典,旁证博引,并推断出此香妃纯属误传,此墓早在十七世纪中叶就存在了,香妃则是一百年之后的人物了。此墓绝非为香妃而建。话虽这么说,香妃墓名几乎拜谒者皆知,唯阿帕霍加之名,恐记忆者甚为稀落了。

一香名天下,在这里绝非一场神话。其实,阿帕霍加也是一个颇具名望之人,在宗教地位上,他是令众教徒仰止的。如论辈分,香妃该是他的孙辈了。这位圣裔贵胄不管名声曾经如何显赫,在诸伊斯兰教徒中堪称大慈大悲的救世主了,但仍敌不过一个弱女子的芳香。香妃墓在中外游客心目中完全鹤立鸡群、香气袭人了!这似乎有失公平,又不容置喙。香妃并没有神机妙算,抑或精心谋划。不管是阴谋阳谋,有一点是可以肯定的:她也是被摆布者,只不过,那身沙枣花香,给她带来的是亘古长存的芬芳。那芬芳历久弥香,引得多少现代人都趋之若鹜。翻阅历史,还明晰了一个事实,那个声名显赫的阿帕霍加,其地位甚高,但人品却让人不敢恭维。在争权夺利中,他是一个善用诡计,心肠毒辣之人,甚至连自己的堂侄,也被他诱杀致死。公元1679年,他为了登上叶尔羌王位,还将南疆整个奉送给了蒙古人,以委曲求全。如此奴颜婢膝,让爱国之士无法容忍。如此看来,香妃把他盖过,也是情理之中了。现今的香妃墓,是由四大部分建筑组成。除麻扎本身之外,经堂、礼拜寺、门楼和小清真寺保存尚好。清真寺一眼望去,高高的塔尖,闪亮的琉璃,端庄的威严的气势,一点也不减当年。可惜的是琉璃风化剥蚀,现代工匠打补丁的地方,显然要比原态拙劣些了。

将博物馆至今保存的香妃画像作对比,找几个如花似玉的维尔族女孩与客人合影留念,倒也有几分情趣。

我去过香妃墓不下十次。后来还作为义务的原创并总策划,与一批沪疆文艺人士,制作了大型现代民族音乐剧《香妃》,作为文化润疆的一个重点项目,在沪喀等地演了四十多场。

如今的香妃墓又得以扩展改建,在秋日的时光,仍有不少游客光顾。

他们说她的芳香,曾经迷醉过一个帝王。每年四月尽头,芳香还会绚烂地登场,一路飞扬。我站在戈壁滩头,久久地凝望,她还村姑一样大大咧咧,与老榆树,小白杨,无厘头地玩耍。她并不在意,一个南方的汉子,早早地来访,正等待一场美丽的花事,重又鲜亮……

五、神山圣湖的纯净

都在寻找纯净。当我走进喀什,弥漫的沙尘,干涸的河流,浩瀚的戈壁滩都无遮无拦扑入我眼帘,而此时,帕米尔高原,正如一幅立体的长轴,在我的眼前缓缓展开。

布伦口白沙山,是进入帕米尔高原的咽喉。沙湖澄澈,沙山素洁。山湖辉映之间,景象壮美,壮美中蕴涵着一种神圣。在这里,轻轻掸去一路的风尘,舒展一下略有点倦意的眉头,静静地伫立,凝视湖中白沙山的倒影,竟也呈现一片深邃的纯净!

而喀拉库里湖,方圆10平方公里,犹如一面巨大的梳妆镜,让皑皑的雪峰在倒映中更见美丽。这里的湖水,来自远古的冰川,所以特别的清澈纯粹。微风乍起,涟漪轻漾,湖面迷濛。在日落日出中,湖水由原来的淡绿,变得五彩纷呈,忽而银白,忽而粉红,忽而蓝色一片,忽而满目黑黝黝的。大自然的造化使这一切显得神奇无比。这高原的圣湖,让躁动的灵魂安宁,令飘浮的思绪沉静。就让心灵暂时寄放于此吧,让它也在晨夕的变化中,溶注冰川一般滔滔不息的透亮。

再仰首凝望慕士塔格峰,这主峰高达海拔7546米,终年积雪不化。它高高耸立在那里,亘古不变,神态依然。在柯尔克孜语中,慕士塔格峰就是“冰雪山”之意,“阿塔”则是“父亲”之誉。慕士塔格冰川之父的美名,由此而来。作为帕米尔高原最为雄奇的一座山峰,慕士塔格峰是名副其实的。他拥有的冰塔林、冰舌、冰洞、冰松等自然景观,有一种摄人魂魄的美!神山与圣湖,无声地诠释了自然纯净的真正寓意!

洁白应该是纯净的一片叶子。帕米尔高原上的雪是洁白的。雪山冰川,一尘不染,一览无余,纯净得无法比拟,袒露得无比透明。宁静时,犹如处子,在湛蓝湛蓝的天空的映衬下,白得静穆,白得超凡脱俗。奔放时,也不乏穆斯一般的激情,殊不见,在雪崩的那一时刻,它欢笑着飞落,那纷纷扬扬的洁白,是馨香的花瓣,遍撒山野,又化作一股股清冽的泉水,奔向广阔的草滩。雪是洁白的,云朵也是洁白的。雪山就是栖息不动的云朵。云朵就是飘浮不停的雪山。如此连绵数十公里,把洁白之美展现到了极致。在这洁白的群舞之中,心灵的底版也被渲染得一片白净。还有一片洁白,是慕士塔格峰下的玫瑰。她们灿烂地绽放着,装点着奔莽的雪岭和冰峰。洁白,只接受太阳的亲吻。凋谢了,也飘落在雪山的衣袍上,高傲地微笑。住在这高原上的人,也是纯净的。

炽热如焰,慕士塔格冰川,犹如一场激情在燃烧。无休无止,每一串火舌,都是纯美的线条。向天地颂唱,洁白的歌谣,唱得自己也热泪滚滚,流淌成喀拉库里圣湖了。温柔尽现,也闪烁着全部的赤诚。清澈,只是另一种挚情,在不尽地灼烧。阳光,你就大胆地注视吧,这人间终有一片火焰,在世态炎凉中,依然蓬勃。

六、高原上的异彩

向着太阳最近的葱岭进发。

由喀什噶尔出发,数小时的车程,我竟一点没有倦意,也感觉不到高原对人的生理威胁性的挑战。葱岭的奇特和美丽渐次展开。说葱岭之谓,或许陌生者众多,但提及帕米尔高原,恐怕不少国人就恍然大悟了。电影《冰山上的来客》,就是在那里拍摄的。一句“阿米尔,冲!”,曾在年轻人口中流行,不比今天的某些网络潮语流传度低。我也是带着“阿米尔,冲!”这股激情和勇气,向着海拔3000米以上的帕米尔高原挺进的。不说神山圣湖,不提牛羊马驼,也不叙民俗风情。这一切都是美轮美奂或富有特色的,让初来乍到者置身其间,很容易就丢失了自己。就说说那座唐玄奘笔下的石头城吧,它让我时光回溯,变成了一千五百多年前的一位匹夫,沉思有顷,忧国忧民。

夕阳下的石头城,严格的说,是石头城废墟。凝重,庄严,古朴。倒象一个深邃的哲人,缄默者,反而体现出一种不可亵渎的威仪。当年的石头城,曾是古羯盘陀国国王的宫城,《大唐西域记》有过飞扬的文字记载。它位置险要,高原盘踞,很长时间,是一个军事重地,也时常在此引发兵燹战火。曾经最为出名和激烈的,大约是1836年的那一场恶战了。为抵御中亚浩罕汗国军队的野蛮入侵,爱国民族英雄库勒恰克在此坚守了七个昼夜,最后以血荐轩辕,誓死捍卫着这片国土。公元七世纪,面目慈祥的唐玄奘率众师徒西游,也留下了几多脍炙人口的故事。当石头城废墟坦坦荡荡地袒露在我这南方汉子的眼前时,它毫无一丝矫饰,似乎要把它的过去和现在,向我和盘托出。是的,我想象中的废墟是败落不堪的,是令人可悲甚或在心里凭吊的。但这位于太阳部落的石头城,虽几无城堡的原貌,也不见当年的风采,却依然拥有摄人心魄的雄性的气质。土块砌成的城墙,大多保留尚好。石头城内,石块堆积,土坑时现,有几多沧桑,更有几份壮美。而城墙至今还可清晰可辨:城门,角楼,碟孔,马面和城堞之类,也让人感到几份豪气。

古城遗址 摄影:毕圣

我开始攀援这城基时,脚步有一丝犹豫,残破不堪,又颇陡峭的城墙路基,似乎不容易亲近。但登上城堡,站在沿山势而筑的石头城里,再远眺塔什库尔干,这曾经属于丝绸之路的最后一站,仿佛历史被拉近了,心情澄净了,也深为淳朴和智慧的塔吉克族人感到骄傲,库勒恰克也是塔吉克族人。塔吉克族人是中国人永远的一份子。在石头城的门口,遇到一位当地的孩子。目光就像天空和雪山一般纯净。

双足越过流沙的湖泊,肩挑一山的古今愁雾。我看见你是一只鹰,羽毛尽褪,还有飞翔时的轮廓。如同太阳神的一个传说,城堞和马面,还保持着鹰隼的戒备。只是凝固了更多的缄默。这靠太阳最近的城部,像千年的太阳一样不落。石头真的很硬,是帕米尔高原的骨骼。沧桑历经,也要玉树临风,威武如昨。

七、红其拉甫的高度

有一种高度在高山峻岭,冰天雪地,边境关隘,才能真正感悟。红其拉甫的边防哨所,无疑是这一种高度的体现。

这是中国的第七号界碑。我摩挲着这普普通通的花岗岩石,看那些年轻的士兵带着淡淡微笑的神情,在这哨所旁安然地来回时,我对上述这一句话感受愈深。这也是年轻的士兵们无言地告诉了我这一些。

这是我又一个秋天,来到了这中国第一高度的边防哨所。多次的登临,我对这哨所及其驻守的士兵们,分明已刮目相看了。红其拉甫,海拔5300米,属我国最西端的一座哨所。她位于帕米尔高原,属于喀什地区。离世界第二高峰乔戈里峰近在咫尺。它还紧挨着喀喇昆仑山,对面就是巴基斯坦国了。红其拉甫的位置的重要性,也就不言而喻了。

高原边防 摄影:毕圣

秋天的红其拉甫,天蓝雪白。冰雪象巨大的手掌,覆盖着山峦。寒冷砭骨,氧气稀薄,坐在车里就感觉昏沉沉的,像病了一般。我下了车走了几步,趔趔趄趄的,且走得极为缓慢。一是路面湿滑;二是头晕、气喘,心口抽紧了似的,想走得快些也力不从心。游客几无人影。用当年马可波罗的话说,“这里,连只飞鸟都看不见……”当然,马可波罗如果在世,看到如今的红其拉甫的景象,也会生出另外的感叹。因为在这里,道路已蜿蜒于山间,建筑已架设于山峦。哨所高高地矗立着,像一只巨大的雄鹰,屹立在山峰之间。而年轻战士们矫健的身影,也像绿色的树叶,闪现着生命的活力。战士们相当年轻,来自全国各地。大多还像个孩子,有时攀谈几句,便露出了腼腆的笑意。有一位正站岗巡视的士兵,当一位女游客要与他合影留念时,他婉拒了。那位女游客深表遗憾,只能让同伴在一边悄悄地为他与她迅即地拍摄了一张。我猜想,那镜头里的一刻,小战士的脸一定是威严而又恬然的。我和小战士聊了几句,得知他来自甘肃。他的家人也都在甘肃,说话间,他的目光里流淌过一丝温泉。我想,这是触动了他心里的柔软,他一定是想家了。这样一个年纪的孩子,远离家乡,远离亲人,在这冰山雪峰之上,思念也许就是生活中重要的一部分乐章。我在他这个年纪的时候,住在学校念书,即便与家人同在一个城市,那种思家之情也是十分浓郁的。家,总是最踏实、最令人温馨的地方呀!而此刻,又有多少人,不能和家人团聚,他们坚守在自己的岗位上,为了某种信念和责任,实践着大写的承诺。即便思念如风一样不时吹刮着他们,他们捋一下头发,依然坚定地前行。

冰山雪峰 摄影:毕圣

帕米尔高原是一个绝境胜地。红其拉甫则是绝地之绝,波斯语为“血国”,它让人望而怯步。在红其拉甫边防哨所的战士们,长年驻守。给养主要由山下输送。他们在这峻陡的山崖上,在这冷清的环境中,还时刻保持着鹰隼一般的眼力,这里通向异国。第7号界碑,正面,是汉文“中国”两个大字,而背面就是巴基斯坦的文字和标志。国门在这里神圣而又庄严。我在这正反两面,都拍了照片,让同伴为我留影。远处巴国的哨所也在雪中安卧着,不见一个人影。只有皑皑积雪坦然地铺展在路径和四周的山间,无声地歌唱着。据说,有时巴基斯坦的哨兵们也会与我们的士兵招手致意。我们的士兵会扔给他们手榴弹似的二锅头,而他们也会回赠异国的食物。碰巧时,有的游客荣幸之至,还可与巴基斯坦英武的哨兵们合影。在这里,除了戎装维护着一种国家的威严,那笑意和眸子里的亮光是完全人性化的,那是和平的阳光。此刻,我真的感叹,和平真好!睦邻友好真好!

多少年来,在边境的流血事件屡有发生,让边境线成为一种可怖的流血线了。于何国何民有利?和平应该是这个世界永远的主旋律!某一个春晚,当红其拉甫哨所的战士们出现在镜头里,并向全国人民拜年的时候,我想,他们一定感觉到心里流过一股暖流,因为全国人民都在关注着他们,在向他们拜年致意!这是多么荣光的时刻!更多的节日和平常的岁月,他们是冷清的,是艰苦的,像山上的雪莲一般的寂寞。但他们的绚烂,执着于山巅,是无与伦比的。不只是他们。你、我、他,也许都是如此。牺牲了与家人团聚,与家乡拥抱的美好时刻,但节日的光芒与信念和责任的火焰交相辉映,那是愈加璀璨的时光!这也让我生发联想:节日究竟如何过得有意义和价值,人生又如何过得更加充实和快乐?在红其拉甫我已深有所悟。

站在第7界碑前,摩挲着这花岗岩石,我想念着远方,想念着家人,默默地在心里祈祷:为亲人祝福,为祖国祝福!

我知道,高原只是对我肉身的,暂时的托举。我和天空的距离,在物理上,还是天壤相距。风风雨雨,会把我摔在大地。云霓虹霞,也将天空衬托得更加神秘。一次深邃的仰望之后,我的灵魂已留在高原极地。它将随时由此起航,凌空飞舞,轻松游弋,也会在云中漫步,只有快乐,没有颤栗。

美哉,喀什的深秋!

鸟瞰大地 摄影:毕圣

秋日山水 摄影:毕圣

作者简介:安谅,本名闵师林,上海人。中国作家协会会员,经济学博士。上世纪八十年代开始在省市级以上报刊发表各类文学作品,并出版著作三十余本,获萌芽报告文学奖、冰心散文奖、《小说选刊》双年奖、最受读者欢迎奖、年度大奖、中国微型小说年度优秀作品集、中国天水李杜国际诗歌节特别奖、上海作协年度优秀诗歌集奖、《上海文学》诗歌奖等数十种奖项。发表中短篇小说,微型小说约千篇,著有《阳台上的微笑》《你还有多少童年的朋友》《安谅微型小说精选》,"明人日记”系列《你是我的原型》七辑及精选本等小说集12部及《逐梦之旅一一安谅散文》《寻找生命的感动》《寻找幸福的感觉》等散文集12部,《谁能在天空久留》《青春轨迹》《生命有多少借口》等诗歌集7部,另有长篇纪实文学、音乐剧、话剧等作品,作品被广为转载。安谅数十篇“明人日记”系列小说和数十篇散文被选为全国或各地高考、中考试题等。

来源:上海纪实

作者:安谅

https://mp.weixin.qq.com/s/TdE94ficm24lSX8Q9JqZpg

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业