铁甲:遗落在雪峰山余脉里的古村

作者:刘启明

一

铁甲,地处汉寿县丰家铺镇境内,座落于鹿溪竹海国家森林公园腹地。它宛若一颗璀璨的明珠,镶嵌在湘北雪峰山余脉云峰山的褶皱里,是一个有着两千多年历史的古村落。

三月的铁甲,像被春风轻轻掀开的竹简,透出雪峰山余脉最温润的底色。晨雾如纱,整座村落浮在青灰色的云霭里,黛瓦木檐若隐若现,恍若《山居图》中走失的片段。日头攀上竹梢,十万杆翠竹便簌簌抖落露珠,将阳光筛成碎金,泼洒在青石板铺就的千年村道上。鹿溪水声潺潺,带着竹林清甜的气息,从竹海深处传来,夹杂着布谷鸟的啼鸣,仿佛在诉说千年的故事。村道两旁的老樟树抽出新绿,阳光透过枝叶,在地上投下斑驳的光影。野樱和山茶点缀在山坡上,粉白与嫣红交织,像打翻的颜料盘,将山野染成一片绚烂。溪边,几头水牛悠闲地啃着嫩草,牧童的短笛声随风飘荡,惊起一群山鸟,掠过金黄的油菜花田。老人们在檐下晒着太阳,而孩童们追逐着蝴蝶,笑声洒满整个村落。铁甲村,就这样在春日的怀抱里,既古朴又鲜活,像一幅被时光遗忘的山水长卷,静静展现在世人面前。

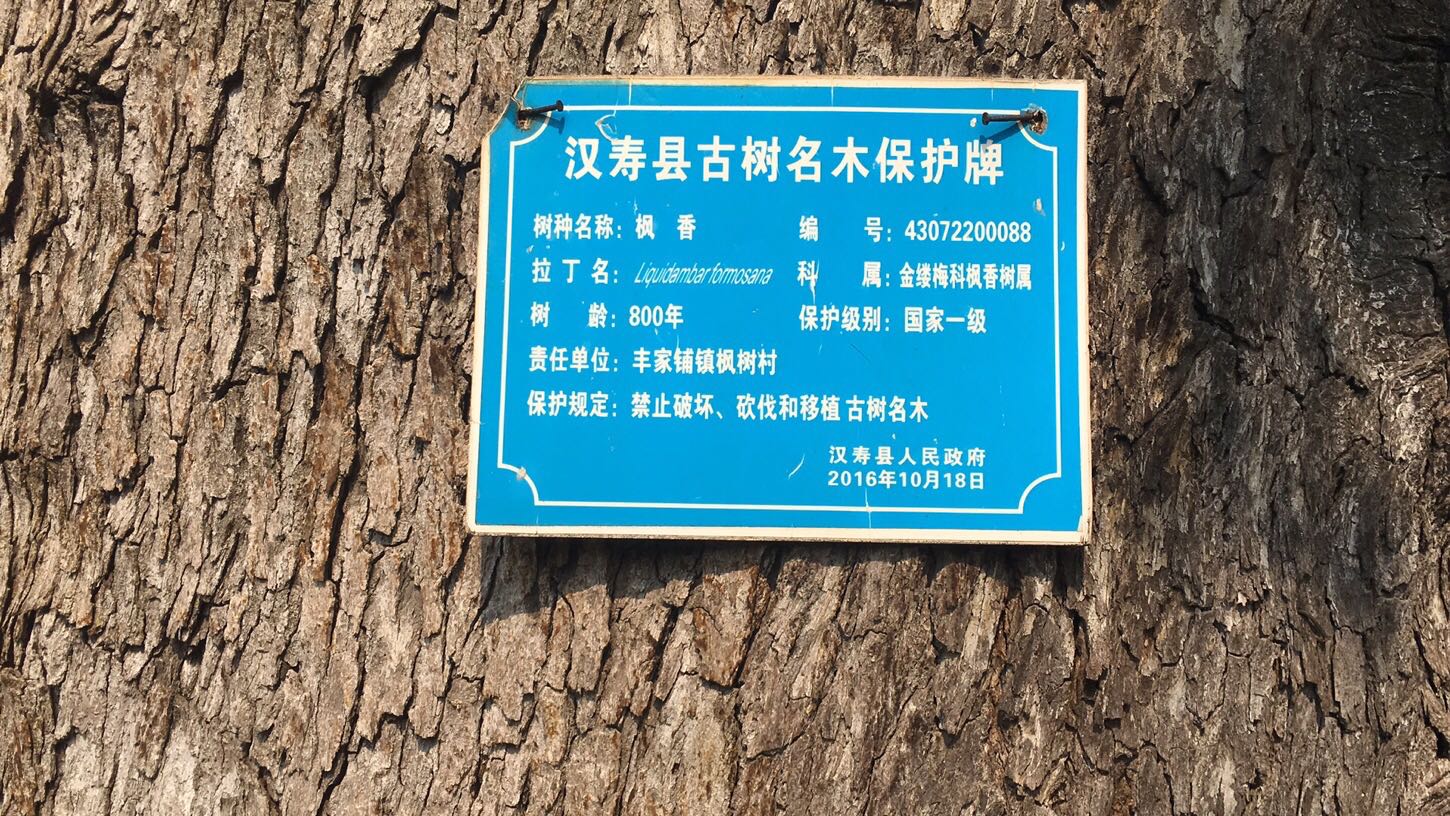

走近村口,迎面那株830岁的古枫,是一部摊开830年的青史,虬枝如铁划银钩,在苍穹之上挥毫写满岁月的箴言;又俨然一位披甲而上的老将,以嶙峋的筋骨撑起一方天地。它粗粝的树皮如青铜铠甲层层叠叠,斑驳处似有刀剑斫痕;又似古卷上褐色的篆文,每一道沟壑都镌刻着岁月的密语,每一寸皲裂的树皮间都流淌着唐宋的月光。30米高的身躯拔地擎天,枝干如铁戟直刺云霄。

最奇的是那中空的腹腔——粗达1.45米的树干内部早已被时光蛀成幽邃洞天,在离地3米处形成一个可容三人并立的巨大树洞。曾几何时,树底洞穴呑吐烟火,树顶便升起袅袅青烟,恍若巨龙吐纳,将整株古枫化作连通天地的神秘烟道。而今,村民以水泥封堵了这天然的“烽火台”,却封不住它骨子里的苍劲;水泥封印的树洞恰似一枚古老的蜡封,将830年的风烟都酿成了琥珀色的沉默。风过时,古枫空腔发出低沉的呜咽,仿佛远古的号角在树心回荡;雨来时,水珠顺着树皮的沟壑流淌,宛如老将铠甲上未干的血泪。据村民讲,最动人的是深秋时节,它满树红叶似燃烧的火焰,又似褐色的战旗,在萧瑟中迸发出惊人的生命力。最惊人的是树干西侧那道纵贯5米的闪电状疤痕,那是300年前一场雷击留下的战勋,焦黑的伤口早已钙化成黑曜石般的硬壳,在阳光下泛着冷冽的金属光泽。

这株古枫早已超越了树木的范畴——它是立体的史诗,是站着的废墟,更是时光锻造的一尊青铜巨像,它以残缺之躯诠释着比完整更震撼的永恒。当晨曦为它镀上金甲时,分明能看见一个古老村庄的魂魄,正在年轮里倔强地轮回。

二

在村口迎接并为我们担任导游的是村里年轻的女支书聂晓英。她热情干练,真诚淳朴,举止谈笑间焕发出一种蓬勃的青春活力,就像这里的民风,自然而清新。聂书记介绍说,铁甲是常德市仅有的3个被列入国家传统村落名录的古村之一,有着2800多年的历史。这里南濒益阳桃江,西邻国家森林公园花岩溪,北靠国家4A级旅游景区桃花源,东眺西洞庭湖国家湿地公园,是一方既有厚重的历史文化底蕴,又有丰富的旅游资源禀赋的“福地”。全村有1000多户人家,3000多人口,是一个古韵悠悠、文脉绵绵的传统村落。

沿着被春雨洗得发亮的青石板路,聂书记带我们走进了铁甲村。村道四周满是形状各异、高低不同的梯田。春耕在即,春秧还没下田,除了靠近村道的水田栽上了油菜之外,田野里大多一片白水茫茫,微风吹过,荡起阵阵涟漪。小路深处,举目望去,群山脚下竹木葱茏,在绿树掩映之中,一幢幢一片片的民居隐约露出了“真容”。聂书记说,铁甲村的民居建筑大致分为两类:一类是木瓦结构的旧式民居,俗称“敞口堂屋”;一类是砖瓦结构的现代新居,也即乡村别墅。

我们循着弯弯曲曲的村道继续前行,一家敞口堂屋的飞檐从一片竹林树叶中探出头来。这是一座始建于清乾隆年间的古民居。聂书记很自豪地告诉我们,铁甲村的敞口堂屋是先辈留给他们的宝贵文化瑰宝,也是湖南最具特色的古建筑之一,其历史可追溯至楚国时期。相传东汉末年,曹操的一支军队战败后流落至此,利用这种房屋日出耕种劳作,日落习武练兵。目前全村尚存此类建筑227栋,保存完好的还有158栋。这些传统古民居大多依山而建,坐北朝南,一律是单层瓦木结构;无论四缝三间还是六缝五间,每栋房屋的中间都敞口无门,故名“敞口堂屋”,当地人俗称“敞口套屋”,寓意天地宽敞,心怀坦荡。敞口堂屋还是主人接待宾客、祭神拜祖和休闲娱乐的场所。有些讲究文化品味的人家,还在堂屋的挑檐刻上麒麟纳瑞的浮雕,在廊柱和板壁上则依次刻上神话传说、远古故事之类的浮雕,雕刻工艺精细,层次分明,古色古香,不仅展现了古人的智慧和匠心,更承载着铁甲村厚重的历史文化底蕴。

在走访中,我们还发现,村里无论贫富人家,敞口堂屋上方正中位置都设置了神龛,神龛上竖书“天地国亲师位”六个大字,且在字体结构上与平常书写有所区别,即“天”要不冒头,“地”要不分家,“国”要不开口,“亲”要不闭目,“师”要不带刀,“位”要不离人。归纳其意,就是教育家人及后代严格尊崇“忠、孝、仁、义”传统礼节。它使那些沉寂在时光深处的人文精神,以清晰的物象和简洁的形式表现出来,不仅展示出汉字的独特之处,更由此彰显了楚人世代传承的道德修养,折射出中国传统礼教的恒久魅力,堪称敞口堂屋的灵魂。

聂书记领着我们来到一户敞口堂屋保存完好的人家,户主曹伯年近八旬了,一个人在家,身体还很硬朗。他热情招呼我们在敞口堂屋里歇息,给我们每人泡上了一碗香喷喷的绿豆芝麻茶,他还准备磨擂茶,被大家制止住了。我们一边喝茶,一边同老人拉扯家常,聆听他讲述铁甲古村的故事。我仔细观察他家的陈设布局,除了具备当地典型敞口堂屋的共同特征外,还感觉到他家老屋就像一位慈祥的长者,在晨光中舒展着深深的皱纹。那些雕着牡丹的窗棂、刻着八仙的门楣,每一道木纹里都似乎藏着他家祖辈的故事。阳光透过天井,照在青石板上,仿佛能看见当年曹伯的曾祖父,正用磨得发亮的刀斧,为新生的小屋刻下第一道年轮。堂屋里的火塘是家的心脏,生铁吊锅被烟熏得发亮,像一面古老的铜镜,映照着柴米油盐的日常。当曹伯把松枝投进火塘,噼啪的声响里,我闻到了红薯的甜香——那是他给孙子烤的早点。

火塘边的矮凳上,还放着半碗没吃完的腌菜,竹筷斜搭在碗沿,等着主人回来续上。最温暖的还是堂屋角落那个火桶,桐油浸润的木板泛着蜜色,边缘处有孩子们用指甲划出的歪歪扭扭的“正”字。春寒料峭的日子,烘笼的炭火在桶底跳动,老松木正渗出松脂的香气。火塘与火桶这对老搭档,一个炖着腊肉的咸香,一个烘着棉鞋的干爽。它们用最朴实的语言,在堂屋梁柱间书写家的史诗——那些被吊锅蒸腾的晨昏,被烘笼焐暖的寒夜,最终都化作屋脊上永不褪色的瓦当,守护着代代相传的烟火人间。

三

走出村里敞口堂屋古建筑群,我们沿着一条青石板铺就的古村道一路向东,走进了铁甲的另一处景致——筀竹坳古驿道。这条见证了茶马古道繁荣兴衰的古驿道,始建于明初,据传是为方便明军在龙阳、益阳两地驻军而修建,后沦为了这里古商贸往来的重要通道。它蜿蜒曲折地穿过浓密的山林,连接着远方的繁华与铁甲村的宁静。古驿道上,那些昔日被马的铁蹄磨出凹痕同时夹杂着深深车辙印迹的石头,在阳光下泛着幽幽的忽明忽暗的青光,路边石缝里顽强钻出星星点点的墨绿色的野草和淡紫色的婆婆纳。

随行的村老支书黄子政是地地道道的“铁甲通”。他告诉我们,传说中此处承载着雪峰山的龙脉灵气,曾经有一股清冽的山泉自云峰山谷奔涌而出,溪水如银练般蜿蜒,向西经鼎城汇入沅水,又向东南折入桃江,最终注入资水。这泓水被村民称为“仙泉”,相传是山神以铁甲山岩为铠甲、烈马回头冲为坐骑时遗落的玉露,饮之可祛病延年。古驿道侧的黑色岩石层叠如甲胄,与溪水相映成趣,仿佛天地间一道流动的符咒。每逢晨雾弥漫,山泉蒸腾如烟,与竹海翻涌的绿浪交织,恍若龙脉吐纳的仙气。茶马古道的青石路面上,至今仍留有马蹄与背夫杵杖的凹痕,见证着溪水滋养下千年不绝的人间烟火。

古道中段建有一座古凉亭,主要用于供过往行人歇脚饮水。如今凉亭已倾圮半边,青砖墙缝里钻出几丛野菊,随风摇曳如旧时茶客的叹息。茶亭里,“一劳永逸”“继往开来”“永垂不朽”“筀竹凉亭”四块立碑默默诉说着先人的劳苦与奉献,也记录了铁甲先民乐善好施、募捐修道建亭的义举。据传,亭内曾有位哑巴老人白天为路人免费施茶,晚间为行人递送火把照明。有一年大旱,他竟从枯井舀出清泉,次日即化作一尊石像——如今亭角那尊残缺石像,指尖还沾着苔痕,仿佛仍在为过往路人斟一杯未凉的糖积桠茶。这里曾是商贾云集、驼铃声声的地方,也是铁甲村与外界交流的重要通道。如今,虽然古驿道已然失去了往日的繁华,仍依旧静静地躺在那里,见证着铁甲村的历史变迁。站在筀竹坳口俯瞰,驿道如一条褪色的绸带,系着铁甲古村的农耕文明与江湖传说。那些被青石、茶亭、古木与石碑封存的故事,正随着每年秋后的篝火,在铁甲村的老人口中重新鲜活。

四

离开筀竹坳古驿道,我们一路西行,登上了云峰山。云峰山地处雪峰山余脉的最高端,矗立于汉寿、鼎城、桃江三县交界处,昂首可见三县风物:西见鼎城梯田如鳞,南见桃江烟波似练,北瞰汉寿丘陵如浪,脚下溪流分三脉奔涌,恰应了“一水流三县”的古老谶语。

山上有株奇特的青冈栎姻缘树,是一株树龄逾千年的银杏古树,其基部周长6.8米,树高36米,冠幅投影面积达400平方米,枝叶繁茂如云盖。树干距地面1.2米处自然分生雌雄双干:雄干直径0.85米,枝干挺拔向上;雌干直径0.92米,分枝如伞状舒展,两干相依相融,纠缠共生,树干间天然形成“心”形空洞。树冠覆盖面积广阔,为山间增添了一抹浓荫,成为当地婚恋文化的象征。青年男女常挂红绸祈愿,绸带上墨迹已褪,唯剩“白头”二字历久弥新。老支书黄子政说,关于这株古树,民间流传着唐代修道者种下的传说,包含三个核心版本:一说为修道者为祈求婚姻而植,二说为金牛星隐遁时遗落的仙种,三说与汉寿工农自卫军的战斗誓言相关。其传说融合了自然崇拜与历史记忆,成为云峰山人文景观的重要组成部分。

山上还有一处“沧浪屈子”景点。山腰巨石刻《渔夫》片断,相传屈原流放时曾途经于此。石旁野兰丛生,芳菲四溢,每逢端午,村民以艾草系石,告慰忠魂。

立于云峰山巅,脚下铁甲村宛如一幅水墨长卷铺展于山坳之间。黛瓦土墙的屋舍错落有致,被层层梯田与竹林环抱,偶见炊烟袅袅升级,与云雾交织。山风掠过,竹海碧浪翻涌,远处茶马古道的石板路若隐若现,仿佛依稀听见马帮铜铃的余响。敞口堂屋群如棋盘般错落,158栋单层瓦木建筑在竹林掩映中泛着青灰色,堂屋中央的敞口结构似张开的臂膀,将千年楚地遗风与东汉练兵传说凝固成天地坦荡的意象。村民沿袭古法耕作,田间油菜花开,山坡茶树青翠,偶有老农荷锄归家,黄狗嬉戏巷尾,静谧中透着古村生生不息的烟火气。仿佛间,隐约感受到家家户户擂茶香漫过巷陌,主妇以陶钵擂磨芝麻、花生,佐以炒米待客,一碗下肚,山野清香沁入肺腑……

山腰天宝庵的飞檐翘角刺破林海青纱,与金牛山顶的观音殿遥相呼应,三面环抱万亩楠竹,风过处竹浪翻涌如碧海托莲。庵前千年古枫虬枝盘结,树荫下苔痕斑驳的石阶蜿蜒向上,与茶马古道残存的青石板连成时光的锁链。檐角铜铃轻摇,惊起竹梢的云岚,恍若当年贵妃藏经时遗落的纱幔。这座始建于唐天宝年间的古庵,相传是专为杨贵妃隐居而建,现仍香火缭绕,禅钟不断。唐代八仙之一的吕洞宾曾在此留下“婆娑睡眼望山凹,非雾非烟景四郊。一片胶绡不收拾,被风卷衣挂林梢”的千古诗篇。清代诗人李少白也在此写下了“十里出崎一里平,一峰才送一峰迎。青山作茧将人裹,不信前途有路程”的绝美佳句。

说到铁甲村名称的由来,老支书黄子政指着山下铁甲村东北方向几座奇形怪状的山峦,一一为我们作出了介绍。相传,古时村东北方那座山顶裸露的黑色岩石层叠如鳞,形似武将披挂的铠甲,而另外一字排开的轿顶山、纱帽山、人形山三山交汇处的山冲地势险竣,状如烈马扬蹄回首,故得名“烈马回头”。先民将“铠甲”与“烈马”意象结合,赋予村落“铁甲”之名,既彰显地理奇观,又暗含勇武精神。轿顶山、纱帽山、人形山分别以形似官轿、乌纱帽和人体轮廓得名,其中纱帽山象征仕途通达,人形山的黑色岩石群被传为天神遗落的甲胄,进一步强化了“铁甲”的意象。这些传说与地貌共同构成了铁甲的文化符号,成为其作为“中国传统村落”的重要标识。

五

站在高高的云峰山巅,眺望山下郁郁葱葱的铁甲村全景,我们不仅为其原生态的自然之美所惊叹,还为其神秘的悠悠古韵所震撼,更为其深厚的历史文化底蕴所折服,并对其未来发展的美好前景情不自禁地幻生出无限的憧憬与期盼。

从云峰山下山返回途中,针对铁甲村如何开启“古村新韵”发展模式的话题,村支书聂晓英成竹在胸,侃侃而谈。她说,传统村落是赓续历史文脉、保留文化基因的重要社会空间,也是我们记住乡愁、守望精神家园的重要传承基地。铁甲村能够评为“中国传统村落”,作为新一代的铁甲人,我们有责任守护好这块沉甸甸的金字牌匾。

怎么守护呢?当务之急是要做好两篇文章——

首先,要做好古村文化遗产的保护传承文章。铁甲村作为敞口堂屋群的核心分布区,保护传承必须遵循“整体性保护、活态化传承、可持续利用”的原则,以“抢救性修复+可持续开发”为核心,对现存158栋敞口堂屋在已编号建档基础上,重点修复木质结构防蛀、瓦面防水等隐患,让敞口堂屋成为乡村振兴的文化支撑。为此,要建立“政府+村民+社会资本”三级保护机制,通过财政补贴、产权置换等方式解决维护资金的问题;要将敞口堂屋与鹿溪竹海、茶马古道、千年古枫等景点联动开发,打造沉浸式民俗体验区;要对“天地国亲师位”神龛等文化符号进行数字化记录,结合非遗传承人培养计划,定期举行祭祀礼仪展演活动,通过文旅融合实现可持续保护。

其次,要做好古村经济社会的创新发展文章。主要通过“三链融合”激发发展活力:在打造产业升级链上,依托油茶、花生、楠竹等传统产业,引入达瑞丰公司等农产品加工企业,提高农产品的科技含量和附加值;同时利用丰富山地资源开发枳壳中药材产业,通过院士工作站嫁接改良品种,发展优质枳壳生产基地。在打造文旅融合链上,以三国驻军传说、敞口堂屋、茶马古道遗迹为核心,复原筀竹凉亭、烈马回头山冲等景观,设计“古军旅文化探秘”主题游线,串联油茶采摘、竹编体验等农事活动,形成“春赏花、夏采果、秋观稻、冬品鲜”四季业态。在打造民宿经济链上,依托传统节庆举办“铁甲民俗文化节”,引入常德丝弦、龙阳汉剧等非遗展演,并联合鹿溪竹海、洞庭花海、花岩溪、桃花源、常德野生动物园、西洞庭湖湿地保护区等周边景区推出联票,吸引游客留宿留餐留娱乐消费。同时,成立村民合作社运营非遗工坊,开发铁甲岩铠甲纹饰文创、油茶主题民宿,培训村民开展三国主题实景演出、茶马古道夜游等沉浸式旅游项目,最终实现“保护中开发、开发中富民”的可持续发展目标。

我们边走边聊,突然,聂晓英微笑着将自己的嗓音提高了八度:“只要实现了上述目标,俺铁甲古村就可望脱胎换骨,离乡村振兴富民强村的愿望也就不远了哩!”

的确,她思路清晰,目标明确,虽然语气很平和,但态度却很坚决。从她刚毅而自信的眼神里,我们感受到了新一代铁甲人骨子里依然保留着先辈“不畏难、吃得苦、霸得蛮”的基因传承,也似乎看到了铁甲古村必将迎来“凤凰涅槃”的璀璨前景和美好未来。

敞口堂屋

敞口堂屋2

敞口堂屋3

古枫

古枫2

古枫3

筀竹古驿道文物保护标志碑

铁甲村中国传统村落标志牌

姻缘树

作者简介:刘启明,湖南省作家协会会员,中国管理科学研究院特约研究员。先后在国内各级报刊发表作品80多万字,已出版文集《绿叶对根的情意》。小说《赴约》曾获湖南省首届“白鹤泉”杯诗文大赛一等奖。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业