他是一位旗手般的优秀诗人,同时也是一位对推动和繁荣当代新诗发展有卓越贡献的人。以其为统领的“新归来者诗群”,在新世纪以一股势不可挡的回归大潮,给诗坛注入了一支成熟浩大的生力军。

他还是一位诗歌预言家,能前瞻未来20年诗歌发展的走向。他提出和倡导的“新新诗”概念,以及大型组诗《西域》的试验写作,给诗歌文本提供了一种全新的体验及可能。实际上,他的创作和作用,已使他担当和肩负了未来诗歌潮流的制造和引导者的重任。

——古筝

【访谈家】洪烛访谈录

眉批大师

——张后访谈诗人洪烛

你喊着诗的另一个名字:“子虚乌有”。

张后:最近我特别喜欢安静的坐在地板上翻拾旧书,经常有意外的收获,很多原来只能在纸片上见到的人,在北京我都见到了,比如你,我早几年就读过你的眉批天空的散文集,我没有想到会有一天见到你,这是不敢去想的,但我现在在北京常常能见到你,你为人为友的古道热肠总给我一种感动的情怀,我相继在1989年的12月21日这期的《诗歌报》(总第127期)读到你的诗歌,《祈祷》(外一首)《作为一只鸟与世界的同在》,还有《诗神》杂志1993年2月号的第52页上登有你的《失乐园》、《苹果园》二首诗,我最喜欢最后一首《苹果园》,因为我现在就住在苹果园,“离城市最近的地方,也是离秋天最远的地方//一场雪在千里之外落下,挂满枝桠”,巧了的是,在你的《祈祷》中你也写到雪“在冬天,积雪覆盖了道路”,其实更巧的是,在我的窗外,北京的天空刚刚下过一场雪,雪不大,却是今冬的北京第一场雪,有可能是最后一场雪,雪令人寂寞呀?“苹果园地址不详。姓夏的女孩下落不明”你在雪中找过谁?她是否真实的存在?以这个有点私人化的问题做开场白,可以谈也可以不谈?

洪烛:《失乐园》、《苹果园》二首诗,苹果园地址不详指伊甸园,姓夏的女孩下落不明指夏娃,这是代替亚当写的爱情诗。夏娃是否真实的存在?她真实的存在于虚无中。跟着魔了似的,我曾经在梦中写诗。确切地说,是梦见了一首诗,觉得它就是完美。醒来后使劲追忆,只记得片断的字句。看来它并未跟我一起醒来,仍然沉睡在黑暗里。我知道自己在现实中只能写一些充满缺憾的诗。你喊着诗的另一个名字:“子虚乌有”。而我却把它当真了。把诗当真并没有什么错,可怕的是我还把生活当成假的。我翻阅过去的诗稿,如同抚摸着用来结绳纪事的一个个疙瘩——再长再直的人生,也需要不时地绕一段小小的弯路,才能留下深刻的印象。在给记忆打结的过程中,我偏离了现实,却离美更近了。我不承认这是一种暂时的迷失。生活是散文,我考虑的是如何从中提炼出诗来。恨不得把整座太平洋,晒成一把盐——九个太阳够不够?不够的话,再加上一个;我随时准备扮演第十个太阳。后羿,你有本事就把我给射下来呀!

缪斯不仅是诗神,更是我的命运女神……

张后:我喜欢听诗人讲故事,诗人的故事都很动人,讲讲你少年才子的故事,是如何被保送大学的?这对当今的少年人很有激励的作用?榜样的力量是无穷的,当今哪还有榜样啊,我想以你来激励读到我访谈的那些少年人?你那时写了多少作品?你的第一部诗集叫《《蓝色的初恋》,我注意到许多诗人的第一部诗集都似乎和蓝色有关?比如林雪的第一本诗集叫《谈蓝色的星》、苏浅的第一本诗集叫《更深的蓝》、桑朵的第一本诗集叫《水和蓝色》……这是否和少男少女时期的忧郁情怀有关联?

洪烛:八十年代初我在南京梅园中学读书。疯狂地爱上诗歌,甚至上课时都偷偷在笔记本上写诗。还曾以原名“王军”在《语文报》、《星星》、《鸭绿江》、《诗刊》、《儿童文学》、《少年文艺》等一系列报刊发表大量诗歌散文,十几次获得《文学报》等全国性征文奖。在全国中学校园赢得一定的知名度。1984年《春笋报》刊登王建一先生所写《这迷人而又痛苦的路啊!——记南京梅园中学小诗人王军》:“他似乎是一个成功者了,他的面前似乎是一片光明了。错了,他还嫩得很,一切都还是未知数……他将咬紧牙关走下去,他准备付出巨大的代价,他说:我也许因此而上不成大学,但文学创作的路我是要走下去的。你能走到底吗?你在已发表的一篇作品中写道:假若有一天,刀忍不住所受的痛苦,它摆脱了磨刀石,结果将怎么样呢?哦,世上将多一片锈铁!”可以说是这篇报告文学使我奠定了当个大诗人的幼稚理想。要知道,那是个几乎人人都怀有所谓“理想”的年代。1985年,我面临高中毕业。2月18日《语文报》,刊登了我毕业之前写在同学纪念册上的五首诗《献给同学的心花》,以及创作谈《感情:诗的生命》。这在那一年的全国中学校园里,唤起很多毕业生的共鸣。他们纷纷来信关心我:毕业后会去哪里?还写诗吗?由于对文学全力以赴,也造成严重偏科,除了语文,数理化乃至外语等经常亮红灯,每次考试总属于年级倒数第几名。不但上大学无望,就算想拿到最基本的高中毕业证书都很困难。数理化成绩一塌糊涂,连高考预考都未通过,我只好准备做个“待业青年”了。但自己仍想像高尔基那样到社会(“我的大学”)上继续实现文学之梦, 闯荡一番,说不定也能写出个三部曲啥的。有个中学同学的哥哥是开照相馆的,我甚至准备毕业后去那儿当临时工……当时梅园中学只是普通中学,没有保送名额,幸好觉得我给母校争得些荣誉,想出了一招:把我发表的作品及获奖证书复印许多份(感谢那个时代发明了复印机!)向全国二十多所大学寄发了推荐函。很快,武汉大学特意派来一位负责招生的老师,领我去武汉面试。华东师范大学也约我去上海面试(他们还答应给我的中学另外五个入学名额)。最终,我选择了武汉大学,作为免试保送生,没参加高考就跨进了大学门槛。哦,对于我而言,缪斯不仅是诗神,更是我的命运女神,她带给我好运气!

第一部诗集叫《《蓝色的初恋》,我最早的诗写在日记本里。跟日记一样,不是为读者而写的,也没想到会有读者。是写给自己的,把自己当成读者来写的。为了留下点记忆。为了不至于被忘记。为了未来的某一天能有点回味的材料——或者说为了很久以后的反刍。写诗之后我不再写日记了,也许觉得不需要了:还有比诗更含蓄、更隐私也更保密的日记吗?我能清晰地追忆起写每一首诗那天发生的事情与心情。我能站在很久以后看见写每一首诗时的自己,那成长中的或衰老中的一个个自己。

即使作为商品的以小说为代表的那部分文学死了,一直作为非卖品的诗却是不死的。

张后:你现在能写多少本书了?我看很多书店里都有你的书,曾有人说,你是写北京的专业户,每十本写北京的书中,有你三本,这话不算蝎乎吧?看来你的版税一定不少?一般你一本书吃百分之几的版税?顺便谈谈当今的出版行业是怎样的一种情况? 谈谈当今的诗歌是怎样的一种情况?

洪烛:1989年7月,分配到中国文联出版社工作,在全国范围数百家报刊发表作品,进行“地毯式炸”,获《诗刊》、《萌芽》、《中国青年》、《星星》等奖,1992年在北京卧佛寺参加《诗刊》社第十届青春诗会。1993年——1999年,诗歌的低谷期,居京大不易,厌倦了租房及睡办公室,仅仅为了有能力买一套商品房(多么世俗而无力抗拒的一个念头),就狠心地改变了个人的创作史,以淡出诗坛为代价,转攻大众文化,狂写为稻粱谋的青春散文,覆盖数百家发行量巨大的青年、生活类报刊,成为掀起九十年代散文热的现象之一,被《女友》杂志评为“全国十佳青年作家”。其间出版诗集《南方音乐》、散文诗集《你是一张旧照片》、长篇小说《两栖人》、散文集《我的灵魂穿着草鞋》、《浪漫的骑士》、《眉批天空》、《梦游者的地图》、《游牧北京》、《抚摸古典的中国》、《冰上舞蹈的黄玫瑰》。2000年——2002年,如愿以偿地住进商品房,开始为回归诗歌做准备,撰写数十万字解读大师与经典的评论,后结集为《眉批大师》、《与智者同行》、《晚上8点的阅读》出版。出版《中国人的吃》、《明星脸谱》、《北京的前世今生》、《北京的梦影星尘》等畅销书。2004年——2007年,出版《北京的金粉遗事》、《舌尖的狂欢节》、《颐和园:宫廷画里的山水》等畅销书十几种,其中《中国美味礼赞》、《千年一梦紫禁城》、《北京AtoZ》等在日本、新加坡、中国台湾出有日文版、英文版、繁体字版。2009年初,中国青年出版社的归来者诗丛推出我由400首短诗组成的诗集《我的西域》。近期,应花城出版社之约,撰写历史文化大散文《北京往事》,这是我继《北京的梦影星尘》《北京的前世今生》《北京的金粉遗事》之后又一部表现“北京心灵史”的文化专著。今年底或明年初,花城出版社将推出这本列入“名城往事”系列的图文书。

洪烛(左四)与诗友在南京鸡鸣寺茶楼(2008年2月)

当今的出版行业是怎样的一种情况?谈谈当今的诗歌出版行业?愤怒的书商高呼文学死了。意味着商品化的文学死了,或文学商品化的失败?我想,即使作为商品的以小说为代表的那部分文学死了,一直作为非卖品的诗却是不死的。即使把文学当作饭碗的作家全都饿死了,自带干粮投奔文学的诗人却是饿不死的——他们早就适应了野外生存。非卖品从来就不怕市场经济。它没占过市场经济的便宜,也就不畏惧它所带来的危机。全社会都搞市场经济了,诗依然是非卖品,很难作为商品流通,它创造的税收恐怕是最低的。但在精神层面上,诗却是创收大户,近乎贪得无厌地索取着读者的眼泪、心悸与微笑。当你情不自禁地被一首诗感动,等于替它上税了。在真正的好诗面前,又有几个人能“偷税漏税”?除非他铁石心肠……

谈谈当今的诗歌是怎样的一种情况?每个时代都对诗人的身分有不同的理解。所以,不同的时代甚至会出现截然相反的诗人。新诗90年,徐志摩恐怕是惟一进入大众文化的诗人。哪怕是以他的绯闻。他与林徽因的关系,与陆小曼的关系,乃至最后的空难,使他作为诗人的形象增添了浪漫色彩。正如俄国的普希金,娶莫斯科第一美女冈察洛娃为妻,并决斗而死,事件能够产生跟作品一样深远的影响。志摩与小曼的故事改编成电影《人间四月天》,更说明他身上有着大众文化所需要的元素。即使对于一些不写诗的80后,可能不知道胡适、郭沫若,不知道艾青,不知道北岛、舒婷,大都听说过徐志摩。当代诗人对徐志摩评价不高,其实他还是对新诗的传播起到特殊的作用。如果徐志摩不曾诞生,将有相当一部分民众说不出一位二十世纪的诗人。你信不信?尤其新时期以来,现代诗似乎已与大众绝缘,变成小圈子里的生态。这即使不算坏事,也不能说是好事。是诗歌先远离大众,还是诗人先远离大众?造成两者被大众遗忘的共同命运。一个时代的诗人失去影响力,诗歌也就失去号召力。倒不是说诗人非要成为巨人,诗歌界还应多出几位社会名人,以证明诗人的话语权乃至生存权并未完全丧失。别说新诗只有90岁,即使从《诗经》的年代开始算起,中国诗歌的历史也是有限的,它还没有摆脱青春期。我之所以这么说,因为诗的未来远远大于它的过去,还有更多的可能性尚未发掘出来。这等于肯定了一种假设:诗是永生的。你、我、他,哪怕写出再伟大的诗篇,也不过是其瞬间的恋人。它很快就会把目光投向更年轻的一代,一代又一代……或许这正是诗永褒青春的秘密。

如果说实用是美,那么诗既不实用,又不美。如果说美来自于不实用,倒有点像诗的专利,它不是不实用,而是太不实用了——当然这只对无关的观众而言。对于写诗的人,它比药与酒乃至魏晋风度之类乱七八糟的东西都要管用,当你或者失意或者疼痛或者空虚的时候。一试就灵!岂止如此,它还使你油然产生某种难以言喻的幸福感、充实感、成就感……所以诗真正的读者还是诗人本身(彼此阅读)。虽然大都是写诗的人在读诗,但随着写诗的人越来越多(肯定比写小说的人多多了),读诗的人也越来越多,诗反而有可能比小说之类文体获得更多的读者群。诗毕竟还多多少少能够抚慰心灵(这就是它最大的用处)。在这个精神普遍存在种种障碍的时代,与诗相比,虚构的小说容易虚伪,或只是隔靴挠痒,反而显得不那么实用了。据我所知,连写小说的人都没心思读小说了(等于不相信小说),它的读者群激剧缩小。而诗的读者队伍则随着作者队伍的扩大而扩大。问问那些写诗的人,谁敢说自己不相信诗?不相信诗还写诗干嘛?既然它如此不实用还能存在,一定有某种非其它事物所能代替的“无用之用”。世间没有真正的无用之物,无用,也会有用。

诗的生存之道:以制造更多作者的方式来制造更多的读者。诗人多了,不仅创作活跃,阅读也变得繁荣。读诗的乐趣不亚于写诗。读诗甚至能激活写诗的冲动。许多人都通过读诗而开始写诗的。许多诗人中断创作了,仍然戒不掉想读几首好诗的瘾。诗是一种隐(隐于朝隐于市隐于野都可以),也是一种瘾。写诗过瘾,读诗也过瘾。

我太了解这一代人:属于愈战愈勇型,会活到老写到老的。

张后:有人说我的访谈都是谈些诗以外的漫不经心的话题,其实我要的就是这个结果,我的访谈绝不是给写诗人读的,我希望更多的诗歌以外的人群透过我的访谈更多的了解诗歌圈中的人和事?2009-8-8我们在金宝汇上上国际艺术馆过道里谈得很激情扬溢,对了,还有安琪,三个六十年代人谈了许多六十年代人和事,这种谈话的方式似乎只有六十年代人才能做出来的事情,你能否对六十年代人这个“不可复制性”的群体再谈些你的认知?

洪烛:60后诗人不是靠理论、而是靠作品说话的。也不是靠年龄,而是靠诗龄。在长征路上(八十年代诗歌运动),他们就是经过枪林弹雨洗礼的老战士了,至今尚未退役,并且体现出越来越强大的后劲。这些既有雄心、又有耐力的长跑运动员,把马拉松的接力棒抢到手了,怎么也不舍得交出去……我太了解这一代人:属于愈战愈勇型,会活到老写到老的。譬如我吧,也许不会号称“先锋到死”,但一定会“战斗到死”——要知道,并不只有先锋才算战斗。先锋固然能赢得战术上的胜利,但不见得是惟一的战略或最好的战略。先锋跟“60后”一样,应该到被追认时才真正有效。60后的优势应该表现在:既不以先锋、更不以传统为门槛,它没有门槛,如果有也只有一条——好诗!只要真的好,任何风格都可以。如果它也有什么风格的话,那就是包容性——建立在独立性、独创性的基础上。包容先锋,也包容传统,更要包容熔先锋与传统为一炉的集大成者。60后本身就诞生在传统与先锋的中间地带,有容乃大。这是它区别于其他局域性的艺术流派的地方。60后是一代人的诗歌共同体而非诗歌流派。真正的大合唱就应该这样:每个人都发出不同的声音,而不是千人一面、千篇一律。有合唱队,却不需要队长,更不需要打拍子的人。每个人都只服从于内心的指挥。“林子大了,什么鸟都有”,反过来说更有力量——什么鸟都有,林子才显得大。“60后”这个称谓不是大笼子,60后诗人也不是圈养动物,他们恰恰是杀出一条血路,从不同的笼子里冲出来的——我从这一代人的孤独与野性里看到更多的希望。

“北京,我是来征服你的。”

张后:最近我看到李犁的一篇文章《洪烛:物质时代的活着的诗歌烈士》,他这样评价你:“洪烛是这样一种诗人,没有宣言不用扬鞭,晨起开始劳作,日落依然不息。而且二十多年如一日。所以,洪烛不是那种以突然耸起的大厦来震惊诗坛的诗人,但他用成片成片的风格各异的村落悄悄地把诗坛覆盖。”你认为他对你的评价过当吗?我记得伊沙称他自己是为全集而写作的人,你呢?你是怎样认知自己的?

洪烛: 二十年前,也就是1989年,从武汉大学毕业的我坐着硬板凳(火车硬座)来北京创业,在老火车站重温前辈沈从文初来时发的誓:“北京,我是来征服你的。”最近接受人民网采访,说起这个细节,主持人赵凝问我是否也发过什么誓,我说当时这么想的:“北京欢迎我,我来,不欢迎我,我也来。只要我来了,就赶不走了。”转眼二十年过去了,我不在乎自己在这座城市里是否真有了一席之地,更希望精神上仍然坐着初出茅庐时的硬板凳、冷板凳,而不去抢那些安逸的沙发。那个二十二岁的文学“北漂”,如今已过了不惑之年,但愿他仍然对诗歌与人生保持着痴迷、困惑与好奇。2009年初,中国青年出版社的归来者诗丛推出我由400首短诗组成的诗集《我的西域》。其中一首《向成吉思汗致敬》,证明了我的梦想还没有老:“为了向成吉思汗致敬/我不说自己从北京来到新疆/我是从元大都来到西域/在荒废的丝绸之路上/开始一个人的西征。什么时候/才能赶上/那消失了的大部队?/正如诗人喜欢把西安叫做长安/我把北京叫做元大都,使自己/更像征服者/西域,同样是新疆的乳名/成吉思汗就这么称呼它的……”诗歌乃至文学,是繁荣还是萧条,将涨潮还是退潮?我没想那么多,它对我的影响不会很大。就像前面那二十多年一样,我仍将做文学的“钉子户”。谁想拆迁就拆迁吧,反正我就住这儿了,赶也赶不走。别说至少还有冷板凳、硬板凳可坐,即使是站票,我也要啊。二十年前,投奔文学理想,我已做好了自带小板凳的准备。文学永远不会撵她的追求者的,我干嘛撵自己呢?只要文学不死,我就不会成为丧家之犬。2009年,我对文学感情更深了,态度更虔诚了。文学活着,我愿意为她看大门。即使真像某些人预言的那样——文学死了。她也会有守陵人的。不是还有我嘛,我会站好我的这一班岗。我知道能这样想的,可不仅仅是我一个人。文学的铁杆粉丝多着呢。即使文学真的死了,她的灵前也会点一盏长明灯,只要灯火不熄,就等于文学仍然活着。

她可以使一个死去的诗人活过来,你信不信?

张后:西域一直在我的梦境里,那实在是遥不可及的梦魂,也许在我的梦境里,真正的西域是根本不存在的,但我发现你的西域很真实,“栅栏由干枯的树枝编织,圈住了彼此还未熟悉的牛羊。从山坡上走来的,每一个都是陌生人。纯粹靠图案类似的服饰相互辨认……”从你的写作中看得出来你对西域有很深的感情,你到过西域几次?让我们一同分享你的感受吧?

洪烛:2005年10月,我第一次到新疆,当时中坤集团邀请“中国诗歌万里行”、“诗刊社青春诗会”、“帕米尔诗歌之旅”三支团队,供赴新疆采风,近百位中外诗人结伴同行,以浩浩荡荡的车队,从乌鲁木齐出发,走过库尔勒、轮台、库车、阿克苏、阿图什、喀什、塔什库尔干……我参加的是“中国诗歌万里行”,有祁人、娜夜、赵丽华、北塔、李自国、雁西、周占林,张况等十几位成员。我不知道别人怎样,自己确实感受到强烈的震撼。毕竟是第一次来(就像展开和新疆的初恋)。但这第一次,就使我意识到:以后每次来都会这样,都会像触电了一样。到目前为止,我只去过一次新疆。这惟一的一次旅行,还不到十天,仅限于乌鲁木齐和南疆的库尔勒至喀什一线。我却写出了由大约400首短诗构成的《西域》。新疆是我文学上的一次“艳遇”。就像转瞬即逝的洛神会改变曹植,如果不曾遇见新疆,我可能只是个很平庸的诗人。在新疆,短短的十天,可从第一分钟开始,我如同浮士德面对海伦:“美啊,请停留片刻!”对于歌德来说,海伦不仅是世界第一美女,更象征着不可一世的古希腊文明,是古典主义的化身。新疆之于我也是如此,凝视着她的美貌,我脑海里常常浮现出另一个人,下意识地念叨她的另一个名字:西域(这被无数古代诗人呼唤过的)。她已成为西域在现实中的替身。希腊有海伦,新疆有香妃。我庆幸自己找到了抒情的对象——她可以使一个死去的诗人活过来,你信不信?回到北京,我狂热地写下第一首诗《降落在月亮上》,一发而不可收,仿佛喷泉的开关被打开了,一年时间里,写出了长达8000行的大型组诗《西域》。北京是我的现实,新疆是我的梦。一个光有现实而没有梦的诗人,是行尸走肉,无法长期保持创作的激情。我是幸运的,找到了自己的梦,而且是最想做的一个梦。我以四十岁的年龄,进入西域,进入这个已做了两千年的美梦——她奇迹般地保持着青春。对于我的诗歌,梦境才是最好的故乡。我为一些我没有去过的地方写了诗,譬如罗布泊、楼兰、吐鲁番、巴音布鲁克、和田、英吉沙、疏勒,譬如北疆的吉木萨尔、伊犁、和布克赛尔、阿勒泰、额敏……似乎比去过那些地方的人写得还要好。只能说明我的想像力比他们更发达而已。想像力弥补了我生活阅历的匮乏。惟一弄不懂的是:我想像出的这些场景纯粹子虚乌有,还是确实存在?我甚至预感到:若干年后,真正去这一系列地点的时候,我会想到什么?我会觉得这些地方我曾经来过,而且它在我来过之后没有任何变化。我对未曾抵达的远方的想像与其现实会是如此接近,也就是说我的想像似乎从来不曾欺骗我。难怪我这么喜欢生活在想像中或者在想像中生活呢。其实整部《西域》,都不能排除想像的功劳。它之所以不以新疆而以西域来命名,很明显是为了增加几分虚幻色彩,为了激发自身的想像或者给想像留下足够大的空间。如果没有这份足以炫耀的想像力,我去新疆,即使走遍天山南北,恐怕也只能留下几篇蹩脚的游记。可我毕竟为它写出在时空上更显深远的一大组诗《西域》,仿佛同时经历了它的前世与今生,想像是其中很重要的添加剂。对于诗人而言,除了直接经验,间接经验同样可以激发想像;想像一旦被有限的经验激发,甚至可能制造新的经验。体验生活,莫如体验自己的想像。

2012年,左起,张后、洪烛、周瑟瑟、王士强

……诗是一种童子功。

张后:你写作题材广泛,漫无边际,我常常纳闷,你哪来的那么多的激情和精力,我就是天天追赶着在你博客阅读都赶不上你书写的步伐,你更新的太快了,你每天的写作时间是如何分配的?有什么秘诀保持创作的旺盛?

洪烛:对流浪的青年时代的写照:我没有属于自己的房子,就像一架飞机(甚至可以说是一架战斗机),却没有飞机场,因而只能日以继夜地在空中盘旋、滑翔,连梦都不敢做,生怕打个盹就坠落了。可即使这样,我也没有停止战斗啊,我不断地写诗,不断地扔出精神炸弹——对想象中的文学界进行着“地毯式轰炸”。某些时候,还不得不跟狭路相逢的别的飞机展开格斗——它们意识不到,我正是因为找不到自己的飞机场才格外地勇敢。我已经准备好把天空当成坟墓了。幸运的是,我没有失败,我拥有了天空,拥有了最为开阔的飞机场,我可以在战斗中休息,在休息中战斗……诗是一种童子功。诗人就该是赤子。我从少年时期痴迷上写作,一鼓作气地坚持到现在,童子功还没破呢。梦也还没有破呢。没有梦又如何写诗?如果说我的诗与众不同,因为我做着的是原始的梦。我是一个保守的人,当周围的写作者纷纷追求另类,似乎只剩下我在原地踏步,我忽然发现,自己反而成了另类中的另类,或真正的另类。

光靠吐口水很难完成长诗的,吐完了口水、胃液,终究要吐血的。

张后:这两年你一直写长诗,先后完成了《西域》、《李白》、《黄河》、《地震心灵史》,你对长诗的书写方式很情有独衷?其实长诗很考验人的?才气、激情、情怀、气韵……等等?你对写长诗有什么与众不同的心得?

洪烛:诗人没有长诗,是否会像小说家只写中短篇、却没有长篇小说那样遗憾?鲁迅、博尔赫斯,都属于没有长篇小说的优秀小说家。没有长篇小说的小说家很难获诺贝尔文学奖的。没有长诗的诗人,照样能成为大诗人。因为诗歌原本就不以长短来见短长的。但一位诗人如果能写出长诗,无疑是好事情,证明他不仅有爆发力还有耐力,不仅会百米冲刺,还能跑马拉松,是称职的长跑运动员。长跑,属于比较专业的训练了,业余选手很难胜出。同样,短诗属于轻武器,百步穿杨固然是本事,但射程更远的是重武器,譬如火炮。优秀的长诗,应该有精确制导炸弹那样的航程和命中率,甚至可以有像核武器那样的威慑力。一个时代的诗人都把目光投向长诗,就像准备进行军备竞赛,谁不希望自己的武库中能有一枚原子弹?诗人,不应该只满足于小米加步枪的。尤其在口水诗泛滥成灾的日子里,诗被看成了最无难度的写作,诗人被当作唾沫制造者或段子发明者,提倡长诗有其积极意义。长诗之长,本身就构成客观上的难度,以划分专业选手和业余票友。这还只是形式上的,更大的难度一定来自内容,“写什么”将和“怎么写”同样重要。平地起高楼,可比挖一孔窑洞难多了,需要足够的建筑材料和结构能力。长诗,在考验着它的作者的知识储备、情感储备、智力储备,运用技巧的能力,以及耐心、耐力。它是一座随时都可能倒塌的巴比塔。哥们,你能把它托住吗?口水淹不死人,也托不起船——尤其是吨位很大、吃水线很深的船。它太浅了。你要是有深水炸弹的话,不妨投进长诗里。光靠吐口水很难完成长诗的,吐完了口水、胃液,终究要吐血的。好的长诗都应该吐血完成,这是它比那些口水诗高贵的地方。我要在自己的血海里游泳。当然,我首先要找到一个伤口。它不应该是“无痛写作”或无病呻吟。无病,也很难通宵达旦地呻吟。所有人关注的都是长诗之长(篇幅上的),常常忽略了另一个要素:重。它应该是重磅炸弹,是万吨货轮。它无法承受的是轻而不是重。构思一部长诗,你必须找到压舱之物:无论题材上的,思想上的,或情感上的。光玩形式、玩技巧可不行。你不得不考虑到内容的问题。短诗是轻量级的竞赛,花拳绣腿也容易蒙混过关;长诗是重量级的,是硬功夫,硬碰硬的。它越来越严峻地考验着一个人各方面的积累:你是否有实力发动一场立体化的战争?写短诗是骑马,写长诗是驾驭马车。我首先追求的不是速度,而是平衡。一旦真正地达到了平衡,血流的速度、闪电的速度自然应运而生。

……我不是花和尚,我是诗和尚。

张后:臧棣曾说“生活的深度,其实丝毫不值得我们去研究,只有生活的表面,才值得我们为之倾注如潮的心血”,所以在我的历次访谈,我更关注的是诗人的当下生活,比如我就很想知道,你每天是怎样生活的?你一直保持着“宿舍,自行车,背包,还有单身……”始终给人以在路上的感觉,很多人向我打听过你,而我对你的实际生活形态其实也所知了了,你可以打开你的生活窗口,让我们窥探一二吗?

洪烛:理想才是诗人真正的祖国,他侨居于现实。诗人的生活比诗人的作品更吸引我。也就是说,生活才是他最隐蔽同时又最真实的作品。即使他有能力欺骗读者,却无法欺骗自己——无字的诗就这样写下了。而有形的诗充其量不过是其投影。在这过程中甚至可能被他本人做过一些善意的掩饰或歪曲。想了解诗人的形象,读他的作品可能就够了。但要想了解他的内心,必须回到生活的现场——瞧瞧这个人是怎么放纵或克制自己的……我不是花和尚,我是诗和尚。对待诗,有时需要宗教般的虔诚,为自己的信仰作出牺牲。包括以世俗的欢乐,去换取精神的愉悦——并且要觉得很值!

真正的好诗都是做白日梦的诗人写出的……

张后:我的诗歌写作比较倾向于古人的“羚羊挂角,无迹可求,故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊,如画中之音,相中之色,水中之月,镜中之象,言无尽而意无穷”这一理念的,你呢?你最理想的写作形态是什么样子的?

洪烛:诗人不是食肉动物,也不是食草动物,而是趋美的动物(像趋光的动物灯蛾扑火那样趋美),美是他精神上不可或缺的食物。如果没有美,诗人即使不会饿死,也会渴死。好在这个世界不可能没有美的,所以诗人是不死的,作为人类文明的一个种族,是不会消亡的。缺少美的时候,诗人们饥渴难耐,痛不欲生。但哲学家说得好:“从来就不缺少美,而是缺少发现。”于是诗人即使置身丑陋的现实中,仍然努力去挖掘、去发现——美啊永远在身边。即使身边的美像高原的空气一样稀薄,他也会憧憬远方,远方总会有美的。远方这个概念本身就很美。这种憧憬,本身就很美。越是无法达到的远方就越美,因为你的憧憬将无法实现,几乎快构成一场旷日持久的白日梦了。真正的好诗都是做白日梦的诗人写出的(譬如李白的梦有着最辽阔的疆土)。梦是诗人的根据地。如果连一块梦中的疆土都没有,诗人比乞丐好不到哪里去。稍微有点野心的诗人,都想做诗的封疆大吏,都想有梦的自治州。恐怕只有诗这种“交通工具”,才能使时光倒流,帮助我上溯到这个美梦的源头.

又一代人从市场经济中弄潮归来,在克服了生存压力后忘不掉初恋情人,携带着在其它领域里的种种战果向阔别的缪斯献礼。

张后:我看到古筝主编的《归来者诗刊》你写的序言,请详细谈谈这个“诗歌写作归来者”现象如何?

洪烛:新时期诗歌经历了八十年代的繁荣、九十年代的寂寞之后,在新世纪又再度辉煌。许多“年轻的老诗人”在世纪末的尘嚣中不得已中断歌唱,持久的沉默之后遇见万物滋长的诗坛“第二春”,又梅开二度、重续前缘,已经形成阵容庞大的归来者诗群。是日渐繁荣的诗坛吸引着更多的人归来,还是更多的人归来增强了诗坛的繁荣?或许兼而有之吧。这一不断有人归队的景像使我联想起新时期之初艾青等老诗人的归来(一代人被政治运动打散了,待到冰消雪化时,重新唱起‘归来的歌’)。又一代人从市场经济中弄潮归来,在克服了生存压力后忘不掉初恋情人,携带着在其它领域里的种种战果向阔别的缪斯献礼。更重要的,这些诗歌的游子还为诗歌写作空间注入了酸甜苦辣、非同寻常的人生经验——他们用告别、孤独、遗忘或思念换取的。这是新时期以来诗的第二次回归,和重复的胜利。归来者确实是近年来诗歌繁荣的中坚力量,他们有过八十年代的经验,而且保持着八十年代的激情。对于中国诗歌的发展,这批归来者将成为很重要的力量。去各地参加活动,我都能邂逅重起炉灶的归来者。他们用行动为自己命名。为自己重新命名。由于2006年以来,我和众多诗友一起为诗歌界归来者现象鼓与呼,我还执笔写了《归来者:不是宣言的宣言》,中国青年出版社隆重推出《归来者诗丛》,为诗歌的升温,诗人的坚守或回归提供支持。还是“归来”诗人吴茂盛说得好:让我们把诗歌进行到底。

我觉得诗还是要让人感动。

张后:最后一个提问,乃是我的系列访谈中的终旨:“你为什么写诗?”

洪烛:“你说他们为什么不写诗?”“那你首先要说出你为什么写诗?也许你写诗的原因正是他们不写诗的理由。”诗给社会带去了什么我不知道,我只知道诗给诗人的内心带来无限的乐趣。这种乐趣非其他事物所能代替。妙不可言,诗偏偏要把不可言说的妙给表达出来。你应该理解诗人完成这一几乎非人力所能完成的工程之后,脸上浮现出幸福的神情。诗人自以为是原创者,其实不过是世间一切奥妙的翻译……有人认为所谓的“感动写作”艺术起点不高,我觉得诗还是要让人感动。首先要感动自己,如果自己都无法感动,怎么写得出诗来?那你写诗干什么?这样的社会,难道还愁无事可做吗?其次要感动别人,如果别人读了跟没读一样,干嘛要来读你的诗呢?我写诗的原始目的是自我感动,兼而能感动读者,则实现了额外的价值,多多少少能满足写作上的虚荣心:感动,也是一种兵不血刃的征服啊。有点虚荣心没啥不好的。

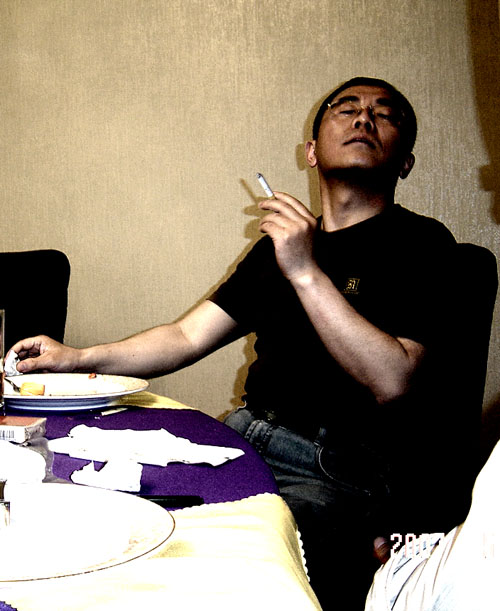

张后(左)与洪烛

洪烛简介:

洪烛原名王军,1967年生于南京,1979年进入南京梅园中学,1985年保送武汉大学,1989年分配到北京,现任中国文联出版社编辑室主任。出有诗集《南方音乐》《你是一张旧照片》,长篇小说《两栖人》,散文集《我的灵魂穿着草鞋》、《浪漫的骑士》、《眉批天空》、《梦游者的地图》、《游牧北京》、《抚摸古典的中国》、《冰上舞蹈的黄玫瑰》、《逍遥》、《北京的梦影星尘》、《北京的前世今生》、《北京的金粉遗事》、《眉批大师》、《与智者同行》《中国人的吃》、《风流不见使人愁》、《多少风物烟雨中》《永远的北京》、《晚上8点的阅读》、《闲说中国美食》《拆散的笔记本》、《颐和园:宫廷画里的山水》、《北京没有风花雪月》等数十种。其中《中国美味礼赞》、《千年一梦紫禁城》、《北京AtoZ》等分别在日本、韩国、新加坡、中国台湾出有日文版、韩文版、英文版及繁体字版。

古筝简介:

现居南京。江苏省作家协会会员。曾获《芒种》2008年度诗人奖,“归来者诗群”代表女诗人。作品散见各类省级报刊,并收录《2008中国诗歌年选》等多种诗歌选本和年鉴。著有诗集《虚构的房子》(2007)、《湿画布》(2009),诗合集《南京五人诗选》(1992)、《五味子》(2007),编著诗评集《品筝集》(2008),主编民刊《陌生》诗刊。

张后简介:

中国著名独立诗人、高产作家。曾被评为1917--2016影响中国百年“新锐诗人”。其作品以情诗为主,意象奇幻,视角新颖,充满新唐诗之美。拥有广泛的读者,素有“梦幻之王”之美誉。并获过多种奖项,2017年获得网络文学诗歌组银奖。并著有历史小说春秋三大霸主系列:《雄飙霸主齐桓公》《威凌霸主晋文公》《荆楚霸主楚庄王》(1998)、长篇小说《再红颜一点》(2004)《像鸟一样飞》(2003年)、诗集《少女和鹰》(2004)《梦幻的外套》(2007)《纸上玫瑰》(2008)《牙齿内的夜色》(2005)《张后网络诗选》(2005)《草尖上的蝴蝶》(2005)《独自呢喃》(2012)及《三人诗选》(田力、张后、韩永合著2002)《丛林七子》(罗唐生、杨然、张后、赵福治、北塔、周占林、张嘉泉合著2013)、散文集《月光下的水影》(张后、海沫合著1995)、随笔集《诗人之梦》(2015)。《张后访谈录——访谈诗人中国》(2012)、访谈录《诗人往事》(2015)。2012年自编自导自演中国首部以诗人海子拍摄的诗电影《海子传说》。2016年创办中国唯一访谈类专刊《访谈家》。现居北京。

来源:张后供稿

作者:张后 洪烛

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业