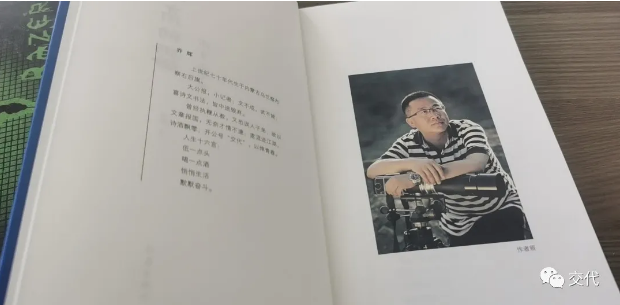

作为诗人的乔辉

作者:广子

我是一条秋天的根

深植土地

秋天的风吹不到我

蟋蟀们也不和我交谈

秋天里

我落寞 朴素

像泥巴本身一样

怀抱落叶

做着发芽的梦

——《秋天的根》

这是诗人乔辉早年间写下的一首短诗。出于对他的了解,我甚至愿意把这首短的不能再短的诗歌视作诗人的一个写照。

像这些感伤而朴素的文字一样,很长一段时间里,乔辉消失在他曾经迷恋的诗歌后面,以至于我们只能错误的看到一个在俗世里获得成功和尊敬的乔辉。

2010年7月8日,坐在北京南三环一个酷热的下午里,我在想,我该谈论哪一个乔辉呢?作为多年的朋友,我对生活中的这个乔辉了如指掌,而对那个在大学里担任诗社社长、主编和写诗的乔辉却所知甚少。

好在有这些诗歌为证!

“过去不仅仅具有过去性,同时也具有现在性”。按照艾略特的逻辑,诗歌也许是通向过去或时间的最直接有效的证据。我看到,尽管乔辉隐去了这些诗歌写作的时间背景,但通过文字的蛛丝马迹,我们依旧不难找到那个作为诗人的乔辉,不难去揣测诗人内心的隐秘世界和脉络。

我唱着自己的诗歌走进墓园

我泼洒骨殖

又用鲜血擦亮我空白的诗卷

满纸怒放的枫叶

满纸的秋天

——《1994:秋天印象》

在乔辉的诗歌里,我们可以轻而易举的找到诗人清晰可辨的诗写轨迹。尽管乔辉没能破例的绕开那种感伤、悲怀、浪漫的青春期写作共性,但如果我们能够返回、置身到那个时代的书写语境中,站在一种过去式的的考量立场上,我们仍然能够从中发现诗人的言说特质:一种降低了音调的咏唱。

作为内蒙古70后出生的本土诗人,乔辉正是凭借这种独特的“低音”品质,把自己同大多数书写者区别开来:不是取悦时代与众我的高蹈或装模作样的高调,而是沿着个我的体验一路返回到内心的最深处,进行自我追问与反诘,这种反复的、不断的自我审视与观察,使他的词语不可回避的裹挟着拒绝的姿态与深切的疼痛感。

欧阳江河曾经有一个十分精辟而有趣的观点,大意是区别诗人的不同不在于写什么,而在于不写什么。如果以此来反证的话,我们所看到的乔辉也不是一个泛写的诗人,尽管稍嫌主流化、诗性化的意象入诗,多少会消解、遮蔽诗写者的个我气质,但乔辉凭借他的才智避免了这种尴尬,于众我之中分辨、抽离出个我的体验与表达。

这么多年了 我总算没有丢失自己

终于在远天的尽头 找到了自己

心帆的归宿

找到了词 找到了最高的雪

和家

——《献给天空•又一歌》

诸多的理论与实践都告诉我们,诗人的世界是由词语构成的。萨特的理想在词语里,博尔赫斯的现实在词语里;奥登直言诗人就是语言赖以生存的人,而斯蒂文森索性指认自己就是词语造成的人……对于诗人乔辉来说,词语同样也是他“灵魂栖居”的家,是那“最高的雪”。

在诗人的生态系统里,词就是物质,是最高形式的在。词在,我就在。

那纵有流水般宁静的想象

也难以澄清的声音

——《时间陷阱•是夜》

在乔辉的所有诗歌里,这首《是夜》是最难理解的。即使联系到上下文,也很难说清诗人笔下的“声音”到底指向何种寓意。仅从被诗人冠以“时间陷阱”这样一个宽度的主题下,是找不到准确依据的。什么是“难以澄清的声音”?我暗自推测,这是乔辉晚些时候的作品。但不管那是什么样的声音,一定是诗人经历过的“声音”,一种让诗人过于纠结的、复杂的声音。

相对乔辉那些分行的短制,我更关注诗人晚期写下的散文诗。在诗人思辨式的、独白式的、娓娓道来的叙述中,涵括了祖国、大地、理想、游历、怀物等关于过往人生的感怀与嗟叹。或浅吟低唱,或壮怀激烈,在对诗人乔辉跌宕起伏的阅读中,我感到了一种巨大的冲突与矛盾,有时是安静的,有时是嘈杂的。我不敢断言我的理解是正确的,但我分明聆听到了诗人内心的争辩与自我对话。这是一个浪漫主义者的情感独白,一个理想主义者的现实痛苦,一个关于普世价值与心灵追索的真实版的哈姆雷特,这个哈姆雷特也可以叫乔辉,或者广子。

其实,无论是早期抒情的浪漫主义的诗人乔辉,还是后来那个思辨的、偏执的自我清算的诗人乔辉,我发现在他时断时续的写作生涯里,始终都葆有的那份悲天悯人的诗人情怀中还夹杂着一种无奈的、伤感的、几乎是小心翼翼的对现世的抵抗和拒绝。这股忧伤的光芒,始终引导着我对乔辉的阅读。

今天,重读诗人乔辉,我发现它们大多都是旧作。这是一个令我感到非常遗憾的发现。也许是过于追求俗世的成就,这些年乔辉离他热爱的诗歌有点儿远了,我不知道他什么时候才能回来?哦,也许就是此刻,当这本呐喊的诗集来到你的手上,让我们重新认识一个作为诗人的乔辉。

2010.7.8初稿

2010.2.22修改

2010.2.22修改

作者简介:

广子,诗人,主要作品有诗集《往事书》、礼物系列诗歌、蒙地诗篇系列诗歌,诗学笔记《小札记》等。

乔辉诗集《最高的雪》出版

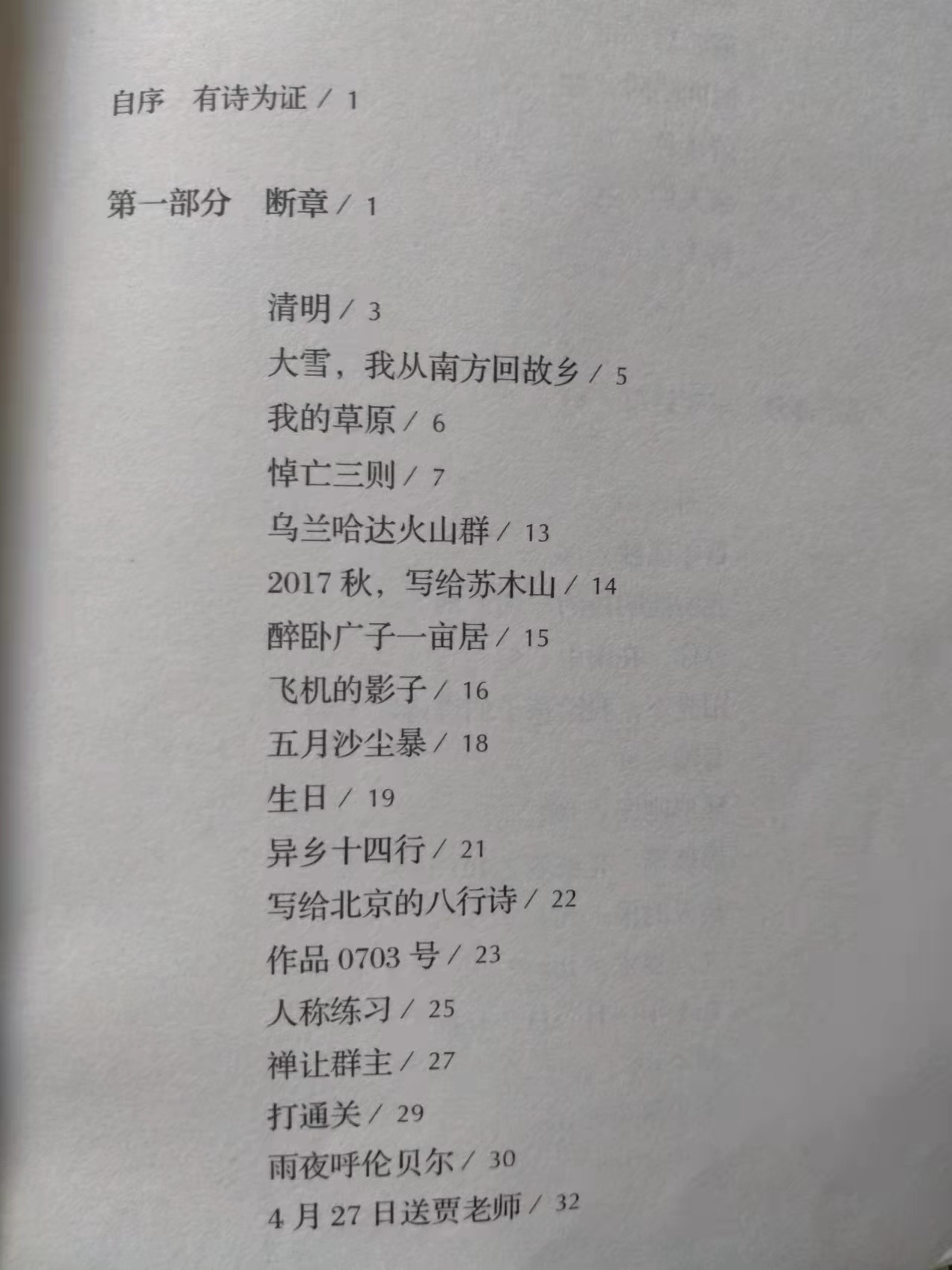

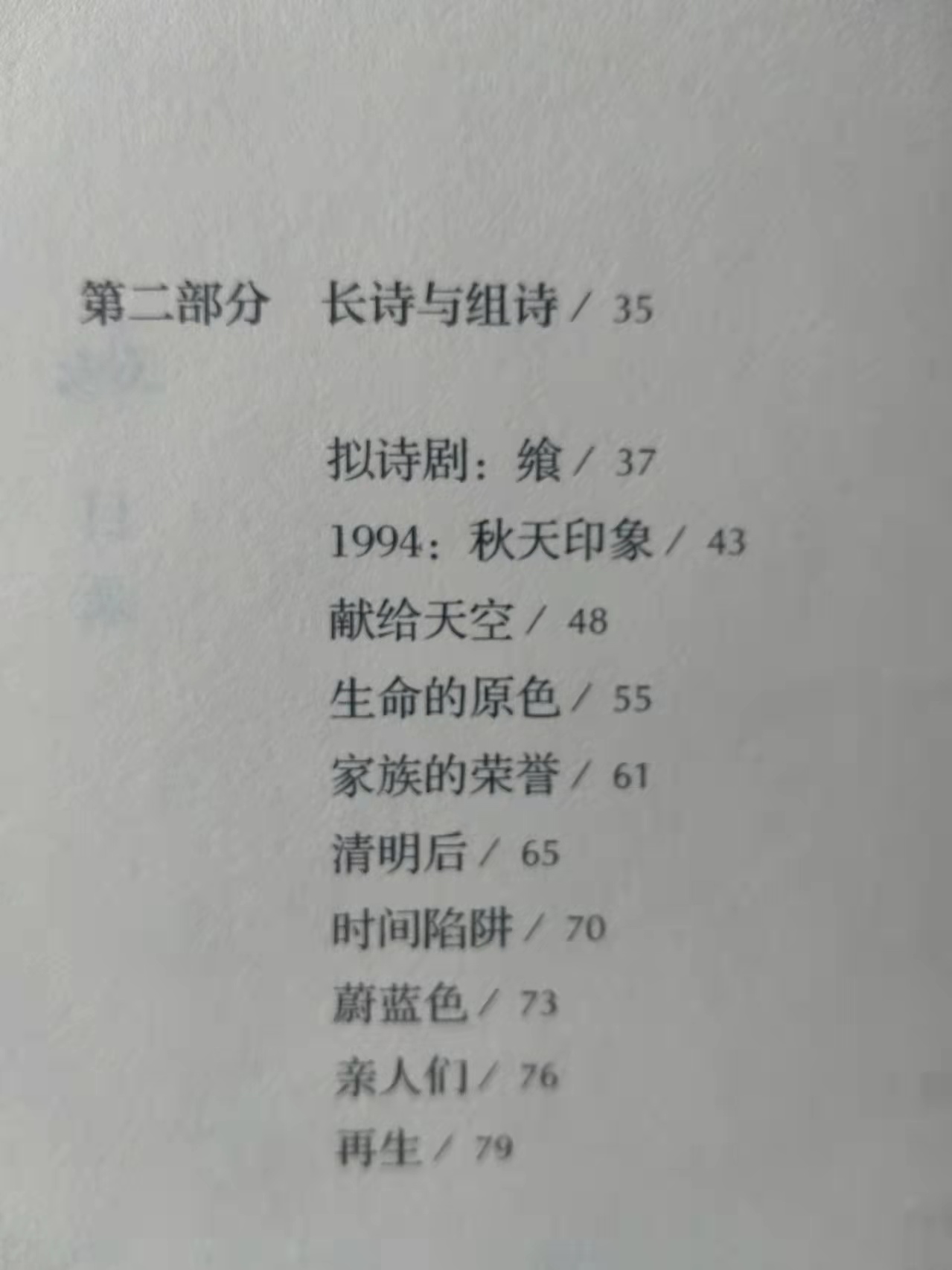

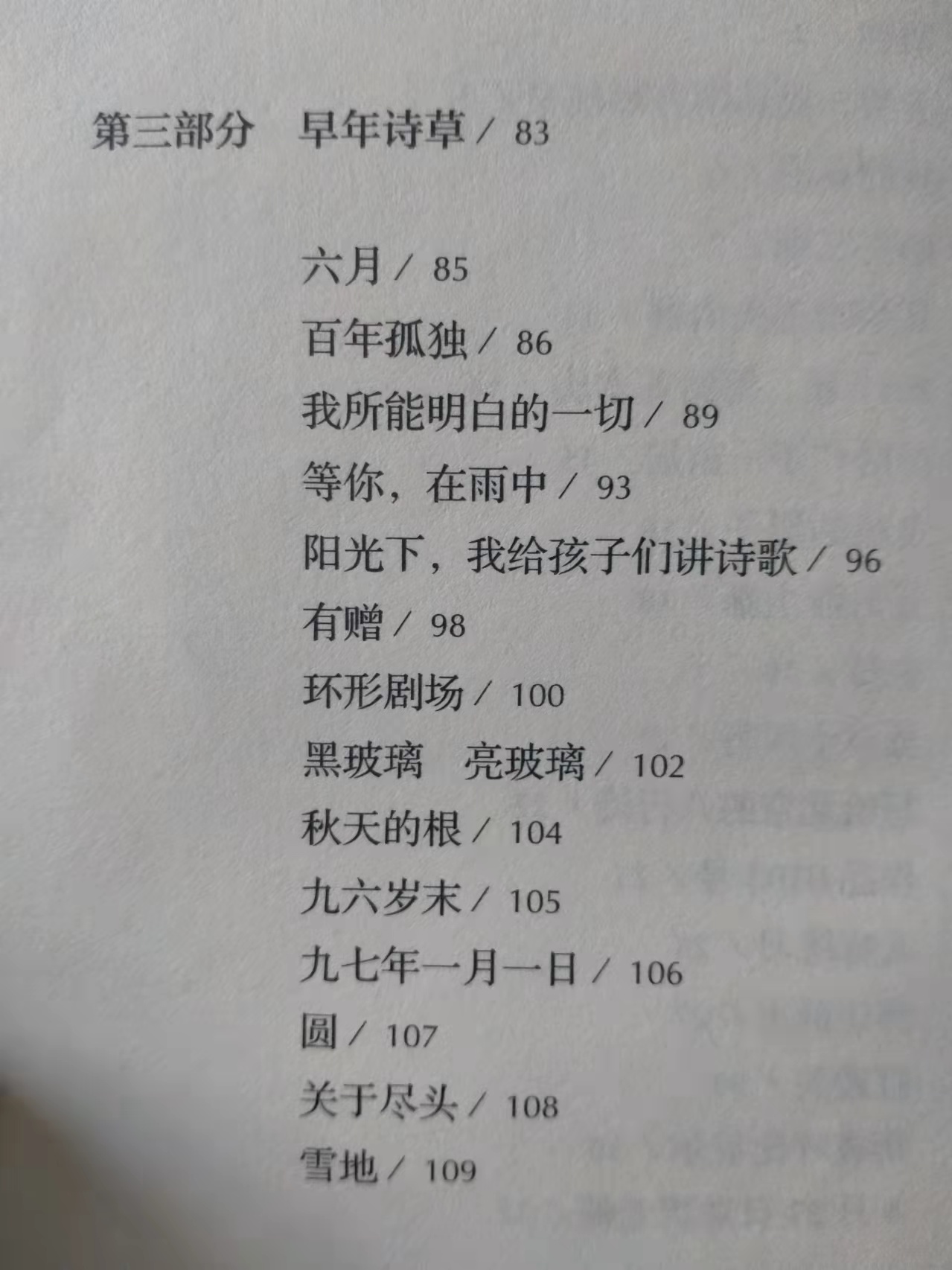

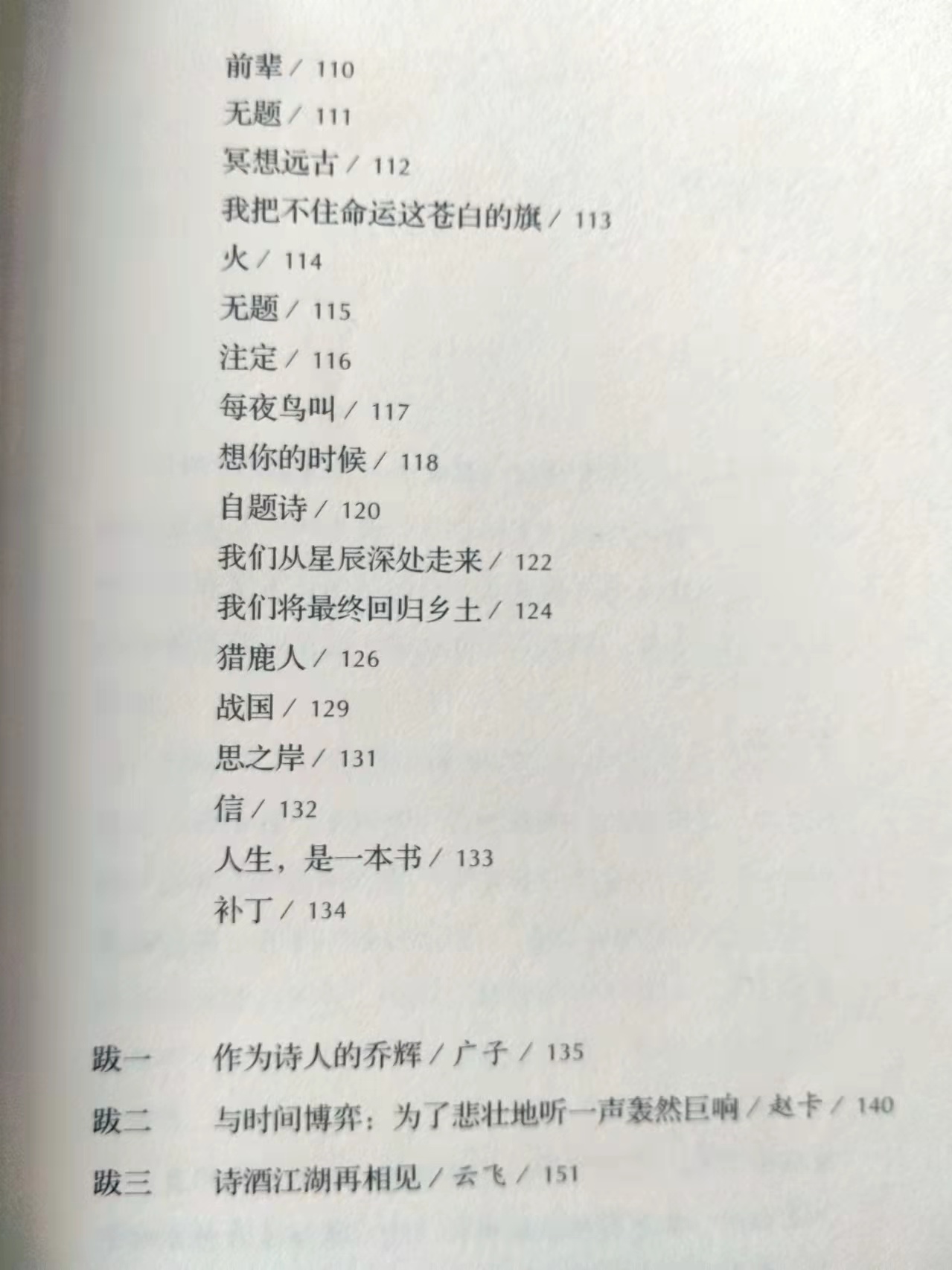

近日,乔辉诗集《最高的雪》由作家出版社出版。诗集分为:断章、长诗与组诗、早年诗草三个部分。著名书法家孙卓章先生为封面题字。诗人广子、赵卡、云飞分别为诗集撰写了评论文章。

附: 有诗为证(自序)

乔辉/文

1997年初春的一个薄暮,经历了两次考研折戟、因返北京还是去呼市的“方向问题”和母亲爆发了激烈争吵,隐含着某种离家出走的决绝踏上西去列车,当我站在呼和浩特这座陌生城市的火车站时,清寒彻骨,四顾茫然。

1999年,一个搞开发的朋友,全然忽略我的偿还能力,赊给我一套两室一厅的楼房。还是那年,朋友送我一台和光牌台式电脑。2000年,结婚了,我几乎天天喝酒应酬,自嘲“卖酒为生”,妻独守空房,亦无怨言,只是心疼我的奔波。闲时,她便坐在电脑前,把我散落在各处的诗文一个字一个字敲了下来。便有了这本诗集的雏形。

直到多年以后,回首半生,我才发觉,1997年初春呼和浩特火车站那个空旷而略显荒凉的站台,就是我人生一道分水岭或曰再也无法回溯和跨越的巨大沟壑,从那时起,我的人生被截成了两半,只是当时不自知。

落脚呼和浩特,大城市,居不易。几天后,朋友帮在回民区通道南街租了一间两室一厅的其中一厅,峰兄赠饭锅、君弟送单车、静姐置餐具、温妹搬书桌,一个“家”就安顿下了。

邻居是一家三口,夫妻应略长我,我们民族不同、工作各异,故无往来,他家男孩四五岁,双眼油黑,异常伶俐俊秀,因我这一厅只一床一桌,场地空阔,男孩总来玩回力玩具车,我读书写稿,他的车滋滋满地跑,偶尔呯嘭撞墙,算是背景音乐,两人各司其职,亦是和谐融洽。午饭时,听到他妈妈喊:“油师傅!吃饭了”,我诧异:怎么给孩子取名油师傅呢?还不如叫康师傅!后经求证,男孩的教名是“约瑟夫”。一年后,我搬离了这里,再无联络。想来今时,约瑟夫也到而立之年,应该长成高大挺拔的大丈夫了吧。每念及此,总慨叹时光若白驹过隙,人生之倏忽即逝。

安居而后乐业。其时,体制内媒体依然铁板一块,不容呼漂,在街头报摊,看到一张《内蒙古商报》,乃内蒙古最早市场化运作的报纸之一,文章大气厚重,版面活泼灵动,盎然生机扑面而来,末版刊有报社地址,我按图索骥,骑单车直奔而去,敲开了社长办公室的门。

我留在了内蒙古商报的专刊部,很快,四五个年龄相仿、同病相怜的哥们结为好友,有大学毕业屡考公务员不中的、从旗县辞掉工作来呼市追梦的,经历不同,但呼漂的心酸如出一辙。小饭馆、劣质酒,不妨碍弟兄们开怀畅饮、吹牛发狂、向往美好未来。

那时,我工资有七百多块,每天中午,呼朋唤友,邀来我通道街的小屋,二两猪肉、粉条土豆、一锅乱炖、几瓶啤酒,聊聊天,下午就各自采访去了。这样的幸福生活,往往只能维持三周左右,月末几天,口袋干瘪,我就一个人,两块钱买四个焙子,一壶开水几块腐乳,就能熬过一天,有时候,啃着干巴巴的焙子,突然会无端地心酸起来,竟开水与泪水齐飞,没关系,凭着伟大的革命乐观主义精神,挺过这几天,工资一发,就又开始了块肉碗酒、衣食无忧的生活。

同学聚会,甲同学给老婆买金项链了,乙同学给老婆买房子了,贫穷真的让一个居无定所的男人无地自容。还在上海读书的妻打来电话,我们最大的梦想就是:租一间两室一厅。因采访,认识了呼市一家韩国餐馆——荣和阿里郎的老板,他在内蒙古商报打广告,6000元,我提成1500元,相当于两个月的工资。自此,我从事了大学读新闻专业时同学们最不齿的工作——拉广告。

为狠下决心,我自创了一套理论。论点是:人生无意义。论据是:138亿年前,宇宙从一个奇点发生大爆炸而开始,再过亿万斯年,无论是宇宙大坍缩回归奇点还是大热寂沦于死寂,宇宙都会灭亡;宇宙都如此,何况尘埃般的银河系太阳系地球?地球上的一切都会灭亡,你一个小小的诗歌爱好者,穷尽此生,你能超越司马迁、李白、鲁迅、罗曼罗兰、马尔克斯?地球毁灭时,他们的书籍连同墓碑都会毁灭,何况你鄙如草芥的短诗散章?自古以来,诗先穷而后工,为写作而忍受贫穷忍受流离颠簸有何意义?不如且覆掌中杯,花晨月夕,浅斟低唱,一晌贪欢——

暮雨遮天雁阵寒

一樽相对各凄然

高原牧马穷失路

野寺观鱼谩许禅

已悟功名皆泡影

岂将镜月辨风幡

今宵酒醒鸡鸣驿

惊看秋霜满碧鞍

还是1997年,因与母亲的争吵,一直赌着气,来呼市后再没和母亲联系。6月的一天,父亲母亲来呼市了,看我还算安稳,放心了许多,临行那晚,父母住在我租住的小屋,我借宿同学家。第二天大早,我赶回小屋送站,父母已走了,母亲给我留了封信,望注意身体、也望继续考研深造等等。11月多了,我在赤峰采访,内蒙古商报李总带队赴东部区采访,途径赤峰载我赴呼伦贝尔,又经锡林郭勒返呼,要路过白音查干,大家提议到我家吃饭,我给母亲打电话,说想吃炖羊肉、烩菜、炸糕,下午离家时,母亲送出门,让我好好照顾自己,她的眼泪突然就止不住了。上了车,我回头,母亲还站在门口,白发苍苍,风吹她,她很瘦。谁知这短短一眼,竟成永诀!

忙忙碌碌,很快就要过年了,腊月二十六下午,我正在印刷厂盯春节前最后一期报纸的付印流程,姐姐发来传呼:“母亲病重,速归”,我找到固定电话回话,姐姐说没事,母亲刚有点难受,现在好了。腊月二十七,我坐火车回乡,一进自家小院,一口白花花的棺材立在院中……而昨天,正是母亲63岁的生日。那个正月,我和哥哥在白音查干的西山给母亲打墓穴,四野枯草,寒风掠空,以后,永远陪伴她的就是这些了。

人生不过如此而已!

1997年,经历了独扛生活、生离死别的我自觉自愿地抛弃了诗和远方,义无反顾地去追逐俗和小康。只是偶尔午夜梦回,还能记起自己的几首小诗——

信

将一个不忍卒读

不忍重读的

梦

小心翼翼折叠

贴上圆圆的心

寄给三十年后自己的

一个爱诗少年

也许跋涉 就是

雨滑落屋檐

悬下的一串省略

也许人生 就是

呵湿玻璃随意涂画

却又擦干又呵湿的复写

三十年后

那个爱诗少年

轻轻揭下已若枯叶的心

拆阅

一张空白的纸

揉皱又铺开

一如他风霜的脸

再读这首写于1989年深秋的小诗,感慨万千。人生如谶啊,真正是“三十二年如一梦,此身虽在堪惊”!有谁知道今天这个两鬓斑白的油腻中年男,也曾是一个“眼睛清澈”的爱诗少年郎。有诗为证!

关于此书,感谢广子、赵卡和云飞提笔写跋,当年我们四人自封新闻媒体圈四大才子,今日同框,也算圆满了一段佳话;更感谢孙卓章先生,平时见我办公室了无文化气息,常以书画补壁,今日又提笔书写书名,魏晋之厚重气象,掩饰了我文字之轻飘。

再感谢就成奥斯卡感言了,就此打住。

附:目录

附:购书链接

来源:交代 公众号

作者:乔辉

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

作者:乔辉

https://mp.weixin.qq.com/s/fh3kL56bbGdn1Yf88l10wQ

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业