守护与坠落

——首位女考古学家曾昭燏的南博岁月

作者:刘敦楼

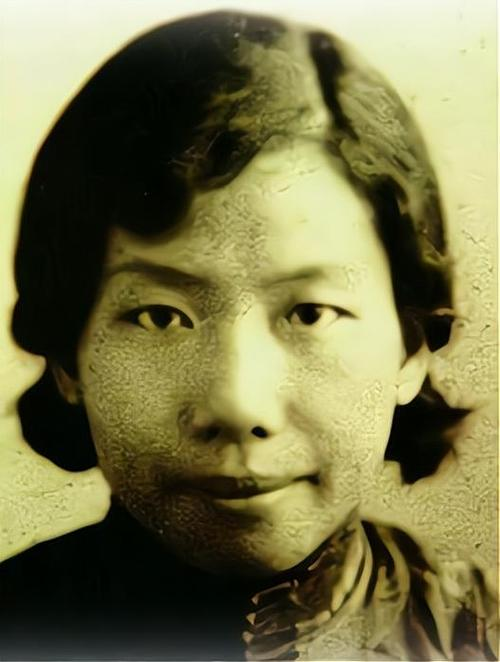

在紫金山南麓、中山门内北侧,有一座仿辽宫殿建筑巍然矗立,棕色琉璃瓦在阳光下泛着温润的光泽,它就是南京博物院(以下简称“南博”)的主楼历史馆。今年的五一节,我再次打卡南博,在此驻足仰望,惊叹于这座建筑的古朴与恢弘,深切缅怀一位在我心目中已存在许久,深受游客、访客敬重的杰出历史人物。她叫曾昭燏,中国首位女考古学家,南京博物院首任女院长,一位将生命与灵魂“嫁给博物院”的传奇女性。

1909年,曾昭燏出生于湖南湘乡曾氏大宅。这座深宅大院走出过曾国藩、曾国荃等“同治中兴名臣”,走出过外交家曾纪泽、数学家曾纪鸿、化学家和中科院院士曾昭抡、书法家曾昭杰等时代英才。银杏树见证过“耕读传家”的祖训,同样也荫蔽着这个家族对学问的敬畏。

曾昭燏青少年时代接受过严格的传统教育和新式教育。6岁通读《左传》,14岁考入长沙艺芳女校(其堂姐曾宝荪创办),1929年考入南京中央大学外文系,次年转国文系,师从国学大师胡小石,接触金石学与古文字研究,逐渐萌生考古兴趣。

1935年的伦敦大学校园里,一位身着素色旗袍的中国女子,正蹲在考古实验室里清理陶片。她的导师叶兹教授曾说,“曾小姐的双手仿佛自带X光,能看透器物的千年脉络。”彼时中国考古学尚在襁褓之中,曾昭燏这位中国考古学界第一位女留学生,却已在地中海文明的陶器纹饰与商周青铜器的饕餮纹之间,敏锐捕捉到文明对话的可能。1937年,她在德国柏林大学博物馆实习期间完成的《论周至汉之首饰制度》,以器物类型学重构古代社会生活史的研究方法,比肩国际前沿水平。

抗战爆发后,国内战事让远在海外的学子担忧。1938年她从德返英,任伦敦大学考古学助教。同年,感于国难当头,她婉拒导师留英好意,决然放弃英国大学考古学院之聘,毅然回国效力。

回国后,曾昭燏立即入职博物院。(当时称“中央博物院筹备处”)一直到去世,她在南博工作了二十六年。她终生未嫁,她把她人生最宝贵的时期都奉给了南博。在相关展厅能见到不少曾昭燏在南博的工作照片、研究成果、手稿、书信和遗物等。2023年,南博为纪念本院建院九十周年,举办了“九十年春华秋实 —— 南京博物院的珍藏” 展。展览中对曾昭燏作专门的介绍,讲述了她作为中国近代著名的考古学家、博物馆学家,在南京博物院(包括改名前的中央博物院)发展中所做出的重要贡献。

在抗日战争的艰苦条件下,她和吴金鼎、王介忱等在云南大理的苍山、洱海境内进行考古调查和发掘。这是中国考古学家第一次运用外国先进技术和科学方法进行的“锄头考古”活动。经研究整理,考古学家认定,云南这一地区的文化面貌与中原地区有很大差异,故定名为“苍洱文化”。这是她与其他考古专家对中国西南地区考古的一大贡献。

和夏鼐、高去寻、陈明达、赵青芳等在四川彭山一带调查和发掘汉代崖墓,并在当时艰难环境下,不辞劳苦地整理出版了《云南苍洱境考古报告》一书及撰写了四川彭山崖墓有关陶俑的部分。与人合撰的《博物馆》一书,扼要叙述了博物馆工作各方面的基本知识,是中国具有开创性的博物馆学研究的代表著作。

1948年深秋的南京,梧桐落叶铺满中山门前的石板路。中央博物院筹备处内,曾昭燏紧攥着一封电报,指节发白。国民政府要求将852箱文物紧急运往台湾,清单上的司母戊鼎、毛公鼎等重器,件件都是中华文明的基因密码。她果断、及时致函筹备处主任杭立武说:“运出文物,在途中或到台之后,万一有何损失,则主持此事者,永为民族罪人。”1949年4月14日,她在上海与徐森玉、王家楫等联名写信,呼吁将已运往台湾之文物运回。最终,部分已抵基隆港的文物被追回。当装着西周青铜器的木箱重新搬入南博库房时,她在日记里写道:“今夜月光如洗,照在青铜器上,竟似故人重逢。”

这场文物保卫战,成为她接掌南京博物院后的精神底色。1950年,她站在南唐二陵的墓道入口,潮湿的泥土气息扑面而来。墓顶渗水形成的水珠滴落在图纸上,她用手帕轻轻拭去,继续指导工人用毛刷清理壁画。历时三年的发掘中,她首创“三重证据法”,将文献考据、实物分析与民间传说相结合,让沉睡千年的陶俑、玉哀册开口讲述烈祖李昪“保境安民”的治国理想。当考古队员为出土文物数量稀少而沮丧时,她却从残存的莲花地砖纹样中,解读出五代十国时期江南佛教艺术的流变,笑言:“文明的重量,从不以斤两计算。”

在南博民国馆的复原邮局里,一封1953年的信件复制品静静陈列。泛黄的信纸上,曾昭燏用蝇头小楷写道:“博物院非宝库,乃民众之学堂。陈列当如《史记》,以物为笔,书写文明长卷。”这是她为“江苏历史陈列”展览定下的基调。当时苏联专家主张按社会形态分期布展,她却坚持“以地域文明演进为主线”,将良渚玉琮、吴王剑与明代云锦同置一室,让观众看见长江下游文明从未断裂的基因链。

在南博的数字馆里,全息投影技术让南唐二陵的乐舞壁画翩然复活。当我扫码获取文物信息时,系统会自动弹出曾昭燏当年撰写的发掘笔记。在非遗馆的织机声中,云锦传承人总会向游客提起,曾院长如何从清代旧档中复原出失传的“孔雀羽织金”工艺。

她的办公室总放着一把陶壶,那是江宁湖熟镇遗址出土的炊器。1951年,当她提出“湖熟文化”命名时,质疑声四起:“几处灰坑、几件粗陶,岂可自成文化?”她带着团队在宁镇山脉的暴雨中抢救发掘,用类型学图谱证明这些夹砂红陶与中原商文化的差异,最终让“湖熟文化”写入考古学史。如今,这把陶壶成为南博“考古江苏”展厅的“镇厅之宝”,壶身上的烟炱痕迹,仍带着长江岸边先民炊烟的余温。

1964年冬日的灵谷寺,七层塔檐的铜铃在寒风中呜咽。已罹患抑郁症的曾昭燏最后一次整理好办公室的考古报告,将未完成的《长江下游新石器时代文化谱系》手稿锁进抽屉。彼时的南博,民国馆的霓虹灯牌已然熄灭,取而代之的是“政治色彩浓重”的标语。她走过自己亲手布置的展厅,玻璃柜里的西汉金兽依然昂首怒目,却再也照不见那个在伦敦博物馆库房熬夜临摹纹样的年轻学者。

纵身跃下的瞬间,她或许想起了当年在云南大理的苍山脚下,发现“苍洱文化”彩陶时的狂喜;想起了当年站在罗马国际博物馆学会讲台上,用流利英语讲述中国考古学方法论时的骄傲;更想起了少年时代在湘乡老宅,祖母讲述曾国藩“扎硬寨,打呆仗”家训时的月光。那张写着“我的死与司机无关”的纸条,成为她留给世界最后的温柔。

在今天的灵谷塔前的银杏树下,立着一方不起眼的石碑,刻着曾昭燏生前最爱的诗句:“残钟广陵树,古月石头城。”没有头衔与颂词,唯有春风拂过时,树叶沙沙作响,仿佛在诉说一个关于守护与牺牲的故事。当我们在南博展厅的玻璃柜前与千年文明对视时,或许该记得,这些器物得以留存的光泽里,凝结着一位女子用生命点燃的星火。

作者简介:刘敦楼,教育工作者,业余爱好喜欢动动笔,曾在光明日报、中国教育报、文汇报、经济日报、南方周末、中国教师报、人民论坛网、光明网、中国教育新闻网等平面媒体和网络媒体上公开发表时评、随笔、散文及小说300多篇。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业