高山仰止

——贺《作品》创刊70周年

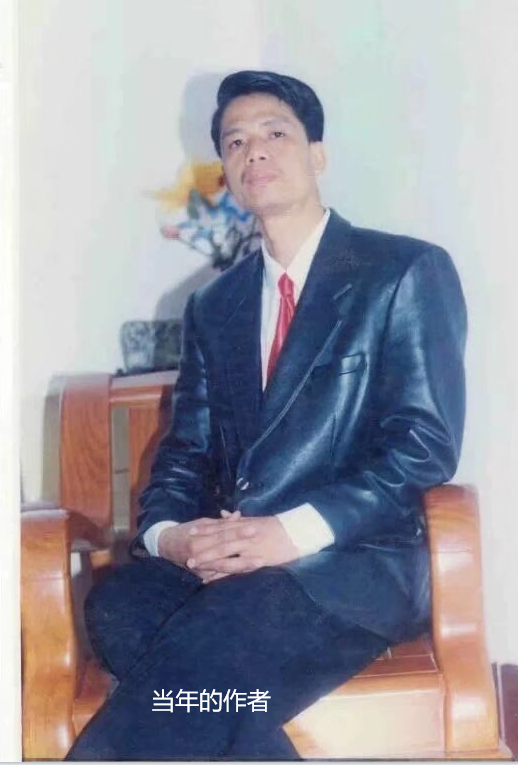

卢先发

那是上个世纪90年代初吧,广东省作家协会成立文学讲习所,我那时20多岁,在湛江一个华侨农场当小学教师,有幸成为“文讲所”第一批学员。

在这之前,活跃在全国文坛的广东籍作家就有很多位。其中陈国凯是广东省作家协会主席、杨干华为副主席,他们当年兼任广东文学讲习所正副所长。

他们都是我仰慕的文学大师。

我在读陈国凯《我应该怎么办》时,还是农场一个放牛娃。记得很清楚的是,我是一边放牛一边读《我应该怎么办》的,当时读得忘乎所以,我放的牛跑到农家田,把农民的稻田踩得一地烂泥。

《我应该怎么办》感动了无数的读者,从而获得了1997年全国优秀短篇小说奖。

他的长篇小说《代价》、《好人阿通》连获两届广东鲁迅文学奖,我对它们也是爱不释手的。

当陈国凯老师站在讲台上时,我见到的是一个瘦弱矮小、比讲台高不了太多的“小老头”。

他还戴着一副非常厚实的眼镜,他说他视力非常弱,爬格子眼睛都要凑到纸面上。啧啧,他那么多优秀的中长篇小说,就是这么写出来的!

最要命的是他讲话带有浓重的地方口音,我非常吃力地听他授课时,基本靠的是看他的唇动,连蒙带猜地接受他的启蒙教育。

他在文学讲习所开班仪式上的“开场白”不长。他说广东办这个文讲所,希望搞成文学领域的“黄埔军校”。他殷切希望在座的各位中,未来能出几个大作家。

最让我们感动的是,晚上我们休息时,他有两次来到我们学员中间,跟我们聊天。每次他才开头,他都要让司机到他家里拎一两箱啤酒过来,让我们畅饮。用他的话说,他是无啤不欢,他是将啤酒当开水喝并用来治胃病的。他还没完没了地抽着烟,烟雾在他眼镜上一圈一圈地袅绕。

他跟我们讲他一边在广州氮肥厂当工人一边搞创作的故事。他说他知道“作家”是教不出来的,作家的根基在于生活。唯有融入并且热爱生活的人,才能写出“感天动地”的作品。

那么广东为什么要搞“文学讲习所”呢?他说一是开全国先河;二是,让我们这些身处基层的人,多跟“高人”,也就是文学讲习所请来的富有成果的作家、文艺评论家、高校的文学教授们进行充分的交流,以拓宽视界,增长知识,积累人脉,打牢创作基础。

杨干华是文讲所的常务副所长。他中等个子,最让人疑惑的是他那一头茂盛的银发。如果仅从背部看,大多数人会认为这是个八旬耆老。当他转过身面对我们这些文学青年的时候,我们却惊讶地发现他实乃春秋鼎盛之雅士。我经常坐在他面前,一边望着他灿烂得耀眼的白发,一边揣测他到底受过了多大的苦难。这其实不难从他广受好评的作品《惊蛰雷》、《被蹂躏的灵魂》、《天堂众生录》、《天堂挣扎录》看得出来。

杨干华自始至终都跟着文讲所的一切活动。他为人淳朴善良,和蔼可亲,关心着每一个学员,从生活起居到创作理念及其作品,均无微不至、屈尊俯就、倾囊相授。

杨干华次年任《作品》主编,而《作品》一直在全国具有非常崇高的地位。我从放牛到当小学教师,不但认真读每一期的《作品》,我还有一个很强烈的愿望,就是在《作品》上发表小说。

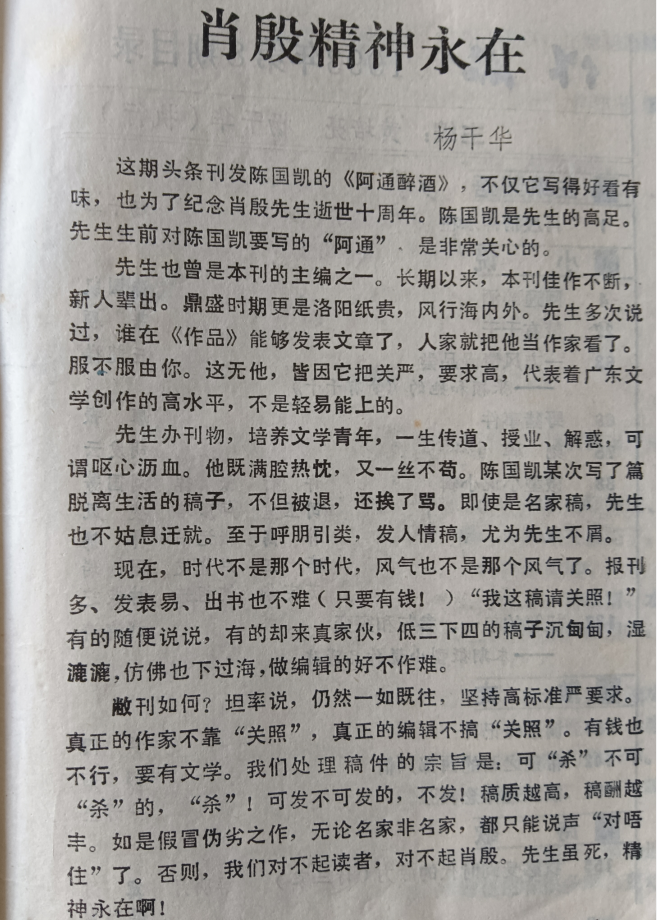

但是杨干华说,《作品》用稿非常严格,是坚决不用水货或者关系稿的。我至今还保留着他的一些珍贵函件,函件的主旨在他在某期《作品》扉页上《肖殷精神永在》的文章中表现得淋漓尽致:先生也曾是本刊主编之一。先生办刊物,“一丝不苟”,陈国凯某次写了篇脱离生活的稿子,不但被退,还挨了骂。即使是名家稿,先生也不姑息迁就。至于呼朋引类,发人情稿,尤为先生不屑。

杨干华在文末强调:真正的作家不靠“关照”。有钱也不行,要有文学。我们处理稿件的宗旨是:可“杀”不可“杀”的,“杀”!可发不可发的,不发!

我看他这些文字的时候,这位“农民作家”黝黑脸上的冷峻表情,逼到了我眼前。

当时文讲所对我们学员的要求,是每人学末交三篇稿子,好的稿子要上《作品》。我那时是写了一部中篇和两篇短篇的,但是我丝毫没有在《作品》上稿的奢望,尽管《作品》编辑部就在我们楼下,尽管陈国凯、杨干华就在我们身边!

我的那三篇小说,在我们结业前,我投到其它刊物并被采用了。

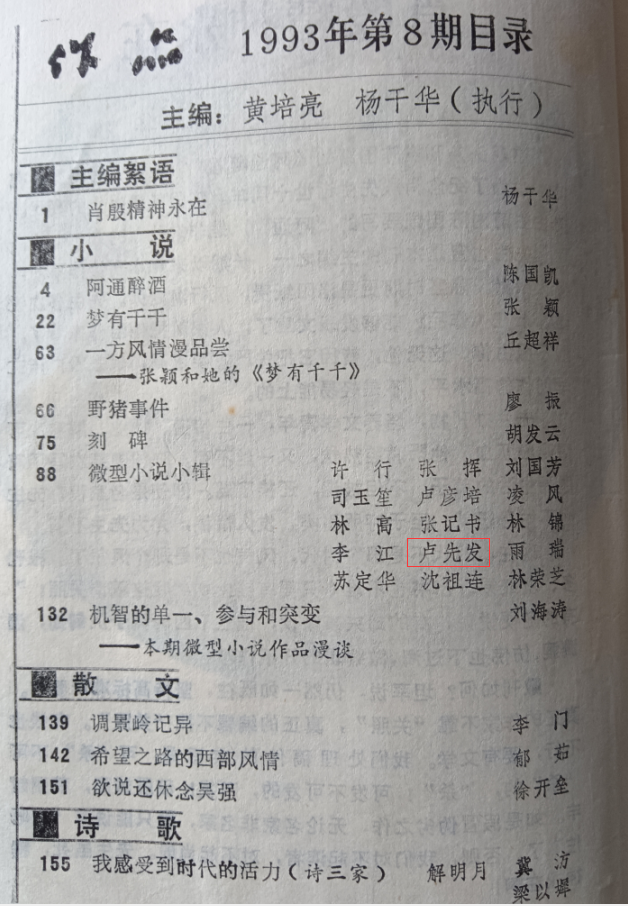

1993年上半年的某天,著名文学评论家、湛江师范学院教授刘海涛打电话对我说,《作品》要他组织小小说专辑,他准备在海内外选8位(发表时是15位)作家各写一篇,他希望我拿出力作,小说不但要上《作品》,还要被全国著名选刊转载。他在电话那头说的时候,我眼前又浮现杨干华那严峻的表情。但是不知为何,我的勇气鼓了起来,我就在下班回家的半个小时路程上,构思出了《买官》一文,并且一到家就一气呵成,完成了作品的写作。

《买官》写的是一位爱国华侨要到农场投资,但他发现农场场长是他的“发小”,一个平庸得不能再平庸的人。农场之所以长期经济下行,归侨们生活苦不堪言,其原因就在于此。那个爱国华侨不得不花钱把“场长”的职位“买”下,即给他的“发小”在城市里买房,并且安排他到他的公司任职。他的“发小”是个正处级干部,但是到了他的公司,他只安排他看门。“——对不起,在我这里,你只能干这些活。如果你怕丢面子,你可以不上班,我照付工资!”

酒酸不售、骥服盐车、黄钟毁弃,瓦釜雷鸣,我将笔尖深触用人的弊端,深刻揭示了人性的扭曲和丑陋给社会带来的危害性。

当然,该文把那个华侨深厚的爱国情怀展现得淋漓尽致,让人无比折服和感动。

《买官》顺利在1993年第8期发表。1994年2月,《买官》被《微型小说选刊》在题2位置上转载,该刊在“卷首语”中说:本期选发的《买官》等篇,题材新颖,构思巧妙,不仅具有鲜明的时代特色,而且具有较强的可读性,读后令人耳目一新。

当看到这里,我才舒了一口气:我既完成了刘教授交给的任务,也实现了自己的夙愿。更重要的是,我交给《作品》的,不是可“杀”不可“杀”、可发不可发的文章!

非常遗憾和愧疚的是,我后来因生计所迫,在年过不惑时弃文从商,没有成为陈国凯希望成为的“大作家”。

谨以此文,深切怀念陈国凯、杨干华导师。《作品》七秩巍峨,众生景仰,堪为盛事。祝续燃创作星火,广纳珠玑,华景长熙。

作者卢先发简介:湖北天门人,上个世纪60年代从海外归国,先是在广东湛江当过工人、教师、农场机关干部,然后到广西柳州任企业记者、编辑、销售员等职。在《作品》、《南国》、《南方日报》、《广东侨报》、《百花园》、《柳州日报》、《广西日报》、《广西文学》、《中国汽车报》、《新闻汇报》、《人民日报》、《故事会》、《微型小说选刊》等报刊发表大量文学和新闻作品。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业