我爱我的家乡包拉温都:那片紫色山岗上的诗与远方

陈宝林

在吉林省通榆县西南部的草原与沙丘之间,藏着一颗被时光温柔守护的明珠——那就是我魂牵梦萦的家乡,包拉温都蒙古族乡。蒙语里,“包拉温都”意为“紫色的山岗”,光听这名字,仿佛就能看见夕阳为起伏的岗峦镀上一层朦胧的紫晕,风里都带着浪漫的诗意。这片2400平方公里的土地,东接瞻榆镇,南邻通辽,西望兴安盟,北连牧场与乡野,像一位沉稳的老者,用耕地的沃土、草原的辽阔、水域的澄澈和芦苇的幽深,滋养着世代居住在这里的人们。

杏花漫野:大自然的馈赠与奇迹

家乡最动人的名片,当属那片让世人惊叹的野生山杏林。在半拉格森村一带,数十里的山岗被60多万株杏树覆盖,1100亩的规模连专家都为之称奇——如此完整的天然山杏林,在国内实属罕见,更是亚洲最大的野生杏树林。它们不是人工栽种的规整苗木,而是大自然随性挥洒的杰作,100多万株杏树错落有致地扎根在起伏的沙丘上,从远处望去,仿佛绿色的波浪在大地上涌动。

每年三四月份,春风刚吹软了冻土,山杏林便迎来了最盛大的绽放。前一晚迎来光秃秃的枝桠,一夜之间就被粉白相间的花朵缀满,像是天上的云絮不小心落在了山岗上。漫山遍野的杏花铺天盖地,有的含苞待放,像害羞的少女抿着嘴角;有的尽情舒展,五片花瓣托着嫩黄的花蕊,在阳光下闪着微光。风一吹过,花瓣便簌簌飘落,如同下了一场温柔的雪,空气中弥漫着清甜的花香,深吸一口,连呼吸都变得芬芳。这时的包拉温都,是真正的“杏花海洋”,蜜蜂在花丛中嗡嗡忙碌,蝴蝶在花瓣间翩翩起舞,连路过的鸟儿都忍不住放慢翅膀,仿佛要把这春色牢牢记住。

待到初夏,花瓣褪去,枝头便挂满了青绿色的小杏。它们藏在紫褐色的枝条与绿叶间,像一串串调皮的翡翠,偷偷打量着路过的行人。伸手摘一颗咬开,酸涩的汁水瞬间在舌尖炸开,却让人忍不住期待盛夏的成熟——那时的杏子会染上橙黄的色泽,咬下去酸甜多汁,是独属于家乡的味道。

传说悠悠:时光里的神秘印记

这片神奇的山杏林,还藏着一段古老的传说。老人们常说,明朝时期,包拉温都曾是奴尔干都司通往京城驿道上的重要站点。有一年秋天,一队押运贡品的人马途经此地,午夜突然遭遇狂风,带队的头领被卷到空中,醒来时却置身于一片繁花似锦、鲜果满枝的仙境。一位白发老者递给头领一袋杏核,嘱咐他再遇大风就撒一把。后来将军重返此地,发现曾经荒芜的山岗已长满杏树,才恍然大悟——原来那场奇遇是神明的馈赠,而杏树正是守护这片土地的精灵。每次听到这个故事,我都觉得家乡的每一寸土地都充满了神秘的力量,那些在风中摇曳的杏枝,仿佛都在诉说着时光里的秘密。

文化飘香:草原深处的精神家园

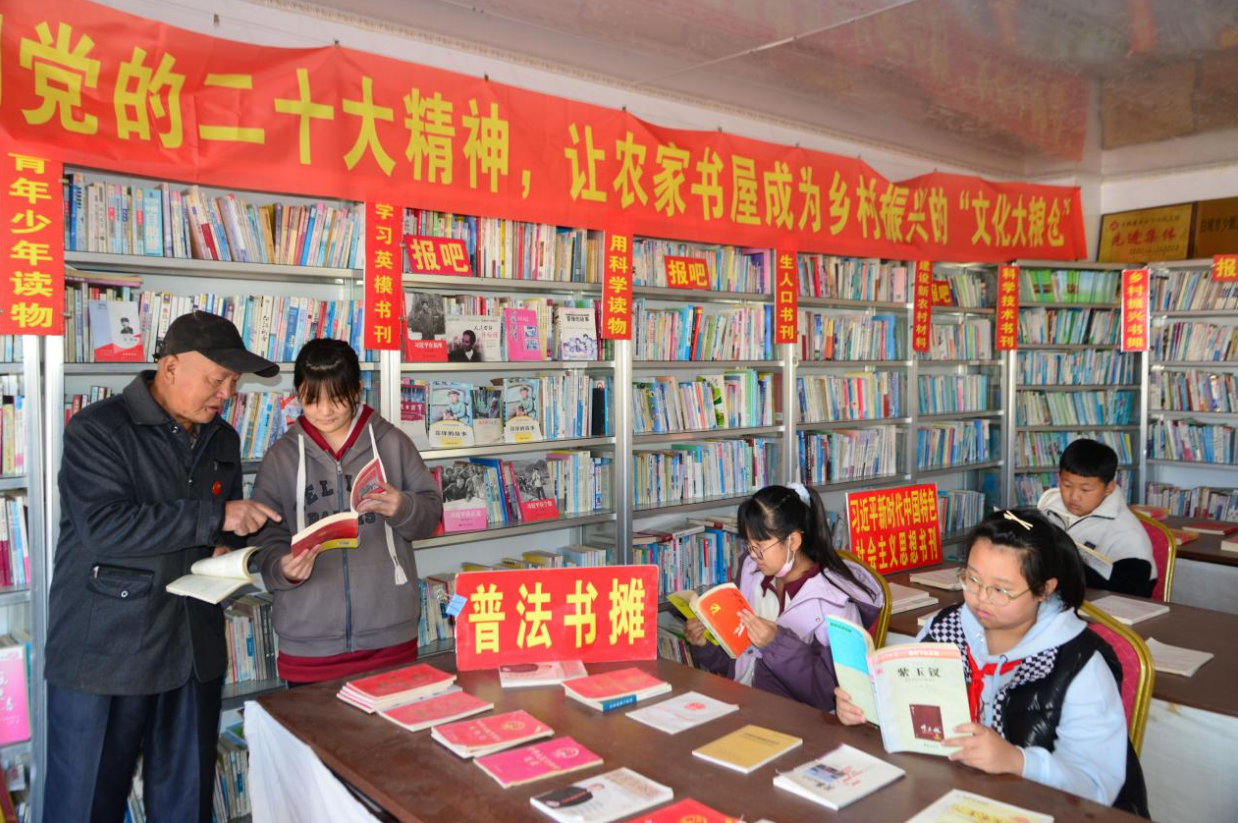

家乡的美,不仅在风景,更在人心与文化。虽然地处科尔沁草原深处,曾因交通不便而信息闭塞,但这里的人们从未停止对精神世界的追求。全乡13个自然屯,每个屯都有一个温暖的“报吧”,这是乡亲们最爱的精神乐园。乡政府送来钢报架和党刊,县科协搬来科技书籍和致富手册,乡亲们更是自掏腰包订阅报刊——曲淑霞大姐的“报吧”里,50种报刊整齐排列,3000册图书塞满书架,从85岁的老爷爷到6岁的小娃娃,都是这里的常客。午后的阳光透过窗户洒在书页上,有人读政策新闻,有人学种植技术,有人给孩子讲童话故事,油墨的香气里,藏着家乡人对知识的渴望。

而到了杏花盛开的季节,山杏林就变成了最热闹的舞台。马头琴的悠扬旋律在林间回荡,蒙古族姑娘穿着火红的长袍跳起安代舞,小伙子们唱起粗犷的草原牧歌,琴书艺人的三弦一响,乡亲们便围坐成圈,听得津津有味。游客们也会穿上民族服饰加入其中,与牧民们一起载歌载舞,杏花落在发间、衣上,笑声与歌声惊起林间的飞鸟,这一刻,自然与人文完美交融,每个人都能感受到家乡文化的活力与温度。

家园新貌:温暖的港湾与希望

如今的包拉温都,4600多位乡亲在这里安居乐业,其中六成是热情好客的蒙古族同胞。4个行政村、11个自然屯像珍珠一样散落在大地上,4所学校里传出朗朗书声,卫生院、敬老院、文化站、集贸市场一应俱全,基础设施越来越完善。2005年成立的自然保护区,让这片土地的生态更加美好,旅游业的发展也让更多人知道了这个“紫色山岗”上的秘境。

我爱包拉温都,爱它春天的杏花雪,爱它夏天的青杏甜,爱它秋天的草原金,爱它冬天的雪原静;爱它“报吧”里的墨香,爱它杏林里的歌声,爱它传说中的神秘,更爱这里勤劳善良的乡亲——他们用双手把沙丘变成绿洲,用笑容把日子过成诗。无论我走到哪里,家乡的杏花总会开在记忆里,马头琴的旋律总会萦绕在耳畔,那片紫色的山岗,永远是我心中最温暖的港湾,是我永远骄傲的故乡。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业