我在军营学写作

作者:杜跃清

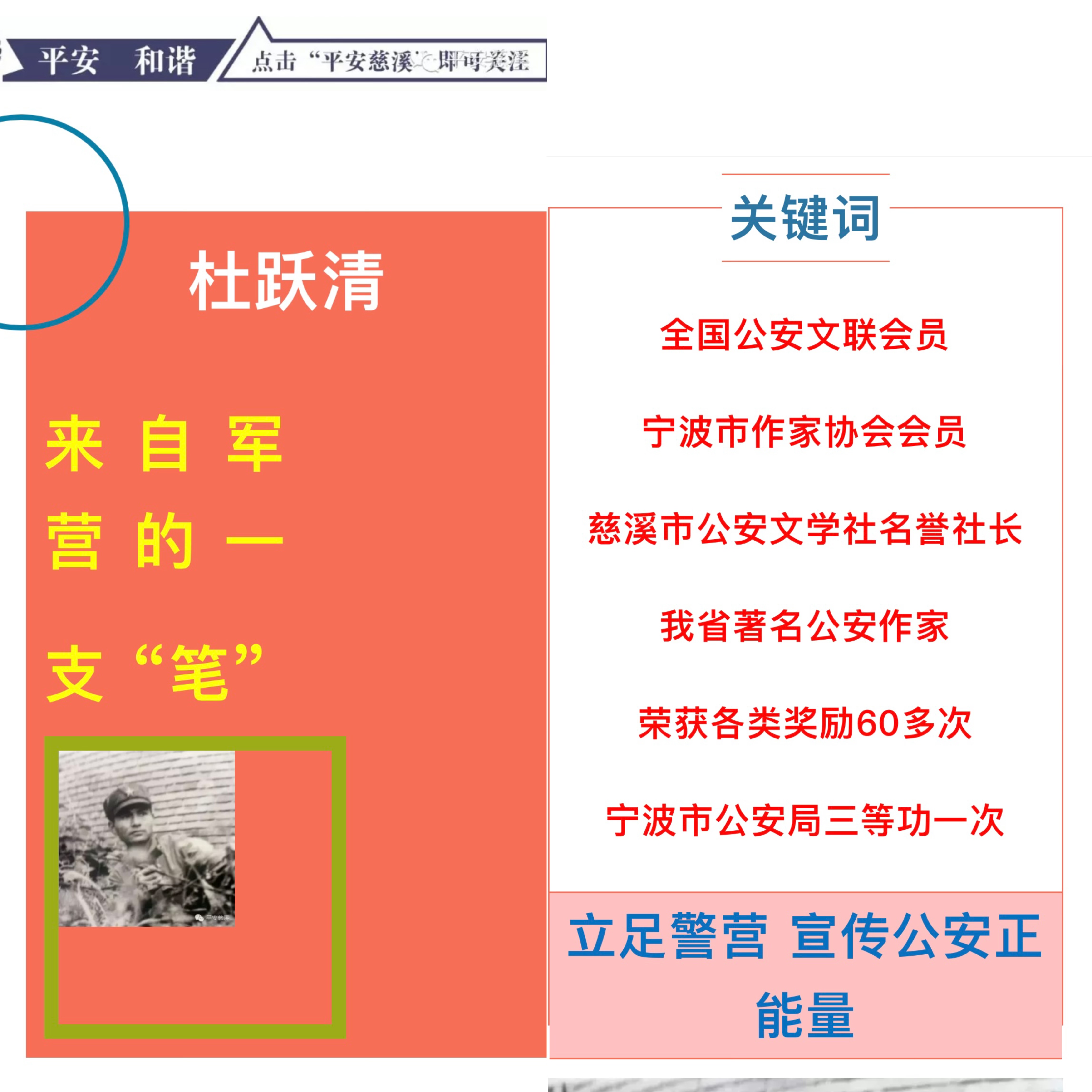

《杜跃清——来自军营的一支“笔” 》,这是2015年7月31日,平安慈溪公众号迎八一专题的一篇文章。

好多人看到这标题有点不理解,这也难怪,因我是在公安机关取得了写作方面的成绩后才有知名度的,应该如同市委副书记、政法委书记称我的那样才对呀:“政法一支笔”。

但我的写作基本功的确来自部队,说句接地气,又让人觉得把自己比作花,太不谦虚的话,我如一棵花木,在部队里含苞待放,到了公安机关,在市、局相关领导王志成、严锐、杜立东等精心“培育”下花朵绽放。

我服兵役四年,得益于读书时爱好文科,到部队遇到了贵人,有了施展“文才”的机会。

我当兵时,对我在写作方面有帮助的人不少,其中四位对我影响较大。

“我收到你的信,看了几遍,你是个文才。但在部队里,写作上不宜用过多的形容词……”这是我从旅教导大队培训结束,回到营部时,营长蒋华年对我说的话。

1982年春节过后,我被蒋营长从2 1连调入营部侦察班。不久,与班长郭海根、战士张庭国,从安徽驻地到位于江苏盱眙的旅教导大队参加为期四个月的全旅侦察兵集训。

郭班长让我给蒋营长写封信,汇报一下我们已平安到达,一定会全心投入训练等情况。我便写了一封学生气较重的信。

听了蒋营长对信的评语,看似表扬,实际上是批评。我虚心接受,决心好好学习适合实际工作和生活的写作知识。于是,我买了《文书学及实用公文》、《大众尺牍》等书,学习各种实用文体的写作技巧。

过了段时间,蒋营长调任某团副团长(后任军分区司令员、省交通厅副厅长),新来营长郑德玉(后任旅后勤部部长、省国资公司副总裁)。他虽是军事主官,但十分重视军营文化,平时总与我聊上几句。

后来,24连有位排长犯了错误,让他在营部反省,组织上让我监管他。我与他同住一套房子里,我怕他自杀,总想法与他聊天,减轻他的思想负担。刚开始时,他有种对立情绪,几天后,他觉得我没有恶意,又有相对丰富的文科知识,便拿出他过去发表在报纸的新闻稿,建议我学习新闻写作,并教我如何抓新闻要点等。

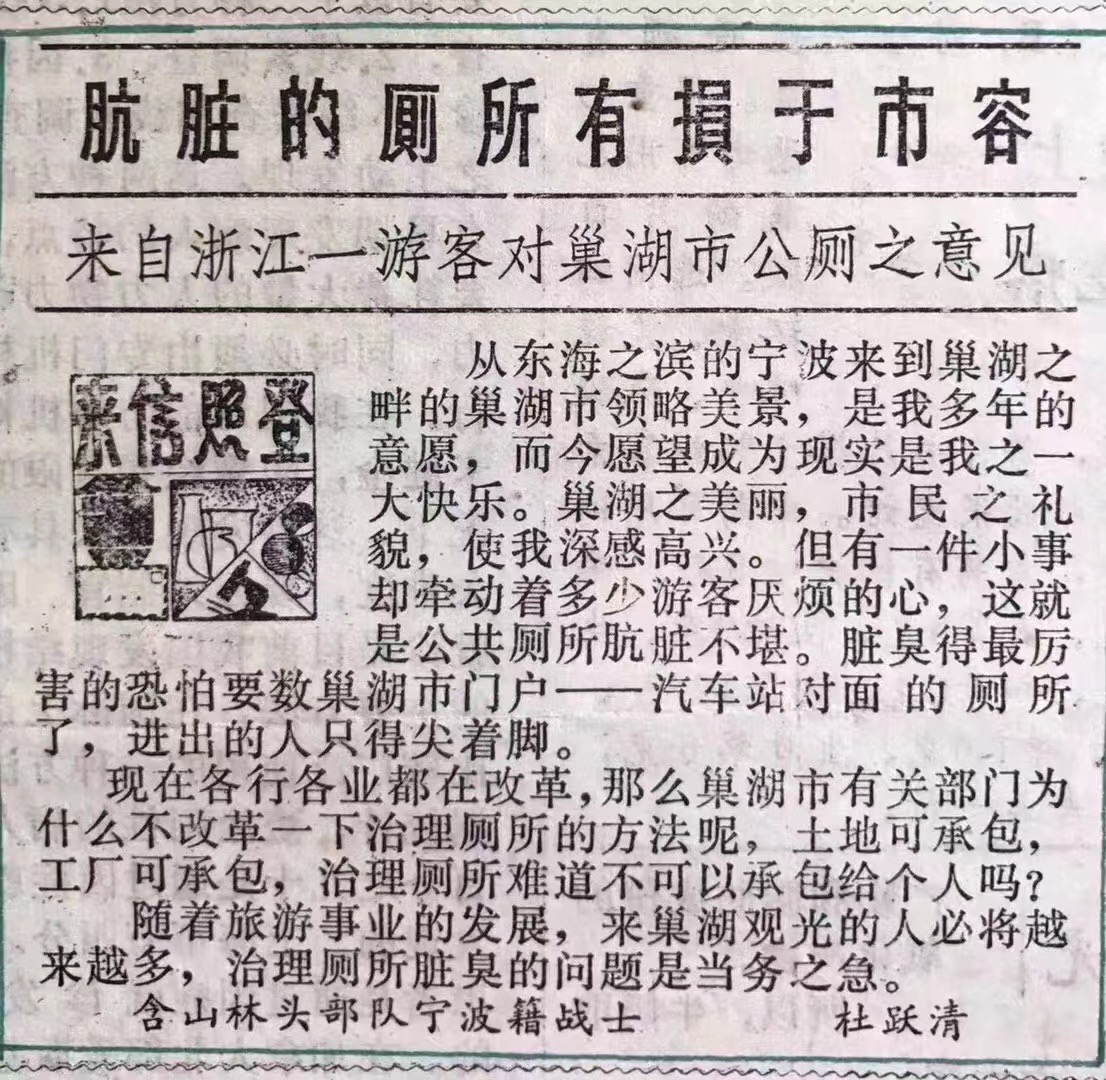

他回连队后,我又回到了侦察班,工作之余,我“眼观六路 ,耳听八方”,开始捕捉新闻线索。

我写的稿件终于在部队驻地所在的县、地级报纸、广播台发表了。

营部书记高乾稳书法很好,他擅于发现全营会写写的战士,我们同住一幢楼,同吃一锅饭,他对我很了解。他有时工作忙了,让我协助他处理文字类的工作,这样,我在营部里犹如“业余书记”了。

营部书记虽是排级干部,但相当于地方机关单位的办公室主任,也可说是营长、教导员的秘书,处理营部日常事务,与这两位营首长接触密切。高书记有时也向营首长说说我的特长。

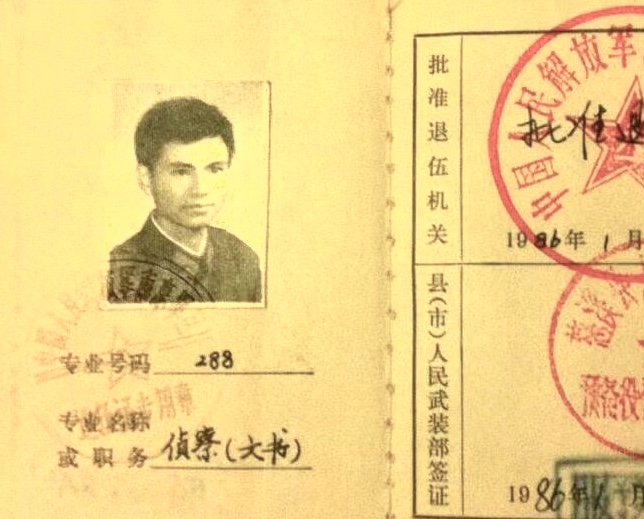

后来,高书记调任位于江苏省南京市的旅司令部保密员,担任营部侦察、通信二班合一的副班长的我,接替高书记,代理书记职务。几个月后,书记编制撤销,设文书岗位,我改任营部文书,职责不变。

我住在郑营长对门的套房里,他白天忙于下连队,晚上常到我的房间里向我布署工作,我写好方案、报告等后呈他审阅,他也常把自己写的材料等让我整理。他自身写作功底扎实,对我也严格要求,让我打下了写作基础。我在部队里因写作被评为精神文明建设先进个人,获得嘉奖等。

回望那段火热的军营岁月,正是蒋营长对我犀利的点拨,那位排长在写作上的指引,高书记对我的看重,郑营长对我的信任和严苛的锤炼,共同为我这支“笔”注入了最初的墨汁,校正了笔锋的方向。我在军营这所大学校里,由初出校门的懵懂青年,逐渐成长为一名能执笔为枪的战士。这支从军营中磨砺出的“笔”,不仅记录了我四年的青春足迹,更成为日后我在公安机关书写忠诚、服务人民的坚实根基。当被赞誉为“政法一支笔”时,我深知,那最初的锋芒与力量,永远镌刻着军营的烙印。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业