纸间烽火里的精神长明

(系列创作)

题记:小学时,老师讲高玉宝的故事,总让我格外受鼓舞——他不认多少字,就用最质朴的图画代字:“鬼”画鬼脸、“杀”画刀按脖子、“哭”画带泪的脸、“半”画半个窝头、“夜”画星星、“鸡”画家禽、“叫”画张嘴模样、“从”画毛毛虫、“心”画心形、“眼”画眼睛、“里”画梨、“要”画张嘴咬物(以“咬”代“要”)、“入”画鱼(乡音近“鱼”)、“党”画口钟(以钟声“当当”代“党”),这些简单的符号里,藏着最动人的坚守。

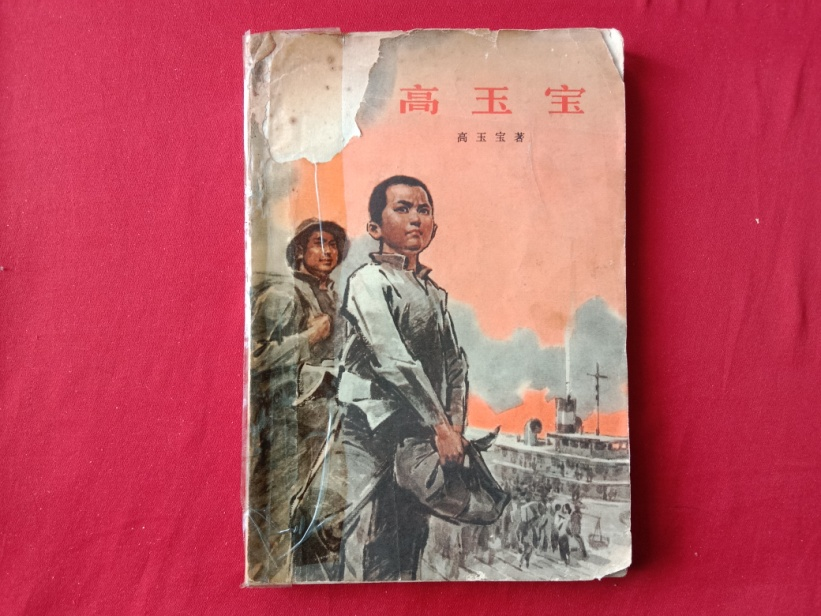

1973年一个星期天,我和堂哥罗祖华、罗祖洪步行到都匀新华书店,把《高玉宝》捧回了家,这一藏就是五十多年。如今再翻这本书,封面塑封磨了毛边,砖红色底色浸成温润的土黄,烫金书名虽斑驳仍透着股劲儿;内页纸边卷成波浪,折痕如年轮,全是无数次捧读留下的痕迹。

书中《鬼子兵来了》《孙家屯的遭遇》《两副棺材》《过年》《我要读书》《上工》《放猪》《学校门前的风波》《半夜鸡叫》《长工们的团结》《大连一月》《在窑厂里》《上山东》共十三章,从硝烟弥漫的开篇到奔赴前程的终章,每一页都藏着民族的筋骨。

2025年9月3日,是中国人民抗日战争胜利80周年。今天的幸福生活,是无数先烈用鲜血染就的。值此纪念之际,我写下这组以《高玉宝》为引、融散文与诗歌于一体的作品,既是致敬高玉宝的不屈硬气,也是承接历史传承的使命——以“读《高玉宝》敬抗战风骨”为魂,铭记过往苦难、珍惜当下荣光,让不屈民族精神照亮我们报国前行的路!

读《高玉宝》忆史弘魂(散文)

文/罗祖文

小学堂的粉笔灰还飘在记忆里,我总想起那时的场景:老师在黑板前讲高玉宝的故事,寨老在晒谷场摇着蒲扇补细节,堂哥凑在我耳边说“那人连字都认不全,却画出了整本书”。每一次听,我都攥紧衣角——一个不认字的人能出书?这念头像颗小石子,在我心里落了根,总盼着能亲眼看看那本藏着“画出来的字”的书。

1973年8月下旬,都匀的暑气还粘在皮肤上。我攥着四毛二分钱,纸币被手心的汗浸得发皱,紧紧跟在堂哥祖华、祖洪身后。帆布鞋踩过尘土飞扬的土路,每一步都朝着都匀城里的新华书店。我盯着前方隐约的街景,心里直打鼓:这钱是攒了半个月的零花钱,听说好多人都在找《高玉宝》,要是去晚了卖光,真不知道要等多久才能再凑够钱。

书店柜台的玻璃蒙着层薄灰,唯独那本砖红色封面的《高玉宝》,像裹着层光。我踮着脚,手指隔着玻璃指向它:“同志,要那本《高玉宝》!”店员抽出书时,烫金的书名晃了我眼,指尖触到纸页的瞬间,我忽然顿住——这纸比课本厚实多了,摸起来糙糙的,像能接住人心里的话。我慌忙把钱递过去,抱着书贴在胸口,脚步都轻快了:往后的煤油灯下,终于不用再听零碎片段,能自己读高玉宝的故事了。

翻开封底,“1972年4月贵州第一次印刷,定价0.42元”的字样映入眼帘。我摸了摸定价,又捏了捏空了的衣兜,忍不住笑了——这钱花得值。往后的夜晚,煤油灯的光映着书页,我翻得格外轻,生怕蹭坏纸边。眼前的书是正式出版的版本,满页都是规整的铅字,没有半分手稿里“画字”的痕迹,可看着看着,老师当年讲的画面就浮了上来:高玉宝当初写这些时不认字,便画“鬼”为龇牙咧嘴的模样,画“杀”是一把刀架在脖子上,连“党”都画成口钟,靠钟声“当当”记发音。我掏出铅笔在草稿纸上模仿,画着画着忽然停笔:现在读的是现成的字,可这背后藏着多少个用画代字的夜晚?高玉宝得有多倔,才把这事做成了?

翻到《半夜鸡叫》那章,铅字里周扒皮弓着腰学鸡叫的模样,竟和老师描述的一模一样。我攥紧了拳,心里烧得慌:原来以前的长工这么苦,亏得高玉宝记着,哪怕当初只能靠画,也要把这些苦日子留下来。我指尖划过“我要读书”的段落,忽然想起自己能坐在煤油灯下看书的日子——这都是高玉宝那辈人盼了一辈子的日子啊。

书翻了一遍又一遍,书脊慢慢磨软,我才在扉页上看见“高玉宝著《高玉宝》”。作者和书名竟一模一样?我盯着那行字看了半晌,突然拍了下大腿:“这不就是自己写自己吗!”原来不是只有英雄的大事能成书,普通人的苦、普通人的倔,哪怕起初只能靠画,也能变成正经的铅字。这个念头像火星子,一下点燃了我:说不定将来,我也能把自己的故事写下来,哪怕字不多,也是自己的念想。

后来的几十年里,我慢慢摸清了书里的分量:1951年高玉宝在行军路上写入党申请,满纸都是画出来的渴望;北京军博里存着的手稿,没一个正经字,却比任何铅字都重。高玉宝从放猪娃变成作家,写了四百万字,讲了五千场演讲——我摩挲着泛黄的纸页,指腹蹭过卷边的页角,心里叹:这人是把“不服输”刻进了骨头里,没学上就琢磨“画字”,上了战场还不忘写故事,这份劲,我得记一辈子。这本书我一藏就是五十二年,纸页上的每一道折痕,都是我跟着故事揪心、动容的痕迹。

2025年8月23日,气温21到29度,风里没了盛夏的燥热——今天是处暑。我一大早站在老家二楼的房顶上,初秋的凉风吹起我的衣襟,远处的稻田泛着浅黄,像铺了层碎金。望着熟悉的乡野,我忽然想:秋天要来了,稻穗该沉甸甸的了,可这好日子,是多少人在烽火里拼出来的?目光往下落,正看见书桌靠窗的位置,那本《高玉宝》静静躺着,书脊的烫金字虽斑驳,却还透着股劲。我想起不久后的9月3日——抗战胜利80周年了,日子越来越好,可不能忘了当年是谁扛住了苦难。风好像懂我的心思,把“自己写自己”的念头又吹了回来,我快步走下楼梯,手不自觉摸向口袋里的手机:就今天,把这份与《高玉宝》的羁绊写下来,先写散文记过往,再写诗颂风骨,能把心里的纪念说出来,就算圆了当年的盼头。

八十年前的烽火早散了,土坯房变成了高楼,土路跑起了高铁,连自家的老木房也改成了水泥砖房,装了透亮的玻璃,挂着遮光的窝帘,房顶还辟出块小天地,种着四季常青的花草,还有日常吃的蔬菜和调味的香料。我指尖在手机屏幕上悬了悬,又看向桌角那本《高玉宝》,心里忽然踏实了:有人说“小学水平”也好,笑“半瓶水晃荡”也罢,高玉宝当初用画写字时,不也没人信他能出书?这满页铅字背后的抗争,从来不是“啰哩啰嗦”的絮叨,是前人用“不服输”换回来的安稳——连房顶种花草的日子,都是这份劲撑起来的。如今重读这本书,才懂“读《高玉宝》敬抗战风骨”就是对时代最好的纪念。暑去秋来有收获,我便循着这份精神,写下这首诗:

读《高玉宝》敬抗战风骨(诗歌)

文/罗祖文

粉笔灰在阳光中轻扬

老师讲起高玉宝的过往

我们仰着脖颈,听得痴狂

那个不识多少字的儿郎

把鬼勾勒成龇牙模样

杀字刻成刀架颈窝的凶相

党似洪钟,当当敲响执着的信仰

1973年的一天,紧攥四毛二

我和堂哥祖华、祖洪奔向都匀书店

《高玉宝》落于掌心之间

这一捧,就是五十二年

纸页泛黄,藏着岁月的力量

山东黄县的娃,八岁走进学堂

不到一月,求学路便匆忙收场

放猪娃的脚印,踏过泥泞山乡

“我要读书”,呐喊撞在门板上

声浪盖过校门前的喧嚷

睁眼瞎,摸爬滚打一路闯荡

十七岁扛枪,奔赴战场

军邮袋压在肩头,沉甸甸的希望

赶路时逢人就把字来问

1951年,行军途中思绪长

草根作笔,绘就故事的篇章

连入党申请,也用心画满渴望

这一年,长篇小说在军报连载亮相

写书的、书里的,都叫高玉宝,声名远扬

不会写字,就用想象搭建文字的房梁

画周扒皮,画长工的苦难沧桑

半夜鸡叫,撕破黑夜的网

画中的鸡,扑腾着反抗的翅膀

星星在夜空,替黑夜守望

半个窝头顶着半字的形状

大嘴咧开,喊出抗争的声响

长工的拳头,攥出破晓的星光

两副棺材,压不住骨气的刚强

在窑厂的烟火中,信念茁壮成长

符号在纸页,列成抗争的行

眼泪是哭字的标点,满含哀伤

毛毛虫爬动,聚成“从”的力量

梨儿守着“里”字,思念故乡

鱼儿游动,摆成“入”字的方向

每一道划痕,都在呼喊:别忘!

北京军博里的手稿

不是写成,而是用心血绘成的画稿

带着硝烟的味道,汗渍的印烙

1958年9月,北京第一版书闪耀

从放猪娃到人民作家,人生绽放光芒

四百万字,续写传奇的诗行

五千场演讲,点亮百万少年的梦想

毛主席称赞,这是全军的荣光

抗战胜利八十载的时光

风里满是新故事在生长

土坯房变身高楼,挺立四方

土路之上,高铁飞驰奏响乐章

卫星环绕地球,探索远方

穷山沟装满欢声笑语的海洋

那些画出来的苦难,化作前行的力量

正长出千万个“强”字,镌刻希望

2025年9月3日的风,温柔又激昂

裹着八十年的光辉,洒在大地上

纸页的褶皱里,藏着全军的骄傲荣光

更在青年的心头,点燃担当的火光

用才智编织互联网的网

把事业扛在肩头,步履铿锵

铭记曾经的黑暗,才知此刻的明亮

把力量,种进这片土地的心房,万世流芳

2025年8月23日于贵州都匀邦水栗木寨

赏析点评:

在抗日战争胜利80年之际,本次系列创作以“纸间烽火里的精神长明”为总领,是一组以《高玉宝》为引、融散文与诗歌于一体的纪念佳作:散文《读〈高玉宝〉忆史弘魂》以第一人称串联“盼书—购书—品书—藏书”的“忆史”脉络,让高玉宝事迹与时代记忆落地;诗歌《读〈高玉宝〉敬抗战风骨》紧扣散文细节并以意象升华,侧重“弘魂”以实现民族精神共鸣,二者通过散文结尾过渡与诗歌场景呼应形成“叙—颂”闭环。全文仅在诗歌后保留“2025年8月23日于贵州都匀邦水栗木寨”落款以避冗余,从题记点题到文、诗分层表达,结构严谨、情感连贯,既存生活质感,又凸显“铭记历史、传承精神”的核心主旨。

打铁先得本身硬,弘扬人民抗战精神,当今劳动不能少。图中是作者罗祖文在故乡老家——贵州都匀绿茵糊街道邦水栗木寨创办的“邦水栗木寨罗氏产业基地”干活时的留影:劳作间隙稍歇,手捧水杯暂解疲惫,身后是乡土间的产业光景,身前是对“以劳动承风骨、以实干传精神”的践行,让抗战精神里的“不服输”,在当下的田间地头、产业实践中落地生根。

作者介绍:罗祖文,又名彭应文、彭万文,贵州都匀绿茵湖邦水村(栗木寨)布依族,60后中共党员,大学专科学历。系贵州省散文学会、都匀市作家协会会员。曾任职于墨阳完小、墨冲区教育办、都匀三小、都匀市创建办(后为市精神文明建设中心),担任区(镇)语数体教研员、镇教育工会主席、市创建办信息科科长。兼任都匀市政协七届委员、市教育工会宣传委员、市教师阅读写作协会副秘书长、都匀晚报通讯员、贵州省中等师范函授学校墨冲区中函班主任、陆军预备役营部书记。2000、2004、2008、2014年先后借调至墨冲镇政府、都匀市委宣传部、市教育局、黔南州委组织部。获国家体育总局与教育部联合表彰、中国教育学会“优秀农村中学语文教育工作者”及黔南州“宣传思想工作先进工作者”等称号。2021年退休。在国家、省、州、市级媒体发表作品2000余篇,两度获评都匀市作协“优秀会员”(2020—2023年度为唯一获得者)。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业