【纪实散文】

青山深处的烽烟

——朵寨抗战记忆

文/卢祖军

2025年,是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。八十年风雨沧桑,许多历史细节逐渐湮没于时间深处,但有一些记忆,仍顽强地存活在民间,存活在每一个亲历者后代的血脉之中。2025年8月1日,清晨,独山县城还笼罩在一层薄薄的晨雾中。我发动车子,驶向华庭苑小区门口。县文联副

主席胡世昌已等在路边,手里拎着录音设备和笔记本。今天是八一建军节,也是我们计划深入下司镇三兴村朵寨采访抗战故事的第一天。

天气晴朗,阳光灼人。车子穿过逐渐热闹的街道,我们又赶到福林铭城接上了柏达章(其父亲柏必青,是朵寨抗战全程经历者,已经去世;柏达章也是本次采访线索提供者)。柏达章今年55岁,在独山做生意,为人热情爽朗。一上车,他就笑着说:"今天去玉笛家,让她的家人帮我们搞后勤,现在我们农村条件好了,本次采访没有后顾之忧。"柏玉笛是县融媒中心派驻三兴村的第一书记,正在村里正组织老兵座谈会,她忙得脱不开身,特意嘱咐父亲在家招待我们。

车子驶出独山城区,沿兰海高速前行,不到半小时便从下司站驶出。下司镇区街道干净整洁,两旁青砖碧瓦的仿古建筑林立而错落有致,长寿湖上荷花盛开格外艳丽,远处群山如黛、云雾缭绕,宛如贵州“小桂林”。胡世昌望着窗外,轻声说道:“八十一年前,这条路上走过的不是游客,而是逃难的百姓和追击的日军。”车内一时无声,气氛陡然凝重。

朵寨是一个布依族寨子,坐落在群山环抱之中。如今寨子里大多建起了两三层的小楼,仅存的几间土墙老屋早已无人居住,墙上贴着"已有安全住房"的标识。乡村振兴新时代悄悄改变了村寨的面貌,但八十年前的枪声与呐喊,却依然刻在老一辈人的记忆里。

柏玉笛家就在朵寨组寨中间,一栋整洁的砖房。她的父亲五十出头,精神矍铄,正忙着在灶房里炒菜。爷爷82岁了,坐在堂屋里的椅凳上,见我们进来,笑着点点头。他们都知道我们今天为何而来。

"天气热,先喝碗杯再说话。"柏爸爸递过来几杯茶。我们刚落座,柏达章便拨通了电话:"荣顺啊,你准备一下,等会带我们去'拉鸡往'洞看看。"

不久,几位老人陆续到来。82岁的柏如高慢慢走进堂屋;83岁的柏必武杵着拐杖也来了;51岁的柏元龙;还有53岁的柏荣顺(抗日村民柏景臣的孙子),手里握着一把镰刀,眼神沉静。

我们围坐在堂屋,我将笔记本摊开。柏达章清了清嗓子,率先开口:

"我小时候,常和大人们坐在火塘边摆故事,听他们讲1944年冬天日本鬼子打到贵州的事。那时候听不懂,现在想起来,每一个细节都让人心痛。"

那是1944年11月底,日军从广西方向侵入贵州,一路经南丹、六寨、麻尾,最终抵达下司镇拉查一带集结,随后分股窜扰周边村寨。其中一股约十人,进入朵寨地区扫荡。

"其实早几天就听说日本人要来了,"柏达章语气低沉,"寨子里人心惶惶,能跑的都跑了,粮食和牲口也都藏进了山洞。我爷爷那时候还年轻,带着全家人连夜往深山里躲。"

朵寨有两个天然洞穴:一个在通往拉卖组及鱼寨组的路坎上,地名"拉鸡往",主要用于藏粮关畜;另一个在寨子左侧拉访组后山上,地名"坝岭洞",是群众藏身之所。这两个洞,成了寨民们最后的庇护所。

日军进寨那天,狗叫声骤起。柏如顺的父亲正在火塘边烧茶,听见动静,立刻用水壶里的茶水浇灭火苗,转身就往“拉鸡往”洞跑。日军发现了他,紧追不舍。老人熟悉地形,几下就窜入密林,爬向山洞。

日军追至山脚,见洞口位于半山腰,地势险要,难以强攻,便朝崖壁开枪威慑。柏如顺的父亲抵达洞口后,与几名青壮年以石壁为掩护,用鸟铳火药枪还击,不时推落石块阻击。日军虽装备精良,却一时难以攻上,双方僵持至天黑。

与此同时,另一路的三名日军正朝着坝岭洞方向行进。

柏景臣当时38岁,是柏荣顺的祖父。那天他因放心不下家中未及时转移的牲口,悄悄潜回家中煮猪潲喂牲口,却被日军发现。他转身就往坝岭洞跑,日军在后紧追。

柏景臣是贵州山区长大的布依族汉子,脚步极快,转眼就钻入山林。他迅速爬至洞口的软梯------那是村民为防日军用绳索和木棍临时扎成的,平日不收,只在必要时由守洞人放下。

日军追至崖下,朝山上开枪。柏景臣中弹受伤,却强忍剧痛,一边收起软梯,一边朝洞内喊话,让群众向山顶转移。他自己则留在洞口,以石头还击,并用布依语怒骂日军。

一名日军受伤,激怒了其余敌人。他们试图攀爬软梯,柏景臣死死守住梯口。日军一手抓绳,一手持刺刀向上猛刺。柏景臣身中数刀,血流如注,仍奋力推石阻敌。最终,他倒在洞口,牺牲时手中还紧握着一块石头。

洞内群众得以安全撤离。

天黑后,日军撤回寨子。部分村民悄悄返回喂牲口,有些人不幸被俘,被迫为日军挑运抢来的粮食和猪肉至拉查集中点。其中一人是柏如泉的父亲柏世香。抵达后,他趁日军饮酒作乐时,借口说上茅房逃入密林中,才幸免于难。

讲述至此,柏达章声音哽咽,桌上的茶水早已凉透。柏荣顺低着头,手中的镰刀握得紧紧。

我们提出去洞口看看。柏荣顺起身带路,一行人沿着寨子小路往拉鸡往洞走去。这条路蜿蜒曲折,两旁是茂密的竹林和灌木丛。柏荣顺边走边说:"小时候常听爷爷讲,当年他就是沿着这条路往洞里跑的,日本人在后面开枪,子弹就打在他脚边的石头上。"

洞口至今仍保留着当年用大石块垒成的防护墙,墙体厚重,苔痕斑斑。我们攀上陡坡,站在洞口向远望去,群山连绵,绿意葱茏。柏荣顺指着远处说:"那边就是坝岭洞,我爷爷牺牲的地方。"

"坝岭洞太高了,路也不好走,我们就在远处看看吧。"柏达章说道。我们驱车至大路边,遥望那个曾发生悲壮一幕的山洞,拍了几张照片,无人说话。夕阳西下,余晖洒在山洞上,仿佛为那段历史镀上了一层金光。

回到独山那晚,我难以入眠。第二天,便向县文联柏顺光主席汇报了采访情况。我们认为材料仍不够扎实,尤其是柏景臣牺牲时安葬的地方和家庭背景尚有模糊之处。柏主席决定,8月20日再次组织采访。

那天细雨霏霏,天气转凉。柏主席亲自带队,我与柏达章同行。行前,柏达章已联系柏荣顺,请他务必找到更多线索。

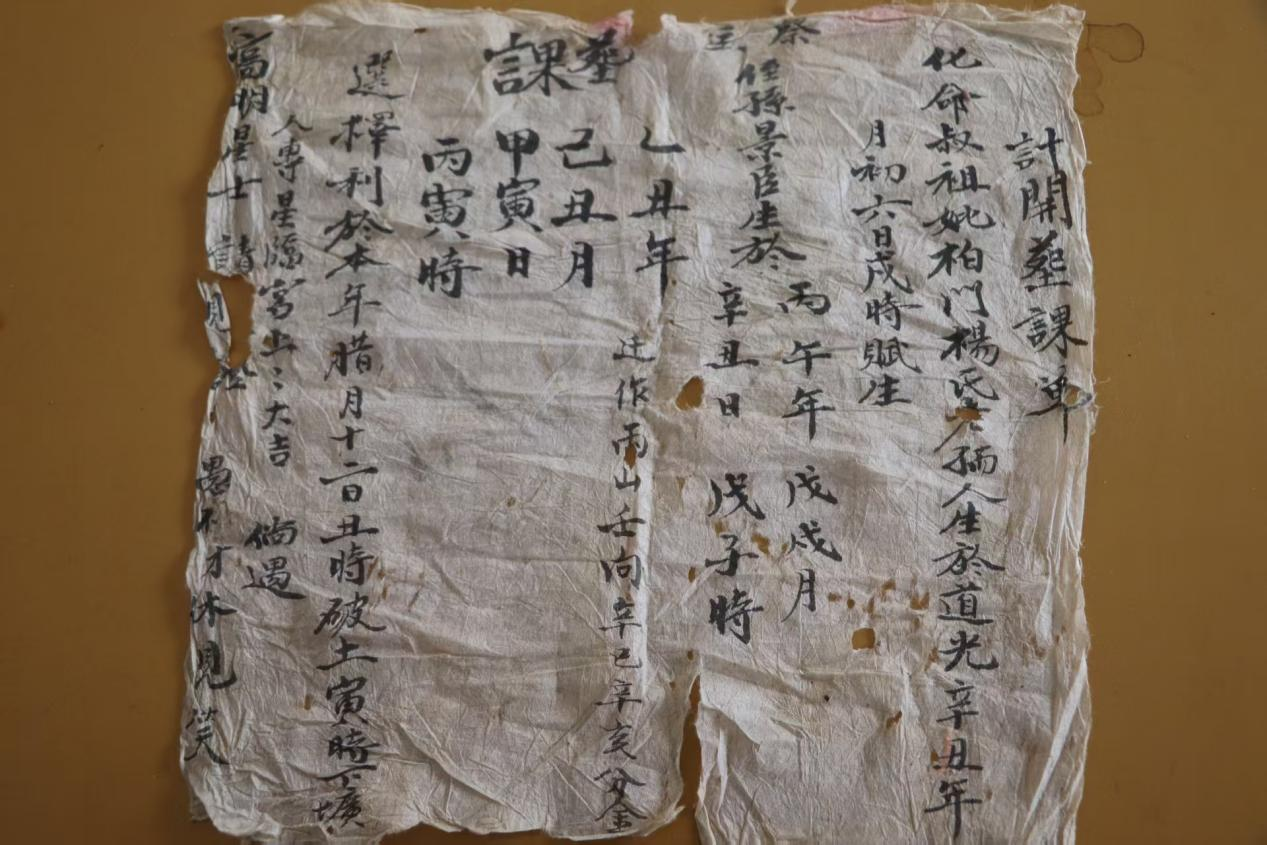

这一次,柏荣顺从箱底翻出一张泛黄的"开葬课单",是其曾叔祖母太的葬仪记录。上面记载她生于1841年,而柏景臣生于1906年。据此推算,柏景臣牺牲于1944年,年仅38岁。柏荣顺抚摸着那张脆弱的纸张,轻声说道:"这位曾叔祖母太,一生无儿无女,晚年孤苦。我爷爷当时虽然家境贫寒,却主动承担起照顾她的责任。1937年她去世时,爷爷省吃俭用,甚至卖掉了家中唯一的一头耕牛,为她置办棺木,体面安葬。寨里人都说,一个侄孙能做到这个份上,实在难得。"

我们再次来到朵寨,在柏如泉家中,与柏必科等几位老人促膝长谈并细细梳理线索。老人们你一言我一语,补充了许多细节:柏景臣是个热心肠的人,平时就爱帮助邻里;他牺牲的那天,身上还揣着给生病的老母亲抓的药......柏必武老人回忆道:"听老人讲, 柏景臣当时在寨子上是最孝顺的,不仅照顾自己的老母亲,对寨子里无依无靠的老人都很关照。他常说,寨子就是一个大家庭,谁有困难都要帮一把。"

之后,柏荣顺带我们前往离寨两公里外的一处田坝边山丘——柏景臣的墓地。开车行走在田间的一条产业路的尽头停下,还要经过一片绿意盎然的稻田,雨中的田埂上泥泞难行。柏荣顺走在最前,用镰刀劈开杂草。抵达坟前时,他沉默地清理坟头杂草,点燃香烛,烧纸祭拜。那一刻,他表情凝重,眼神中有一种难以言说的国恨家仇之悲痛。那是来自家族的记忆,更是一个民族的伤痕。

我们站在墓前,烧香祭拜、鞠躬三次。雨丝无声落下,青山静默。

离开墓地后,我们来到了隔壁的打寨组。走访了87岁的莫能祥、60岁的柏友龙、64岁的柏文光、80岁的汪春群等——这些老人虽已年迈,却都记得柏景臣被日军杀害的事。

他们用浓重的乡音重复着同一句话:“他是为寨子上乡亲们而死的。”汪春群老人拉着我的手哽咽道:“我和我姐都是在这寨子里出生、长大的,后来又都嫁在本寨。那些事,外嫁进来的人根本不晓得……日本人在朵寨杀人……我姐知道……这一方的老人都知道,我是后来才听姐和老人们讲的……”莫能祥老人沉思中叹息道“当时,我和柏必青、柏顺祥三个都是5岁的小孩,日本人到朵寨的罪行,必青大哥是亲身经历和全程知道的,顺祥也知道......可惜他俩去世了......现在我还活着,又没文化......只记得朵寨有一个人被日本人杀死......原因就是用滚石从洞口......打击了他们.......具体细节不是很清楚了......”

返程车上,谁也没再开口。雨点敲打车窗,柏顺光主席忽然望向窗外,声音像从旧时光里传来:“1944年,日军发动‘一号作战’,衡阳、桂林相继失守,铁蹄想借我们贵州的脊梁去踩重庆。可黑石关阻击战、深河炸桥巨响,把侵略者的梦炸断在独山。今天,我们用笔、用镜头追记的,正是那个大时代里小人物以命相搏的血性与尊严。朵寨的每滴血债,都是家仇,更是国恨。不忘历史,吾辈当自强呀。”我点点头,笔记本上已写满密密麻麻的字迹。记录着日本军国主义在朵寨、在独山、在中国大地犯下的罪行,这些罪行不能被时间冲淡,不能被谎言掩盖。

2025年8月23日上午九点,我为补全更深度的考证,特意拜访了住在县城银杏小区的85岁汪春美老人(汪春群的亲姐姐)。尽管年事已高,老人家身体依然硬朗,近年来随子女在县城生活。得知我来采访朵寨抗战往事,她深受感动,记忆如潮水般涌来:“那时候我还小,听说日本人烧光了百花寨,在下司把坏事做尽……当时没有通下司到朵寨的大路哦……日本鬼子来朵寨的时候,寨里人能躲的都躲进洞了。当时,听我爸妈讲,朵寨有个男子汉为保护洞里的寨上乡亲,被鬼子发现。他往半坡上跑,一边跑一边滚石头砸日本兵……鬼子怒了,就开枪了……后来……我爸讲他被日本人杀死了……很惨!”老人说着,眼角泛起泪光.......

八十一年过去了,枪声早已散去,炊烟重新升起,而记忆,依然醒在山川与人心之间。我们要用笔、用镜头、用一切可能的方式,让后人知道这片土地曾经发生过什么。那些老人的讲述、那些险峻的山洞、那座寂静的坟茔,以及柏荣顺在雨中坚毅的背影------这一切,不仅是历史真实的注脚,更是一个民族不能忘记的根与魂。我们不是制造历史的人,只是聆听者、记录者、传递者。唯愿这些真实的声音,不被时间湮没,永远回荡在青山深处。(图片均为卢祖军拍摄)

作者系黔南州民间文艺家协会副主席、独山县作协副主席。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业