【纪实散文】

独山双虹洞

——地质奇观与抗战回响

文/卢祖军

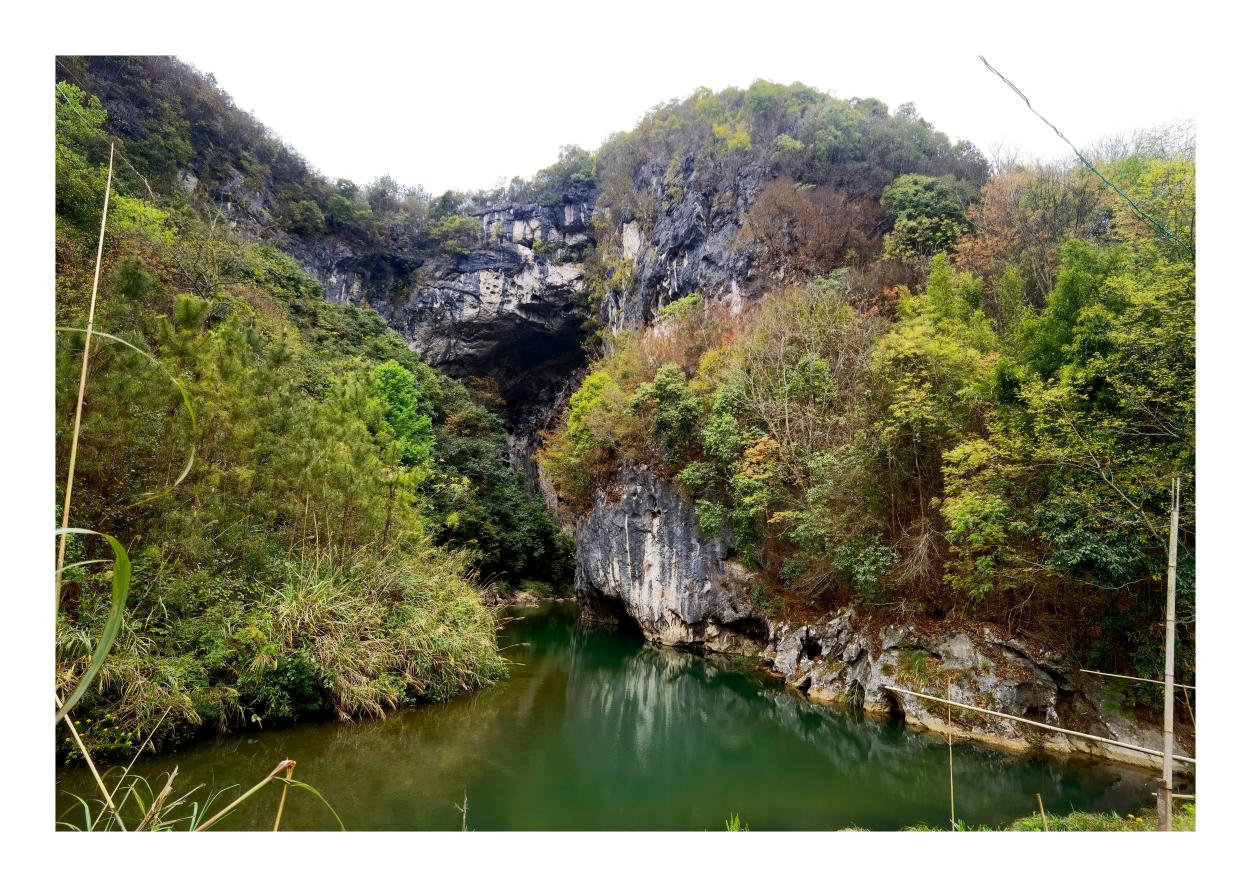

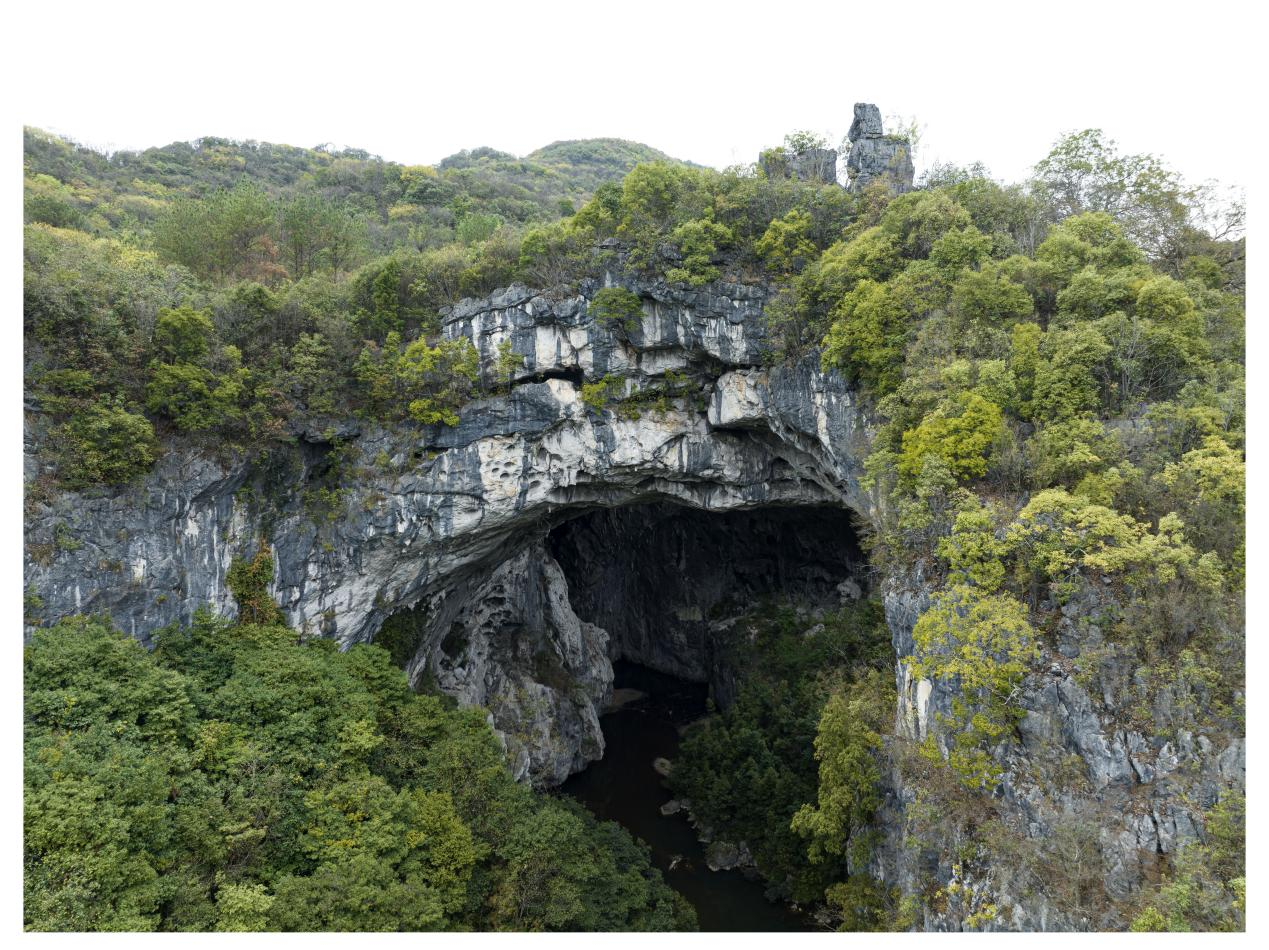

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,回望历史,我的家乡黔南独山县上司镇谭尧村下江寨的那座天然溶洞,愈发显得厚重与深刻。寨子后山,矗立着一方巨大的天然溶洞,洞口高逾百米,林木森然拱卫。洞顶怪石嶙峋,如同沉默坚毅的卫士,守护着贵州大山深处的秘境------这就是滋养我童年、牵绊我血脉的下江双虹洞。

双虹洞于我,远不止是故乡风景。她是童年的乐园,是祖辈的庇护所,更是一部镌刻在岩石与流水中的厚重史书,承载着自然伟力与人文回响。为了更真切地触摸这段历史,我近期特意回到寨中,拜访了熟知往事的长者:83岁的退休老干部黎扬友(其父黎显要是自卫队员)、83岁的退休教师岑正文(其父岑永隆是当年转移群众的组织者)、70岁的黎修荣、60岁的退休教师岑应国,并通过电话采访了60岁的黎国君(黎扬友之子)、岑洪林等。他们的讲述,多源于父辈的亲身经历与寨中口口相传的记忆,让那段烽火岁月愈发清晰立体。

一

双虹洞的神奇,始于它与历史人物的神秘交集。寨中老人口口相传一首古谣:

后洞九十九首诗

真仙题五我吟和

几百年后再忆时

弘祖不悔此洞游

谣中意指,这诗是当年为徐霞客撑船入洞的先祖,亲见徐霞客(名弘祖)题于洞壁。教师岑应国对此谣尤为熟悉,他说这是寨里老辈人代代相传的故事,可惜具体题诗的位置,早已湮没难寻。

查阅《徐霞客游记》,在明崇祯十一年(公元1638年)三月廿九日的日记中,他详述自上司南行路径:"...西有座数百丈天然石头拱成大隘口,两旁石骨嶙峋,点火棒撑船而入洞。由洞口向北而出,转向东北上行..."他笔下"数百丈天然石头拱成大隘口"、"撑船而入洞"的特征,与我下江双虹洞的宏阔地貌、水道穿行方式惊人契合。那个曾被乡人呼为"大隘口"或"石头拱"的地方,正指向了双虹洞。

若传说为真,那幽暗洞窟深处的某片石壁上,应曾墨迹淋漓,记录着这位千古奇人的惊叹。可惜岁月无情,风雨剥蚀,今日唯余苍苍石壁,引人无限遐思,徒留传说印证着古人与奇洞的缘分。

二

双虹洞最震撼人心的篇章,写在中华民族最屈辱也最顽强的岁月------抗日战争。

1944年底,侵华日寇发动"豫湘桂战役",意图扭转败局。日军铁蹄自桂柳凶猛扑向兵力空虚的黔南,史称"黔南事变"。11月底至12月初,日军混杂于数十万北逃难民潮中,逼近独山。国军虽顽强阻击,然战况惨烈,难民死伤枕藉,独山县城陷于火海。

危难之际,双虹洞以其宏阔深幽,成为庇护一方生灵的天然堡垒。据我爷爷卢中奇、黎扬友及村中老人回忆,以及岑正文转述其父岑永隆的讲述:那个寒冬,独山、上司、下司、麻尾一带数以万计的乡民,扶老携幼,带着仅存的口粮和被褥,涌入下江寨,直奔双虹洞。老人称之为"躲苗"------在战火中寻找一处"诺亚方舟"。人流如潮,"路都踩宽了"。

入洞之路全系水路。起初,面对汹涌而来的难民,运输工具严重不足。据黎修荣转述其父黎绍堂回忆:"外层根本没安全性,大家都要涌入里头层去。水路阻断了大家。"情急之下,黎绍堂、岑永隆等组织寨上年轻人,尝试用打谷子的农具------四方状的"谷桶"当船载人进去。但谷桶防水性差,容易进水翻沉,风险极大。后来,他们又到洞外砍伐粗大的斑竹,现场编织成更稳固的竹筏。正是依靠这些简陋的谷桶和临时赶制的竹筏,青壮年们冒着寒风,在冰冷的暗河上往返穿梭,才将老弱妇孺一波波接力运送至相对安全明亮的第二层洞厅------"内洞"。

黎扬友转述其父黎显要的回忆,则道出了下江人的淳朴与担当:"当时下江可热闹了,好多外地人都过来。我们为了尽地主之谊,主人让客人,就让外地人住进相对安全的洞里。我们下江人就在洞顶或附近的山林里,用树枝、茅草搭起简陋的棚子住。小孩、妇女和老人住在棚里,青壮年则要经常冒险下山,回寨子观察敌情,并担负起自卫警戒的任务。"

据黎国君转述其祖父黎显要的讲述,在日军逼近的风声传来时,上司区区长郑锡初因与我爷爷卢中奇交好,常驻卢家。危机当头,他们就在卢家召集寨中骨干,迅速成立了一支临时的自卫队。黎国君说:"自卫队由郑区长带来的一个班(约十来人)和我们下江寨大部分年轻人组成。"另一部分年轻人则全力负责转移和运送群众。他们装备着土造鸟铳、汉阳造步枪、梭镖、斧头、马刀等简陋武器,在外洞沙滩和通往"亮天洞"的要道口构筑工事。那道用巨石垒砌的外洞围墙(至今仍有遗迹),成为了抵御外辱的第一道生命防线!

灾难终于降临。一小股日军(约9至11人)闯入下江寨扫荡。所幸大部分寨民已转移。凶残的日军窜进莫世荣家,发现了圈里一头未及转移的肥猪。黎扬友转述其父黎显要的目击:"日本人不会抓猪,用大马刀将猪的头部砍掉,也不会烧水烫了好刮毛,直接开膛破肚之后把内脏扔了。"他们将部分猪肉在大锅里炒熟吃掉,剩下的劈成两半,驮在从莫家抢来的一匹驮马背上,准备带走。

日军在寨中的暴行不止于此。黎国君转述祖父黎显要的话,印证了日军的枪法:"鬼子枪法确实好。他们刚走到交摆垭口,望见下江寨子方向,就开枪射倒了远在双虹洞口(直线距离起码500米)吃草的一头水牛!"这既是对财产的破坏,更是赤裸裸的武力炫耀。

岑洪林转述寨中老人的回忆,则记录了一个带着黑色幽默的插曲:几个在寨边枫香树下假装干农活的年轻人,因来不及躲避被日军撞见。鬼子问话,他们听不懂,情急之下指着树根下一片茂密的活麻草丛(本地一种触碰后会引起皮肤剧痛刺痒的植物),意思是"在抓青蛙"。鬼子觉得有趣,竟扑进活麻草丛里抓"青蛙",结果被活麻草蜇得哇哇乱叫,恼羞成怒地站起来扇了那几个村民几个耳光。

日军在下江寨的暴行点燃了复仇的火焰。更严峻的是,据我爷爷卢中奇及黎扬友等老人转述,就在日军离开后不久,寨子背后通往天坑的山路上,出现了几个鬼祟身影。原来是日本兵,试图摸到天坑口方向寻找洞口!愤怒的自卫队员早已严阵以待。寨中青壮年------莫世荣、黎扬洲、岑永华、岑永秋、黎显要、岑永德、岑正乾、黎扬才、岑洪峰爷爷以及我爷爷卢中奇------联合郑锡初区长带来的武装人员,手持简陋武器,埋伏在山路两旁的密林中。

岑洪林转述其父岑永德的话,道出了队员们的心声:"自卫队员们气得很,都憋着一股劲要给乡亲报仇,给被杀的牛和猪讨个说法!"爷爷卢中奇描述当时的紧张:人人屏住呼吸,手指紧贴着冰冷的扳机或缠绕着火绳,眼睛死死盯着下方山路。鬼子叽里咕噜的交谈越来越近。就在他们几乎踏入伏击圈的一刹那,一声大喝"打!"撕裂了山林的寂静!"砰!"鸟铳喷出浓烈的白烟和致命的铁砂!清脆的枪声在山谷间炸响。日军猝不及防,哇哇乱叫,慌忙趴地还击。狭窄的山路,茂密的林木,限制了他们的行动和火力。短暂而激烈的交火声在山间回荡。自卫队员们依托熟悉的地形,奋力射击。黎扬友补充道:"我们那土枪装的是铁砂,一打一片,虽然打不远,但在林子里够他们受的。"据战后统计,此次伏击共击毙5名日军,夺得步枪3枝、子弹120发,钢盔5顶、手榴弹2枚。其他日军见势不妙,深恐陷入重围,立刻仓皇调头,没命地沿着来路逃窜!

然而,这股散兵游勇的日军的厄运并未结束。据黎扬友转述:当这队惊魂未定的日军行至塘垭附近时,被藏有屯脚寨近百名避难群众的半坡山洞口放哨的壮年卢坤山发现。卢坤山目睹日军抢来的猪肉,怒火中烧,小声骂道:"你这几个狗日的休想把这头猪拿回去,这头猪就是我们的啦!"他瞅准时机,又用麻话(布依族话)示意挑夫离远点,我收拾龟儿子来,于是冷静地开了一枪。这一枪精准命中,当场击毙了一名日本兵!日军突遭冷枪,更加惊恐,可能顾及伤员和未知的埋伏,不敢恋战,拖着同伴的尸体和伤员,加速逃离了这片让他们损兵折将的土地。下江乡民在双虹洞击毙5名日军和卢坤山的这一枪击毙一名日军(均有文史记载),成为下江、屯脚、周边村寨乃至上司传颂的英雄事迹。

下江寨附近发生的激烈抵抗以及日军损兵的消息传来,让洞内数万民众既感振奋,也更加警惕。他们彻底断了短期内回家的念头。

洞内,一个依靠严密组织和互助精神维系的临时社会顽强运转着。沙滩成了集市,人们以物易物,交换着生存必需品。深处办起了临时学堂。黎杨友回忆父辈的描述:"洞里黑是黑点,但人多,有火塘,感觉安全。沙滩上有人摆小摊,拿米换盐巴,拿布换针线。还有先生教小娃崽认字,大家围着听,那读书声在洞里回响,听着心里就踏实些。"岑洪林也记得父辈的话:"为了驱散害怕,晚上还有人唱山歌,唱花灯,调子一起,大家跟着哼,心就没那么慌了。"就这样,数万人在这深邃的地心溶洞里,凭借着坚韧与互助,度过了生命中最寒冷、最黑暗的冬天。数月后,确认日军早已撤退,人们才怀着劫后余生的复杂心情,如蚁群般缓缓走出洞口,告别这赋予他们生命的洞府,重返满目疮痍的家园。双虹洞"天然避难所"的传说,自此深深烙印在下江人及周边乡亲的灵魂深处。

三

双虹洞的构造,犹如天工开凿的三层殿堂,层层递进,奥妙无穷。面向下江寨的巨大石门,巨岩如屏,是第一层的宏伟门厅。进洞需绕行后山天坑口,顺人工石阶下行至谷底。回望,洞口与天坑巨桥构成的"双虹"奇景方显真容。

谷底是开阔的沙滩,冰冷清澈的暗河在此平缓流淌。置身沙滩,仰望宏大穹顶,自然造化之伟力令人震撼。沿沙滩右侧上攀,便抵达地势更高更平的第二层洞厅,面积约三千平方米。这里正是1944年数万难民的核心避难区------"内洞"。洞顶或有天光小孔,或反射水光,并非全然黑暗。洞壁岩石记录着历史的波澜,这里曾是免于杀戮的人间净土。通往最深处的枢纽是"船口"。巨大光滑的岩石交错成天然屏障。越过船口,前方是深不可测的墨绿幽潭。旱路断绝,欲探里头层,需极其小心。必须手脚并用,依靠洞壁上古老熬硝者遗留、仅容两指深抠的狭窄孔道,脚尖探寻岩壁微凸,全身紧贴冰凉石壁,屏息挪动。脚下深渊水流轰鸣,每一步都惊心动魄。这段七八十米的"栈道",是对胆识的严酷考验。闯过险途,便抵达真正的核心洞府。巨大的崩塌石块横陈于奔涌的地下河上。攀爬湿滑岩壁向上,一个充满远古气息的超级洞厅豁然展现。千万年的水滴石穿,鬼斧神工,顶天立地的石笋如天神柱杖;晶莹石钟垂悬若凝固乐章;奔腾的石瀑布、怒放的石莲花、静卧的石牛石马、盘踞的石龙......

洞顶高不可攀,探灯所及,神秘莫测。在这地心深处,可见多处人工痕迹:平地残留着圆形硝灶坑,四周散落黑色结块(疑为硝土),是古早年间熬硝的印证。最令人费解的是,远离洞口的平坦处,竟有粗大石块垒砌起齐人高的围墙。先民如何将重石运抵此处?筑墙目的何在?隔绝硝烟?防御猛兽?工程量之谜,无声诉说着先民在此绝境生存的艰辛与智慧。岑洪林说,他们小时候进去玩,看到那些石墙和灶坑,还捡起了很多"笔马筒"(子弹壳),只觉得神秘又有点害怕,大人总告诫不要乱碰。

四

双虹洞于我,不仅有儿时的冒险,更有一段刻骨的生死经历。

1972年,下江组的村民自力更生建成了小型水电站。但1989年端午节的一场洪水将其连同旁边的水辗冲毁了。1992年初,不甘心失去光明的村民,决心利用双虹洞第二层平台充沛的水量和落差,建造蓄水式电站,设想其规模比原被冲毁的小电站发电量要大好几倍。

那年我十一岁,也加入了集体的劳动。和大人们一起扛着钢钎、铁锤、炸药,如同开山般进驻洞内。钻炮眼的巨响在洞厅回荡,火药味刺鼻。任务是炸碎河中礁石以抬升水位。

一天劳作结束,我随人群走向船口附近的浅水处准备上岸。手将触到岸边岩石的一刹那,疲惫与冰冷骤然袭来,身体失衡,左手钢钎脱手,整个人滑向深水!一口水进入口中直呛了!当时眼前漆黑,手脚在刺骨的寒冷中徒劳挣扎。岸上的呼喊变得模糊......就在意识将失之际,一只大手猛地揪住我的后衣领,像拎小鸡一样把我拽出了"鬼门关"!那次经历让我彻底领教了洞水的酷寒与生命的脆弱。庞大的发电计划终因工程艰巨、环境险恶而放弃。那些碎石和未竟的梦想,至今沉于暗流之下。不久后,到了1993年底,下江、交摆两个寨在拉旺片区率先开通了乌江电(现在的南方电网)。但双虹洞里的那次努力,是大家记忆最深也最危险的一次。

五

走出双虹洞,溪水依然清冽冰冷,天坑口的巨桥依然傲然悬垂。双虹洞奇景年复一年静候着天光变幻。

如今的双虹洞,已纳入独山九十九滩国家湿地公园体系,成为"菩提湖景区"自然之美的名片。规划中,她将与周边生态共筑"天然氧吧",迈向旅游观光、休闲康养的胜地。

然而,无论未来如何妆点,在我心中,双虹洞的魂灵早已铸定:她是令人惊叹的地质奇观,三层洞府,暗河奔涌,钟乳万千,尽显自然伟力;她是一部活的历史,徐霞客的传说为石壁添彩,古老的硝灶诉说先民智慧;她更是黔南事变的血泪丰碑,见证了日寇暴行下,数万乡民于此同舟共济、共度时艰的壮举,铭记了下江、屯脚等寨子的民众以简陋武器甚至农具、凭借智慧和勇气,在林间洞旁顽强抗击侵略者的不屈气概。黎扬友、岑正文、黎修荣、黎国君、岑洪林等讲述者口中父辈祖辈的记忆,以及我爷爷卢中奇的亲身经历,如同洞中不息的水滴,持续浸润着这段历史,让后人得以触摸那份真实、坚韧与乡土智慧。她装着我的童年记忆与生死教训,连着祖辈的脊梁和那些在火塘边、在劳作中代代相传的故事。

双虹洞,是天地绘就的画卷,是时光滴穿的钟乳。她的每一块岩石都是史册的一页。她沉默地屹立于独山下江,守望着故乡,守望着那段熔铸了自然奇绝与人文坚韧的岁月。值此抗战胜利80周年,这座洞窟所承载的苦难与抗争、庇护与勇气,更显其深意。这传奇,将随着下江河的流水,永不消逝,在岁月深处发出悠远的回响,也在一代代下江人、屯脚人以及所有聆听者的讲述中,生生不息。

(图片拍摄者:李宁、赵匀川、曾建林、周锦溪、卢祖军)

作者简介:卢祖军,黔南州人,系黔南州民间文艺家协会副主席、独山县作家协会副主席。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业