尘封的稿费

作者:叶华

退休前,我整理着书柜。刚触到一本旧书,几个牛皮纸信封“啪嗒”掉了下来。信封上“北京市门头沟区教师进修学校”——醒目的红字,一下把我拉回到从前。

我读高中时,江之龙老师是我的语文教师。他身型挺拔,戴着一副茶色眼镜,浑身散发着独有的文雅气质。他讲课时眼里都带着笑意;读课文里的诗句时,总是饱含深情。他从不对我们疾言厉色,连批评都裹在温和的语气里,同学们都盼着上他的课。

那天语文课,他没带课本,只抱了个大文件袋走进教室,将一沓稿纸轻轻放在讲台上。“咱门头沟区是老区,老辈人嘴里藏着不少宝贝。”他指尖拂过稿纸,声音比平时低了些,“这些是我早年搜集的民间故事,可惜没做完。今天想请大家帮个忙——把你们听过的老故事、童谣、甚至长辈说的谚语,都记下来,咱们一起编本小册子。”

教室里静得能听见窗外树叶摇晃的轻响,没人说话,只盯着他手里的稿纸。突然有同学举手:“老师,我小时候姥姥给我讲过好多故事,到现在都记得。我现在就能说一个,您听听成吗?”江老师眼睛一亮,笑着点头:“太好了!这些都是民间的文化瑰宝,咱们得好好采录下来,让更多人看见。”末了,他又补充说:“要把搜集来的素材整理记录,也是学习写作的好法子,等你们将来走向社会,这些功夫绝不会白费。”

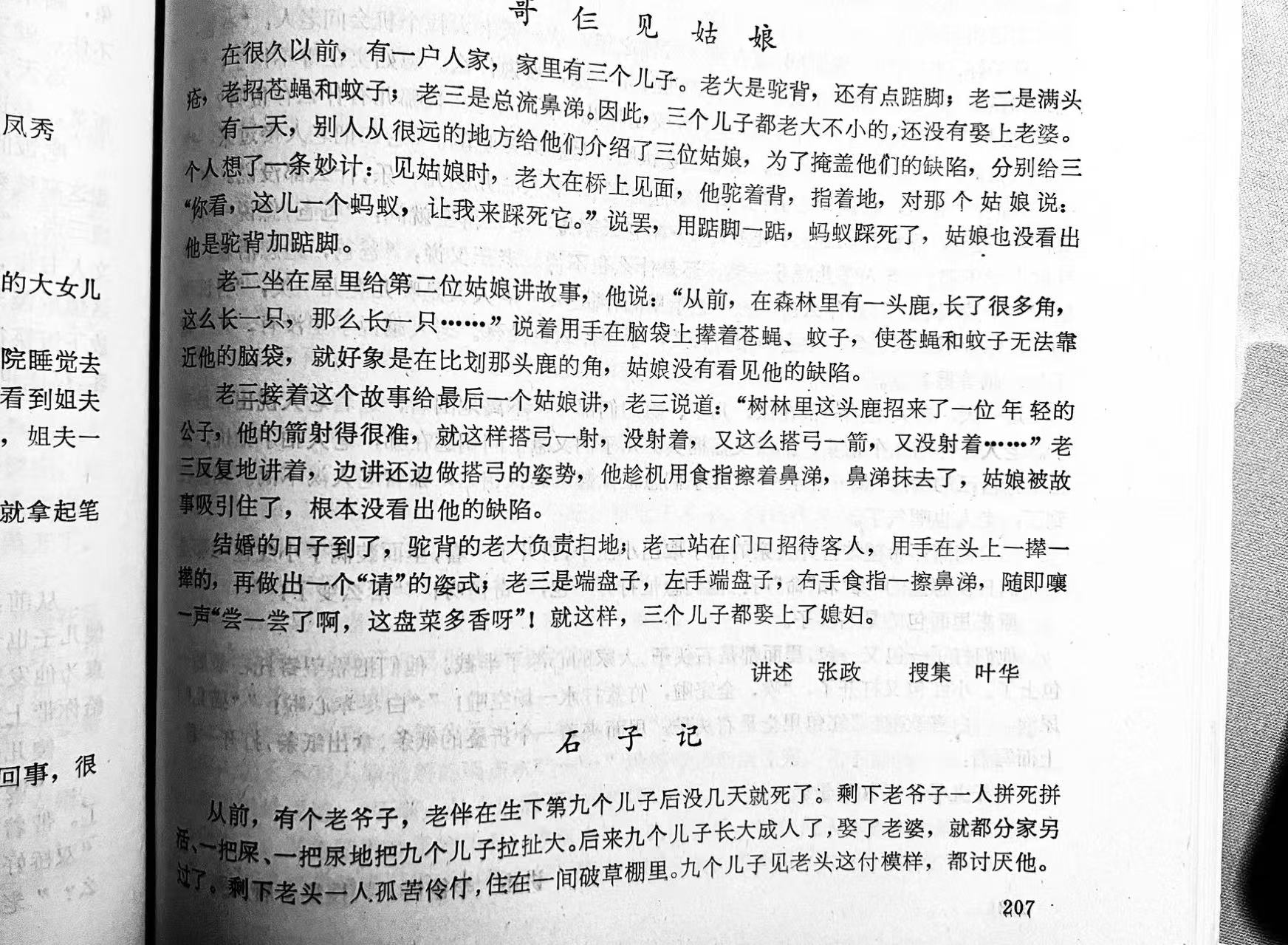

我回到家,追着邻居们要故事。其中《哥仨见姑娘》,让我觉得很新奇又好笑,充满了民间智慧,我生怕忘了,连夜趴在灯下写,第二天早早就去交作业。江老师的办公室堆满了书,桌上摆着个搪瓷杯,里面泡着茉莉花茶,热气裹着花香飘在空气里。我把稿子递过去,他笑着点点头,眼神里满是期许,说:“你要是能讲出来,肯定比写的更有意思。要不要试试?”我求之不得,站在桌边手舞足蹈地讲,讲完我俩笑得前仰后合。“太逗了!”他指着稿子,眼里满是光,“这个故事立意新、情节巧、结局妙,肯定能收录进去……你的文字很干净,以后多听、多记、多练,说不定能在文学这条路上走得更远。”

后来班上十多名同学都加入了进来。有人放学后围着邻居的大爷听“腊八粥的来历”;有人专门去胡同口找晒太阳的老奶奶录童谣。每次搜集到新内容,大家都会第一时间跑到江老师的办公室。老师总是放下手里的备课笔记,认真听我们讲。遇到精彩的地方,还会掏出红笔在稿纸上圈画,不住地说:“这个细节好,能让故事活起来。真好!”

那时总觉得,粉笔灰落满黑板的日子漫长又安稳,没承想转身就是十多年。高中时的这次“作业”渐渐成了记忆中的插曲,被日常琐碎盖住,直到那天在社区服务中心,我又见到了江老师。

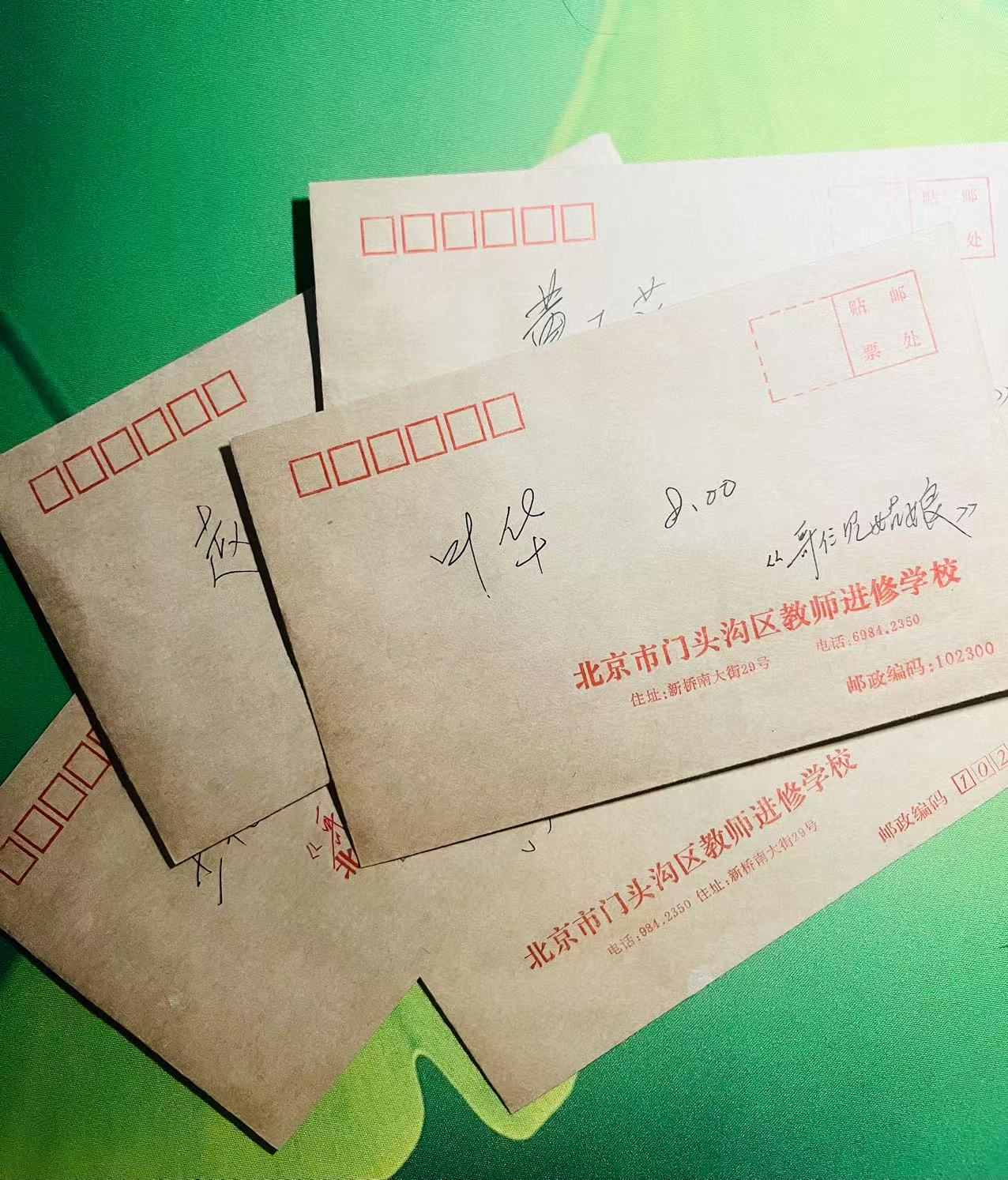

他鬓角添了白发,但更显风度翩翩。“江老师”——我惊呼,“您怎么来了?”“给你送个惊喜。”他笑着递过两大本书和十几个信封,“你是班长,就辛苦你把同学们的稿费分发下去。样书只有两本,你和同学们传着看吧,也算没白忙活一场。”

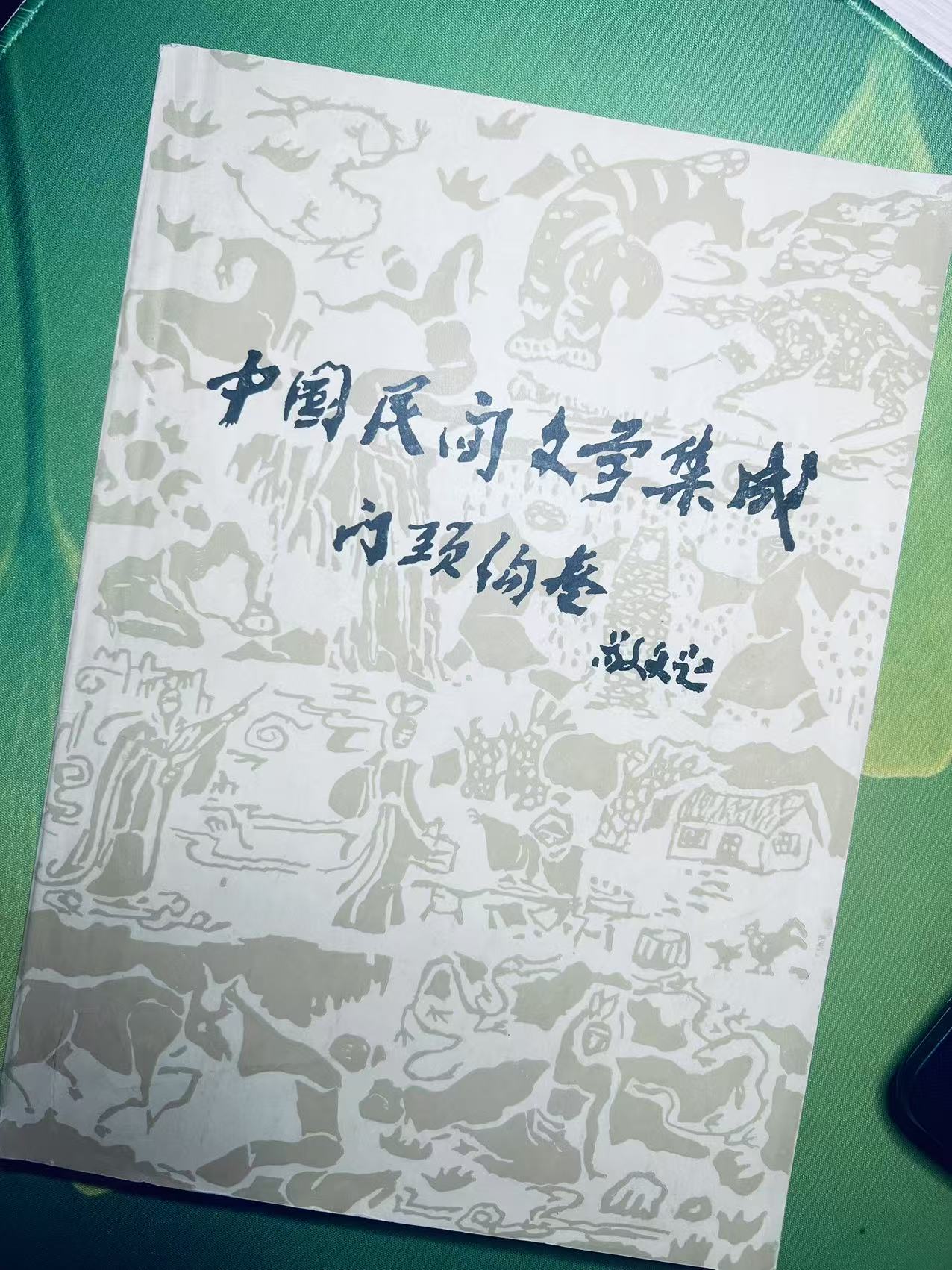

原来,1987年11月在文学爱好者的共同努力下,将收集的文字集结成《中国民间文学集成——门头沟卷》印刷成册。后来,江老师调到区教师进修学校工作。拿到书册后,他第一时间就想联系我们,可那时通讯不便,同学们毕业后升学、就业、结婚、生子,大多离开了家乡,也渐渐断了音讯。他找了好几年,直到退休都没能如愿。后来,师母到我工作的社区办理老年证,我们才得以重新联系。

我激动地翻开书,急着找寻自己的名字。油墨香里,我的名字赫然印在纸上,是真的!赶忙再翻几页,同学们的名字接连撞进眼里,青春的回忆,一下子涌了上来。信封里的钞票崭新挺阔,拆开时带着脆响。老师的字迹清晰有力,一笔一画落在信封上,写着名字、金额,还有每个人的作品名。原来那些年少时被肯定的文字,早被老师悄悄酿成了温暖;而稿费,妥帖地珍藏在信封里一晃又是这么多年。

本想着,等自己做出一些成绩,就去看他,还要附上一句“老师您看,我在写”。可,总被“再等等”“再改改”拖了又拖。直到2024年2月,在“大西山永定河文学”,读到马淑琴老师《重发为“师”而鸣唱的“诗”——深切缅怀江之龙老师》时,我惊愕地张大了嘴巴,瞬间冻住了呼吸,心里一万个后悔,都已化作“来不及”。老师已经走了,那些没说出口的感谢、没交出去的作业,再也没有机会弥补了。

窗外的茉莉花开了,香气飘进屋里,像极了当年老师办公室里的花香。我拿出纸笔,写下新的故事。风从窗缝里溜进来,拂过纸页,仿佛又听见老师温和的声音:“真好,你还在写。”

如今,我把那本《中国民间文学集成——门头沟卷》和装着稿费的信封小心收好,放在书柜最显眼的位置,期待有一天它的主人来认领,我们一起重温当年,感受师者的温暖。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业