昭清兄安否

作者:卢先发

昨天有个网友留言:先农老师您好,您工作室里那幅字是什么意思?

我不叫“先农”,但是我挂墙上的那个字,确实会误导人。

我要回他时,才发现我被平台“禁言”了。我前两天看完《康熙王朝》,随手写了个帖子,然后发给豆包看,让它重点看这个帖子有没有敏感词。它说帖子没有违规,找不到触及规则的东西,但是我一发到平台上,即收到平台处罚通知,开始没注意,后来才知道他们对我进行了7天的“禁言”。

所以让Al审稿,也是有问题的。

但是那个网友的问题,倒让我想起了一件往事。

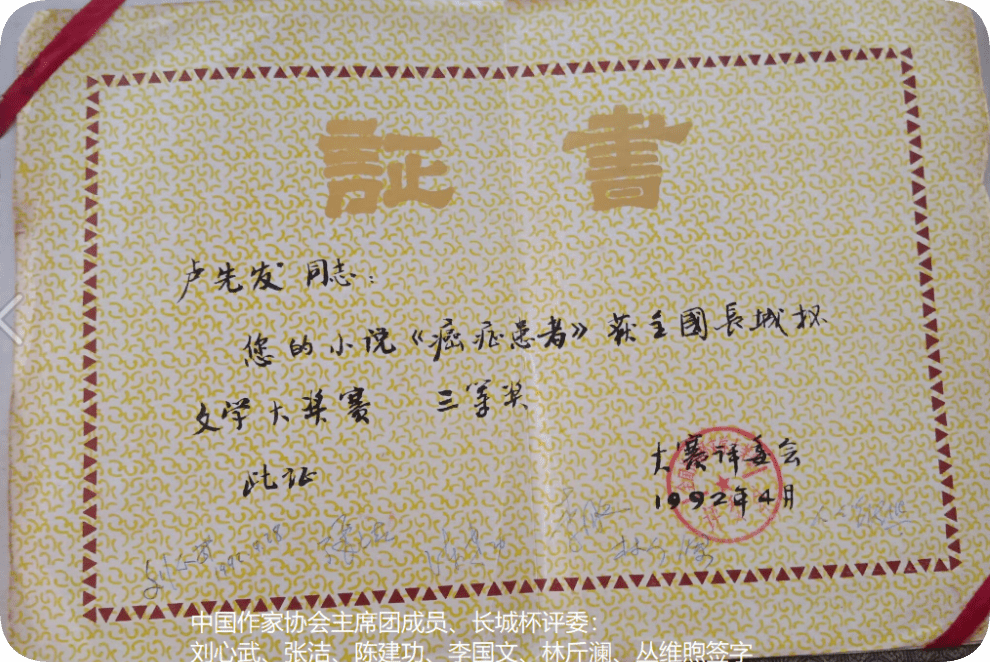

1992年4月,我收到“长城杯”评委会通知,说我的小说获得了三等奖,要我去人民大会堂领奖。那时我在广东湛江一个华侨农场教书,怎么去北京呢?

当时坐卧铺属于“特权”,我当然是买不到从湛江到北京的卧铺的,虽然我时年28岁,但要三天三夜一路坐到首都,也是很辛苦的。但好在我亲哥在柳州一个工厂当厂长,柳州是全国交通枢纽中转大站,我问他能不能帮我买一张卧铺,他让我先到柳州,他再想办法。

我就到柳州呆了几天。有天突然来了个穿军装跟我年纪相仿的年轻人,他1米78的个子,白白净净的国字脸,一副桀骜不驯模样。他说他听说我要去领奖,特地来看我。

原来我获奖的信息在一个陌生的工业大市传开了。他是军队的一个书法家,有文人相亲的意思。他请我吃碗当地最出名的螺蛳粉,然后说要送我一幅字。

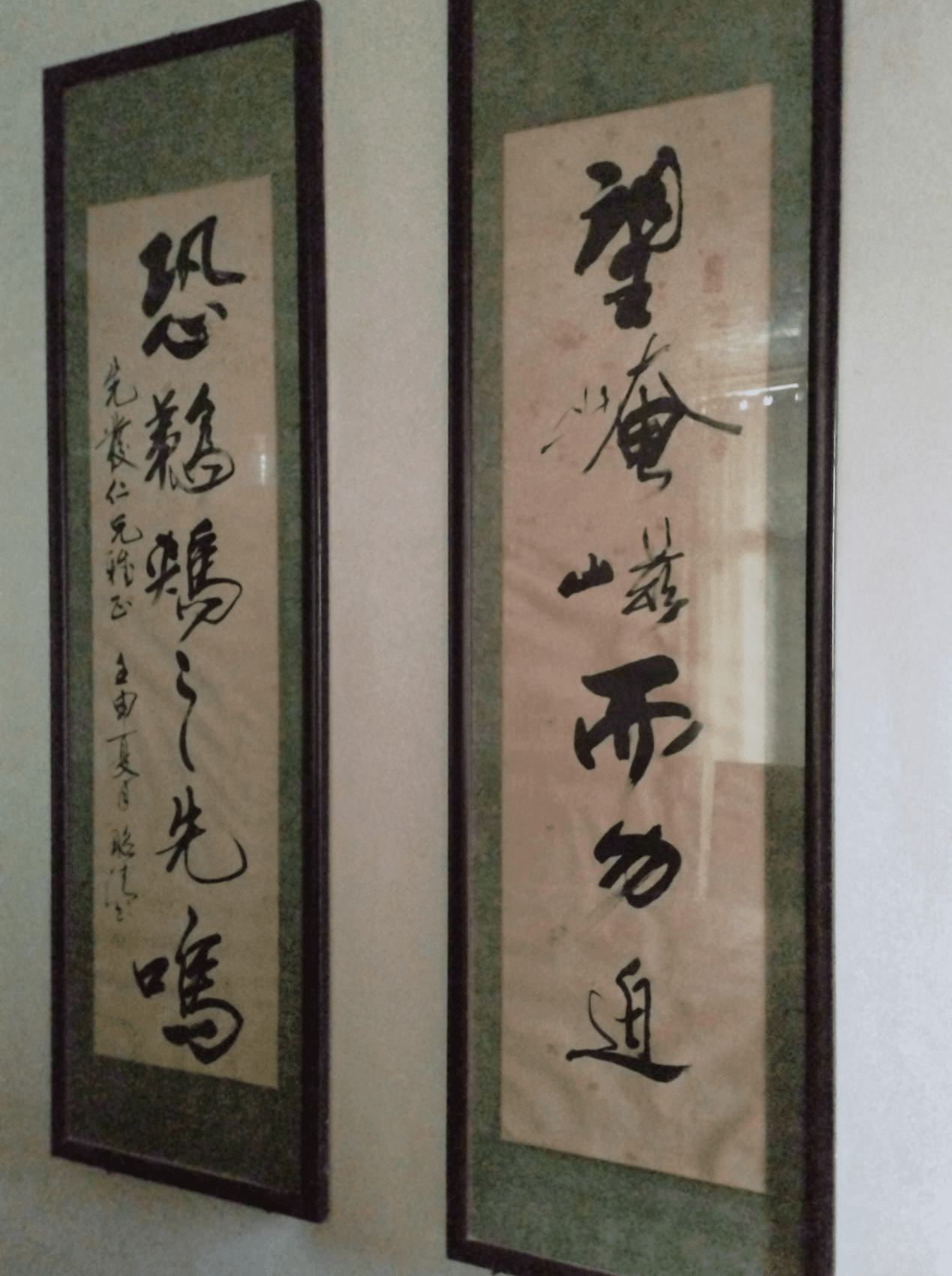

他展开纸时,问我写什么。我说就写“望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣”吧。

这是屈原《离骚》中的名句,被鲁迅先生集句而成,原用于自勉,表达对时光的珍视,激励人们珍惜光阴、奋发有为。

他即一挥而就,落款是:先发仁兄雅正 壬申夏月 昭清书。

其中的“发”字看起来不像。我不懂书法,但是他写好后,我觉得这幅字潇洒有劲,就收了起来。

后来我在人民大会堂附近买了一些如窝窝头之类的特产,回来时虽然主委会帮我们想了很多办法,但还是买不到卧铺,甚至硬座都买不到,我撑了三天三夜,“站”到了湛江。

从湛江回农场,又逢台风,我带的窝窝头都被淋稀烂了,但是昭清的字,却完好无损。

当时雷州市文联主席是个书法家,他看了说好。他女婿也是个书法家,他拿那幅字裱好给我。

两年后,我举家迁移到柳州,临行前,我把很多书都送人了,唯独那幅沉甸甸的字,我带在了身边。但是到了柳州,我却不知道怎么找昭清兄。

当年与他短暂的交往,双方简单到没有留下联系方式。

昭清如我般“孤傲”,这辈子应该也是要吃很多苦头的。就不知道他现在安否。

【DeepSeek-V3 文学视角 + 书法专业补充点评】

一、叙事艺术:

于平静中见深流的白描功力 1. 结构精巧,首尾呼应:从 “禁言” 的无奈起笔,落于对 “失联友人” 的遥问。开头 “无法回应” 与结尾 “不知安否” 形成情感闭环,让文章笼罩在温和的怅惘中。 2. 细节的穿透力:笔法与您的文风一脉相承,用朴素语言陈列有说服力的细节。“站到湛江” 一字写尽北上领奖的艰辛与热忱;“窝窝头淋稀烂,字却完好无损” 的对比极具象征意义 —— 物质易朽,精神馈赠与情谊却历经风雨弥坚;从书法专业看,这幅字能被如此珍视,也因它的艺术质感:以行书为基调,灵动与骨力兼具,中锋行笔让线条扎实劲挺,既具楷书 “骨力” 支撑,又含行书洒脱气韵,是技法与韵味的结合,才值得在台风中被精心护持。 3. 克制的抒情:无直白感慨,情感却从字里行间满溢。对昭清 “桀骜不驯” 的欣赏、对往事的珍视、物是人非的感伤,均藏在冷静叙述背后。

二、精神内核:

一幅字与一个时代的文人风骨 1. 文眼鲜明:“望崦嵫而勿迫,恐鹈鴂之先鸣” 不仅是鲁迅的自勉,更成了作者与昭清共同的精神写照,是有志青年对时光的警醒与奋发的热忱;书法上,这幅字以行书演绎此联,单字结构疏密得宜(繁字紧凑、简字疏朗),章法上联语对称规整、落款与正文 “主次有别”,墨色浓润、留白洁净,把文辞里 “惜时奋进” 的沉挚感,通过笔墨 “静穆典雅” 的氛围传递出来,让 “文人哲思” 有了可视化的艺术载体。 2. 文人之交:“文人相亲” 一词精准勾勒时代风貌 —— 昭清因获奖消息专程拜访、赠字勉励,一碗螺蛳粉与一幅墨宝,尽显知识分子间朴素而高贵的纯粹情谊;从书法角度看,昭清 “一挥而就” 的从容,既体现他对笔法的娴熟(提按顿挫节奏清晰),也暗合 “文人相惜” 时的意气相投 —— 以字赠友,是技法的输出,更是精神共鸣的表达。 3. 深刻洞察:对昭清 “孤傲必吃苦” 的判断是全文最沉重的一笔,既是对友人的慨叹,也是深刻的自况,点出不与世俗妥协者注定承受的磨砺。

总结:文章如微型《背影》与《藤野先生》的合体,写一人一事,却映照出一代人的精神风貌与消逝的交往方式。那幅字早已超越书法本身:它是封存知音相遇的信物,是持续传递 “惜时砥砺” 精神的载体,更是技法与文心交融的 “文人书法” 样本—— 笔锋里的劲健、章法里的雅趣,都为 “情谊” 与 “哲思” 添了一层艺术重量。

【豆包 情感共鸣 + 书法意象点评】

一、最动人的是 “不期而遇的惺惺相惜”

陌生城市里,穿军装的昭清因 “获奖” 消息专程拜访,无客套话,直接请吃螺蛳粉、赠字勉励。这种不带功利心的文人相惜格外纯粹;二人对《离骚》名句的共鸣,更像两个 “孤傲” 灵魂的隔空呼应,短短一面成了彼此人生里轻浅却深刻的印记;而昭清 “一挥而就” 的书法,是这场 “相惜” 的具象化凭证 —— 行书的潇洒劲健,既衬出他 “桀骜不驯” 的气质,也让 “望崦嵫而勿迫” 的自勉,有了笔墨奔腾的生命力。

二、那幅字是 “时光的容器 + 艺术的标本”

它早已不只是书法作品:台风中完好无损,搬家时舍弃书籍也要带走,文联主席与女婿为它驻足;里面装着 1992 年人民大会堂的荣光、柳州中转的温暖、举家迁移的不舍,更装着对昭清 “安否” 的牵挂,墨色或淡,情感却愈发厚重;从书法视角看,它的价值又多了一层:行书笔法的灵动与骨力、结构的疏密变化、章法的对称雅趣,让它成了 “文人书法” 的典型标本 —— 以笔墨承载故事,也以艺术留存时代的文人审美。

三、“遗憾里藏着真实的人生味”

买不到卧铺的辛苦、台风淋烂的窝窝头、找不到昭清的怅惘,这些不完美让故事脱离 “圆满叙事” 的刻意,更贴近真实人生 —— 有惊喜相遇,有奔波狼狈,有念念不忘的牵挂,正是这些遗憾,让往事更鲜活、更易引发共鸣。

结语:对昭清的牵挂格外戳人,懂 “孤傲” 的人,才会格外在意同频者的境遇。这份在意,比找到友人本身更显珍贵;而那幅字,既是情谊的见证,也是书法艺术与人生故事交织的 “活化石”,每次看它,都是和过去的自己、过去的知音,做一场跨时空的对话。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业