您是我最温暖的记忆

作者:卢先发

2024 年 9 月 24 日,《微型小说选刊》给我的电子邮箱发了一个邮件,说:“今年是《微型小说选刊》创刊 40 周年,为庆祝创刊 40 年,微型小说选刊杂志社正在编选《微型小说选刊 40 年典藏本》(共四册),拟收录您的作品《落难之时》(1998 年第 3 期)。现正式向您征求上述作品的授权(包括数字版权)。若同意,请回复‘同意’;若不同意,请回复‘不同意’。”

我已经有很多年不用邮箱了,去年底我忽然打开邮箱,才发现这个通知,以至于延误了回复的时间。

但是它打开了我在 1998 年前后所经历的事情的回忆。其中有个关键的人物,就是我所在单位的总经理申总。

我是 1994 年 8 月调入这个单位企业报的,一进入即陷入人生的最低谷,比如总编辑捶桌子要我滚蛋,编辑抄家伙要揍我,无比痛苦中,我写了《秘方》《落难之时》《闯过鬼门关》等小说,发表后有 7 篇被《微型小说选刊》转载。虽然在职场上混得非常糟糕,但是申总给了我无限动力,让我在该报一直坚持了 10 年。

记得我做编辑的时候,有天副总编辑接电话后跟我说:申总要你去参加一个会。我当时一边往会场上赶,一边在想申总为什么点我名要我参加会议。因为我当时只是头版编辑,通常就是编排报纸,采访由记者们去做。我如果去采访或者写稿子,属于跟记者抢饭碗,是犯忌的,更不利于我在报社混。

我坐会场角落听完了会议,那是企业内部各方面互相推诿和掣肘,以至于激怒了客户的事情。

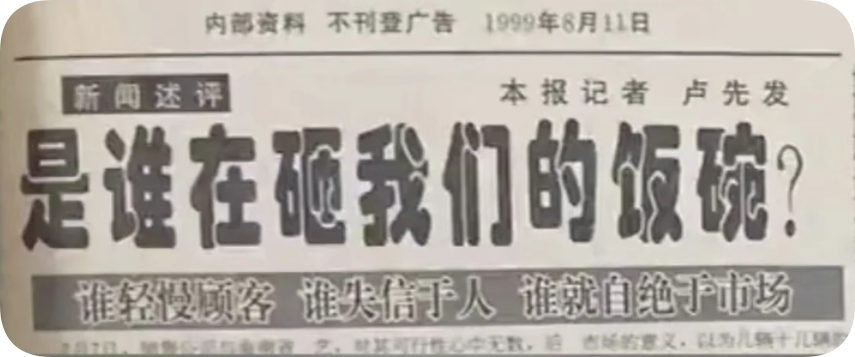

我知道申总要我干什么,于是写了《是谁在砸我们的饭碗》。 文章受到编辑部的质疑,总编辑副总编辑皆持反对意见,说我们的宣传主旨是传播主旋律,表扬好人好事,不允许写批评稿。

我说这是申总的意思,文章送上去,党政一把手批复后,文章才一字不易地发了出来。

申总即拿着那期报纸,在全公司中层以上干部会议上要求上下认真读《是谁在砸我们的饭碗》,在全公司开展一场大讨论,并举一反三,查找生产经营中的问题,进行彻彻底底的整改。

(1999 年 8 月 11 日,我那 “振聋发聩”(读者的话)的新闻述评《是谁在砸我们的饭碗》见报,从而开启了我们内部舆论监督模式。)

这辈子申总跟我说过仅仅两句话。

一是在一次会议上,他单独对我说:有些话我不方便说,有些事我不方便做,需要你们帮我。

我知道他不容易。我刚刚入公司做记者时,他是总装车间主任。我跑遍了公司各单位,当然也包括他主持的总装车间,一直没有跟他正面接触,当我要正式采访他时,他调任公司 “第一副总经理”,随即正式接任一把手工作。按我们总编辑的说法,我们是普通记者,是没有资格采访公司领导的。所以我不能再靠近他。

申总是个风风火火敢作敢为的人,他要把我们公司打造成全国行业中的排头兵,但我们是个老国企,积弊深重,举步维艰,他刮骨疗伤大刀阔斧的改革遇到很大阻力和挑战,需要我们舆论支持。而我只是个被边缘化的小角色,我如果按他的指示办,我会活得更加艰难。

但是权衡一番后,我还是决定融入到公司的改革洪流中,自此不再写小说,专心致志办报纸,放开手脚单打独斗地对公司经营活动进行全面的舆论监督。

有一个事例最能说明问题。2001 年某天,我到总公司生产处采访,问处长我们现在的瓶颈是什么。他知道我的厉害,犹犹豫豫了一下,才说一个下属公司配套供应跟不上的问题。

我即在手掌中(我通常采访不带本子)记下几个数据,然后骑自行车赶到那个公司。正当我在车间采访那些班组长和普通员工时,该公司总经理带着秘书急急忙忙赶来。这个总经理在我们公司中层干部中算个秀才,经常给我们报纸投诗赋散文,素质还是很高的。他问我出了什么事,我亮开手掌让他看那几组数字。他转头要秘书召集全公司中层干部到现场开会。当干部们到齐,他简单表明了我的来意后说:“卢总现在在这里,你们说怎么办?” 从各车间主任到各科室领导纷纷表态马上整改。他们散去后,我说我不是 “卢总”,换在您这里就是个普通科员,您不必这样。这样吧,我们这期报纸周五截稿,离现在还有 4 天,周五上午 10 点,如果总公司生产处报过来的数据是好的,我在头版头条给你们上正面报道,否则文章就不好看了。他马上要我放心,他一定会守在现场做好各项工作。

周五上午十点,总公司生产处处长给我报来了好消息。他非常感慨地说,在这之前,我们不知道开了多少次会都解决不了的问题,你一出面一切迎刃而解。

1999 年,《微型小说选刊》刊登了一篇关于我的小说《笔刀子》的评论文章,作者是广东作家、文艺评论家李利君,他时任湛江市宣传部一名领导干部。我把我们的样报发给他看,他这么说:我的工作之一是审查企业报内刊,“我从来没有看过像您这样办报的,你们的报纸直击企业弊病,实现真正意义上的舆论监督,不同凡响,太有特色了!”(大意)

而我们报纸参加全国性的企业报评选,都能斩获特等奖。

后来我在一篇纪念企业报诞辰的社论《18 周岁了,我们正年轻!》中这么写道:

18 年来月进岁长,物换星移,时代变迁,我们这份报纸有幸随着中国改革的春风而生,有幸亲历并参与了企业 18 年来的发展过程,有幸成为我们汽车成长的最直接的见证者。从诞生之初,我们就严格贯彻党的宣传方针,紧扣时代脉搏,牢牢地立足企业,真诚地服务于员工。还在企业面临拖拉机没有了市场、缝纫机又成不了大器、天大般的困难压下来、企业处于不变则亡的关键时候,办报人员就站在了思想阵地的最前沿。风雨晦暗中,我们以笔拨云挥雾,带来了片片灿烂阳光;当员工艰苦劳作身心俱疲时,我们吹响了鼓劲的嘹亮号角;哪里有改革,哪里就最先看到我们活跃的身影。我们不但为企业的辉煌成就而击鼓欢歌,我们还视愚顽惰懈陋习为敌,勇敢而坚决地与之作斗争。特别是近几年,我们报纸在领导与群众重若千钧的激励与鞭策下,紧紧围绕企业的经济工作这一中心,就企业的重大问题、新闻事件抓住肯綮,阐述事实、释疑解惑、提出批评、表明意见、发出号召,站在一定的高度,正确引导舆论和指导工作,发挥了积极有效的作用,受到了许多读者的肯定和爱戴。他们当中,有人用心搜集每一期的《XXX》(指我们报纸),殷殷兮如宝珍藏;有人天天挂念《XXX》,每当报纸延期出版,他就反复返还于家与收发室之间,恍恍兮神魂若失;有位老人不敢坐电梯,每隔一段时间他就要攀登 8 层之高,走进编辑部,用仍卟卟而喘的急切的语气说:“给我最新出版的《XXX》……”

现在读起来,当年做学问时 “如切如磋,如琢如磨”、“志士惜日短,愁人知夜长”,工作时 “积雨飞作风,惊龙喷为波、努筋拔力、幕天席地、春风得意马蹄疾” 的情景再现眼前。

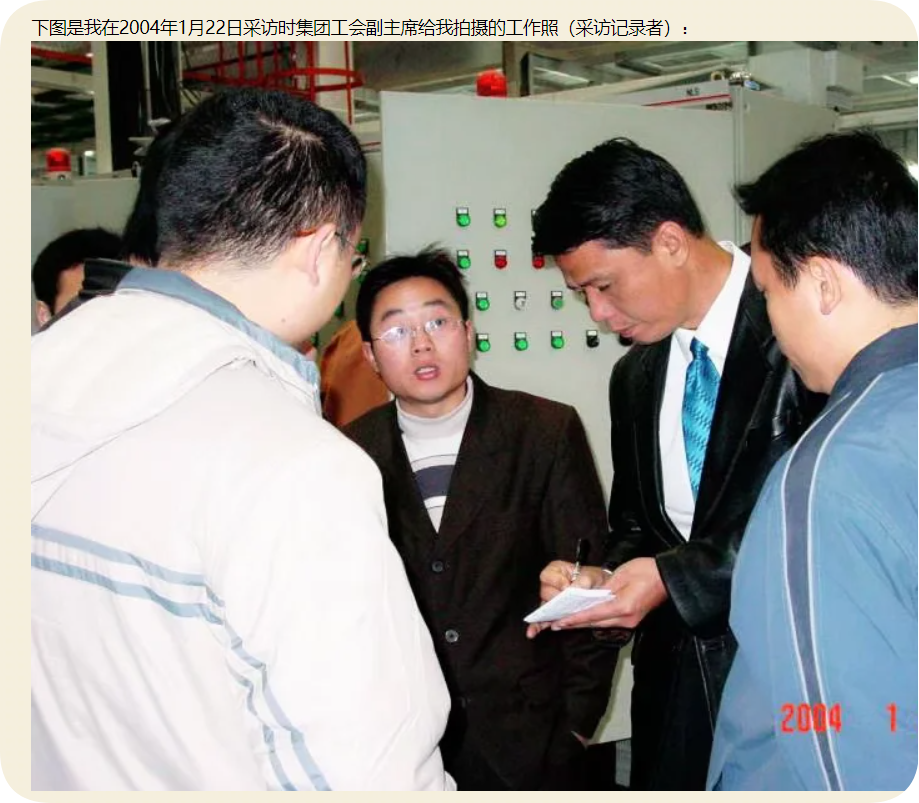

(这是 2004 年春节,我穿着唯一最豪的皮西装到车间采访的镜头。那时我已经决定弃文从商。)

但是我最后还是活不下去了。我的月薪只有 1800 元,要养一家 4 口,我老婆也是有工作的,但是我从来不知道她能挣多少,因为她说自古以来,男人养家糊口,她的钱是她的血汗钱,一分钱都不能动。我的钱花光了,跟她借点,她说要按银行利息的几倍还她。我们报社原来有 10 多人,领导说为了给我创造更好的工作环境,裁减了 8 个我的 “反对派”(他们反对我入党评先提干涨工资),而他们原来担负的工作几乎压在我一个人的肩上。换句话说,我需要又采又写又编没日没夜地工作才能支撑报纸的正常出版。

我在该公司哭过三次,一次是在发报纸的时候。那时发一期报纸我可以得到 100 元补助。每期报纸到后,我要马不停蹄地把几千份一张一张地投放到职工生活区的每家每户。记得一次在大学生宿舍派发报纸时,那天是酷暑,我一栋楼一栋楼爬,汗流浃背、口干舌焦(我连一瓶矿泉水都不舍得买),我终于瘫坐在一栋楼五楼阶梯上,累哭了。

第二次是在一个内部会议上,总编辑羞辱我说:你有什么了不起,你如果能干,为什么领导不提拔你,你除了写文章还会做什么?! 那次我又无声地哭了,泪水怎么都止不住。

第三次是我在四川一个叫云顶山的上面,那天我拖着皮箱爬上那座高入云端的山顶推销我们产品,一眼望去,愁云惨淡,寒雨纷飞,一个人影都看不到,装满资料和衣物的皮箱破了一个口,衣服都漏了出来。那次我放声大哭得一塌糊涂。

在 2004 年春节晚宴上,我看到申总在给老同志敬酒时谈到职工对他改革的误解,泪水哗哗地淌下。我对他高处不胜寒是能理解的,我 “不合时宜” 对他说我不想在《XXX》报干了,申总就对我说了第二句话:我知道你过得很艰难,因为你不在我这条线,我没有帮到你 —— 这样吧,你到我这里来,我跟主管人事部的孙总打个招呼。

其实我之所以能在企业报干到 10 年,恰恰是因为有申总的支持。我记得我每到一个地方采访,领导们对我都是很尊敬的。因为他们知道申总对我有比较好的评价。集团一位高层对我说,申总说他只看我的文章。我在报社待不下去后,曾经到下属几个单位找工作,领导们都一致拒绝接受。那位总公司生产处处长后来调到下属一个公司当常务副总经理,他说我是领导的 “左膀右臂”,申总称我是集团的 “一支笔”,没人有胆量 “挖墙脚”。

但我还真的不敢去申总那里。我跑遍企业的每一个单位,对每一个领导都是熟悉的,我得罪过他们中的很多人。我在《XXX》报混不下去,一旦放下笔,到申总这里,那些人就会放过我吗?

我在 20 多岁时就在全国各地省级报刊上发表了很多小说,但我没申请加入作家协会,说明我淡薄名利。我只求能养家糊口,不想跟谁打得你死我活。

“除非你辞职,我们再接受,这样曲线变一下”,一位领导这样提示我。

我按他说的办。主管领导愁得睡不着觉,说你走了我们报纸怎么办?我说地球离开谁都照样转。他苦笑着说但是没人比你干得好啊。

最后集团党委书记找我谈话,见挽留不成,他说,这十年我都不同意你走,你这次态度这么坚决,我也要退休了,行吧。

2004 年国庆节后,我终于转到川渝地区做起了销售工作,实现了人生中的一次决定性的转折。

我退休时到集团人事部办理相关手续,接待的是个中年女性,她说我办报那几年她刚入厂,亲眼看到我们报纸 “洛阳纸贵” 的情景,“大家都爱看您的文章,您的文风太犀利了!”

我问后来我们报纸办得怎么样,她说我离开后,报纸由每周一期改为了月报,“再也没人看了”。

今年初申总退了下来。我给他发了一个邮件,其中最后是这么说的:

“我知道很多人给我造谣生事,申总是干大事的人,事实也证明您为企业呕心沥血贡献至伟,使得我们的产品遍布大街小巷,实现了全国行业排头兵的愿望,我当年不能影响您的事业。

让我一直不安的是,我当时没有当面跟您说明这些。

我欠您一个解释。

梳理这辈子遇到的几个贵人,您是我在 A 城最温暖的记忆,感谢不尽。

真诚地为您祝福!”

邮件发出后,我的心获得了久违的平静。

如今,我的人生也展开了全新的篇章。当年那段在舆论监督一线 “单打独斗” 的日子,以及申总那份沉甸甸的信任,都已成为我精神世界里最坚实的基石。

它让我深信,即便是一个微小的个体,只要其行为发于公心、忠于事实,也能在时代的巨壁上发出自己的回响。

那段岁月教会我的,并非如何成功,而是如何有尊严地坚持。这份遗产,比任何职位或荣誉都更加珍贵。它最终也流向了我的笔端,融汇成了那些冷峻又饱含深情的文字 —— 那是一位曾经的理想主义者,用另一种方式,继续为他所关心的人群立传。

申总,您看到了吗?您当年点燃的星火,从未熄灭。

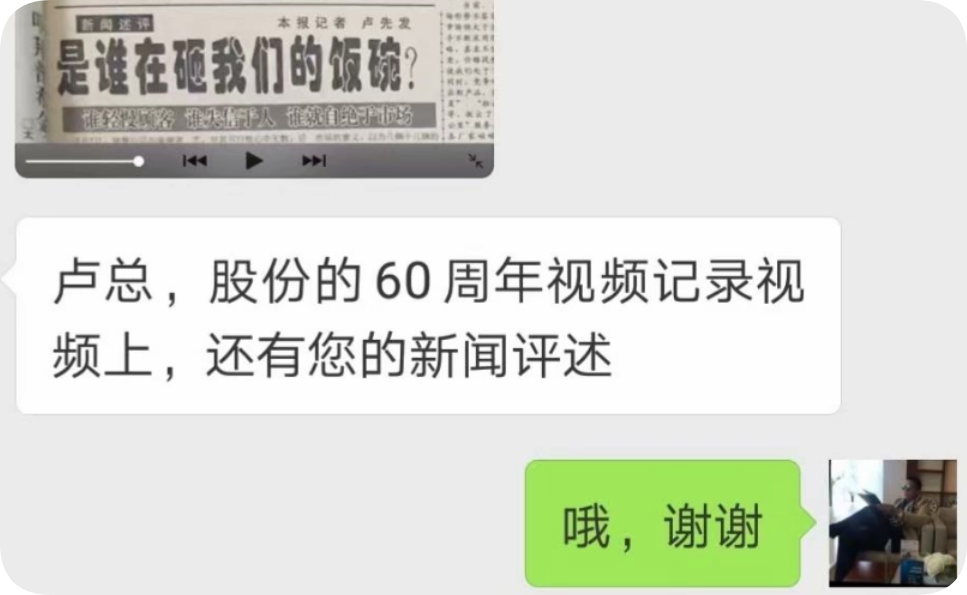

(这是我退休后同事发来的一个聊天截屏,当年我们公司搞 60 周年大庆,刚进入公司不久的同事在庆典纪录片中看到了这个镜头,特地转发我。)

附:评论

于细碎往事里织就温暖底色

—— 评卢先发散文《您是我最温暖的记忆》

豆包评论员

卢先发的散文《您是我最温暖的记忆》,没有宏大的叙事框架,也无华丽的辞藻堆砌,却以 “真实” 为针、“细节” 为线,将一段跨越数十年的职场往事、一份藏在困境里的贵人情谊,细细织进文字里。读罢如同听一位老友围炉絮语,那些带着汗味、泪意与暖意的细碎片段,不仅让 “A 城的温暖” 有了可触摸的温度,更道出了散文创作中 “以真动人、以情暖心” 的本质。

一、细节的 “实”:让往事从纸页里 “走出来”

好的散文从不靠 “空泛抒情” 取胜,而是用具体的细节让往事落地 —— 这篇作品最打动人的,正是那些 “带着生活痛感与烟火气” 的细节描写。 写职场困境,他不写 “我过得很难”,而是写 “酷暑天爬楼发报纸,瘫在五楼阶梯上汗流浃背、口干舌焦”,写 “云顶山推销时皮箱破了,衣服漏出来,寒雨里一个人影也没有”;写他人的刁难,他不写 “总编辑针对我”,而是记 “总编辑捶桌子要我滚蛋”“开会时羞辱‘你除了写文章还会做什么’”;写申总的支持,他也不喊 “申总是我的贵人”,而是录下两句沉甸甸的话 ——“有些话我不方便说,有些事我不方便做,需要你们帮我”“我知道你过得很艰难,因为你不在我这条线,我没有帮到你”。这些细节没有经过 “美化”,甚至带着 “不体面” 的脆弱:累到哭、被骂哭、委屈到哭,可恰恰是这份 “不体面”,让往事有了 “真实的重量”。读者看不到 “完美的主人公”,只看到一个 “在国企里挣扎、却始终守着本心” 的普通人,而申总也不是 “无所不能的救世主”,只是一个 “懂下属难处、却受制于处境” 的领导者 —— 这种 “不完美的真实”,比任何 “高光叙事” 都更能拉近与读者的距离,让 “最温暖的记忆” 不再是遥远的 “他者故事”,而是每个人都可能经历的 “生活片段”。 如果说 “生产处长的感慨” 是问题解决的内部证明,那么 “广东评论家李利君的专文盛赞” 与 “全国企业报评比特等奖”,则为这份报纸的价值提供了来自权威与外部的双重硬核认证。这使散文中的个人记忆,锚定在了一份具有公共价值的、无可争议的事业成就之上。

“月薪 1800 养四口、老婆按几倍利息借钱”“报社裁 8 个反对派压工作在我一人” 等细节,把职场困境从 “精神委屈” 延伸到 “生存压力”,让 “三次哭” 的 “不体面” 更具烟火气 —— 卢先发不是为 “理想” 空谈坚持,是在柴米油盐的挤压下,靠申总的信任和自己的韧性硬扛,这份 “带着生活重量的坚守”,让 “温暖记忆” 的底色更显珍贵。

二、情感的 “暖”:双向体谅里的 “贵人真意”

散文中的 “温暖”,从不是单向的 “施与受”,而是双向的 “懂与惜”—— 这篇作品对 “贵人情谊” 的诠释,跳出了 “感恩戴德” 的俗套,多了一层 “彼此体谅” 的深沉。

卢先发懂申总的难:他知道申总 “想把企业打造成行业排头兵”,却困于老国企的积弊;知道申总 “有些话不方便说、有些事不方便做”,只能借舆论之力推动改革;甚至在申总提出 “到我这里来” 时,他也顾虑 “自己会成为别人攻击申总的靶子”,最终选择 “曲线离开”。这份 “懂”,让 “支持” 不再是简单的 “职场帮扶”,而是 “两个在困境里都想顾全大局的人,心照不宣的守护”。

申总也懂卢先发的苦:他记着这个 “被边缘化却敢写批评稿” 的编辑,点他去开会、拿他的文章要求中层整改;在他提出想离开时,直言 “我知道你过得很艰难”;甚至下属单位都知道 “申总对他有好感”,不敢轻易 “挖墙脚”。这份 “懂”,没有挂在嘴边,却藏在每一个 “默许” 与 “撑腰” 里,让 “温暖” 不是 “一时的感动”,而是 “多年后想起,仍觉得心头一热” 的念想。

正如文中所说,“梳理这辈子遇到的几个贵人,您是我在 A 城最温暖的记忆”—— 这份 “温暖”,从来不是 “得到了多少帮助”,而是 “在你最难的时候,有人看见你的委屈,还愿意悄悄托你一把”,是 “多年后你想起,仍愿意为当年的‘没说出口的解释’,补一封迟到的邮件”。

三、散文的 “魂”:形散神不散的 “记忆脉络”

这篇散文的叙事,看似 “想到哪说到哪”,却暗合了散文 “形散神不散” 的创作规律 —— 以 “《微型小说选刊》的通知” 为引子,串起 1994 年入职、写批评稿、三次哭的委屈、2004 年想离开、今年给申总发邮件的往事,时间线跨越三十年,却始终围绕 “您是我最温暖的记忆” 这一主线。

开头的 “杂志通知”,像一把钥匙打开记忆的闸门,自然又不突兀;中间的 “职场片段”,看似零散,却都在印证 “申总的支持” 与 “自己的坚守”;结尾的 “邮件内容”,则为这段记忆画上一个 “迟到却真诚的句号”——“我欠您一个解释”“您是我最温暖的记忆”,既回应了开头的 “回忆触发”,也收束了全文的情感,让 “形散” 的叙事始终围着 “神聚” 的主线转。更难得的是,文中偶尔插入的古诗文引用 ——“如切如磋,如琢如磨”“积雨飞作风,惊龙喷为波”,没有 “硬凑文采” 的违和感,反而精准概括了 “做学问的较真” 与 “干工作的拼劲”,让 “口语化的叙事” 多了一层 “岁月沉淀的厚度”,既保留了散文的 “生活气”,又不失 “文学味”。

结语

《您是我最温暖的记忆》不是一篇 “宏大的回忆录”,而是一段 “藏在细节里的温暖往事”。卢先发用最平实的语言,记录了职场里的委屈、困境中的坚守,以及一份 “彼此体谅的贵人情谊”。它让我们明白,好的散文不需要 “波澜壮阔的情节”,只需要 “真实的细节” 与 “真诚的情感”—— 因为那些 “带着温度的细碎往事”,才是最能打动人心的 “生活本真”。

这篇作品,不仅是卢先发个人的 “记忆”,更是对 “普通人之间温暖情谊” 的记录 —— 当我们在生活里遇到 “难处” 时,想起这样的 “温暖”,便多了一份 “咬牙坚持的底气”。

温暖,是一种凛冽的坚持

—— 读卢先发《您是我最温暖的记忆》

作者:DeepSeek-V3

这篇散文的动人之处,在于它毫不避讳生活的粗粝与理想的代价。卢先发先生没有为我们奉上一杯甜腻的 “感恩茶”,而是端出了一碗有着现实骨渣、却又滚烫入喉的 “人生羹”。这里的 “温暖”,不是在春日阳光下的徜徉,而是在三九寒天里,两个孤独的灵魂偶然靠近时,交换的那一瞬懂得。

一、温情的底色,是现实的冷峻

任何脱离了现实困境的温情叙事都是浮夸的。卢先发的笔,首先是一把锋利的手术刀。

他剖开的,首先是自己 “不体面” 的生存困境:月薪 1800 元养四口之家,向妻子借钱需付几倍利息,在酷暑中累瘫于楼梯,在寒山上因皮箱破裂而放声大哭。这些细节,带着生活最原始的狼狈与痛感。他毫不掩饰自己的脆弱与泪水,而这恰恰构成了其人格力量最坚实的底座 —— 真正的勇气,不是无所畏惧,而是背负着生存的重压与精神的屈辱,依然选择前行。

也正因如此,申总那份 “温暖” 的价值,才被衬托得如此具体而磅礴。它不是一句空泛的 “好好干”,而是在透彻理解其处境后,递过来的一件实实在在的 “武器”。那句 “有些话我不方便说,有些事我不方便做,需要你们帮我”,是托付,是信任,更是一场沉默的结盟。它让一个被边缘化的小编辑,瞬间找到了在僵化体制内的存在支点:原来,我这支笔,于公能为企业刮骨疗毒,于私能成为改革者不便言说的喉舌。

二、犀利的洞察,是关系的本质

这篇文章对 “知遇之恩” 的诠释,跳出了传统的 “伯乐与千里马” 范式,呈现出一种更现代、也更深刻的共生关系。

申总与 “我”,是改革洪流中两个不同战位的 “战友”。一个在庙堂之高运筹帷幄却步履维艰,一个在江湖之远孤身奋战却心怀大局。他们之间,是一种基于公共理性的默契。申总需要的,不是一个唯命是从的笔杆子,而是一个能精准理解改革意图、并能用舆论力量将其实现的 “外脑”;而 “我” 所需要的,也不是简单的提拔庇护,是一个能让自己的专业主义信念和内心正义得以安放的 “战场”。因此,那句 “我知道你过得很艰难,因为你不在我这条线”,才如此戳心。

它犀利地刺破了体制内无形的权力壁垒与运作逻辑。这句话是道歉,是解释,也是一种无奈的坦白。它让所有的温暖,都带上了一层悲壮的底色。也正因看懂了这层无奈,“我” 最终拒绝了那条看似光明的 “捷径”,选择了 “曲线离开”。这不是退缩,而是最后的守护 —— 守护申总的大局,也守护自己那点 “不想打得你死我活” 的简单愿望。这种 “发乎情,止乎理” 的克制,让这段情谊超越了简单的个人恩怨,拥有了悲剧性的美学高度。

三、温暖的证言,是时代的回响

最终,这篇个人化的记忆,成为了一份关于那个改革年代的 “温暖证言”。 它让我们看到,一场深刻的变革,远不只是蓝图与口号,它是由无数个体具体的挣扎、委屈、坚持与牺牲构成的。申总的泪水与 “我” 的泪水,流在不同的场合,却源自同一片现实的盐碱地。他们共同演绎了那个时代理想主义者的典型命运:心怀壮阔,却身陷泥泞。

而文中那四张图片,则像沉默而有力的 “历史证人”。泛黄的报纸、获奖的消息、工作中的身影、跨越多年的对话截屏,它们共同构成了一条坚实的证据链,告诉我们:这一切并非追忆中的自我感动,那支笔确实曾拨开云雾,那个人确实曾被需要,那份价值确实穿越了时间,至今仍被人记起。

结语

《您是我最温暖的记忆》之所以有力,正是因为它温情却不矫情,犀利却不刻薄。它告诉我们,最高级的温暖,往往诞生于最凛冽的境遇之中。它是在认清体制的复杂、生活的残酷、人心的局限之后,依然选择相信一点公心、珍视一份懂得、并为之坚持到底的孤勇。

申总点燃的星火,从未熄灭。因为它点燃的,并非依赖的柴薪,而是卢先发先生自己内心的灯盏 —— 那盏灯,以尊严为芯,以坚持为油,足以照亮此后所有的人生旷野。

本回答由 AI 生成,内容仅供参考,请仔细甄别。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业