时光的追忆

作者:沈栖

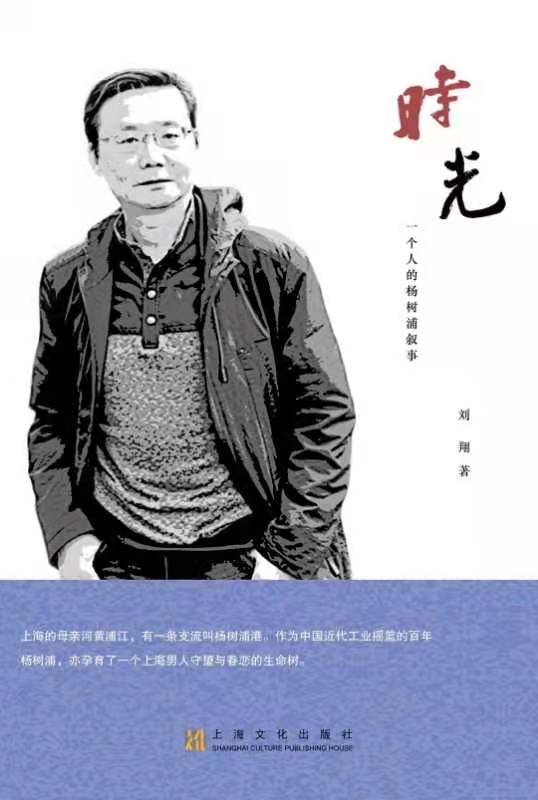

我和刘翔是交往频繁、情感诚笃的文友。20多年来,由我责编的《上海法治报》副刊常刊发他文笔细腻、情思丰沛的散文,“大案揭秘”版也屡屡转摘他写的精彩案例。而对这位公安作家的身世则是读了其近著《时光:一个人的杨树浦叙事》(上海文化出版社2021年3月),才有了一个鸟瞰式的通晓。

刘翔出生于杨浦区,与这座中国近代工业发源地有着“剪不断理还乱”的世源关系。《时光》用散文化与故事性相结合的笔触,以个人化的视角回眸、记叙20世纪60年代以来这个大都市边缘城区的生活场景和社会图景。虽然如该书副标题所说是“一个人的杨树浦叙事”,但在我看来,作者所追忆的时光、追摹的史实则是上海乃至中国城市人物质生活和精神生活演化、嬗变的侧影,堪为缩版的“清明上河图”。

人们生活中所历、所见、所闻的种种活动、认知,并不一概载之史册。档案、文献较为偏重于记录统治阶层的活动,偏重于社会精英的活动、偏重于政治方面的活动,对普通民众的生活则缺乏有血有肉的个案记录。《时光》明显弥补了这一不足,它着眼于大量普通民众平凡生活的巨大变化,诸如街市、学校、商店、菜场、民居的渐次变迁,把目光投注于百姓身上,那些被历史轻忽的藉藉无名者以历史参与者身份走向了历史舞台的前端,以自己的人生经历见证历史,宛如一束微弱的光线照亮了历史一隅。

岁月无情,半个多世纪的沧桑变化改变了大杨浦的原貌。无论是市政建设的宏观格局,还是牵涉千家万户的微观态势,都已然是今非昔比。刘翔以温润的文字和激越的情感,真实而细腻地描绘出它往昔的容颜,如上海机床厂当年的辉煌标示着我国“国企航母”的巅峰时期;长白商店当年的熙来攘往凸显出我国商业的不凡颜值;“八埭头”当年的荣光积淀着浓厚的历史底蕴;沪东电影院当年的兴盛留下了一道靓丽的风景线……作者将这些过去时段的事物、事件的过程努力还原到当年的自然和社会环境以及社会文化和精神世界中去,加上情感的投入,每每让读者有一种互动交流的在场感。刘翔在杨浦相继居住过四个工人新村,他将这段生活经历喻为“寄存在我心灵深处的一件厚重的历史‘行李’”,一经打捞,反响强烈。他那篇描写长白二村“二万户”情景的散文《“二万户”,杨浦的“额外魅力”》曾获得“杨浦星空闪烁:我的故事”征文一等奖,诚如评委点评:“当作者怀着独特的情感,将‘二万户’当作一个历史文物来写时,所呈现的生活状态也就颇有韵味了。”

如今大杨浦“旧貌换新颜”。刘翔在以回忆的手法追述“旧貌”(有些已消失于地理版图)的同时,又以写真的笔调淋漓尽致地描摹“新颜”,如该书最后一章“风从东方来,历史烟尘中涅槃的杨树浦三座城市新地标”:杨浦滨江、杨浦图书馆新馆、长阳创谷,乃是从“工业杨浦”向“知识杨浦”转型的徽识。

记得英国《口述史》杂志创始人保尔•汤普逊说过:“通过人民的声音,把人民的历史还给人民。”个人口述历史的宗旨就是要让老百姓讲述自己的故事,从而让人民的声音成为历史学交响曲中重要组成部分。我认为,《时光》没有学院派行文规范的束缚,有的是原汁原味的“面对面”倾述和聆听;没有枯燥乏味的宏大叙事,有的是有滋有味的个案梳理。它给原来在历史上没有声音的普通人留下了记录,也给那些在传统史学中没有位置的事件开拓了空间。《时光》作为一个口述历史的范本当有现实意义,即:标志着当代史学研究的视野从单纯的文献求证转向社会、民间资料的发掘,这种“史学向下”的趋势形成了“自下而上看历史”的新视角。

尤其值得一提的是,刘翔素来注重个人收藏,“私人档案”丰富。该书配上大量的文物,如:分房通知书、奖励纪念册、父亲的荣誉证书、母亲的修业证明书、跃进农场录取名册等,以及近百张老照片,形象化地留下了时代的痕迹,弥足珍贵,也使得《时光》多了一抹耀眼的亮色。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业