《春柳湖》(全四部)

《春柳湖》(全四部)

《春柳湖》接地气,有温度

作者:丁 萍

《春柳湖》这部作品我是读了又读,阅读第一遍,我历时三个多月,给我的第一印象是抽象的,因为完全陶醉于作品的故事情节中。读第二遍,随着小说的描述,我被春柳湖渔民的苦难经历,高尚情怀所感染。他们快乐,我快乐,他们辛酸,我辛酸,往往控制不住自己的情感而潸然泪下。当我读第三遍时,与此前比较,变得理性了许多。因此,我发现了作者杨远新、杨一萌、陈双娥笔下隐含的许多珍贵的东西。

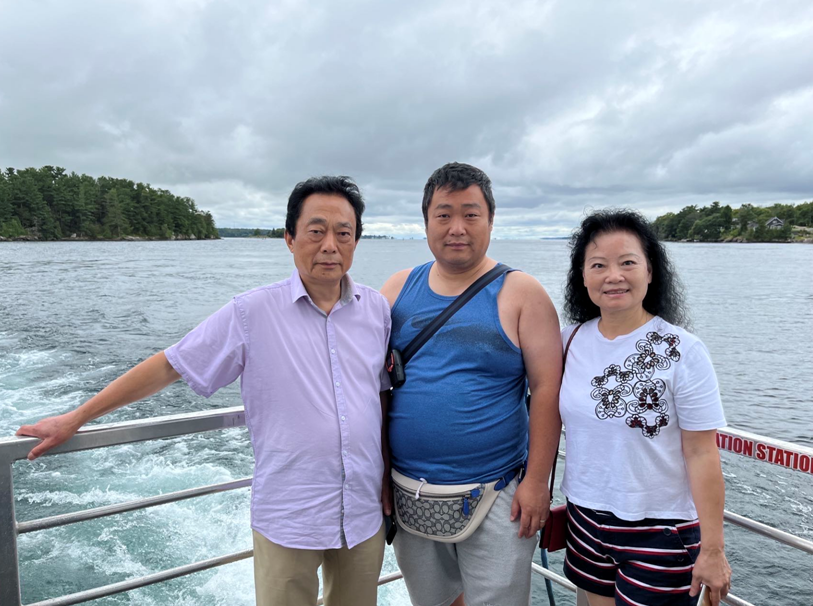

《春柳湖》作者杨远新(左)杨一萌(中)陈双娥近照

《春柳湖》作者杨远新(左)杨一萌(中)陈双娥近照

千百年来,春柳湖渔民一直过着贫穷落后的生活,从上世纪六十年代开始,之所以能够发生翻天覆地的新变化,完全是因为有一个坚强的领导班子和一个有勇有谋的班长。第59章《对照蓝图》中,党支部书记黄春江对全体党员强调:“群众对我们的信任,不是听我们怎么说,而是看我们怎么干。”我可以理解为:说一万遍,不如实干一件。每做一件事情,并不是为了迎奉他人,投其所好,而是要刚好做到点子上,那才叫好。纸面上的东西只是水中的月亮,落实干起来达到目标,那才叫敞亮。所以真正的高瞻远瞩,是做一看二想三。从这章开始,黄春江借县委严东华书记带来的春风,从实际出发,制定一幅与广大渔民群众意愿相结合的蓝图,然后对照蓝图落实到位,有条件的立马上,没有条件的克服困难、创造条件迎难而上。

对于这一点,接下来的第63章《求师岳麓山》表现得恰 到好处。因亲鱼孵化产卵遇到了严重的问题,“孵化鱼苗技术很专业,大家都不懂,没有专业的技术人员作指导,恐怕难得达到目的。”青年渔民历抗美的这句话道出了大家的心声,一时间愁云笼罩在春柳湖的上空,渔民们心里都没有了底气。怎么办?黄春江亲自出马,到省城长沙,几经波折,终于从湖南师范学院请来渔业专家刘筠和他的学生夏为清,来到春柳湖,亲自给渔民上课,从怎样选种、孵化、分池、喂料、杀菌、消毒等一系列知识进行讲解,并指导他们熟练掌握。

走一条新路,走前人没有走过的路,没有波折,不经风雨,是不可能的。具有吃苦耐劳、敢拼敢争的精神是第一位的。在春柳湖,以黄春江为代表的党员干部就具有这种敢拼敢争的精神,他们克服一切困难,也要把事情办好。所以黄春江经常对渔民们强调:“眼光决定成败,眼光能看多远,路就能走多远,眼光能看多宽,事业就能干多大。”

在困难挫折面前,失败是难免的,但不能丧失斗志,要有海纳百川的胸怀。“有所得必有所失,有所失必有所得。”青年渔民朱天湘说:“被人看不起是件好事,从古到今,哪一个有作为的人,不是在被人瞧不起的眼光中奋发图强,历经磨难干出来的。”“这世上的事,只有想不到的,没有做不到的。”“我命由我不由天,活出真实的自我。”“好日子不是讲出来的,好日子是干出来的。”这些富有人生哲理的语言,通过渔民的口述,在作品中层出不穷。即丰富了作品的内涵,又教育和警醒了后人。一部好的作品,也像是一条行进中的河流,有时平缓,有时湍急,高潮部分奔腾咆哮,跌宕起伏,一泻千里。

在第83章第6小节“带血的菱角刺”中所描述的场景更加令我震撼。起因是为了清除干净菱角凼里的淤泥,开展电气化蒲滚船试验,黄春江不得不下到淤泥里,淤泥里有大量日积月累撒落的菱角,下去清理淤泥,脚板上扎满了菱角刺,痛疼难忍。夜灯下,每挑出一根菱角刺,都沾满了鲜血。梅秋华手中的针难以落下,她于心不忍心啊。黄春江则对流泪的妻子说:“你挑出刺来,我只是短痛,你不挑出刺来,我则是长痛。”什么是人生豪情,这就是人生豪情。我仔细咀嚼这句话,非常耐人寻味。人身上都会有或多或少的刺,有些是外界带来的,有些是自身滋长的。如果把身上的刺一根根挑出来,那是需要勇气的,挑刺那种钻心的痛,只有本人知道。只有把刺挑了,人才会一身轻爽,才会无所顾忌地去做自己想做的事。

黄春江具有这种精神和品质,源自于他传承的红色基因。这根红线,贯穿《春柳湖》全书。黄春江跟着义父黄经海走上革命道路。黄经海加入地下党的介绍人,是党的优秀女儿、老革命家帅孟奇。黄春江的人生受帅孟奇的荷花品格,梅花精神的影响,因而心底无私天地宽。他深知人生最大的不幸就是攀比,拿身边的人比,比工资收入,比生活居住条件,比官场职务高低,比来比去,比出无穷的忧烦,把自己置身于痛苦之中不能自拔。岂不悲哀。所以,他从渔民走进官场,最后毅然辞去官场职务,重回渔民中间。小说中反复出现黄春江说过的一句话:“踏踏实实做事,老老实实做人,才是最大的幸福。”

他山之石可以攻玉。阅读《春柳湖》这部作品,丰富了我的知识层面,也极大地提高了我的创作热情,通过读、写、摘抄、思考、抒发个人的观点,提高了我的创作水平,也有了书写和发表的欲望。并在多个网络平台、报刊发表了书评、诗歌和散文作品,这也是我以前不敢想和不敢做的。所以,我感谢《春柳湖》这部作品给我带来的红利。

最后用《春柳湖》作品中的一句话警醒自己和他人。“条件好了,艰苦奋斗的革命传统不能丢;家底厚了,勤俭节约的劳动人民本色不能变。”

2023年3月19日于长沙麓谷

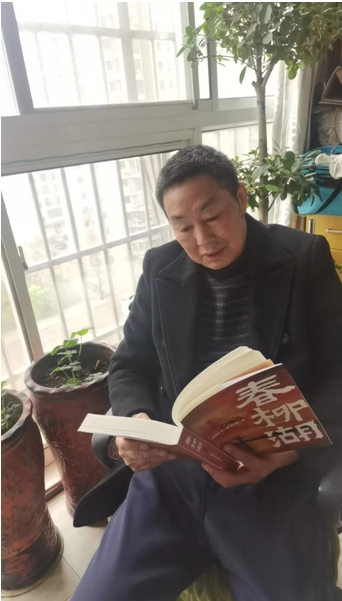

本文作者丁萍近照

本文作者丁萍近照

作者简介:丁萍,男,59岁,湖南汉寿人,现在长沙市猎鹰驾驶有限公司工作,曾经在《沧浪》《桃花源》《小溪流》《主人翁》《星星诗刊》《湖南妇女报》《湖南工人报》等发表小说、诗歌数十篇。近期由“作家网”“正扬网”“走向”“资江文化”等网络平台发布和《常德日报》刊登的文艺评论《<春柳湖>给我灵感》《读<春柳湖>给我情感》《浅尝<春柳湖>的民间特色》《浅析<春柳湖>的爱情故事》《<春柳湖>讲述闪烁人性光辉的婚恋故事》《春柳湖演奏历史的传唱》《重读<春柳湖>》《读其文 品其人》,散文《我与<春柳湖>作者的文学之缘》,诗歌《在雨季》等,受到社会各界的好评。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业