从散文叙事抵达精神叩问

——读王军《守望自己的天空》

作者:姜舟林

一代有一代之文学,一代文学需创造一代之作者,王军就是新一代作家中的佼佼者。继《遥远的思絮》等六部作品问世之后,王军又隆重推出约十六万字的散文集《守望自己的天空》,有如横空出世,广大读者好评如潮:″读王军的文章,就像把玩一颗颗晶莹剔透的珍珠,无论从哪个角度看上去,总是那么五彩斑斓、赏心悦目。"笔者捧读至三,发现作者身上具备真诚、善良、诚信、正派等美好品质。正如前人所论,文品即人品。也就是说"春华粲焕,非渐染之辨;茝蕙芬馥,非容气所假。知夫至真,贵乎天然也。"王军笔下的文调优美,纯粹是其性格的流露,有一种不可形容的妙处:或如奔腾的波涛,能令人惊心动魄;或是委婉流利,有飘逸之致;或是简练雅洁,如斩钉截铁。总之,读王军的散文,可以说是气象万千,变化无穷。

“何以生而为人”,这是对人之存在意义的叩问。王军在该书《自序》中坦言:"在文学的追求上,我也在一字一句地抒写自己的心路历程,写出自己的心灵片语。"认真研读书中的价值旨归,触及"文学即人学"这一宏大命题,不难发现作者赤裸地将″何以为人"之问置于书的字里行间。《守住自己的一片天空》有言:"人在私欲营生时,侵蚀人的意志,堕落人的思想,它还能丧失人的信仰,腐蚀人的灵魂。"继而又言:″在追求崇尚的人生价值时,更应守住自己的灵魂。"诸如此类掷地有声的语言,自证了"何以生而为人"的灵魂叩问。"心灵好,把心态予人平和,处事阳光。心里肮脏,为人险恶,自然有见不得人的勾当。"作者笔下,在词语与词语碰撞中,进入心灵的叩问,从而引发读者的共鸣,心中的海水汹涌时,浪花的形象从一朵接着一朵,汇聚成一片,随之把心灵打开、敞开,把思想放在正道上。“那心灵一定是拨开云雾见日月,大彻大悟了。”

写作必须有所突破,回到生活中去。这一点,在该书中表现得淋漓尽致。王军恪守一个原则,叙写自己对人生的体验、对社会的观察、对未来的思考,遵循现实主义的原则从事创作。“人心如良苗,得养乃滋长;苗以泉水灌,心以理义养。”感恩的内容,在该书中占了很大的篇幅。作者饱蘸深情,歌颂母爱是世上最圣洁、最崇高、最无私的爱。在《门前那棵香椿树》一文中,塑造母亲的形象高大,语言中渗透着慈祥,一生充溢着善良,具有无私奉献的精神。而不得不说,作者用了浓墨重彩写父亲。其中有八篇提及、叙写父亲的故事。作者用朴素的文字,把父亲对儿女的爱,表达得深刻且细腻,真挚感人。从平凡的事件中,表现出父亲的关怀和爱护。“当父亲的心思隐藏在微翘的眼角中,露出欣喜的容颜时,他会望着呱呱坠地的儿女倾注一生的深情和希望。”《大学》曰:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”作者写父亲的有关故事,是诚而且真且暖的,是催人泪下的,可歌可泣的。“我跪在父亲的灵前,是那样的三天三夜。在那样泪涌难掩的日子里,我守着世间的孝道和对父亲的哀思,并一往情深地从内心喊着父亲。”作者呐喊出,父爱中蕴藏着一种光泽,像山河的气息一样,深深触动作者心跳的脉搏。行文中的父爱无需多言,却汩汩流入“我”的心窝,沁入“我”的骨骼。作者用心体会那沉静的父爱,捕捉父爱的光泽,令读者为之流泪,为之高歌。

王军的创作,坚守现实主义的道路,切实地面对人的生活生存状况,关注人生,关注社会文明进步的曲折与发展情形。在审美内驱,现实走向,终极关怀等层面规约着自己的创作过程。强烈的家园意识牵动着作者的内心,对于故乡的风情人物反复沉淀及过虑,构成其创作的源泉。文笔伊始就点明:“那是在新县一中上学时,我常为省下八毛钱的生活费用,从千斤(乡)的家园步行六七十里地来到学校。”作者对家乡的回望与追寻主要从地理家园、生活家园、文化家园、精神家园四个方面来反思并构建其内心故土。锁定故乡这一特点的独特空间,来抒写家园情怀。在《家乡的水很甜》一文中,作者如是写道:“口中甜丝的,心里也是甜丝的,像喝的一杯清茶,从久别家乡的人身上散发出一股浓浓的米水之情,一种亲情的温暖与包容的味道。”作者一系列写故乡的内容,透视特定的地区自然容貌,体现出作者深厚而浓重的故乡文化情怀,其内涵随着作者的阐释不断充实拓展开去。

知性与感性的结合,是《守望自已的天空》在文体结构上最大的亮点。这本散文集,把丰富的生活经验,渊博的人文知识和高深的文化素养融为一体,构成一个绚烂多姿而又意味深长的艺术结晶,是一部以散文叙事进而抵达精神叩问的现实主义力作。

注:本文已获作者授权发布

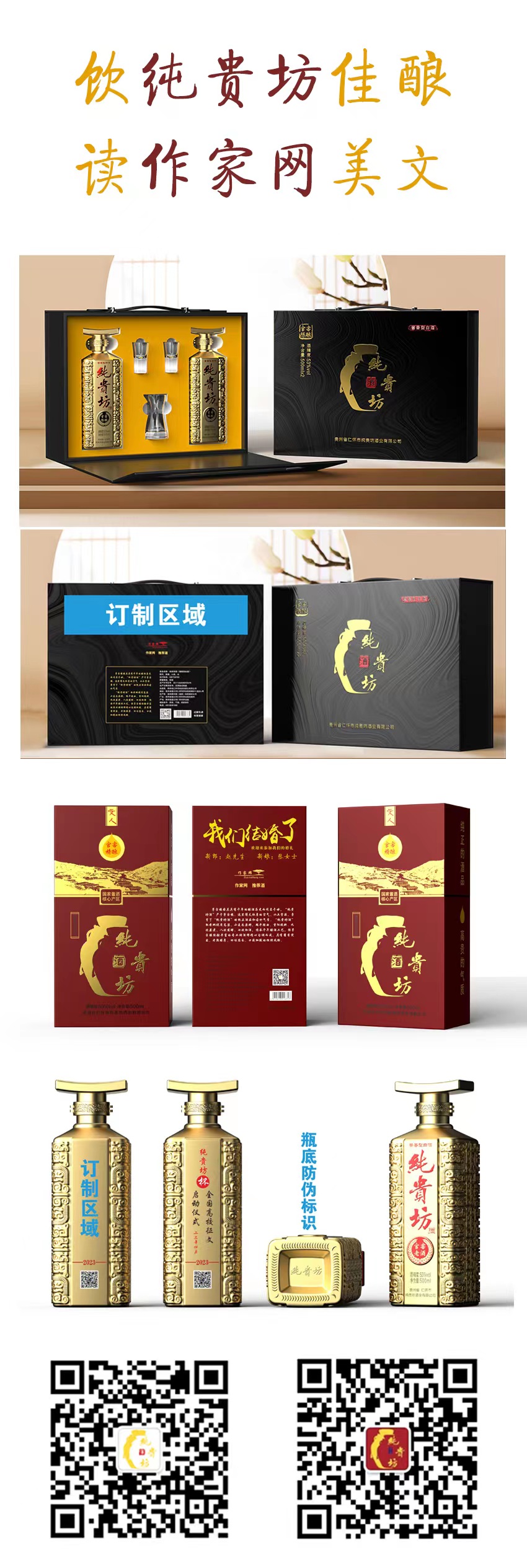

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业