诸葛亮“隆中对”是怎样“瘦身”成“骷髅”的

文/董元奔(江苏省)

【前言】

“三顾茅庐”是《三国演义》中最精彩的片段之一,这个故事不仅把刘备求贤若渴的心态表现得淋漓尽致,更把诸葛亮战略家的形象表现得鲜明可感。刘备“三顾茅庐”的最大理论收获就是他所聆听了的诸葛亮的“隆中对”,诸葛亮也是因为“隆中对”获得刘备认可才接受刘备的要求而出仕的。虽然《三国演义》作为小说渲染了“隆中对”的氛围,但是“隆中对”在历史上确实是存在的,它的直接成果就是“隆中对”之后诸葛亮写成的名文《隆中对》,该文后来被陈寿收入《三国志》。

“隆中对”的核心内容是《隆中对》文中的这么几句话:“若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎,南抚夷越,外结好孙权,内修政理;天下有变,则命一上将将荆州之军以向宛、洛,将军身率益州之众出于秦川,……则霸业可成,汉室可兴矣。”这几句话在历史上被概括为“联孙拒曹”或“联吴拒魏”,这是诸葛亮为刘备集团图存并兴汉所制定的总方针。

从《三国志》所反映的历史实践来看,作为战略方针,“隆中对”却沦为权宜之策,它在具体实施过程中被一步步“瘦身”,直到成为一具“骷髅”。为什么会这样子呢?原因是复杂的,本文将就此进行梳理。

三国鼎立之势自汉献帝建安十三年(208)开始形成,但三家政权直到建安二十五年(220)之后才相继建立,本文在行文中提到这三家政权时,政权建立之前以姓称,政权建立之后以国号称。

为便于探讨,我把刘备、诸葛亮及其后继者们对“隆中对”的践行过程分为四个阶段,那就是:公元207-214年:联孙抗曹,顺利入川;公元215-223年:拒曹伐孙,元气大伤;公元224-234年:安吴伐魏,劳而无功;公元235-263年:卑吴惧魏,静待灭亡。

一、公元207-214年:联孙抗曹,顺利入川

这一时期,“隆中对”战略方针得到了比较强有力的实施。

随着并州战役和北征乌桓的胜利,袁绍集团的残余势力被彻底铲除,曹操基本上统一了北方,南征割据荆州的刘表和割据江东的孙权遂被提上议事日程。建安十三年(208)七月,曹操亲率大军南下。

早在头一年下半年,在曹操北征乌桓时,依附刘表的刘备曾劝刘表偷袭曹操老巢许昌,刘表以自己年老多病而拒绝了。见刘表老迈,刘表的儿子们又不领事,荆州早晚会被别人所得,刘备只得自作打算,于是他于隆冬时节前往隆中求贤诸葛亮。

当时的形势是:曹操一家独大,足以傲世天下,处于战略进攻地位;孙权有长江之险,足以自保,静待时局发展;蜀中刘璋懦弱无能,不仅无东下北上之志,也无力应付外敌入侵;荆州位于三者之间,战略位置极为显要。诸葛亮认为,刘备在荆州辅佐刘表多年,又是当世枭雄,如能取得荆州,然后西去夺取蜀中,就可成就与曹、孙相鼎立的基业。刘备得到了诸葛亮和他的“隆中对”,喜形于色,谓为“如鱼得水”。

刘备得到诸葛亮大半年后,曹操大军就南下了。无论曹操、孙权还是刘备,眼睛都紧盯着荆州。在这个节骨眼上,八月,刘表病死,刘表次子刘琮在跟兄长刘琦的竞争中取胜,继任荆州之主。因存有私心而支持刘琦的刘备欲推翻刘琮,刘琮害怕,遂不战而投降曹操,这样,刘备就从荆州的盟友变成了敌人。对于刘备来说,如果要开始执行“隆中对”的战略规划,只有提前联合孙权而不是在占据荆州后,他才有可能从曹操手中夺取荆州,获得入川的基地。

而曹操不战就取得荆州,并获得了荆州操练有素的水军,补足了曹军的短板,这令孙权集团无比惊恐,投降曹操的声音不绝于孙权之耳。诸葛亮亲赴江东,向孙权分析时势,认为孙刘联合足以打败不可一世的曹操。在周瑜、鲁肃等江东主战派的积极配合下,孙刘成功结盟。此后两三个月间,根据曹操盲目自信的弱点,孙刘联盟通过精心设计,向曹操打出了连环计、苦肉计、诈降计等一套“组合拳”,做足了决战的准备工作。

农历十二月初的一个夜晚,常刮偏北风的这个冬天突然刮起了偏南风,周瑜抓住此战机,迅速指挥水军逆江而上,靠近驻扎在赤壁江面的一眼望不到边的曹军水寨,实施火攻。火借风势,曹营火光冲天,曹军大乱。没有被烧死的曹军纷纷上岸逃命,周瑜水军上岸追杀,而驻扎在樊口的刘备陆军早已按约赶到赤壁。孙刘联军乘胜追杀曹军,曹军伤亡过半,曹操留下荆州驻军,仓皇北归。

孙权和刘备争相向曹操的荆州守军发起进攻。东汉末期的荆州一共有七个郡,刘备在赤壁之战后夺取了武陵、长沙、零陵、桂阳四郡,孙权夺取了江夏和荆州治所所在地南郡(江陵)两郡,只有南阳还在曹操手中。不久,刘备从孙权手中借得南郡,基本上实现了对荆州的占有。

建安十六年(211),刘备留下诸葛亮、关羽、张飞和赵云驻守荆州,自己率少量军队入川,试图和平解决益州问题。后来刘备与刘璋反目,诸葛亮遂留下关羽,率张飞和赵云两部入川。建安十九年(214),刘备打败刘璋,实现了对益州的占领。

这样,刘备通过实施“联孙拒曹”的方针,获得荆州,并以荆州为后方基地,入川占领益州,比较扎实的迈出了“隆中对”战略构想的第一步。

二、公元215-223年:拒曹伐孙,元气大伤

这一时期,“隆中对”的“联孙拒曹”战略方针被恣意践踏。

诸葛亮提出“隆中对”战略的时候,刘表已经年迈并多病,曹操还没有南下,刘备取得荆州的手段是直接从刘表父子取来,而后以此为资本与孙权结盟。然而,计划赶不上变化,现在荆州是孙刘联盟从曹操手中夺来的,而且孙权的军队是主力,荆州的所属就存在争议了,这为孙、刘矛盾的产生提供了根源。

“隆中对”的基本原则是联孙拒曹,主要目的是“跨有荆、益”两州,以便从荆州、益州两个方向对曹操展开包抄式的北伐。就是说,在刘备北伐之前,“荆、益”必须同时占据,三国鼎立形势才算形成,但是这是有一定难度的。我们知道,荆州地处长江中游,河汊密布,与东边的孙权辖区在地理上连为一体;而荆州与蜀中盆地有巫山之阻,地理上二者其实是分割开的。荆州到蜀中只有长江水道相通,而且是逆流而上,对于实力相近者而言,从荆州攻打蜀中肯定是不容易的,但是荆州却处于孙权和曹操南、东、北三面包围中,巫山之阻使蜀中对荆州只有长江水道这一条补给线,不容易对荆州提供丰富的物资和必要的援兵,因此,对于刘备集团来说,荆州是易攻难守的。

荆州、益州的攻守关系,加之荆州的归属纠纷不在诸葛亮当时“隆中对”时的考虑之中,这都说明“隆中对”战略存在着“硬伤”。

建安二十年(215),鉴于刘备当初向孙权借南郡的条件是取得益州,既然刘备已经取得了益州,于是孙权便派使者正式向刘备讨要南郡。作为荆州治所所在地,南郡是荆州最肥沃的一块,刘备推诿。孙权大怒,遂派军分头攻击长沙、零陵、桂阳三郡,刘备被迫从益州分兵协助关羽迎击孙权。而曹操却趁刘备在益州立足未稳和孙、刘在荆州火拼之机,派兵攻打益州北边的汉中。刘备仓促派兵去争夺汉中,无奈汉中之主张鲁投降了曹操,曹操占据汉中。

汉中与荆州一样,均是蜀中的门户,对刘备极为重要,于是刘备不断加大对汉中的进攻规模,终于在建安二十四年(219)占领汉中。其实,刘备占领汉中,是曹操主动放弃的结果,曹操把重兵从汉中抽出来南下,加入了孙、刘两方对荆州的争夺,那时候,荆州大部已被孙权“收复”。荆州守将关羽既要应付从北方南下的曹军,又要应付江东军,腹背受敌。建安二十五年(220)初,关羽不敌曹军,在撤出守城的路上被孙权的军队擒杀。刘备失去了荆州。

荆州失守事小,曹操成功拆解了孙刘联盟事大,“隆中对”的基础被破坏了。按理,刘备集团应该承认现实,积极与孙权修好,恢复联盟,才能修补和维护“隆中对”的战略构想。然而,刘备决定撇开曹操,报复孙权。刘备称帝后,于章武二年(222)以蜀汉几乎举国之兵东征孙权,结果夷陵之战,刘备大败,次年春病死于白帝城。

这一时期,刘备集团的所作所为与“隆中对”确定的“联孙拒曹”的基本策略背道而驰,因小失大。“隆中对”的“商标持有人”诸葛亮是不是努力劝阻了刘备,《三国志》语焉不详。但是不管怎么说,刘备失去了荆州,“隆中对”所说的占有“荆、益”并没有实现,三足鼎立的形势其实已经因刘备失去荆州而打了折扣,“隆中对”中所说的从荆、益两个方向北伐曹操的设想当然已经不现实了。

三、公元224-234年:安吴伐魏,劳而无功

这一时期,“隆中对”的战略原则虽然被诸葛亮努力坚持,但是“隆中对”本身早已“瘦身”。

建兴元年(223)春夏之际,诸葛亮受刘备托孤之重,就任蜀汉丞相并领益州牧,成为蜀汉政权的实际最高决策者。

三分天下不是“隆中对”的最终目的,北伐曹魏,复兴汉室才是。诸葛亮主政后,首先南征,收降雍闿、孟获等少数民族首领,增加人口,增强蜀汉的力量;又组织兴修水利,大力发展农业;特别是提前在汉中修筑“山河堰”及大小水库,从益州迁徙人口到汉中,开垦十多万亩,原本荒凉的汉中盆地成为“粮仓”,诸葛亮借此增加军事上的粮草储备。经过这样几年的休养生息,从建兴六年(228)起,诸葛亮开始北伐。

按照当初“隆中对”的规划,北伐是在联合孙权的前提下,从荆州和益州两个方向对北方政权进行包抄的,如今,不仅失去了孙权的帮助,诸葛亮北伐更是只有益州这一头了。尤其需要注意的是,荆州在孙权手上,孙权不仅不会配合诸葛亮从荆州出兵北伐,还有可能趁诸葛亮北伐之际从荆州偷袭兵力空虚的益州。因此,即便不能跟孙权重新结盟,但安住孙权却还是必要的。

建兴元年(223)末,诸葛亮派邓芝出使东吴,希望与孙权修好。当时,孙权虽然已经接受了魏文帝曹丕赐封的“吴王”头衔,但是他知道曹魏灭吴之心不死,而吴蜀之间这些年的战争,无论是胜是败,双方都已精疲力尽。何况孙刘大打出手的根源就是荆州,如今荆州已在东吴手中,于是孙权同意与蜀修好,但是这种修好只是如同当代国际关系中所说的“实现两国关系正常化”,并不是恢复盟友关系。同时,力量弱小的蜀汉北伐东吴的心腹大患曹魏,不仅河蚌相争,而且可以减轻曹魏对东吴的压力,孙权当然乐观其成。

聪明的诸葛亮怎么会不知道东吴的处境,又怎么会不明白孙权的意图呢?既然后方稳定,于是,诸葛亮甩开膀子,接二连三的组织北伐。

建兴六年(228)春,诸葛亮率军从汉中出发,取道斜谷,发动第一次北伐战争,却因前军先锋马谡失守了咽喉之地街亭而被迫撤军,北伐宣告失败。

同年冬,诸葛亮兵出散关,进行第二次北伐,又因攻打陈仓失利被迫退兵,北伐再度失败。

建兴七年(229)春,诸葛亮第三次北伐,北伐在初期取得了一些成效,特别是相继攻占了武都、阴平两座重郡,但是后来遭遇曹魏后续援军的阻挡,诸葛亮不能继续进军,只得退兵。

建兴九年(231),诸葛亮组织第四次北伐,把魏军包围在祁山,战争形势似乎有利于诸葛亮,却因尚书令李严押运粮草延期,诸葛亮只得退兵,北伐失败。

建兴十二年(234)春夏之际,诸葛亮抱病进行第五次北伐,在五丈原与司马懿相持数月后,诸葛亮不幸病逝,蜀军只得撤退,北伐还是失败了。

诸葛亮历次北伐的失败,虽然各有原因,其实失去东吴的配合才是主要原因。总之,在“联吴拒魏”这一先决条件不存在的前提下,“隆中对”已经大大“瘦身”,诸葛亮出师北伐在一定程度上是违背其“隆中对”的基本原则和总体规划的,失败是必然的。或许诸葛亮自己也能预料到北伐的结局,但是当时蜀汉是三国中最弱小的,以攻为守或许是诸葛亮图存的无奈选择吧。

四、公元235-263年:卑吴惧魏,静待灭亡

这一时期,可以称为“后诸葛亮时代”吧,“隆中对”和它的“联吴拒魏”继续“瘦身”下去。

诸葛亮死后,刘禅“亲政”,先后有三位辅政重臣,分别是建兴十二年至延熙九年(234-246)的蒋琬、延熙九年至十六年(246-253)的费祎、延熙十六年至景耀六年(253-263)蜀汉亡国的姜维。

诸葛亮屡屡征伐曹魏,魏蜀矛盾远远大于魏吴矛盾。诸葛亮死后,曹魏放开东吴,积极准备复仇蜀汉,蜀汉上下惊恐万分。蒋琬见曹魏政权外有愈演愈烈的辽东之乱,内有司马懿与皇族特别是曹爽越来越尖锐的矛盾,预感曹魏一时不会进攻蜀汉,遂制定了交好(其实是讨好)东吴,不惹曹魏的策略。

孙权当然知道,相对弱小并且又失去了诸葛亮的蜀汉一旦灭亡,曹魏就会乘胜进攻东吴。为了因应蜀汉亡国给东吴带来的危险,孙权在荆州西部增驻一万精兵,伺机待魏军攻入蜀汉国境时入川瓜分蜀汉,以便获得跟曹魏一定程度上的战略平衡。刘禅不敢大意,一方面派蒋琬、姜维先后统帅蜀军主力驻扎在汉中,时刻防备魏军南侵,另一方面派邓芝督领江州,防范东吴。

邓芝这步棋很有意思。在蜀汉,早在诸葛亮执政时期,邓芝就是“知吴派”,屡次被诸葛亮安排出使东吴,邓芝不仅跟东吴的众多贵族来往频繁,跟孙权本人的私交也不错。蒋琬、费祎正是瑾尊诸葛亮“隆中对”中“联吴拒魏”的策略才重用邓芝的,但是这时期的形势已经不同于诸葛亮生前,邓芝跟东吴君臣打交道都需要带着大量礼物。邓芝领江州直到延熙十四年(251)病死,这期间吴蜀双方在前线偶有军事摩擦,邓芝每次都带着重礼去江东化解了矛盾,吴蜀基本上相安无事。

诸葛亮“隆中对”的原则既有“联吴”,也有“伐魏”,二者是有机统一的。但是诸葛亮死后,蜀汉的国力继续衰弱,已难以组织大规模军事行动。蒋琬辅政期间亲自驻守汉中,姜维为副。姜维北伐之志强烈,蒋琬在默许姜维数次军事冒险后,遂努力约束姜维。费祎主政期间,更是严禁姜维对魏用兵。

延熙十六年(253)费祎病死,姜维被刘禅拜为大将军,总领内外军事。姜维一方面奏请刘禅派另一“知吴派”宗预接替早前病逝的邓芝,把蜀锦等礼品源源不断的送给孙权君臣,以维持吴蜀之间相对平稳的关系,另一方面继承诸葛亮的事业,从汉中出兵征伐曹魏。

那时候,刘禅宠信宦官黄皓,诸葛亮的儿子诸葛瞻在朝廷领尚书事,二人皆反对姜维北伐,但姜维一意孤行。在数次北伐失败后,诸葛瞻遂限制姜维的粮草供应,黄皓则向刘禅进谗言欲除掉姜维。姜维北伐缺少补给,回成都又怕黄皓迫害,遂在汉中组织士兵屯田,一边以屯田这种方式自筹粮草,一边继续发动北伐战争,这以后的姜维跟成都几乎互不往来,俨然就是汉中王,其志其实已经可疑了。景耀五年(262),姜维的第十一次北伐惨败,魏军钟会部攻入汉中,并迅速南下进军成都。姜维虽然将钟会的大军阻挡在剑阁,但另一支魏军即邓艾部却从景谷道偷袭,占领绵竹,直取成都,刘禅纳表投降,蜀汉灭亡。

这一时期,“联吴”其实只是巴结东吴,蒋琬、费祎因惧怕魏军而不敢伐魏,姜维因惧怕黄皓而盲目伐魏(其实也惧怕魏军),再度“瘦身”的“隆中对”已经“瘦”成一具“骷髅”了。

【结尾】

纵观在“隆中对”战略方针指导下的刘备、诸葛亮及其后继者们数十年间的“奋斗”,只有公元207-214年这几年算是真正照着“隆中对”去做的,此后要么践踏“隆中对”“联吴拒魏”的总方针,要么一再“瘦身”这一方针,直到它成为“骷髅”,蜀汉从元气大伤,到北伐劳民伤财,最后在惊恐中等到寿终正寝的那一天。

刘备、诸葛亮及其后继者们不是不愿意完整的按照“隆中对”的规划来行事,只是他们后来实在没有办法做得到。那么,是不是诸葛亮最初的“隆中对”错了呢?“隆中对”是不是错了,我不愿下结论,但是我认为,曹魏取代腐朽羸弱的东汉,符合历史发展方向,是历史的进步;曹魏灭掉蜀汉是曹操时代统一战争的继续,依旧符合历史发展的方向,是历史的进步。当然,曹魏后来又为西晋取代并最终统一了天下,曹魏的灭亡也符合历史发展的规律。“分久必合”是华夏文明前进的浩浩荡荡的大势,是华夏文明一次次伟大复兴的总趋势,任何割据政权试图以看似堂而皇之的理由阻挡这一进程的行为都注定是要失败的。

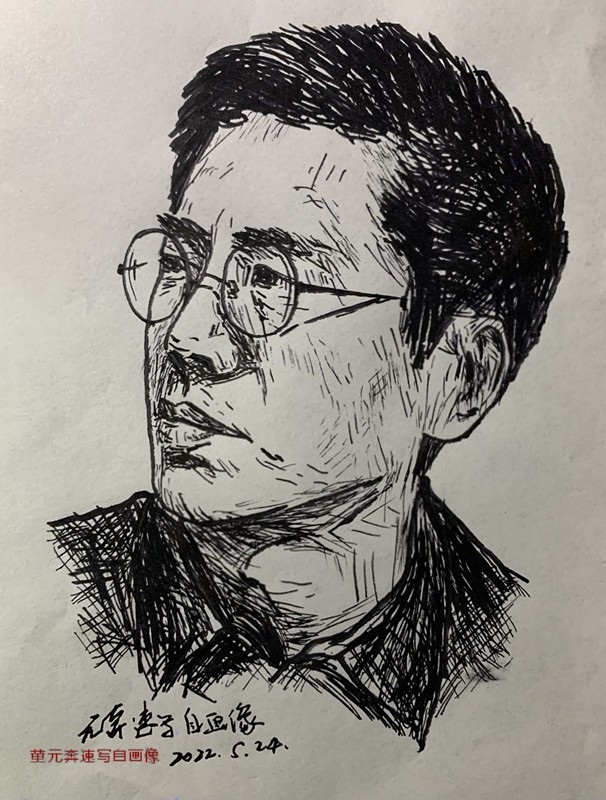

【作者简介】

董元奔,1971年生于江苏宿迁,高等教育工作者,传统文化学者,网络知名作家。

早年在教育主管机关从事文字工作,后创办江苏省某著名高等教育自学考试培训机构和某高校全日制特色系部,两度被省教育厅选为机关杂志封面人物,事迹载入《江苏教育年鉴》,2012年开始结庐闹市从事传统文化独立研究和写作。系中华诗词学会会员、中国楹联学会会员、江苏省散文学会会员、中国作协网专栏作家、今日头条优质深度长文精选频道创作者。

已发表文史哲作品约六百万字,有论文或长文获人民日报出版社专题征文一等奖、中华诗词学会梅尧臣诗学奖、今日头条57篇次青云赛事奖等,还有诗文获湖南省社科院文学汇展奖、中国散文网生态文学征文特等奖等,有骈文被市属重点中学勒石于校园。

近年常应邀参加由重点高校或高等级学术机构主办的文史哲类学术研讨会,论文入选《山东师范大学第37届中华诗词(李清照词作)研讨会论文集》《中华诗词学会宋诗宣城研讨会论文集》《中国水利学会和河海大学第三届长三角水利文化学术会议论文集》《福州大学“中华诗词文化创新性发展和创造性转化”学术研讨会论文集》《中国楹联学会“非遗里的楹联”学术会议论文集》《中国教育报刊社现代教育管理指导全书(论文汇编)》等。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业